- +1

一份书单,带你夏日读诗

美国诗歌评论家海伦·文德勒谈道:“作为人类意识的历史,诗歌描述了人类感受的复杂真相,并以特有的力量、机巧、魅力、智性和轰鸣筑起词语的结构。事实上,当一种尚未被抒情诗写过的人生经验降临,惯于以诗为伴的年轻人会感到绝望若失。”

以明亮坦澈或深邃奥妙的语言复现芜杂的记忆、平凡的事物,一切都在诗的语言中熠熠生辉。

玛格丽特·阿特伍德《穿过一无所有的空气》

堂年少时的语言课、一抽屉的旧护照、一只偶然撞到窗玻璃上死去的鸟……这些极为日常的生活细节都是阿特伍德起笔写诗的灵感锚点。

《穿过一无所有的空气》完整收录玛格丽特·阿特伍德2008年到2019年间写下的57首诗。诗中的每一粒语词、每一处节奏和每一场想象,都随着诗人对逝去之人与消逝之物的哀悼一齐。

“这边咬一口番茄,那边尝尝熟透的桃/一块烤饼,一颗正在变软的梨。”“像一列小小的、毛茸茸的蒸汽火车/ 嗷呜!嗷呜!”“该如何追踪那些日子/每一天都在闪光,每一天都孤独/每一天都已远去”“在桌子的这一边/女人不能说‘不’/有一个词表示‘不’,但女人不能说”“在叶子和枝刺之间/摸索的手/曾是我母亲的手/我把它们传递了下去/几十年后,你也会研究你自己的/无法恒久的手,你会牢记/别哭泣,这就是自然的规律”……

玛格丽特在前言中谈道:“最近我在重温满满一抽屉的旧作,这些诗是用钢笔、铅笔、圆珠笔——只要是手头有的笔——写在各种各样的纸上的……在出版诗集的同时,我让那些手写的诗稿慢慢在抽屉里累积。《穿过一无所有的空气》中的诗正是这样成形的。先是手写,放在抽屉里,然后打印,修订。这些诗写于2008年到2019年间。这十一年间,世界变得更黑暗了。我也更老了。与我亲近的人们离世了。”

余秀华《后山开花》

暌违八年之后,余秀华带来了她的第四部诗集《后山开花》,这本诗集收录其近年来新创作的诗歌150余首,对故乡的深情,对亲情、爱情细腻的坦诚,对日复一日生活的敏锐感悟,一如既往地呈现在她的语言中。

在置顶微博中,余秀华写:“八年过去了,终于,我带着自己的第四部诗集《后山开花》,回来了。这些年,有人说我伤痕累累,有人说我离经叛道,有人说我饱受争议……我委屈过,但,我没有逃离,也无法逃离。很庆幸,我还能寄情于诗歌,用它来梳理我的得失,我的情爱。新诗集的这些诗歌,我认为它们是牛逼的。因为我对文字的爱,胜过我的任何一段爱情。”

她的诗歌也依旧炽烈、坦诚,坚韧而富有力量,她写“而我们的日子,已经白了半头/我抚摸着自己平坦的腹部/那里有十万亩玫瑰等候打开”“我想和你滚翻八千里野花,让这大地为这肤浅之爱疼上一疼”“像是风把自己交给了幽深的巷子,巷子把年轮交给了月圆月缺,我就这样把自己交给了一个村庄,交给她它岁岁荣枯”“我们把不幸挑在刀尖上招摇过市,如同挑着一段过期的爱情,只因为新的爱已经具备雏形”……

谈及新诗集,余秀华认为都是自己日常生活的表达,即便经历了许多事,但其诗歌里的情绪并没有特别大的改变。在她看来,诗歌写作的出发点应该是“小我”,生活是什么状态,呈现出来的文字就是什么样的;人们对社会、对天地的思考,都是从自我出发的,“小我”慢慢张开后,才形成“大我”。

蒋小涵《一首诗所能做的》

《一首诗所能做的》是主持人蒋小涵在不惑之年集结而成的首部作品,诗歌创作时间从2020年至2024年,长达五年的跨度。作品灵感源于她关于生活的所感所思,以及由童星一步步走向母亲角色的过程中,内心波折而细腻的变化。

蒋小涵分享了自己对于诗歌的热爱:“诗歌对我来说,既是一种情感的宣泄,也是一种灵魂的疗愈。在忙碌的演艺事业和家庭生活中,我找到了写诗这一片属于自己的宁静之地。我希望自己的诗作能够给更多人带来力量,有一句诗能够在某个时刻触动读者,我就觉得很满足,我想这就是一首诗所能做的。”

学者止庵认为。蒋小涵的诗真挚,质朴,深切,痛楚,正是“诗为心声”。在《我的本意是为你写一首情诗》中,蒋小涵写:“头脑中成百上千个词/都与我对你的情感有关/它们卖力地游动/以我血液循环的速度/只是/打捞起的每一个都没能挣扎成诗的模样/再放回去/它就已经死了。作诗未遂也不是一件坏事,我想/至少证明了/因你而生的焦灼/不是一首诗/所能吹灭的。”

“诗人是这样一种人,仿佛没有皮肤,神经裸露在外,一阵风刮过,别人觉得冷,诗人觉得疼。这句话可以用来形容蒋小涵和她的诗。”止庵谈道。

露易丝·格利克《合作农场的冬日食谱》

这是2020年诺贝尔文学奖得主露易丝·格丽克生前最后一部诗集。诗集包含15首诗(其中有两首组诗),表达了身体即将面临衰亡之时,对往事的回忆,对过去人生经验的淬炼。

这些诗有很强的叙事色彩,比如在《合作农场的冬日食谱》里,作者写到了把苔藓制作成食物以及修剪苔藓的工作,从而联想到生命的脆弱以及死亡的临近;《拒斥死亡》中,她写到了在旅馆里丢失护照后的经历,写到了和过去生命道别这一动作。

相比《忠贞之夜》,这本书有更多的宿命之感,诗人不再是自我探寻式地思索童年和过去,而是已经做好了迎接终结的准备,譬如她以非常写实的态度描绘了她和妹妹年迈时在医院里接受生命衰败的体验。这是一部凝集格丽克一生经验的、散发清冷之美的书。

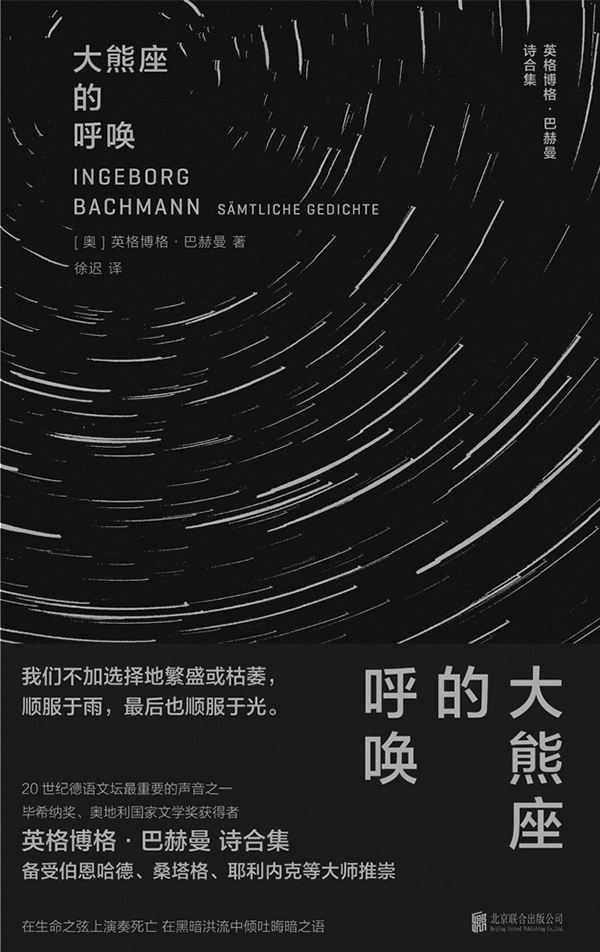

英格博格·巴赫曼《大熊座的呼唤》

“我们不加选择地繁盛或枯萎,顺服于雨,最后也顺服于光。”

“再没有什么会来/春天不会再有/千年历向每个人预言。可夏天,还有往后的,那些名字如此动听/好比“夏日般的”都是——没有什么会再来/连你也不应哭泣,

一段乐曲说。”

英格 博格·巴赫曼是20世纪最独特的诗歌声音之一,她与保罗·策兰一同被认为是战后德语文学中最重要的两个诗人。她的诗歌将哲学洞察力与文学抒情性紧密结合在一起,用语言探索自然与世界的本质,创造出了独一无二的韵律与节奏,影响了包括托马斯·伯恩哈德、埃尔夫丽德·耶利内克、克里斯塔·沃尔夫在内的一众名家。

巴赫曼生前几乎拿遍德语文学界所有重要文学奖项,包括德语文学的最高荣誉毕希纳奖。《大熊座的呼唤》收录了巴赫曼生前发表过的所有诗集的内容,涵盖了诗人一生的代表作。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司