- +1

李安 | 聆听电影之神的声音

“我认为电影是一种艺术媒介。不是生活。不是真实的。但它一定有自己的神。我们有必须尊重的电影之神。在某个时刻,你必须不顾其他所有人的想法,去聆听那个声音。”

——李安

▲李安

“今天是个接受采访的好日子。”在曼哈顿中城一个安静的早晨,李安这么说道。导演正处于开始全新电影冒险之前的间歇期,正在从一个办公室搬到另一个办公室。所以我们见面的空间相对空旷。尽管李安低调而安静,但他强大的存在感充满了整个房间。

李安身上有一种矛盾性。尽管为人温和,但他在艺术上十分大胆,在类型间跳跃,总是冒风险。在仍然引发争议的《绿巨人浩克》中,他试图赋予漫画超级英雄真实的人类感情。在《色,戒》中,他用情色惊悚片的典型手法表达更深刻的内涵。他最近的长片《制造伍德斯托克音乐节》是以20世纪60年代一场反主流文化运动为背景的成年故事,这听起来并不是特别具有颠覆性,不过这既是一个成年的故事,也是一个出柜的故事。

李安导演了一系列风格迥异的人文主义电影,包括《喜宴》《饮食男女》《冰风暴》和《与魔鬼共骑》。他因对简·奥斯汀作品《理智与情感》的改编获美国导演工会奖(DGA Award)提名,因《卧虎藏龙》和《断背山》获美国导演工会奖,他还凭借《断背山》获得了奥斯卡金像奖“最佳导演”奖。

听李安描述他的工作方法,你会被他的怜悯之心所打动。他说接受美国导演工会的采访是他的荣幸,并似乎将此视为阐述其艺术原则的一次机会——不仅是为了工会成员,也是为他自己。“能够以这种方式与我的同行分享建议和经验,这很好。”他说道。

▲李安

格伦·肯尼(以下简称肯尼):某种意义上,你既是中国导演又是美国导演。我们先聊聊你早期的经历,以及你是如何成为今日的你的。

李安:在故乡,我的成长环境毫无艺术氛围。我家的观念,我所在文化的观念,是学习实用的东西,上好大学,然后去美国求学、拿学位。但高考的时候,我因为太紧张,所以考砸了。我进入了台湾艺术大学,学习戏剧和电影。在当时——20世纪70年代初——的台湾地区,电影方面能做的不多。但我一作为演员登上舞台,就爱上了那种感觉。我在学校非常开心,但我们接触的西方戏剧不多。我开始大量看电影——伯格曼、雷诺阿等大师的很多作品。二十三岁,我进入伊利诺伊大学,读戏剧专业。我在那里学习了两年。那改变了我的人生。我开始如饥似渴地吸收西方文化,不是西方文学、科学或社会研究,而是西方戏剧。

肯尼:你何时意识到,和表演相比,你对导演更感兴趣?

李安:是我刚来美国学习的时候。我几乎不会说英语,说的是洋泾浜英语。因此我无法真正表演。所以我从表演转行导演。不过,我认为我吸收了很多东西,并被它们改变了。我成长的环境是农业文化,强调与社会、自然保持和谐、平衡,因此总是尽力化解冲突。但是在西方文化,尤其是西方戏剧文化中,一切都有关冲突,有关主张个人的自由意志,有关这将如何在家庭和更大的社会中造成冲突。我发现我有表现这些情境的天赋。最终,大量接触电影——每周末看五到七部电影——之后,我渴望拍摄电影。我在纽约大学读研究生,在电影系学习了三年。这个专业很务实,就是出去拍电影。

肯尼:你是如何实现从学生到专业电影人的转变的?

李安:从电影学院毕业后,我经历了六年的制作地狱。在纽约大学时,我们拍了短片,它们让我在威廉·莫里斯经纪公司有了一名经纪人。毕业后,我花了三年时间才弄明白短片和长片的区别。没有人教过我们如何处理长片的结构,长片的结构是如何运作的,以及如何构建人物。所以那时我再次迷失方向。我在好莱坞做了很多项目推介,但屡战屡败。不过那些年,我自学了一些东西,包括长片的剧本如何运作,以及市场想要什么。

肯尼:你最终是如何取得突破的?

李安:1990年,我参加了台湾地区举办的剧本比赛。奖金很丰厚,一等奖有一万六千美元,二等奖是一半——八千美元。我同时获得了一等奖和二等奖!获得一等奖的是《推手》。这个剧本是我专门为了参赛写的。另外,《喜宴》——我五年前创作的剧本——获得了二等奖,并成了我的第二部电影。我写《喜宴》的时候,这个故事因为中国色彩太浓,没法在美国拍,又因为同性恋色彩太浓,没法在中国拍。所以就一直搁置。所以我送了两部作品去参赛,然后都获奖了。后来有一家制片厂想要投资《推手》。影片以纽约为背景,讲述了一个华人家庭的小故事。他们为我提供四十万美元,让我在纽约制作这部影片。我被介绍到了泰德·霍珀和詹姆斯·夏慕斯创立的好机器制作公司。我向他们推介了这个故事。然后詹姆斯对我说:“难怪你六年什么都没拍成。你的推销能力太差了——能成功才怪。”接着他们自我推介,告诉我他们是无成本制片之王。不是低成本,而是无成本。然后我们就开始合作,一同制作了首部电影,影片在台湾地区很受欢迎。但真的仅限于台湾地区。因为表现很好,台湾公司给了我更多的钱——七十五万——制作《喜宴》。詹姆斯说:“让我帮你修改剧本。”他确实修改了剧本,之后发生的事情,可以说是众所周知了。

▲电影《推手》(1991)剧照

肯尼:自此,你开始与夏慕斯合作。作为编剧和制作人之一,他几乎参与了你1993年以来拍摄的全部十部电影;作为焦点影业的负责人,他还发行了其中的几部。这种关系是如何帮助你保持稳定的作品产出的?

李安:这种合作关系是自然形成的,来自友谊,没有精心计划过。后来《理智与情感》的制作人看到了《喜宴》,因为这部电影,他们认为我可能是改编简·奥斯汀作品的合适人选。我向詹姆斯求助,问他:“我该怎么做?”当时我们在考虑合作英语电影。但有制作人与我们接洽《理智与情感》,我难以决定接还是不接。首先,预算是一千六百万美元。我从来没有支配过这么大一笔资金。另外,我也从来没有拍过时代剧。但我无法抵抗和艾玛·汤普森合作的诱惑。我读了(艾玛·汤普森写的)剧本,尽管当时我英语不好,但我感觉已经熟记于心了,而且本质上,它和我的风格非常接近。所以我接受了挑战,去了英国。我非常害怕。我的英语很差,而我改编的是简·奥斯汀。我必须与顶尖的英国演员和工作人员——牛津校友及皇家莎士比亚剧团成员——合作,从演员到工作人员都是一流的。我当然会恐惧。所以我带上了詹姆斯。在这段时间和整个拍摄过程中,詹姆斯代我与这些人打交道,我则做自己的事情。

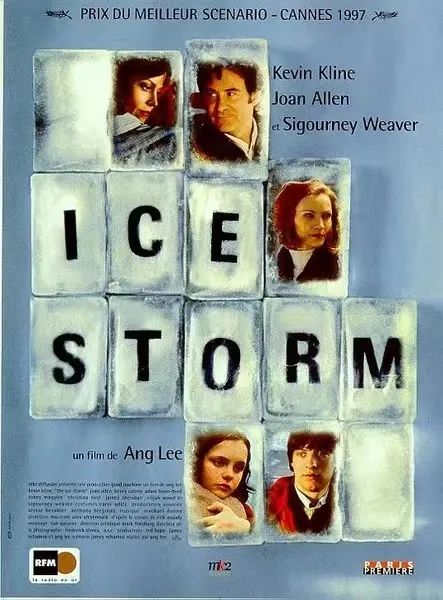

肯尼:《理智与情感》之后,你跳到了描述一个截然不同的社会——20世纪70年代早期的美国——的影片《冰风暴》。这个项目是怎么来的?

李安:因为詹姆斯的推荐,我读了原著,并没有考虑将其改编成电影。但当我读到书中的人物麦基·卡佛滑向冰面,那画面一下占据了我的大脑。我对詹姆斯说:“我想把它拍成一部电影。”他认为这是个可行的想法,然后我们见了(原著作者)里克·穆迪。我们以非常低的价格买下了版权。《理智与情感》打断了这一过程,我们再拾起这个项目时,是詹姆斯首次独立为我创作剧本。

肯尼:凭借《冰风暴》在这里为自己争得一席之地后,你回中国拍摄了《卧虎藏龙》。那是什么感觉?

李安:我既执导英文影片也执导中文影片,在两种语言之间跳来跳去。这对我来说逐渐成为一种维持平衡的游戏。我拍美国电影时,因为这是我后天接受的文化,所以需要的技巧和艺术方面的努力相对清楚。实际上在某些方面,我心理上更轻松。潜台词我看得更清楚。作为外国人,你首先会关注意思的准确,但更难的是确保文化习俗的正确。执导英文影片后再回去拍《卧虎藏龙》,我发现我的思维很大程度上变得西方化、全球化了。所以我必须想办法回归中国文化——我最早接触的文化。

肯尼:在导演生涯中,你从美国内战故事跳到漫改超级英雄,再跳到现代西部片。你认为是什么让你在类型间跳跃?

李安:如果总是停留在一个地方,我怕会丢掉我希望带给每部影片的新鲜感。如果一直拍同一个类型的作品,我害怕我会不再诚实,因为熟悉某一特定类型会让我能够——怎么说好呢——去假装。我感觉为了拍出最好的作品,我必须让自己处于对所做的事情了解不多的状态。一种让我感觉自己好像在拍第一部电影的状态。如果我感觉自己在重复什么东西,或者重复自己,和冒险尝试新事物相比,我会感到更害怕。

肯尼:这是你定期更换摄影师的原因吗?

李安:我认为连续几部电影都和同一个人合作应该是有趣的,合作关系会不断发展,越来越深入,艺术上也越来越富有成效。在摄影师方面,我有想坚持的几项原则。我和摄影师建立联系都有特定的原因。我为了《冰风暴》接触弗雷德里克·埃尔梅斯,是因为影片的最后一部分,最重要的部分,是停电的暴风雪夜。摄影师必须制造一种幻觉,让观众能够看到人物在黑暗中行动。这是剧情的核心。我很欣赏弗雷德里克和大卫·林奇合作的作品,尤其是《蓝丝绒》(Blue Velvet)。弗雷德里克尝试用极低的曝光拍摄,他有很多优秀的、实验性的做法。

▲电影《冰风暴》(1997)海报

肯尼:你是如何处理《断背山》的视觉风格的?

李安:《断背山》我请了罗德里戈·普列托[《爱情是狗娘》(Amoresperros)和《通天塔》(Babel)的摄影],因为我认为他是多面手,而我希望找一个能够迅速拍摄的摄影师。尽管我提的要求与他著名的狂乱风格完全相反,但他成功拍出了我为《断背山》设想的那种宁静的、近乎被动的画面。我相信人才就是能做到。

肯尼:你和摄影师如何合作?

李安:无论其年纪大小和经验多少,我喜欢和有两种明显态度的摄影师合作。第一,我希望他们和我讨论剧情,而不是画面。我不担心如何拍摄。如果我们关注如何帮助演员塑造角色,并找到可以自如表演的行动方式,自然会有办法拍摄。我希望摄影师对内容、对讲故事感兴趣。这是我关注的第一点。第二,我会避开工作时表现得像大师——在自己的领域无所不知——的人。我希望和认为自己仍在学习而非总有现成答案的人合作。和某人见面时,如果我问对方对某事有什么想法,而他不确定,这对我来说往往是好兆头。

肯尼:你的部分作品涉及特效——《卧虎藏龙》中用钢丝让人物看起来在飞,《绿巨人浩克》中则用CGI表现一个漫画人物。在用特效的同时,你如何保留人物的人性?

李安:其实钢丝是一种技术含量较低的特效,需要很多人才能实现。拍摄《卧虎藏龙》中的竹林打斗场面时,地面上有很多人手动操控各个部件。而角色的人性则与他们飞的方式有关,这在文字中没有具体写明,但在拍摄过程中被构想并实现了。比如,章子怡饰演的人物似乎可以随心所欲地飞,而杨紫琼饰演的相对年长的人物则跑得很快,以此积累的动能让她能够跳起来。这些特定的技巧很能体现人物的特点。

肯尼:《绿巨人浩克》有何不同?

李安:拍摄《绿巨人浩克》时,我把自己看作在用全新的、非常昂贵的工具作画的画家。从商业角度看,影片问题颇多,因为相较于漫改片,我们拍摄的作品更像一部恐怖片,而我们必须像推广《蜘蛛侠》一样去推销它。在我看来,影片的主题和《卧虎藏龙》是一脉相承的。在后者中,“藏龙”是文化中固有却被压抑的东西——所以在东方就是性;在《绿巨人浩克》中的美国,“藏龙”是愤怒和暴力。但我发现,与其向动画制作者描述我想要的效果,不如直接穿上动作捕捉服,表演某个表情,并让他们拍摄我的脸,这可以为他们节约几周的工作时间。所以最终,绿巨人的动作是我表演的——演他的愤怒。这对我来说是很有意义的一段经历。我喜欢以一种观众看不出来的方式用CGI。我们其实在《断背山》里用了一些CGI,主要是一些风景。如果你想要画面的某个位置上有一朵云,放在那里就可以了。特别好。

肯尼:拍摄需要某些特定画面的《冰风暴》时,你没有现在的特效工具。你为此感到遗憾吗?

李安:不,我们实现了我们需要的。这很重要:观众看一部电影,电影的平均长度在一小时四十分钟或两小时左右。我认为观众真正关注画面的时间只有十到十五分钟。在我拍摄的电影中,剧情才是真正重要的东西。一定是以人物为中心的。最能吸引观众注意力的是让他们产生认同感的人脸。叙事、剧情和人脸——这一切构成了我的目标的核心。我在一部接一部的作品中试图打破这种模式,变得更注重视觉效果,因为我喜欢差异。但这是有限度的。一切都要与人物相关。

肯尼:你所有作品中最具戏剧性的场景之一是,《断背山》的最后,恩尼斯·德·玛尔与杰克·特威斯特的父母见面。你是如何营造气氛的?

李安:从踏入片场之前很久就开始了。那个场面也是影片中我最喜欢的片段。那是一个充满坚忍精神的片段,关于一个已经不在、永远离开了在场所有人物的人——杰克·吉伦哈尔把这个人物演活了。视觉上,我的灵感来源是安德鲁·怀斯,那些简陋的白门则是受丹麦画家威尔汉姆·哈莫修依的启发。所以首先要找到合适的房子、合适的空间,当然这是我交给艺术指导朱迪·贝克尔的任务。为了拍摄那个场景,我用了拍摄《绿巨人浩克》时曾运用过的方式。我用两台摄影机拍摄,从两侧捕捉演员的表演,然后换镜头再拍摄一遍。这是一种非常规的覆盖方式。剪辑拼合时,可以用某种方式突出某些反应、情感。拍摄时,这样进行覆盖会让有些演员感到困惑。但这对希斯(莱杰)、皮特(麦克罗比)和罗伯塔(马克斯韦尔)——都是我热爱的演员——显然没有影响。那是奇特的一天。我希望那个场景是阳光明媚的,结果真的有太阳。我记得走向片场时,我就感觉那会是很棒的一天。不过能拍出那样的片段,还是要归功于演员和他们的面孔,是他们成就了一切。

▲电影《断背山》(2005)剧照

肯尼:选角时,你时常混用有经验的演员和新人。你如何引导演员呈现每部影片中你所需要的情感?

李安:这个话题我可能可以聊好几天,因为每位演员都是不同的。每一位演员都像一座必须攀登的山峰。当然,没有什么事情是容易的。我认为,当你为拍摄一部电影投入这么多精力时,至少主要人物会成为你——作为导演——的一部分。所以你会向演员灌输自己的理解。

他们是知道的。你在看他们,他们也在看你。我在思考如何把他们变得符合我的想法。他们也在看我,尝试理解我的一部分想法,然后去演。这一切都很抽象,而且要反复磨合。我谈过与摄影师、艺术指导、编剧和制作人的关系,我把自己的一切与他们分享。但最好的部分我一定会留给演员。这并不意味着我是他们的朋友。我几乎从不和他们社交。事实上,有的演员认为我冷漠。但是为了将有艺术感的片段呈现出来,并永久性地固定在胶片上,我会做我认为有必要的事情。这确实是一场硬仗。拍摄一部电影对我来说是很神圣的,我认为演员能感觉到这一点。

肯尼:让新人和老手保持步调一致,这方面出现过问题吗?

李安:把一切都协调好可能是很困难的。我拍摄《理智与情感》时,凯特·温丝莱特只有十九岁,那是她的第二部电影。让她做某些事情,习惯摄影机,不要有意识地对其做出反应,会比较困难。当然这些她现在都明白,但当时还没有。这对于艾玛·汤普森来说轻而易举,艾玛不费吹灰之力就可以同时表达四五层意思。而凯特——即便是处于相对原始的状态——有打动人、让观众为她担忧的力量。这对于凯特来说似乎很简单,对艾玛则相对困难。而她们饰演的是姐妹。

肯尼:你刚开始和演员合作时的流程是什么样的?

李安:首先,要感受他们的气息、他们的气质。排练能够帮助你靠近他们。但最重要的还是拍摄当天。我一般排练两三周。排练不是像真的拍摄一样把电影从头到尾过一遍。我认为,电影演员在排练时一般都会有所保留,这么做是有合理的理由的。如果他们尽全力去演,到拍摄时就没有状态了。如果他们收着演,你真的希望在他们身上看到的特质就会延续到实际拍摄中——至少我们希望如此。所以我认为排练会帮助我们所有人熟悉演员,让我看到和听到人物在他们体内成形,初步感受人物及人物间的化学反应。在片场,我们必须用摄影机拍摄一个个片段,必须思考和感受。所以排练的成果不是表演,而是一种共同思考的方式。

肯尼:作为导演,你身边总有大量的事情在发生。你如何看待导演的角色?

李安:我认为电影是一种艺术媒介。不是生活。不是真实的。但它一定有自己的神。我们有必须尊重的电影之神。在某个时刻,你必须不顾其他所有人的想法,去聆听那个声音。很多事情是我起头的,但后来我会变成观察者,决定走哪条路才符合电影之神的意志。我认为每部电影都有自己的道路。我告诉演员和工作人员,这不取决于我们,不取决于我。我们都是电影之神的奴隶。所以这是我的目标。我尝试让每个人都明白这一点并团结在一起。

▲电影《理智与情感》(1995)剧照

肯尼:你到片场之后做的第一件事是什么?

李安:拍摄时,我早晨进行场景调度,然后演员回去化妆。接着发出分镜头列表(shot list)。我与助理导演、摄影师和美术部门策划好即将拍摄的场景。镜头准备好之后,我们关注细节,进一步完善。然后一次次地拍,直到获得那个完美的镜次。

肯尼:拍多少次?

李安:六七次。超过十二次会很困难。可能不会少于三次。拍摄《色,戒》时,如果超过五次,首次拍摄电影的汤唯就会开始走神。她很情绪化,喜怒无常。她会立刻进入片场的气氛,但后来又会分神。其他同样经验不足的演员的情况不同。(《色,戒》中的)王力宏和(《制造伍德斯托克音乐节》中的)迪米特利·马丁都是新电影演员,他们会随着镜次的增多越演越好。可以期望第七次比第六次好。但同样的道理,第五次之前基本都不会有什么进展。如果是梁朝伟(《色,戒》)和琼·艾伦(《冰风暴》)这样特别出色的演员,每一个镜次的表现则都很完美。所以有各种不同的情况。有很多混合、匹配和平衡要做。

肯尼:在《色,戒》中,你将强烈的情感和露骨的性爱场面结合在了一起。找到理想的平衡困难吗?

李安:困难。两个人物想要杀死彼此。他是审讯者,而她是引诱者,我认为没有什么比这更紧张激烈了。我和演员会谈及我和我的妻子与家人都不会触及的主题,因为我和演员分享内心最深处的东西,和他们交流又非常直接。我们在那些素材的基础上创作作品,在那个层面上建立联系。我在塑造人物的过程中袒露内心。所以那对我来说其实是一个很痛苦的过程。在性爱方面,我认为我们在突破某种表演的界限。见证这一切,创造真假难辨的情境,是导演能够和演员共同经历的终极体验。但也很艰难。拍完后,我们都病了一个月。精神高度紧张。拍完之后,我第一次感到我有责任帮助演员从电影中走出来。我还在和汤唯联络。我还在帮助她从角色中走出来。过去,我认为这不是我的工作。

肯尼:你和演员的关系一般是怎样的?

李安:我不知道演员对我印象如何。刚开始执导英语电影时,大家对我的某些做法容忍度较高。因为我英语说得不好,所以我会给出非常直接、毫不含蓄的指示。演员们会对此感到震惊,但他们认为这是因为我英语不好,不知道怎么更好地表达,所以容忍我这么做。但我的英语越来越好之后,我就逐渐失去了这种特权。我必须像所有人一样讲礼貌。拍摄《制造伍德斯托克音乐节》时,我开始变得更放松,这一定程度上是因为《色,戒》的制作过程太紧张了。除了影片更加阳光的主题,我个人决定要友善一些,多给一些鼓励,更注重保证每个人都开心。

肯尼:你的有些电影似乎是为国际观众设计的。它们在海外——尤其是在亚洲市场——反响如何?

李安:我们与亚洲市场打交道的经验很有意思。拍摄《卧虎藏龙》是因为,很长时间以来,我一直想拍摄一部武侠片,但同时我认为需要对其进行升级。我不愿只拍一部我小时候常看的香港式的B级片。最终,我们在其中杂糅了A级片和B级片的元素。尽管我们在西方大获成功,这在东方市场却并没有取得很好的反响。全新的手法在这里获得了更多的认可。《色,戒》的情况则完全相反。影片在东方是引起轰动的文化现象,在西方却反响平平。可能是因为它与东方的历史直接相关,或其中的悲剧感在东方能被更多的人所接受。

▲电影《卧虎藏龙》(2000)剧照

肯尼:中国观众是怎样的?

李安:中国的电影业刚刚开始腾飞。那是一个新市场,一个有意思的市场,那里开始拍摄自己的中规中矩的电影。虽然有盗版,但观众还是会去电影院。看到在那里受欢迎的电影,就连我都搞不懂他们为何喜欢或不喜欢某些作品。但那里的观众人数是美国的四倍,所以哪怕只在一座城市放映,一部电影就可以赚到一亿,大获成功。那是一个重要的市场。

肯尼:鉴于市场的复杂性,你认为后续还会有你拍摄的这种类型的电影生存的空间吗?

李安:我在一个相对安全的区域,拍摄的是可以被称作小众大片的电影。我没有遇到什么问题。我有机会按照自己的想法拍摄电影。至于国际电影,我认为很多有趣的电影来自美国之外的国家。而美国艺术电影似乎被定义为低成本项目。所以一头是艺术电影,另一头是好莱坞电影。但我认为我们需要更多被你们称为“中间作品”(tweeners)的影片。电影在变得两极分化。部分在艺术上有所坚持的成功导演有机会拍一些成本更高的电影,但不是很多。

肯尼:你的下一部电影《少年派的奇幻漂流》改编自扬·马特尔创作的小说,讲述了一个男孩和一只斑马、一只鬣狗、一只猩猩、一只老虎一同被困在太平洋上一艘救生艇中的冒险故事。这听起来像一部有很多准备工作要做的棘手电影。

▲电影《少年派的奇幻漂流》(2012)剧照

李安:2001年读这本书时,我对它很感兴趣,但并不认为它可以拍成电影。后来我开始拍摄《制造伍德斯托克音乐节》时,福克斯2000(Fox 2000)找到我,告诉我这个项目又可以做了。我想这部影片会很不同,因为技术上实现起来有难度。这涉及动画,所以需要进行视效预览。我讨厌视效预览,我一般不做故事板。有时候做了,我也不按照上面的内容执行。为什么要(按照故事板)去覆盖镜头,而不是临场发挥,寻找可行的办法?用故事板在我看来不太合理。但做导演不能停滞不前。拍摄昂贵的镜头时,需要事先计划好。按一般流程操作太昂贵了。这很令人兴奋。这就是拍电影。没有固定规则。

内容简介:

李安,《少年派的奇幻漂流》《断背山》《卧虎藏龙》的导演,奥斯卡金像奖得主,轰动国际影坛的传奇。《李安访谈录》精选李安接受的十九篇重要访谈,时跨二十年。这是其英语访谈合集首译中文,多方面记录了这位导演的人生与创作,以及他对自己代表作的深入解读。

李安的电影丰富多元、难以归类,他在三大洲、两百年间自如穿行,始终寻求变化与突破,不变的则是他对叙事与人的关注。这一切都在李安的访谈中得到展现:对电影的狂热,对讲故事的着迷,对自我极限的探索,对局外人身份的困惑,对做父亲的恐惧,对女性的认同;关于家庭与温情,关于中年危机与欲望,关于东西方文化的界限与交融,关于和明星们的磨合……在这些访谈中,李安是充满魅力与智慧的讲故事的人,温和谦逊,幽默大胆,直击人心。

编辑推荐:

★李安的英语访谈合集首译中文,《少年派的奇幻漂流》《断背山》《卧虎藏龙》标配读物,精选十九篇重要访谈,时跨二十年。

★他是轰动国际影坛的传奇,屡获奥斯卡金像奖。

★幽默大胆,一针见血,直击人心,引发当代人的情感共鸣,洞悉女性、欲望、家庭、中年危机、跨文化交流、局外人身份等社会热点议题。

★十九堂大师电影课,清晰勾勒李安创作理念与电影之路。

听李安亲自深度解析他的代表作:《饮食男女》中食物镜头艰巨的拍摄过程;《卧虎藏龙》多重深刻的隐喻;《少年派的奇幻漂流》的多层次叙事……

听李安回忆电影拍摄的苦与乐:《卧虎藏龙》的打戏浪漫疯狂,剧组经历戈壁噩梦;因《断背山》反响热烈而感到忐忑不安;英语很差,却要拍简·奥斯汀的作品;周润发不肯梳辫子;杨紫琼拍打戏时受伤;温斯莱特刚满十九岁,青涩却天才;汤唯由李安从一万名女演员中挑选出来,因为觉得她很像自己……

★十九份大师电影与文学私人清单,与李安同步观影读书。希区柯克、比利·怀尔德、费里尼、伯格曼、大卫·林奇、成龙、李小龙……张爱玲、扬·马特尔、安妮·普鲁……

★十九部李安即兴主演的微电影,讲述他的童年、亲情、事业,记录他的热爱与困惑。

总是在走神的童年,穷得叮当响的窘迫,对中国文化的认同,在美国做局外人的困惑,对做父亲的恐惧,对强势女性的偏爱;不喜欢写作,喜欢做导演、讲故事、挑战极限……

★十九次面对面畅谈,唤醒李安电影世界的卧虎藏龙:爱、欲望与极限。

★装帧由屡获“中国最美的书”殊荣的知名设计师周伟伟精心打造,封面精选李安金句,采用手揉纸,给人复古的体验、温柔的触感。

文字 | 选自《李安访谈录》[美]卡拉·雷·富勒 编,邵逸 译,南京大学出版社,2024–5–20

图片 | 文中均已标注

编辑 | 将然

原标题:《李安 | 聆听电影之神的声音》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司