- +1

纪念|石硕:忆严文明与童恩正先生

我学考古出身,如今做民族研究。一次,和几位同行聚会,席间聊到一个话题,我国民族学、人类学界不少学者,均学考古出身。大家七嘴八舌,数出不少人。当时并不在意,事后细想,觉得十分有趣。随即想到一个问题:此现象背后的逻辑是什么?是否蕴含一些被我们忽视的道理?不得而知。令我难忘的,是引我入学术之门的两位恩师:严文明和童恩正。

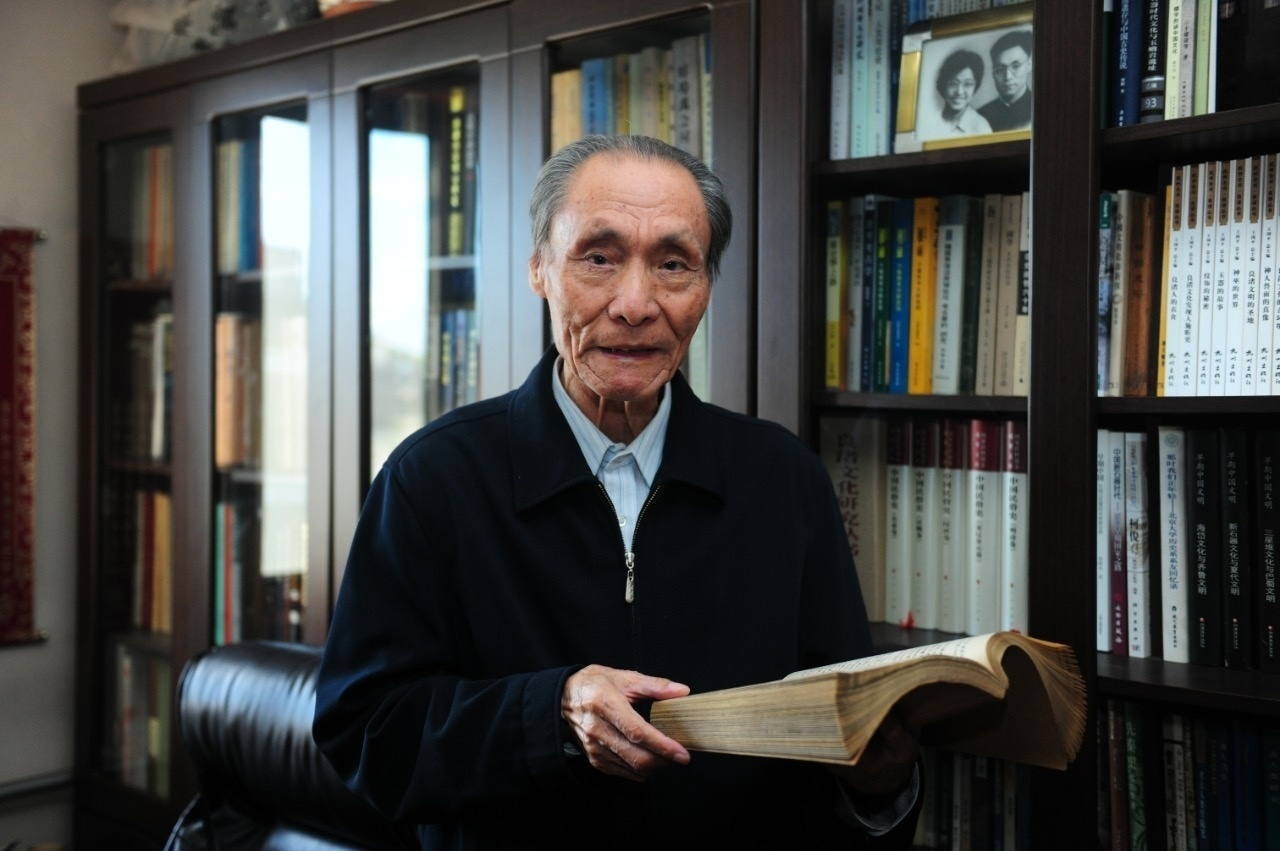

我1978年进入四川大学历史系考古专业学习。1979年,原担任新石器时代课程的杨建芳教授赴港继承遗产,无人承担这门课,遂邀请北京大学严文明先生来川大为考古班讲授“新石器时代考古通论”。我真正领略大师风采,明白大学何以被称作“学术殿堂”,正是严先生的授课。记得严先生第一次上课,穿一身浅灰色燕尾服,整洁、庄严、典雅,严先生个子略高,坐在讲台前的椅子里,一开口,就牢牢吸引了全班同学。严先生语速不紧不慢,声调不高不低,从容、干净、平实,娓娓道来,没一句废话,亦无任何噱头和哗众取宠。讲授内容,视野宏大、条理清晰、逻辑严谨,将中国新石器时代的区系类型、典型器物及文化上的相互影响、关联性,条分缕析,讲得明明白白、引人入胜,真像是讲一部精彩纷呈的无字“天书”。我当时的感受,完全可用“震惊”来形容。我想,能将遗物、遗迹、遗址且略嫌枯燥的考古材料讲得如此生动、引人入胜,且如数家珍,真是把考古学提升到了“艺术”境界,展示出考古学的无限魅力。说实话,我当时对考古并无多少兴趣,仍延续进大学前的文学爱好和阅读。大学四年,我从图书馆借阅了无数世界文学名著,还订阅了四年《诗刊》,这些爱好本能地对考古专业学习产生排斥。但严先生的课,却激发起我对考古的浓厚兴趣,开始思考和关注考古材料所呈现的诸多文化现象。严先生的课是一学期,每次上课,如沐春风,是极高级的享受。严先生的课,不仅我,全班也无人落下一堂。如果说,我初知学术,至今还有一些考古学底子与兴趣,均得益于严先生的授课。严先生是把我从不知学术为何物的“野孩子”引入学术之门的老师。

严文明先生

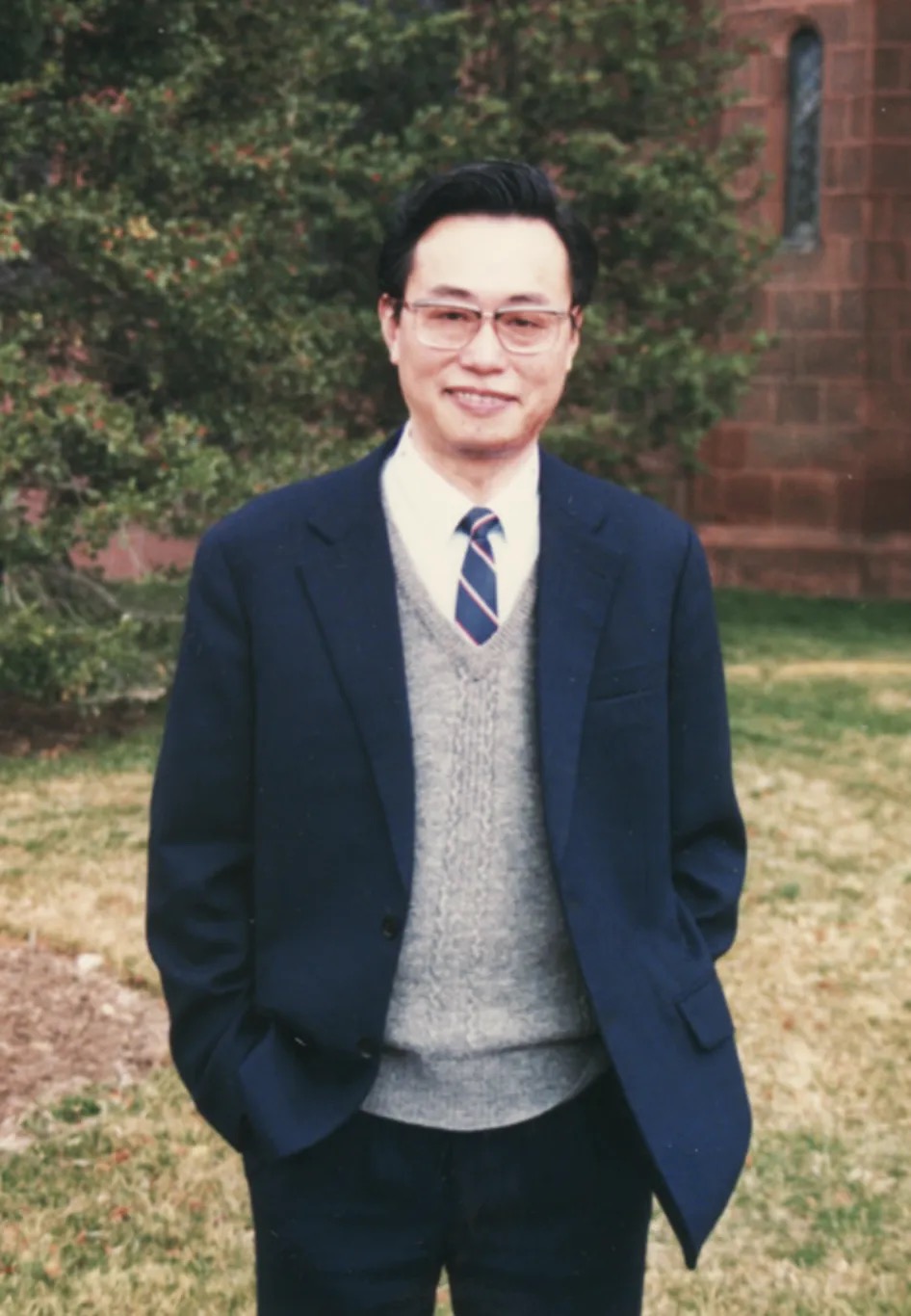

本科阶段,另一位激发我学术兴趣的,是童恩正先生。童先生给我们讲授“西南考古”,口才一流,视野开阔、严谨又富于想象力。其时,童先生刚主持发掘西藏昌都卡若遗址归来,他用诗一般的语言,给我们讲起西藏灿若星辰、蓝宝石般的湖泊,讲起西藏的蓝天白云,高原的美与无穷魅力,激起我美好的想象与神往。课堂上,童先生还特地讲到西南考古文化中,存在大量北方文化因素,分别从石棺葬、石棚-大石文化、典型器物等逐一列举大量证据。这正是他后来提出“半月形文化带”的思路。可见,那时“半月形文化带”已在其头脑中酝酿、萌芽。童先生的课思路开阔、语言流畅、富于想象力,给人诸多启迪。我印象深刻的是,童先生讲考古材料时,总不忘关注考古现象背后的人与社会。如他讲到卡若遗址中存在大量石砌建筑,即将之置于广阔地域和文化背景中分析讨论,并引申到人群的交流与迁徙,给人诸多启示。一次,与老大哥刘复生教授同机赴昆明,一路上聊起当年系上老先生们做学问的风格。他告诉我,当年童先生《试论我国从东北至西南的边地半月形文化传播带》发表后,系上某些先生并不太认同,认为有悖川大史学一贯扎实、实证的学术传统。刘复生教授说,当时川大历史系老先生分两派,一派是守旧派,主要做“实”学;另一派是新锐派,做有思想的学术。童先生属于后者。今天看来,童老师超越考古学范畴,在历史、民族、人类学等领域产生广泛影响的,正是他提出的“半月形文化带”。这是对“有思想的学术”之魅力的生动诠释。

童恩正先生

严文明和童恩正,是让我知晓何为考古学,何为学术,感受学术之魅力并初窥“学术殿堂”的两位先生。让人想不到的是,两位先生竟是中学同窗、室友,曾睡一张床的上(童)下(严)铺,且均酷爱理科。后来得知,严先生来川大授课正是缘于童先生的力荐和邀请。我曾目睹下课前,童先生在教室门外恭候严先生的情形。北大李水城教授在回忆童恩正先生的文章中写道:

“1976年,严先生在陕西周原遗址开门办学,童先生作为四川大学的教师前去参观,见到严先生他便问:‘你还认识我吗?’两位老同学遂相认,并紧紧拥抱。20多年过去了,这两位喜爱理科的高中生竟然都成了考古学家,这一传奇经历真可谓学科史上罕见的轶事。为此我也曾困惑不解的问过严先生,你们俩那么熟,而且在国内专业考古杂志都有文章发表,考古圈子又这么小,怎么会一无所知?严先生说,谁能想得到啊!我俩当时都偏爱理科,且中国同名同姓的人又那么多,我还一直以为这个童恩正可能是位老先生呢!估计童先生也可能有类似想法。”(李水城:《文史双馨、学贯中西:记考古学家童恩正》,《中国文化》2021年第1期)

其实,严先生走上考古学道路,也是事与愿违的结果。严先生因酷爱理科,报考的是北大物理系,却阴差阳错到了历史系考古专业。不同的是,严先生走上考古专业道路后,基本以考古为主业。童恩正则不然,选择了“两栖”发展。童先生毕生热爱科幻,在科幻文学领域有极高天分和成就,被誉为“才华横溢的考古学家兼科幻作家”。走上考古专业道路后,童先生“偏爱理科”的种子仍然延续,并生根、发芽,在科幻文学上结出硕果,成为著名科幻文学家。我曾参加童先生葬礼,葬礼上主要是两拨人,一拨属考古学界,一拨是科幻文学界。童先生在科幻文学上的成就和影响力,从两件小事可得到说明。1978年我入学一段时间后,得知考古班20位同学,竟有一半是因读了童先生科幻小说《古峡迷雾》而选择考古专业。大学毕业后,童先生被分配到峨眉电影制片厂做编剧。后应考古学家冯汉骥先生要求,调回川大做冯先生助手,开启了考古职业生涯。其次,我的一位博士生是科幻文学爱好者,常参加科幻文学界的活动。他告诉我,科幻文学界不少人认为,童先生在科幻文学领域的成就和地位,远超过他在考古学的成就与地位。这令我惊讶。我问,为什么这样认为?他告诉我,科幻领域的大部分人是科学、科普背景,或是有科学兴趣的文学爱好者,但很少有像童先生那样有深厚人文底蕴,又兼有科学素养,并有着将两者结合起来的丰富想象力和文学才华。1978年童先生在《人民文学》上发表科幻小说《珊瑚岛上的死光》,获全国优秀短篇小说奖(是当时国内科幻小说所获最高文学奖),后被搬上银幕,产生巨大反响,首开科幻作品搬上银幕的纪录。童先生是中国科幻文学当之无愧的开拓者、引领者,其科幻作品在科幻文学界至今仍被奉为圭臬。科幻文学创作虽给童先生带来巨大声誉,但毕竟只是副业,当时环境下也给他带来一些困扰。我读本科时,据闻童先生评副教授时,被指斥为不务正业,称应到中文系评职称。幸好当时严先生正在川大上课,学校人事处干部和历史系领导专门就童先生专业水平求教于严先生,严先生的回答是:“童恩正在很多方面都很优秀,仅就考古而言,他的业务能力和学术水平也是一流的。”童恩正才涉险过关。(李水城:《文史双馨、学贯中西:记考古学家童恩正》,《中国文化》2021年第1期)

我本科学考古,硕士读隋唐史,博士转为民族史。转了一圈,对考古、历史、民族略知一二。据我的粗浅体会,考古学是最能激发好奇心与想象力的学科,与警察破案的刑侦学颇相类似。考古材料本身不会说话,其呈现有偶然性,并常有缺环和断裂,如何将零散、破碎,充满缺环、断裂及偶然性的古代实物材料串连成一个逻辑证据链,所依凭的正是由好奇心激发的强烈问题意识和卓越的想象力。比如,拿起一块出土陶片,据其厚薄、纹饰,首先会想这属于什么器物?该器物作什么用?其次,对面一个聚落遗址,不禁会联想,聚落水源地在哪里?人们如何取水?聚落同周边人群如何交往?聚落中出现的海贝是装饰品还是有货币功能,等等,这些都需要充分发挥想象力。严先生在综合和系统考察中国新石器时代区系、类型基础上,从整体结构上提出阐释新石器时代考古体系的“重瓣花朵”理论,充满哲学思辨与诗的意境。能提出这样的理论,没有丰富想象力绝无可能。严先生致力于稻作文明起源研究,担任中美合作水稻起源项目负责人并取得重大突破,也与好奇心、想象力和酷爱理科的背景密切相关。严先生对自己几十年考古生涯的评价是“不为考古而考古”,其深意值得细细体悟。童先生依据西南与中国北方地域存在大量相似考古文化因素,提出从东北到西南存在一条大跨度的边地半月形文化带,所凭藉的同样是以实证为基础的想象力。科幻文学最富于想象力,童恩正提出半月形文化带,与他在科幻文学领域的想象力不无关系。事实上,学术创新与想象力是一对孪生兄弟,有密切内在关联。诚如李水城教授所言:“今天回过头看,童先生‘两栖’爱好的个性不仅激发了他的学术创作灵感,也大大丰富了他的研究领域。”(李水城:《文史双馨、学贯中西:记考古学家童恩正》,《中国文化》2021年第1期)

其次,考古学有极大开放性。考古学的根基是“透物见人”,故其同历史学、民族学、人类学、人文地理、生态学等均有密切内在联系。此特点使考古学在方法、视野与研究路径上呈现极大开放性。我在撰写《半月形文化带:理解中国民族及历史脉络的一把钥匙——童恩正“半月形文化带”的学术意义与价值》一文时,经层层剥离,惊奇地发现,童先生提出“半月形文化带”的关键,正在于“立足考古却不止于考古”,而是将考古学同历史、民族、人类学、地理紧密结合。这与严先生的“不为考古而考古”,实异曲同工。这种熔考古学、人类学、历史学、民族学、地理学、生态学于一炉的视野和研究方法,在1980年代极为新锐,可谓独领风骚。童先生亦曾广泛涉足人类学、民族学等领域。其1990年出版的《文化人类学》,是国内最早介绍该学科的专著。他是中国民族考古的开拓者,其1987年创办的《南方民族考古》,开风气之先,成为当时继《考古》《考古学报》《文物》三大杂志之外为数不多在海内外享有盛誉的学术刊物之一。很大程度说,综合的学科视野,开阔的思路,多学科交叉研究的视角,辅以卓越的想象力,是严文明、童恩正两位先生在学术上带给我们的重要启示。

考古学的“根”是人文,而非科学技术。今天,考古学大量借用自然科学的技术和手段,如年代测定、文化地层的浮选等等,但这并不改变考古学的人文学科属性。一次评审会,偶遇北大考古系孙华教授,谈及当前考古学研究方法与手段日益技术化的趋势,他说了句令我印象深刻的话:“考古学太技术,没有出路。”这是一个洞见。错把手段当目的,是人们下意识常犯的错误。考古本质是“透物见人”。“见人”是考古学的“根”。偏离这个“根”,考古学没有出路。我想,这可能正是孙华教授的本意。

考古学既实证,又开放;既严谨务实,又不乏好奇心、问题意识和想象力。古人云“工夫在诗外”。严文明和童恩正能在考古学领域自由驰骋,做出重大建树,和他们年轻时“酷爱理科”,有卓越想象力,且从不拒斥与历史学、民族学、人类学、地理学、生态学等学科的交叉融合并从中汲取养分,均有极大关系。

考古学用实物复原历史,比历史学更实证。因为实证,考古学的精神气质与科学颇相类似。科学的根基也是实证,但想象力却是科学进步的翅膀。这是否意味着越实证,越离不开想象力?不得而知。考古学的实证、严谨,使其不易“飘”和堕入虚妄;但考古材料获取的偶然性及常有断裂、残缺,则颇能激发好奇心和问题意识,给想象力提供了广阔空间。这些学科属性,使20世纪中国考古学发展迅猛,产生了大批学术史上耀眼的大师级学者,如李济、徐旭生、梁思永、裴文中、冯汉骥、夏鼐、曾昭燏、林惠祥、宿白、苏秉琦、石兴邦、安志敏、邹衡、张忠培、俞伟超、张光直、严文明、童恩正,等等,不可胜计。可以说,在中国现代学术发展史中,考古学是当之无愧的奠基性学科,且异彩纷呈。道理何在?颇值得深思。这或许暗示一个事实:在“实证”即坚守事实基础上,好奇心与想象力乃学问之母。丧失了好奇心与想象力,不但失去创造力,学问也会失去灵魂而变得索然寡味。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司