- +1

陈毓贤︱如何书写越洋的名人祖辈

近来相继遇到三位越洋寻觅他们祖父母资讯的人:徐志摩的嫡孙徐善曾(Tony S. Hsu),凌叔华的外甥孙女魏淑凌(Sasha Su-ling Welland)和邓嗣禹的外孙彭靖。三人的家庭背景各异,但有共性,也是近百年来不少华人知识分子家庭共有的现象,就是祖辈一生在兵荒马乱中度过,做了些无奈的抉择;父辈首当其冲,大多相当压抑;到孙辈才有闲情去尝试填补几代人认知和感情上的裂缝。他们对祖辈已相当陌生,主要通过各种文本认识祖父母,并把资料整理付梓。他们的书反映了各自的视野和写作动机。

2018年5月4日,离1919年的“五四”事件整整一百年,加州大学洛杉矶分校办了一个饶有兴味的“新月研讨会”,主办人是在香港生长的英文系教授张敬珏,焦点是中国二三十年代的新月社与英国百花里(Bloomsbury)社团的关系。我被邀谈胡适与徐志摩,因而认识了徐善曾和魏淑凌。10月,北加州硅谷的“谷雨书苑”有个活动,介绍彭靖写他外公邓嗣禹的新书,邀我参加,因而认识他。

要谅解徐志摩

徐善曾说他在纽约州成长时,家里饭厅挂有一幅祖父戴圆框眼镜穿中式长袍的照片,和他穿西装从事工程的父亲,以及穿T恤课后送报赚零用钱的自己,感觉上很隔阂。他首次萌生认识这位祖父的意愿是读大学时,汉学家白芝(Cyril Birch)来校谈徐志摩和英国小说家哈代,有同学把传单递给他,笑问此Hsu某人是不是他的亲戚。徐善曾得耶鲁大学博士后在科技界任职,退休便到世界各地追踪他祖父的足迹,搜集资料,和学者交谈,替祖父作传,2016年自费出版了Chasing the Modern (中译为《志在摩登》,中信出版集团,2018年)。书中穿插着徐志摩生命中重要人物与地点的简介与照片,附有一张年表,并收录了加州大学奚密教授对徐志摩的评论以及徐志摩一些英译的诗文。

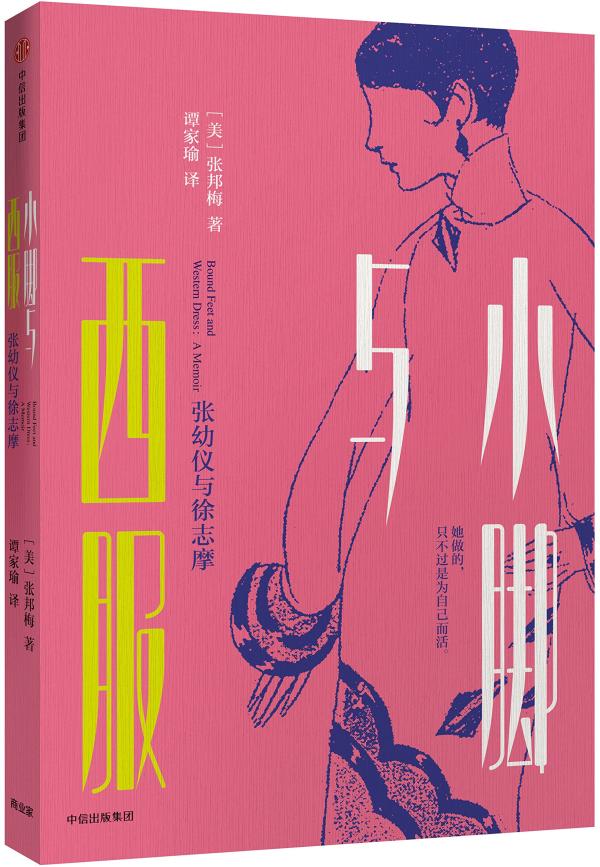

徐善曾在上海出生,小时和三个妹妹是祖母张幼仪带的,1949年跟她去香港,辗转抵达美国和留美的父母团聚。相信他为祖父作传,多少是回应他表妹张邦梅十年之前出版的Bound Feet & Western Dress(中译为《小脚与西服》,黄山书社,2011年)。张邦梅是张幼仪哥哥银行家张嘉璈的孙女,在康州成长,九岁第一次见张幼仪时,听说这位姨婆离过婚,从香港移民来;在大学中国历史课本上赫见张幼仪的名字,才知道这一离婚事件曾轰动了全中国,于是请姨婆叙述她的经历,因完全从张幼仪的角度讲徐志摩,未免有欠公允。徐善曾不懂中文,传记自然有其局限,譬如写与徐志摩只曾晤面的罗素,篇幅比十年密友胡适大,但他力求呈现一个较全面的徐志摩,试图谅解这伤害过他祖母的祖父。徐善曾在5月的会上说:他走尽祖父去过的地方,始终觉得祖父不可捉摸,直到发现徐志摩陪同印度诗人泰戈尔访日时有数分钟的影片,看到祖父脸上生动的表情,从容走路的姿态,才感到寻到他了。

凌家的两个版本

在西雅图华盛顿大学教人类学的魏淑凌,2006年出了一本关于她外婆凌淑浩与姨婆凌叔华的书,A Thousand Miles of Dreams: The Journeys of Two Chinese Sisters。因虹影写的《英国情人》(又名《K》)以凌叔华的跨国婚外情为蓝本,在中国闹了官司犹有余波,于是此书的中译本(《家国梦影:凌叔华和凌淑浩》,百花文艺出版社,2008年)很快便面世了。

魏淑凌的外曾祖父是清末民初名士凌福彭,外婆凌淑浩比姨婆凌叔华小四岁,但聪明过人,1921与姐姐同时进燕京大学,在燕大读了一年即转入协和医学院,尚未毕业就考获清华奖学金到美国深造,成了产科医生。她和发现麻黄素的著名药理学家陈克恢结婚,和丈夫一起研发药品,活到一百零二岁在旧金山去世。姨婆凌叔华则热衷文艺,燕大未毕业已在《晨报》发表小说,徐志摩认她为知音。她嫁了北大教授陈源(西滢),二战后与丈夫到英国定居,继续写作画画,到各国举办个人画展,曾在新加坡和加拿大教中国文学;回北京定居数月后于1990逝世。

魏淑凌自己的父亲是加拿大白人,相貌并不似华裔,在美国中部一个华人稀少的小城长大。当地主要的种族分歧是黑人和白人,她理所当然视自己为白人,逢年过节到外公外婆充满中国古董的家时感到仿佛在舞台上演戏。她到了加州斯坦福大学读书后,常就近去看外婆,听外婆讲中国的种种,便兴趣勃勃地加入该校华人同学会,却被讥为冒牌华人,令她很困惑。后来她到了英国和姨婆的女儿陈小滢联络上,看到姨婆声称为自传的Ancient Melody(《古韵》),才知道凌家的历史有完全不同的版本,于是发愤发掘凌家的真相,前后到了中国三次,走了许多外婆姨婆到过的地方,并学会讲普通话,看简单的中文,然而感到真相仿佛是脆弱的标本,总在显微镜下瓦解。

外婆说凌家发迹主要是因为她曾祖母开拓了一个花生园。姨婆则说凌家本来是广东番禺的海盗,这曾祖母是从洋人船上劫来的“黄毛太”。外婆说她家四姊妹之外只另有个早逝的弟弟。姨婆在《古韵》里却说她们的父亲凌福彭除发妻外有五个妾,共生了十二个儿女,她们母亲是第三个妾;还说这妾出自书香人家,被拐卖到富有的潘家当女儿养大,拒绝嫁旧金山暴发户为妻而宁愿做凌福彭的妾。大概为了凸显自己天真,姨婆把自己的出生年和外婆调换了,让自己排行最小。魏淑凌看了《古韵》盘问外婆,外婆说她没读过姐姐在英国写的这本书,只说姐姐总嫉妒她作为老幺特别受宠,而且为讨好父亲老抹黑她们的母亲。然而她九十八岁那年有一次和女婿——即魏淑凌的父亲——单独进餐时,说她的生母曾是个在画舫上服务的妓女。

魏淑凌小时父母卧房挂了一对穿前清朝服正襟危坐的夫妻画像,外婆告诉母亲这是她的祖父母;有一天有位华裔朋友来访,母亲出示这两幅画,客人大笑说:“这哪里是你的祖父母,这种画像到处买得到!”令她母亲感到终身都蒙骗。陈小滢告诉魏淑凌她的母亲也犯这毛病,家里一本画册里有幅自画像,是位树下穿白长袍的老人,她母亲告诉她这是位远亲,却对外宣称是她父亲的外公。

魏淑凌仰慕外婆和姨婆的才能、毅力和勇气,但怪外婆自己叛逆,当妈却成了个虎妈,对儿女异常严厉,不准越雷池一步,而且身受白人的歧视却歧视黑人。她同情姨婆,但怪她把丈夫置于很不堪的境地。外婆和姨婆各自的女儿都诉说她们未曾感受到母爱的温暖。有趣的是:陈小滢质问她父亲为什么不离婚,陈源(西滢)答道因为凌叔华确是位才女。

魏淑凌相信外婆隐瞒一些真相,是因她决定长居美国后执意做个普通美国人,虽然不时向当地社会介绍一些中国艺术和风俗,但不愿背负太多的文化包袱,若要为旧家庭的妻妾制度辩护有理也说不清。她认为《古韵》里许多内容有史料可证实,但事情一经姨婆渲染,往往面目全非,有耸人听闻的嫌疑。而外婆和姨婆的叙事各以己为主角,很少吻合,却共同刻画了一幅民初两个女子如何在逆境中替自己开辟了新天地的示意图。

魏淑凌追踪外婆的人生历程,动机是寻觅自己家庭背景中遗落的中国这一块。正因自己母亲已完全西化,她在认识中国传统文化的过程中时时有发现新大陆的兴奋。她抗拒把事情简单化,涉及的事物那么复杂,她不时又忍不住从社会学的角度审视各种现象,倾向于把所知道的合盘托出。如她谈凌福彭应试,便评论中国的科举制度,并以康有为与他进士同榜为新线索,探究晚清社会的变迁以及当代女子面临的种种限制,某学者如何说等等,连带想象凌福彭的祖母作寡妇怎样治理产业,所以书显得有些散漫。

多维度的邓嗣禹

邓嗣禹1905年出生于湖南农村一个小康家庭,父亲是位相当有见识的邑县童生,悉心教养聪颖过人的独子。邓嗣禹十六岁和一位远亲成婚,十八岁考上衡阳县立中学,继而考入燕京大学历史系,师从邓之诚、顾颉刚和洪业,顺理成章地进入燕大研究院,得硕士后留校任历史系讲师。众所周知,邓之诚是位杰出的老派学者,对清史尤其熟稔;顾颉刚是疑古派的,主张古史层累说;洪业以利用西方学术工具治学著称;难得的是这三位燕大历史教授能互相尊重,让学生可安心自由汲取各自所需的养分。

在燕大的约十年间,邓嗣禹当了历史学会主席和《史学年报》主编。他关于中国历来考试制度的毕业论文后来得国民政府考试院出版,所发表的文章包括《周公史变考演》《唐代矿物产地表》《中国印刷术之发明及其西传》《行省的意义与演变》《城隍考》《燕京大学图书馆目录初稿·类书之部》等,可见著作之勤,涉猎之广。同时,洪业派他编纂《〈太平广记〉篇目及引得》,他又和获哈佛燕京社奖学金在北平进修的毕乃德(Knight Biggerstaff)合作,编了一本给西方学者用的中国参考书目录An Annotated Bibliography of Selected Chinese Reference Works,分门别类地点评了六百多种中国参考书目。此书一直到七十年代魏根深(Endymion Wilkinson)的《中国历史研究手册》面世,是西方研究中国的学者不可或缺的工具。

1937年,曾在中国传教、当时在美国国会图书馆任职的恒慕义(Arthur Hummel)和房兆楹、杜联喆夫妇合编Eminent Chinese of the Ch’ing Period(《清代名人传略》)。房兆楹和杜联喆在燕大曾编《三十三种清代传记综合引得》, 推荐曾和他们共事的同学邓嗣禹来美帮忙。邓嗣禹第二年即获哈佛燕京奖学金到哈佛读博士,师从费正清,还和费正清合作发表三篇论文,关于清朝公文传递的方式、清代档案及各种公文的类型与作用,以及朝贡关系的管理与运作——解决了费正清与其他西方学者研究清代外交史的疑难,后来结集出版。

邓嗣禹1942年获博士后到芝加哥大学任教,遇上美国参战,亦兼管该校远东图书馆业务,并负责该校替美国陆军军官办的中国语言文化训练班编了数本现代汉语教科书。他战后应胡适之邀到北京大学历史系教了一年书,回美在芝加哥大学继续任教两年,在哈佛任教一年,最终在印第安纳大学落脚,一直到1976年退休,为该校创建了东亚语文系,也在其图书馆设立了东亚书籍部。

他二战后陆续发表太平天国和稔军的论述,又和费正清、房兆楹、孙任以都合作撰写China's Response to the West: A Documentary Survey, 1839-1923(《中国对西方的反应:1839至1923 的文献综述》)——英译并评点了曾国藩、李鸿章、梁启超、张佩纶、谭嗣同、张之洞、总理衙门、太平天国、义和团等文献,让西方学者有这些第一手资料。其他的著作包括把李剑农1948年的《中国近百年政治史》修订并译成英文,把颜之推的《颜氏家训》译成英文,编了一本中国秘密社会与平民起义的书目,晚年还和燕大同学周一良、王钟翰合作写《邓之诚先生评传》。

邓嗣禹1953年和一位曾在哈佛图书馆任职的白人女子结婚,养育了三个女儿;他入了美国籍,踊跃参与美国各种学术活动;然而中美断交断邮之后仍通过香港一位朋友和国内家人保持联络。因发妻不识字,他写信给女儿同兰,告诉她在美国有个妹妹叫中美——华美、爱美接踵而来。他1955年到日本访问期间,安排和已考入湖南师范大学的同兰在澳门和香港相聚十多天,想把她带到美国,说母亲和妹妹仍由他汇钱养,但同兰不愿走。1972年中美关系解冻,邓嗣禹跟第一批美国华裔历史家访华时,同兰已被调到北大荒,已有丈夫子女,携着母亲、妹妹和五岁的女儿彭丽乘火车到北京华侨大厦见父亲,邓嗣禹又提起带她到美国的事,同兰虽因海外关系吃了许多苦仍不愿跟父亲走。十年后的1983年,邓嗣禹写信给同兰表示有意到北京定居,说可在国内替祖国办点外交,但须有亲人在北京工作或求学就近照顾。同兰马上向有关部门申请,未果。又两年后,邓嗣禹参加学术会议最后一次到中国。翌年政府落实侨务政策,把他在家乡的房子退赔,邓嗣禹写信和同兰商量后,把房屋捐赠给家乡,另从美国汇了一笔钱建造小学,取名遗德小学纪念先父。

邓嗣禹1988年在印第安纳州去世后,有数篇评论他学术成就的文章。费正清写的讣告特别称许邓嗣禹编撰的各种参考书,说与他合作的西方学者都受益于他渊博的学问和丰沛的精力。他说,邓嗣禹总那么乐观、有礼、勤奋,是个儒者,又是个好教师和基督徒绅士。

彭靖的《尘封的历史——汉学先驱邓嗣禹和他的师友们》(壹嘉出版,2018年)是部文集,文章不全和邓嗣禹有关,但大多数讲他的学术生涯,和费正清的关系,与杨联陞、钱存训、裘开明等华裔学者的友谊,以及与胡适、费孝通、金岳霖等在美国的过从。可惜作者不厌其烦地处处凸显他外公的成就和影响力。邓嗣禹的确是位美国汉学的先驱,然而学术是后浪推前浪,夸张其词,可信度便打折扣了。

原来彭靖和他姐姐彭丽三年前已出了一本“纪念邓嗣禹先生诞辰一百一十周年”的书,书名是“一代英才邓嗣禹”(哈尔滨出版社,2015年),提供邓嗣禹家庭背景与成长过程,爬梳了他一生大事,并穿插他燕京师友如邓之诚、顾颉刚、洪业、王锺翰、周一良、翁独健等的轶事。可惜此书除了后半谈邓嗣禹的著作显得凌乱外,还落入某种传记的套路,许多地方加入虚拟情景,如邓嗣禹知悉考入燕大时,“全家欢呼起来,长姐,二姐,大妹,小妹,顿时都欢天喜地,嘴咧得如同一朵朵绽开的荷花,久久地合不来……”(24页)又往往把作者想当然的思绪塞入传主的脑海,比如描述邓嗣禹1972年在同兰的陪同下到了北京大学,即说“当他看到那些旧物时,眼前好像又出现了一队队游行的队伍,耳边好像又响起此起彼伏的爱国口号。突然,他浑身一震,好像又听见那罪恶的枪声:使他想起了好友彭廷拜,这及时举世震惊的‘三一八’惨案,往事不堪回首”(101页)。邓嗣禹置身于燕京大学原址、“文革”中萧条的北大校园,一定五味杂陈,掠过心头的未必是“三一八”惨案好友牺牲的事。然而,当读者顾及邓嗣禹那“一代英才”的故事下,隐含着无数揪心的小故事,包括同兰不愿抛弃生病的丈夫、幼小的儿女和无助的母亲与妹妹跟父亲走的故事,牵扯的纠结那么盘根错节,而作者的臆想也是他们理解外公的一种努力,就不忍苛责此书把他过度简单化,只有一个旋律了。

彭靖和他姐姐完成《一代英才邓嗣禹》后,带了他母亲同兰以及妹妹参观外公曾任职的印第安纳大学和芝加哥大学,访问了美国国会图书馆,读了许多和他外公有些关系的名人的传记,到处搜集他们的资料,把一桩桩轶事趣事连串起来在国内报刊发表,今年结集为《尘封的历史》。

我曾和邓嗣禹在美国的第二个家庭有短暂的接触。洪业1980年末辞世,哈佛次年举办了盛大的追悼会,刘子健、王伊同、邓嗣禹等都来了;房兆楹、杜联喆、陈观胜大概也参加了,可是人多我没注意到。难得的是周一良和邓懿恰巧在美国,燕大同学相聚非常热闹。其后邓夫人玛格丽特曾写信向我打听某人的下落,他们美丽大方的幺女也曾到东岸看我,回想起来她们知道我正替洪业作传,说不定以为可从我口中探听邓先生国内家庭的详情,我当时却一无所知。邓嗣禹师友中知悉他在国内有妻女的大概不多,他逝世时印第安纳大学的同事在校内刊物上发的通告按例谈及亡者家人,只列了Margaret Henriques与三个女儿的名字,说他们夫妇俩精于厨艺,很好客。《尘封的历史》里没提及邓嗣禹在美国组织的家庭,只在他一封1978年写给杨联陞的信中无意透露:“今年七月廿六日,是我们廿五周年的结婚纪念,承您们夫妇作证婚人,永志不忘。”(184页)书的头几页刊了许多照片,一张是周一良和邓嗣禹1982到匹兹堡访王伊同一起拍的,并排的五人中两位是风韵犹存的妇人,竟没标明是谁——那不是玛格丽特和邓懿吗?《一代英才邓嗣禹》轻描淡写地交代了这第二段婚姻,确指此照片内的妇人是周夫人和邓夫人;文中却把玛格丽特误为玛丽亚,并联想邓先生去世后玛丽亚经常到教堂祈祷,求神保佑他的神灵在天堂过得幸福和快乐(144页)。

民国时期中国文人纳妾还相当普遍,听说邓之诚也有妾。邓嗣禹第二次婚姻是否因发妻只生了女儿而求子心切?他是出于无奈还是坦然要享齐人之福?重婚在美国是犯法的,他如何向玛格丽特开脱?他1983年突发奇想要到北京定居,打算如何处理两位都仍健在的妻子?其实这两部书最精彩处是几段直接引述邓嗣禹的话,所展现的是个随遇而安而极风趣的学人。人生充满偶然的际遇,抉择往往是权宜之计。《一代英才邓嗣禹》强调他时时心悬祖国,对他的发妻充满歉意;看来邓嗣禹在那处境下,只有把自己极端间隔化(compartmentalize),才能维持较平和的心态,伸展他的学术抱负。他可能像不少有成就的男人一样,有高度的应有权益感,把别人的牺牲——尤其是家里女人的牺牲——认为是理所当然的。

结语:传记的功用与欣赏

我们读传记,是要知道传主是什么样的人,经历了什么事,环境怎样造就他或让他受挫,他的影响如何。传记由亲属写,一般的长处是作者对传主的感情特别深厚,往往有独家材料,短处是难以客观,因作者不但企图为传主定位,无形中也为自己定位,呈现传主,也呈现自己的身世。所有的传记都受限于作者的视野,跨文化的传记尤其如此,往往如用远镜头拍摄电影,角度很大,而细节模糊不清。

然而,传记另有个功用,就是把我们带到当年的场景。《志在摩登》折射的是中国民初文坛,《家园梦影》的时间和地理跨度都比较大。徐志摩虽到过许多地方,却都相当短暂,凌家姊妹则大半生在国外度过。因此《家园梦影》折射了女性知识份子在中国和美国的处境。《尘封的历史》主要讲燕京、哈佛、芝加哥、印第安纳等几所大学的华人学者和研究中国的西方学者,折射了二十世纪中美学术交流史。

传记不但反映历史,也反映作者。画家取什么角度用什么颜料勾勒一个人,以什么背景来衬托他,都影响我们对画中人的印象。这些选择可能是经过精心考虑的,也可能是下意识的。有些时候,画的裱工或被嵌入的框架比画的本身都更有趣。因徐善曾只懂英文,所以他主要把徐志摩置放在伦敦百里花社团的语境内。魏淑凌替外婆和姨婆作传的驱动力是纾解自己的文化认同问题,所以侧重写她们如何适应英美社会。彭靖和他姐姐从小感到遥远的外公近乎神奇,便用耀眼的色彩描绘他。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司