- +1

六朝名士,何以身处庙堂又心在山林?

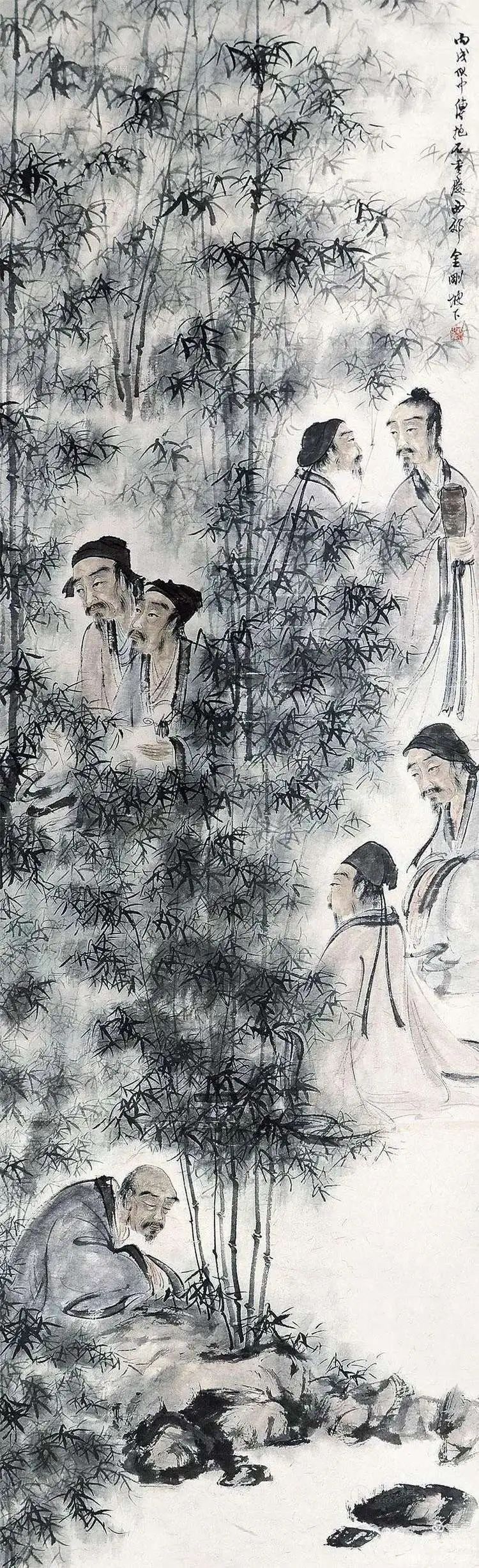

题图:傅抱石《竹林七贤》

这个时代政局动荡、战火纷飞,这个时代思想活跃、文化繁荣。《洛神赋》:“髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪” 中轻逸飘摇的“流风回雪”之姿成为这一时代的底色。风流潇洒、不滞于物、不拘礼节也成为打在这一时代士人身上的标签,最终转化为中国文化的精神品质一直影响至今。

李磊教授在《流风回雪:六朝名士的庙堂与山林》中,以嵇康、阮籍等人物和荀彧之死等为人所熟知的历史事件切入,从政治与思想互动关系的角度阐述六朝精神史的变迁,从而理解士人是如何在积极入仕庙堂的同时,又可以在精神上处于山林之间。

《流风回雪:六朝名士的庙堂与山林》

李磊 著

上海人民出版社2024年3月

六朝名士,

何以身处庙堂又心在山林?

文 | 李磊

来源 | 《流风回雪》

以玄学为指导的士风从魏末晋初到隋灭陈延续了近三百年。但这种士风的流行有着地域特征,魏末西晋主要盛行于以洛阳为中心的河南地区,东晋南朝流播于以建康为中心的江南地区。北朝士风则在经学的思想指导下呈现出经明行修、当官任事的特征,其指向是保存文化传统,恢复政治秩序,与魏晋南朝有着目标层次上的差异。孝文帝改革后,士族政治地位得到门阀制度的保障,这一方面促使了士族的腐化,出现了背离经学思想的腐化风气,另一方面又出现了崇尚江左文学与玄学风范的风气。后者的出现表明北方在一百多年后,重新走上了东汉通往魏晋的旧路,在文化发展方向上与继承魏晋传统的南方趋同。

一、从汉末到魏晋

汉末危机来自两个方面:一方面是以皇权为中心的政治模式的崩溃;一方面是崇尚儒家名节的统治方式的瓦解。前一方面的危机使士大夫开始反思其社会政治理想,后一方面的危机使士大夫开始反省自身的存在方式。二者交汇的结果是在魏晋之交出现了旨在思想革新、社会革新与政治革新的风潮。

东汉末年天下大乱,怀抱匡复之志的士人试图利用割据势力恢复汉朝的统治,荀彧之死表明这种权谋终归失败。这种迂回曲折的途径既然难以实现其政治理想,士大夫不得不由关心天下安危转而关心身家性命。在混乱的时局中,他们与割据群雄以利益相结合,立身行事无不以保身全家为出发点。这就使他们的处世态度转变为“颐志澹泊”,不问是非。

与此同时,也有一部分士大夫不适应政治生态的转变,他们充满了困惑,并试图批判和抗争,同时也进行着人生价值的探求。竹林名士继承汉末以来的任率传统,援引《庄子》赋予其玄学意义,造成很大的社会影响。高平陵政变后,阮籍不再怀抱“济世志”,悲观的情绪使他转变看待世界的方式,寻求得到内心的安宁,阮籍的名士风度很快得到士林的推崇,成为两晋的普遍风气。

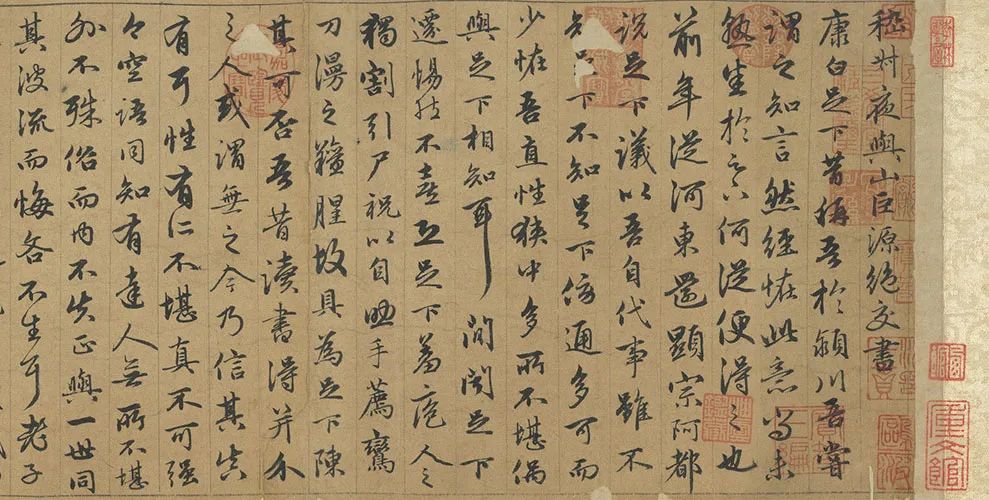

▌嵇叔夜与山巨源绝交书

两晋门阀士风接续魏末玄学思潮而来,表现出强烈的反传统色彩,主要体现在三个方面:思想上崇尚玄学,行为上崇尚放达,任官崇尚不尽职守。其形成经历了西晋建国初期、晋武帝执政后期与晋惠帝元康时期这三个阶段。至元康年间,晋代士风的典型形态出现。指导门阀士风的是在朝与在野两种玄学。在朝玄学试图以“无为”为手段维护名教秩序,主张以“无措”应对礼义;在野玄学否认差别、否认秩序,“越名教而任自然”。两种玄学虽有差别,但都在反传统的方向上推进士风。门阀士风的盛行实际上是士大夫按照其玄学理想对思想意识、社会伦理、政治统治方式进行革新的一场运动。玄学理想之所以能被付诸实践,乃在于门阀士族拥有前所未有的政治权力与社会权威。

至此,士风完成了其形态的转变。门阀士风无论是在思想层面还是在行为层面都与东汉迥异。不论是对应然的社会秩序、政治秩序和统治方式的构想,还是士人对自身所扮演角色的界定;不论是学术风气、社会生活风气还是政治风气,两晋与东汉都不相同。

简而言之,东汉到魏晋有两大变化:一是社会政治理想的变化;二是皇权与士大夫关系的变化,东汉士人向魏晋士族的转变,使士大夫拥有了相当的政治权力与相对独立于皇权权威之外的社会地位。正是这两大变化促成士风形态由东汉向魏晋的转变。

二、江左士风的变化

江左士风大体上延续了洛阳的士风形态,但晋宋之际出现了重要变化。从刘宋开始,士大夫对魏晋传统的坚守,旨在维护士大夫相对独立于皇权的社会地位,以及他们对社会意识的领导权。如果说玄学理想在两晋时期的实践是因为士大夫拥有相当的政治权力与社会权威,那么南朝士大夫不再关注玄学理想的实践,则是因为士大夫失去了相应的政治权力,甚至连他们传统的社会地位、社会权威也面临皇权的侵夺。所以南朝士风最大的主题是士大夫如何处理好与皇权的关系,维系他们的社会地位与社会权威。

晋宋之际的变化始于门阀政治的危局。高门士族在义熙八年(412 年)以前试图利用时局恢复东晋门阀政治,但随着刘裕独掌大权及刘宋的建立,他们开始接受皇权的复兴。士大夫以其思想、舆论直接干预现实政治运作的途径被切断,魏晋之际兴起的以玄学社会政治构想重新安排人间秩序的思想运动、政治运动和社会运动都停顿了下来。玄风虽然在行为层面继续存在,但其变化是明显的。就清谈而言,一方面是清谈的地位下降,它不再占据士大夫精神生活的全部,转而与文学、佛学等并立;另一方面是对玄学义理的探讨淡化下来,对文学辞韵的关注上升。晋宋之际士风的变化主要发生在思想意识层面,而不是行为层面。士大夫因治道理想与现实的政治运作之间出现了鸿沟,转而重新界定自己的角色,其天下公义意识、政治责任意识都被淡化,而自利意识却得到强化。

从刘宋孝武帝到南齐的这一段时间里,主题仍然是皇权与士大夫对文化领导权的争夺。对于士大夫而言,延续魏晋以来的传统实际上是在彰显士人独立于皇权权威之外的人格,以及他们对社会的主导权。所以这一时期名士风度展现的意义在于它在士大夫与皇权之争中的政治价值。

刘宋后期皇权严密控制社会舆论,以政治立场来衡量士林言行,压制士林基于道德传统的社会评价,但由于未能提出超越玄学的政治理念,所以士大夫在屈从于皇权的同时,他们的文化传统依然引导着社会观念。

在南齐,士大夫与皇权开始相互妥协,皇权尊重士大夫的文化传统,而士大夫也开始谋求与皇权的融合,其结果是永明儒风的兴起。这其实是修改了社会政治理想。永明儒风的兴起是南朝士风的转折点,在此前,士大夫与皇权还处于对抗与斗争的阶段,而此后,二者开始了融合。这种融合是以回归儒家皇道意识为前提的。

陈朝的逻辑已不同于以往。陈朝是不同于以前江左王朝的新政权,陈寅恪先生称之为“此为江左三百年政治社会上之大变动”,非士族人物成为王朝的支撑力量,这是东晋以来未曾有过的现象。而士族则在梁末丧乱中受到沉重打击,幸存的士人在梁末陈初的政治中不仅没有表现出举足轻重的政治影响力,反而要依附新兴的政治军事集团。这本该是江左士风的终结点。然而,陈朝利用士大夫在社会意识中的权威地位为王朝作合法性辩护,这也是士大夫在这个时代的价值。士大夫与陈朝的融合在陈文帝时代完成。在融合过程中,占据主导地位的是皇权。正因为皇权能够控制住士大夫,又需要他们的合作,所以陈朝不仅没有以政权的力量整顿士林,反而优待士大夫,使梁朝士风在陈朝继续存在下去。后主对文化的兴趣进一步鼓动了这样的士风。

▌傅抱石:《竹林七贤图》

三、北方士风与南、北合流

与江左相比,北方士风的基本特征是学术上专经、言行上有儒者之风、政治上当官任事。孝文帝改革以后出现的“浮薄”士林风气,它其实包括两类,一类是背离经学思想的腐化之风,另一类则是新的文学趣尚和玄学风范。

腐化之风的出现是因为门阀制度建立以后,士族政治处境改善,经学已逐渐不像以前那样内在于士人的心灵生活、社会生活与政治生活,它由通往人生、社会真理的桥梁变为“稽博古今”的工具,所以才会在实践层面出现知与行之间的断裂。这种社会风气的出现只是孝文帝改革的一个结果,而不是目标。腐化之风,也只是实践层面的腐化,它并没有动摇经学的权威地位。

新的文学趣尚与玄学风范代表了一种新的文化精神,那便是尊重个体的性情。这种文化精神的兴起也与门阀制度的建立有关。北方在独立发展一百多年后,走上了东汉通往魏晋的旧路,在文化发展方向上与继承魏晋传统的南方趋同。但由于北朝门阀势力的局限,玄学政治主张并没有在北方得到共鸣,其开创性也就仅限于个人与社会的关系层面。

▌杨子华《北齐校书图》(局部)

四、士风的演变线索

士风的演变可以从以下四条线索来把握:一是士大夫的社会政治理想与实践之间的矛盾及其解决;二是士大夫天下意识与自利意识的彼此消长,此二者均取决于士大夫与皇权关系的变动;三是士大夫对本阶层的反省与批判;四是社会政治环境的重大变动,如门阀制度的建立及演变,对士风发展的影响。前三条线索并非单独行进,而是相互牵扯,彼此缠绕,这三条线索都是从士大夫的角度来阐释士风的变化。第四条线索则是从外部(社会环境的变动)来说明士风的变化。虽然这四条线索贯穿于六朝始终,但在不同时期,其轨迹之隐显,对士风影响之强弱,是不同的。在东汉至魏晋的演变中,这四条线索都很显著;在南朝的演变历程中,第一条、第二条和第四条线索最为明显,北朝的变化主要表现为第四条线索。可见,士风演变并非单一逻辑。

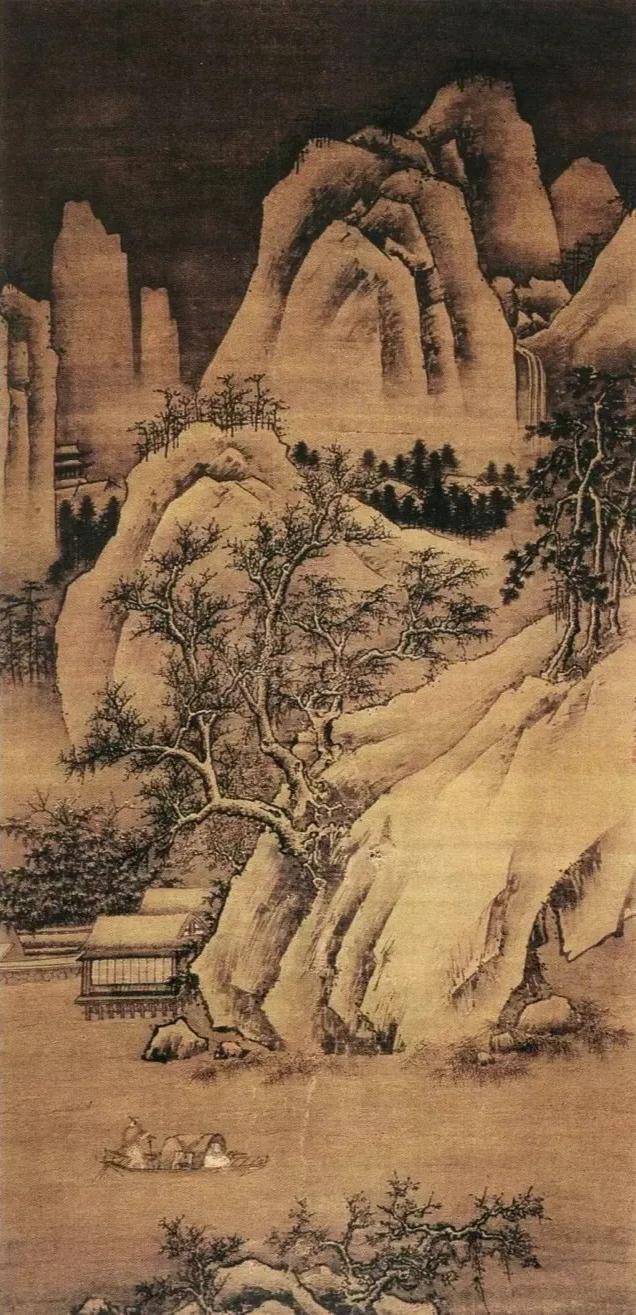

▌雪夜访戴图

就士风而言,它包括思想与行为两个层面,思想层面又包括对应然的社会秩序、政治秩序和统治方式的构想,与士人对自我的理解与界定。行为层面包括士人在学术生活、社会生活与政治生活等领域的实践活动。士风的变化也不总是发生在同一层面、同一方面。东汉至魏晋的变化是士风形态的变化,即整体性的变化。江左士风是对魏晋的继承,变化主要是士人政治角色自我界定的变化,其间还有社会政治理想的修正和行为层面的变化。北朝后期士风的变化则是思想与行为层面的分离,以及思想层面上对个体人格看法的改变。

通观士风的历史走向,其内在理路是明晰的:从东汉到魏晋而大变,再从魏晋延续到南朝;北朝在停滞了百余年后,又走上东汉通往魏晋的旧路,与南朝趋同。如果以玄风来标志这个时代的话,东汉到魏晋是其形成与鼎盛期,南朝是其衰弱与消歇期,北朝后期不过稍习玄风末流,未尝展开也不可能展开,因为承托并鼓荡玄风的特定背景和内在动力已不复存在。

从最后的走向来看,魏晋南朝的玄学政治观由实践领域退缩到观念领域,玄学的影响逐步退缩到个体思想与生活领域。北朝后期虽然重新绍续魏晋以来的文化精神,开始尊重个体,但由于门阀势力的局限,玄学的政治主张并没有引起共鸣,其文化上的开创性也就仅限于个人与社会关系层面上。南北双方虽是一退一进,但最后的趋同点都是将魏晋玄学的影响限定在个人思想和生活领域。

六朝玄风的兴起、鼎盛、衰弱、消歇与门阀士族的发展历程相一致,士风主体在精神领域、社会地位上的变化必然影响到士风的变化。门阀制度的建立和士族特权的取得,使士大夫人格的独立性、文化垄断及社会权威,都达到前所未有的高度,玄风近三百年的流行即基于此。尽管玄学在政治上的实践不太成功,其政治构想也在隋唐以后被官方排除,但它在个人精神领域是成功的,尊重个体性情、开拓内在精神空间,培养了独立人格。这便是那个时代留给后世最有价值的遗产。

THE END

原标题:《六朝名士,何以身处庙堂又心在山林?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司