- +1

汪曾祺|我的目的就是要使人觉得:活着多好呀!

汪曾祺的文字一向有疗愈的作用,不用华美词藻,只以一种最为简朴的方式将他的“慢煮生活”娓娓道来。像温水煮汤,温度慢慢升上去,逐渐煮沸,然后保持恒有的温度。

今天推荐的书是汪曾祺的文集《肉食者不鄙》。在万物中寄托深情,在烟火气里升腾出诗意,在苦难的人间寻到乐趣。如他所说:

“我写这些文章的目的也就是使人觉得:活着多好呀!”

“肉食者鄙”出自《左传·庄公十年》,原句为“肉食者鄙,未能远谋”,此意为居高位、享厚禄者目光短浅,不能长远谋划,实为阶级差异下的文化偏见。而汪曾祺的“肉食者不鄙”,可以说针对的是肉食者,“鄙”则可以说是粗浅、鄙俗等等。“人莫不饮食也,鲜能知味也”,若有肉食者饮食而知其味,尚且难得,又谈何“鄙”?

汪曾祺恰恰就是能知其味的肉食者。他写食物,又不单单是写食物,他写的是食物的原生态,写的是食物的烹饪法则,写的是食物的滋味,写的是食物的地域性,写的是食物承载的往事与时代,写的是食物背后的生活方式、人生境界,更是与食物粘连的人物、人性、人情。

01

诗意地栖居

在这个加速时代,我们疲于奔命,我们太过浮躁。我们好像总是习惯于快节奏、习惯于寻找意义。我们追求“性时比”,用极具效率的快餐果腹、看影视剧的第一件事就是按下倍速播放键。比起几个小时的电影,我们更乐于刷短视频,“短视频五秒定律”总结了我们仅存的耐心,演绎“速度与激情”的短剧更是爆火,飞速发展的关系、歇斯底里的爽文模式抓住观众的眼球,这样的短剧作为快消品获得了市场的青睐。点开一篇文章,我们总是急于寻找文字的意义,期待找到那些有共鸣的哲理性“金句”,好像找到了意义也就不枉费这些时间。

近年来,我们似乎意识到了在高速运转的社会中,上了发条的我们是异化的。

我们常常焦虑、疲惫、倦怠、歇斯底里,内卷、内耗不知不觉成为这个时代的词条。疫情时代,我们更是被围困的、被规训的,于是“精神状态”成为我们调侃的对象,发疯文学、“已读乱回”成为我们对抗、自卫的武器。后疫情时代,City Walk、“公园20分钟效应”成为了我们自我疗愈的路径,《去有风的地方》《我的阿勒泰》一经播出便颇受关注,是我们向往的生活写照。

可见,我们并非不向往慢生活。

荷尔德林说:“生命充满了劳绩,但还要诗意地栖居在这块土地上。”我们向自然复归,向往和追求慢速生活,便是对“诗意”二字的重拾。

翻开汪老的书,如果你迫切地想要寻找什么意义与价值,那怕是极困难的。汪老总是不讲那么多“金句”,反而通篇都是鱼肉、果蔬、草木和他平凡的小日子,白开水一般淡淡的,细品才能知晓其中滋味。他的文字简洁、淳朴,而浓厚的诗意与人间感充盈其中,“诗意地栖居”恰恰是他的写照。

人说世间“三大慢”:等人、钓鱼、坐牛车。这种车实在太原始了,车轱辘是两个木头饼子,本地人就叫它“二饼子车”。真叫一个慢。好在我没有什么急事,就躺着看看蓝天;看看平如案板一样的大地——这真是“大地”,大得无边无沿。

读这一段,有一种身心舒展的愉快。车马慢的时代早已过去,汽车、火车、动车,我们一直在提速,步履匆匆。然而,生活的诗意往往在“慢”里。只有慢下来,我们才会有张望的机会、有感受的可能。也许很多时候,很多人坐上牛车,才能以牛车的“慢”为借口,躺下仔细看看蓝天和大地。

但生活的诗意也可以在烟火气里提炼。吃粉盐豆,喝百花酒或是白开水,读李清照、辛弃疾词;吃泥蚶,饮热黄酒;养养花、养养鱼;一早掐两丛马铃薯的花、两把叶子当模特,一笔一笔地对着画,等到马铃薯成熟就画薯块,画完了就把薯块烤熟了吃掉……又或者是逛逛菜市场:

到了一个新地方,有人爱逛百货公司,有人爱逛书店,我宁可去逛逛菜市。看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜、碧绿的黄瓜、通红的辣椒,热热闹闹、挨挨挤挤,让人感到一种生之乐趣。

想起去年和朋友一同旅行,她突然说起想去当地的菜市场逛逛,我原本有些不解,旅行在我的认知里只是一座城市的过客迅速地走过那些标志性景点、吃过那些标志性食物,菜市场作为一个极为生活化的场域,和游客总有些不相容感。不解地跟着去了,才发觉她是真正的“生活家”。本土的吃食与调料、混杂着方言的叫卖声、空气里海鲜的腥味,人间感、生活气与地方特色在此齐聚一堂,让人强烈地感觉到“活着”。

在书中,汪老提及四川人的生活态度——“安逸”,认为这是四川文化的精髓:“四川人活得从容不迫,潇潇洒洒,泡泡茶馆,摆摆龙门阵,但求心之所安,便是无上福气”。这种“诗意地栖居”恰恰是一种难得的人生境界。

日子无需复杂,最是清简的最是真挚、有闲趣。优游自在,乐得清闲。

02

“情”与“物”的粘合

汪老师从沈从文。1949年以后,沈从文被迫搁笔,从文学创作转向物质文化研究。他的物质文化研究关注的是民间的、日常的、生活的杂文物的研究,与其文学创作息息相通,是一种呈现其生命形态的研究,体现出强烈的抒情性,被汪曾祺称为“抒情考古学”。

实际上,汪曾祺的文字表现出了同样的“情”与“物”的粘合。看似了无生机的“物”在他的笔下被赋予了有色有香的生命力,与历史、文化、人情一同入场,且饱含着理趣、烟火气与情意。他“以食凝人凝事”,从饮食纵深挖掘,掘出人对人、对故乡的深情。

在写“葵”时,汪曾祺提及汉乐府《十五从军征》:“舂谷持作饭,采葵持作羹。羹饭一时熟,不知贻阿谁。出门东向望,泪落沾我衣。”颇为动人。人的一生,饭食多是与家人、故乡相关的,家人围坐,热气腾腾,才算是吃饭。而出走半生,少年已老,故人不在,故乡不再,即使做了饭,也无人可与之食,孑然一身存于天地间,这是莫大的孤独。

《黄油烙饼》一文便真挚地表达了这种家人的情深。

萧胜一直以来跟着奶奶过日子,奶奶给他做吃的,“小米面饼子,玉米面饼子,萝卜白菜——炒鸡蛋,熬小鱼”。后来办食堂,在食堂里打饭吃,但之后食堂的食物越发少了,奶奶的身体也越发差了。爸爸回家看奶奶,带回两瓶黄油,奶奶一直留着,不舍得吃。奶奶死后,那两瓶未开封的黄油跟着萧胜一起和爸爸走了。后来,萧胜的妈取出一瓶奶奶不舍得用的黄油给萧胜烙了两张黄油烙饼,“萧胜吃了两口,真好吃。他忽然咧开嘴痛哭起来,高叫了一声:‘奶奶!’”

饥饿年代,食物是人们生存的基础,寄托着人们生的希望,也承载着老一辈人朴实的爱。

奶奶的节俭是即使在艰难时局下,也甘愿把最好的食物留给儿孙。奶奶走后,“干部”大鱼大肉,能吃黄油烙饼,而“社员”顿顿红高粱饼子。萧胜吃到了用奶奶留下的黄油做的黄油烙饼,奶奶的爱意融化在黄油烙饼的甜味里,让萧胜一下子想起了奶奶。时局之艰,生活的不易与对奶奶的思念一起顺着眼泪流下。

此外,汪老的祖父生活俭省,唯独在喝茶方面颇为考究,尤其爱喝龙井。在他的熏陶下,汪老在外面喝到龙井茶会想起这位喝龙井极为考究的祖父。过去巴金先生请汪曾祺他们喝功夫茶,一转眼几十年,曾经一同喝茶的人不在了,巴老也病了,“大概没有喝一次功夫茶的兴致了。那套紫砂茶具大概也不在了。”从前,沈从文先生常常在宿舍对面的米线店吃米线,和巴金、和汪曾祺,于是他们在追忆沈从文先生时总是想起那间米线店,以及那碗米线……

以物寄情、睹物思人,是千百年来人们抹不去的情愫。

汪老一生走南闯北,杭州的西湖醋鱼、昆明过桥米线和汽锅鸡、四川的水煮牛肉等等,也吃遍了大江南北。但说到食物,汪老总还是要说到他的家乡。高邮的炒米和焦屑、鸭蛋、野菜、端午的“十二红”、咸菜茨菇汤……如数家珍。

我走的地方不少,所食鸭蛋多矣,但和我家乡的完全不能相比!曾经沧海难为水,他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。

《端午的鸭蛋》从高邮的端午起笔,说高邮的端午午饭要吃“十二红”,里面必定有咸鸭蛋。高邮咸蛋质细而油多,平常的吃法是敲破“空头”用筷子挖着吃,筷子一扎下去红油就冒出来了。在汪老的描述下,高邮的咸鸭蛋如此醉人,他更是引了袁枚的《随园食单》,并且“与有荣焉”,强烈的自豪感以及对家乡浓厚的爱意藏在字里行间。

“情以物兴,物以情观”,汪老诠释了“情”与“物”的辩证粘合,在食物中藏匿深情。

03

我写这些文章的目的也就是使人觉得:活着多好呀!

蔬菜的命运,也和世间一切事物一样,有其兴盛和衰微,提起来也可叫人生一点感慨。

在我看来,汪老和苏轼拥有同样的精神内核。

苏轼的一生,入狱、多次贬谪,多有搓磨,却高喊:“竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生”。他始终淡然处之,无论何时何地,始终一心为民,又不自怨自艾、妄自菲薄,反而与美食相伴、纵情山水、肆意洒脱。

汪曾祺曾被指为右派,下放到张家口的农业研究所,而他却始终乐观豁达。

被派到沽源的马铃薯研究站,沽源原来是一个军台,古代官员犯了罪,皇上就会命其“发往军台效力”。而那时汪老被扣上右派的帽子去此地劳改,他却说:“想想也怪有意思”,非但不气不恼,反而享受于这片陌生土地的风物。他看城墙、杨树、波斯菊、坐牛车、对着马铃薯画画,他说:“我在这里的日子真是逍遥自在至极”。

除此下放劳改以外,躲避空袭也是汪老当时的日常,但他却能在枪林弹雨的苦难间找到另一番趣味。

那二年日本飞机三天两头来轰炸,一有警报,联大同学大都“跑警报”,从新校舍北门出去,到野地里待着,各干各的事,晒太阳、整理笔记、谈恋爱……直到‘解除警报’拉响,才拍拍身上的草末,悠悠闲闲地往回走。

汪老将面对恐怖空袭的人们喜剧性地写出来,带有黑色幽默的色彩。在警报面前,人们不是如临大敌、不是四处逃窜,而是到野地里各干各的事,然后悠悠闲闲地往回走。像是一个异化扭曲的世界,人们已经麻木、机械了。可见空袭之频繁,大家甚至早已习以为常。

在《炸弹与冰糖莲子》一文中,汪老重点写了郑智绵这一个人物,他最大的特点就是“不跑警报”。

大家都去“跑警报”的时候,炉子的火口没有人来使用,他就趁机留下来煮冰糖莲子。他波澜不惊,甚至炸弹在他身边炸开一个坑,他也不动声色地搅他的冰糖莲子,“到他吃完了莲子,洗了漱口缸,才到弹坑旁边看了看,捡起一个弹片(弹片还烫手),骂了一声:‘丢那妈!’”

汪老似乎是在通过这种“要吃不要命”的人设告诉我们,性命之忧有何凝重,及时行乐才最是重要。那个年代,在无数次的“性命之忧”面前,是战战兢兢、民不聊生,还是好好过自己的这一生?忧虑、焦虑的情绪只是无用的积郁,就这么活着多好呀。

活着多好呀。我写这些文章的目的也就是使人觉得:活着多好呀!

文字丨安之,引文部分选自《肉食者不鄙:汪曾祺谈吃大全》,汪曾祺 著,中信出版社|楚尘文化,2018-07

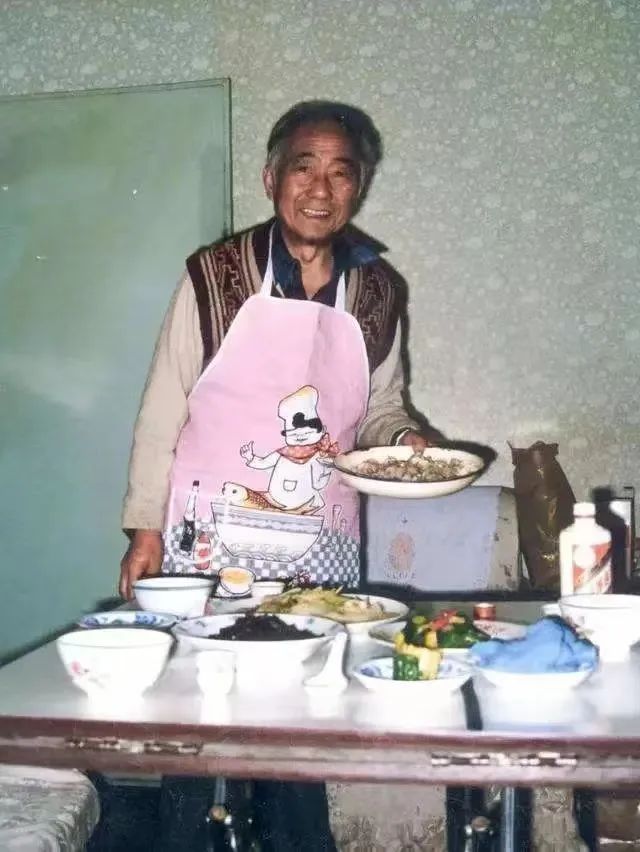

图片丨选自电影《饮食男女》(1994)《寻访千利休》(2013)、电视剧《我的阿勒泰》(2024)剧照

编辑丨安之

原标题:《汪曾祺|我的目的就是要使人觉得:活着多好呀!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司