- 56

- +1251

“推拿师傅”背后:视障者生活况味体悟报告丨镜相

封面图源:娄烨电影《推拿》

【编者按】

2024年5月19日是第34个全国助残日。这是一份对17位视障者生活况味的体悟报告,在采访了17位视障人士后,一个沉默的真相呼之欲出:失明,不仅仅意味着生理的丧失,还意味着作为一个“人”的种种可能性的被剥夺。在“残障”这一社会群体的标签之下,是汹涌的个体经验的无数次叠加:那些慌张的时辰,那些不为人知的澎湃与狂喜,那些被漠视的愤慨,或是受挫的激情......在无数个面目模糊的“推拿师傅”的背后,渴求自由、追逐所爱的心灵闪烁着,而看不见这些鲜活的个性、迫切的需求,是否是另一种更普遍的失明症候呢?

作者丨黄旭东

编辑丨柳逸

镜相栏目首发独家非虚构作品,如需转载,请至“湃客工坊”微信后台联系

出局:离开推拿,路在何方?

三十平米的街边小店里,一道帘子隔出两片天地。帘前是人来人往的推拿店,帘后是简陋搭建的小家。这是盲人赵勇成生活了二十多年的地方。

我到店那天,一位步履蹒跚的老人正颤颤巍巍跨出店门。他是推拿店十多年来的老主顾,也是店里最后一位顾客。不久后,赵勇成将拉下小店的卷帘门,和妻子一起回到河南老家。

其实早该关店,54岁的赵勇成算了一笔账,发现近年来干推拿几乎没赚到什么钱。而让他一直留恋这里的,是唠了二十多年嗑的邻里,是每天早上睁开眼有活可做的心安,是觉得有店日子总会越过越好的盼头。

然而,人不能只靠着盼头生存。多年的操劳让赵勇成的身体亮起了红灯,严重的颈椎病日夜折磨着他。为了让罹患尿毒症的亲弟弟活下来,赵勇成在年前把一个肾换给了弟弟。这些年,病痛与皱纹渐渐爬满赵勇成的全身,他发觉自己越来越像店门口那棵老树,躯干徒然立着,内里却被蛀空。在无数个夜晚,他痛得辗转反侧,干起活来也渐渐力不从心。

他和智力障碍的妻子商量后,最终决定关店,下决定的那天,这个平时强忍病痛的男人眼泪哗哗流。他打小就知道盲人谋生的路很窄,失去推拿店,不仅意味着失去了家庭唯一的收入来源,还意味着与过往的人和日子彻底决裂,被抛向一片空白的未来。

推拿店内,受访者供图

同样离开推拿店的还有49岁的廖温娥。在16岁时,廖温娥的双眼病情恶化,彻底失明。她靠着早些年跟老师傅学到的手艺,辗转于不同的城市,作为金牌师傅在推拿店里陆续干了30年。

广州是她的最后一站——近些年,廖温娥发觉自己越来越扛不住了。每天工作15个小时,她发现自己的身体正在被一步步锈蚀。头晕、胸闷、乏力……在几次差点晕厥的经历后,好心的婶子大娘们搀着廖温娥来到了医院。听着医生嘴里吐出“中度高血压”几个字,廖温娥在脑子里飞速捋过了自己的半生。

她惊觉,自己赖以维生的中医推拿重视系统论,讲究“天人合一”、“日出而作,日落而息”。这些思想早已成为她生命的根基,埋在脑海深处。然而现实却把她逼上了一条完全相反的人生道路——为了供养两个孩子,她从小县城来到大城市,走上了燃烧生命换取微薄金钱的不归路。

“我不能因为一时赚这么点钱,就毁坏我以后整个生活。”廖温娥幡然醒悟,和她的思想一起流动的,还有彼时肆虐的病毒。2022年,广州爆发新一轮疫情,面对日渐恶化的健康状况和青黄不接的生意,廖温娥选择了彻底离开。

离开守了将近一辈子的推拿店,应该何去何从?赵勇成和廖温娥不知道。他们只浅浅明白:疾病丛生的晚年风雨飘摇,而笼罩在头顶的伞破烂不堪。

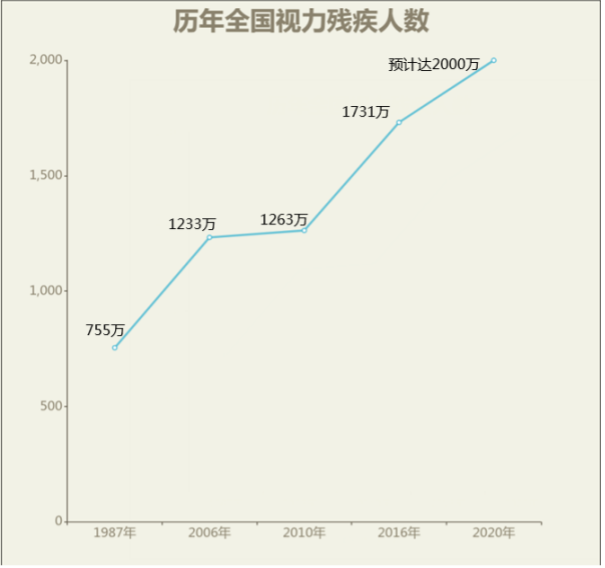

在现代社会中,有多少人面临着这样的晚年?

中国残疾人联合会公开资料

在中国,大多数人连接受教育、正常工作的机会都没有。廖温娥告诉我,自己同村的盲人从小就被铁链锁在暗无天日的杂屋里,前些年悄无声息地死了。

“因为家里嫌弃出了个盲人丢人。”

有幸接受教育的盲人,大多数进入了推拿行业。在我采访的17位盲人中,12位盲人在私人推拿店工作,1位进入了体制内的医院做推拿,只有4位从事着其他工作,电话客服、程序员以及体育事业。

进入推拿行业的盲人,像入局的棋子。在生理与社会的双重限制下,摆在他们面前是看得见尽头的人生之路。入局后,他们察觉到,在主流人群的印象中,盲人似乎除了推拿,别无长处;他们也发现,自己与他人间的差异逐渐被湮灭,“盲人”成为覆盖个体特质的社会标签。

但是,困在几十平米的推拿店中度过一生,真的是人生的最优选项吗?很多人还没想明白,就发现摆在面前的唯一一条赛道也逐渐拥挤,不少盲人在疾病、年龄与竞争的共同作用下出局。而出局之后,那样“幸运”学会推拿的盲人,也不知何去何从。

“我其实一直有个想法,希望让我们盲人上学做工的活路多一点。不然的话,整天就是这样按摩,好多人自己的身体根本顶不下来,后来得很重的病。但要是换一个不怎么劳力,稍微劳心的一些工作,就不至于是这样子。”

在访谈中,廖温娥轻声说出自己的期待,躲在黑暗里的眼睛望向一片虚无。

局外:生活还有电子琴和体育馆

认为前路虚无的赵勇成,谈起音乐时却容光焕发,他答应带我来他弹琴的教堂看看。说到教堂,赵勇成身旁的妻子突然兴奋了起来,用手指向不远处。我顺着她所指的方向看向店外,教堂的尖顶在一片平顶建筑中显得格外突出。从推拿店到教堂有一条小巷,赵勇成在这条小巷走了十多年,早已轻车熟路。他在巷子里轻快穿梭,时而停下来摸摸建筑外墙或电线杆,确认方向。路过一家烧饼店时,他告诉我,闻到烧饼味儿就知道近了,左拐就是教堂。

果然,拐过最后一个墙角,教堂斑驳的外墙尽收眼底。赵勇成领着我来到旁侧的一个小房子,打开门,正中央一架电子琴映入眼帘。这是教会的琴,教会成员常常在这里弹琴合唱。

我见状上前抽开琴凳,扶着赵勇成在电子琴前坐下。他的双手一触摸到琴键,佝偻的身形立马条件反射般挺直。常年劳作使赵勇成的双手笨拙粗大,却丝毫不影响他的琴技。斜斜的阳光透过低矮的窗棂照亮房内,细小的灰尘在暖光里漂浮,只见他的手指在琴键中灵巧地上下翻飞,一串美妙的音符随之流淌开来。

赵勇成弹电子琴,受访者供图

赵勇成弹的是他最爱的曲子《步步高》,这是一首广东民乐,旋律轻快激昂,音浪叠起叠落,象征着前路开阔与积极进取,恰似音乐对于赵勇成的意义。在一些人生的至暗时刻,音乐成为了他自救的稻草。

赵勇成记得,自己第一次接触音乐,是11岁的时候。当时,赵爸爸花6毛钱给失明的他买了一支笛子。由于不能像同龄人一样正常上学,忙于工作的父母也经常不在家,在幼时的模糊与空白中,陪伴着赵勇成的,只有手中的笛子与收音机中的笛音。

于是,年幼的赵勇成每天蹲坐在收音机旁,聆听并模仿远方传来的笛音。他用手指摸索着笛孔,按住又松开,笨拙地寻找正确的音调。在日复一日的热爱与坚持下,赵勇成最终吹出了几首完整的笛曲。

夏日的夜晚,赵勇成喜欢坐在村子里的水渠旁,一面享受迎面吹来的凉风,一面演奏新学的曲子。宛转的笛音随风飘散,水渠边散步的人伴着笛音谈笑风生。有同龄人将赵勇成吹奏笛子的场景写进了作文里,拿到了作文比赛的一等奖。

长大的赵勇成也没有放弃音乐,他在推拿工作的间隙自学了电子琴。

起因是他人的一句话:“有一个人对我说,电子琴你是学不会的,因为这个键太多了,你又看不见。它不像是吹笛子,就几个孔,一个手按一个孔,这个好办”。听了这话的赵勇成当下没有反驳,但他心中有种“不服”的感觉。

“钢琴家如果老看着琴键,怎么看谱子呢?如果钢琴家不看琴键也能弹,我为什么不能学会呢?”

不服输的赵勇成拿出积蓄买了一架二手的电子琴。他凭着小时候的“笨”办法,边听他人演奏的录音边自学。那段时间,即使在推拿店里,只有一有闲暇时刻,赵勇成就会把桌子当成电子琴进行指法练习。

琢磨冥想了好一阵后,赵勇成才发现自己与他人演奏的不同——他每只手指只能全程控制一个琴键,而他人“一个手顶两个手用”,甚至可以一只手伴奏。为了走出误区,赵勇成厚着脸皮一次又一次地向他人请教。而在他人握着自己的手“跳键”“跨键”的瞬间,赵勇成恍然大悟,觉得心里一亮,仿佛捅破了窗户纸。在走出盲练的误区后,赵勇成凭着热爱苦练,琴技在圈子里小有名气。

“在某些人的心里,盲人不仅眼睛看不见,好像智力也有问题。他们觉得你又没接受过教育,有什么思想?遇到这种对待,我会非常生气……实际上,我这不算厉害的,我身边的很多盲人非常有才艺,他们干按摩,也是被逼无奈才走上这个道路的。”谈到被区别对待的经历,赵勇成有些愤懑。

同样愤懑的还有张振。作为盲人运动员,张振这些年也经历过不少偏见与歧视。

“总有人说练体育的人大脑贫乏,四肢发达,其实我挺反对这个观点的。不管做什么行业,哪怕你去拾荒,也是用脑去捡,你得分析什么时间段能捡,在哪儿能才能捡着宝?只靠蛮力去捡,我觉得不现实。不管是干什么,肯定要勤思考,才能有自己独到的东西。”

2008年,24岁的张振迎来了人生的高光时刻,他在北京残奥会田径比赛中获得了两枚金牌。在成为奥运冠军之后,张振尝试跨界做主持人、做金融、做公益……他的人生从不设限。这一切的源头,是15岁那年的盛夏。

张振(左5)获得2008年残奥会金牌,受访者供图

那一年,张振的爸爸被检查出眼疾,妈妈在下岗潮中失去了工作,年幼的张振在盲校中被霸凌,整个家庭陷入低谷。这时,一位练体育的学长拿着补贴在张振面前炫耀,这让张振萌生了走体育道路的想法。

“当时我想上大学,家里拿不出学费。看到高年级的跑步拿了钱,我感觉我应该比他跑得快,所以我说那干脆我也跑一下吧。一方面收入可以补贴一下家用,一方面我自己去练习,也可以躲着那些欺负我的人。”

凭借残余的视力,张振独自在操场苦练了三年。1999年,在辽宁省运会的选拔赛中,张振成功入选沈阳市队。残障运动员不像普通运动员一样会进行全年连贯的训练,而是在大型赛事前的半年或几个月内组织突击训练。张振觉得,要超越其他人,这样的训练强度远远不够。即使没有大型赛事,他每天也坚持跑10-20公里。而在突击训练期间,队伍统一训练10-20公里时,张振每天还会自己加练10公里。

由于视力逐渐恶化,在独自跑步时,张振经常因为看不清而撞上路上的障碍物。球门、跨栏、自行车、小轿车、清洁车……随着训练难度的加大,张振撞上的东西越来越五花八门,身上受的伤也越来越多。他记得自己曾撞得小腿骨裂,也曾因为头撞上清洁车的铁锹而晕倒在路边,身上青一块紫一块更是家常便饭。

付出超于常人的努力后,张振最终取得了卓越的成就。在一步一步向上走的过程中,张振从最初为了金钱而跑,到为了荣誉而跑,最后到为了热爱而跑,跑步逐渐成为他生命中不可或缺的一部分。

在推拿“棋局”之外,盲人们不再是面目模糊的“推拿师傅”。一张张鲜活的面孔逐渐清晰,个体间的差异也逐渐显现。

对于残奥会冠军张振来说,绿洲是一座座正在兴建的体育馆。

张振注意到,许多残障运动员在退役后难以找到工作。从光环围绕的赛场步入困顿的现实,如同从阳光下的平坦大道走向悬崖上的独木桥。退役的残障运动员们难以跟上社会的步伐,往往在交接之处坠入人生的深渊。

张振想做那个为残障运动员们托底的人。2022年,他成立了自己的体育公司,计划帮助退役残障运动员们往两个方向再就业:一是进入校园负责体育培训课程,二是担任体育馆训练讲解员。提及未来规划,张振兴致勃勃,失明的眸子迸发出光彩。

他还打算为更多残障者们找到“绿洲”。近年来,随着健全人推拿店的逐渐增多,不善于借用流量与科技扩展客源的盲人推拿店开始处于弱势,生存空间正在不断被压缩。张振想创办与体育馆业务挂钩的运动康复机构。他的初步计划是,对盲人推拿师傅进行运动康复与理疗方面的专业培训,打造标准化的盲人按摩品牌。

经历勇夺金牌的辉煌时刻与东山再起的艰难谋生,已经39岁的张振格外乐观,他看透了大起大落的人生,也找到了自己想要奋斗的道路。

解困:不需要“中介”的正常生活,很难吗?

然而,想要破局的张振还是被拦在了校门之外。

在构想未来事业时,张振想过会遭遇重重困难。但他没想到的是,从决定创业的那一刻起就已举步维艰。

张振夺冠的那届北京残奥会距今已有16年,他身上奥运冠军的光环逐渐散去。加上多年未回家乡,张振在家乡的人情关系也早已生疏。近年来,他厚着脸皮毛遂自荐,吃了不知多少闭门羹。

“你费了很大心思,想了一套说辞,做了一番功课,写了很多文案。但联系上人家,人家干脆就不爱搭理你。就是说你很棒啊,你很厉害,好好好,这个我们得研究一下,我也决定不了,过两天等我消息吧。”

投递出去的合作意愿石沉大海,张振费了很大的力气,才终于联系上几所学校。但刚上几堂免费试听课,就被学生家长投诉了。

“一些家长投诉,整个瘸子瞎子给我们孩子上课,你这什么玩意儿啊?你们怎么的请不起人了,我交学费交啥了?我们的教练也特别委屈,自己全身心付出了一天之后,换来这样的结果。”

冰冷的现实刺痛了张振和伙伴们的心。

不得不承认,在采访前,我个人也对残障群体存在着误解与偏见。然而,随着接触的盲人伙伴越来越多,我心中的误解逐渐消弭,并被鲜活个体所涌现的生命力深深打动——走上《最强大脑》的艾晓娃、喜欢拍写真的“三坑少女”林虹(三坑指汉服、JK制服与洛丽塔服装)、创办视障旅游组织的何雄与首安、开设播客的周迪、热爱跑步的张成……这些没有在文中展开描绘的盲人朋友们,他们失去了双眼,但并未失去对生活的热爱和继续生活的勇气。他们不是苦行僧,也并非为谁而活的励志者,他们和你我一样,是为自己而活的普通人。

“三坑少女”林虹的写真照片,图中小提琴为道具,受访者供图

那么,视障群体现在的生活状况如何,又有着哪些亟待解决的困难呢?

接受采访的17位盲人朋友表示,在使用无障碍读屏软件辅助的情况下,他们已经能够比较顺畅地使用智能手机。

而他们使用电子产品时的困难集中于信息中的错字与图片验证码方面。由于看不见,盲人难以区分相同读音但不同含义的词语,错字情况时有发生。而在面临图片验证码,尤其是滑块验证码时,几乎所有盲人都表示无能为力。

廖温娥常常因为滑块验证码而苦恼。“下了一个新的软件、登网站、看信息啊什么的,就会有这种验证。”手机和电脑上安装的语音辅助软件并不能帮助盲人们识别图形验证,遇上这种情况时,他们只能求助于他人。而当身边没有“明眼人”时,廖温娥会尝试自己摸索。她常常把辅助语音软件关闭,进入一个无声的纯白世界,自己慢慢地、耐心地划,有时五分钟,有时半小时,“蒙对”的时候,她总会长呼一口气。

难以通过的滑块验证码,受访者供图

除了电子产品的使用,视障群体在生活中仍会遇到许多困难。在日常出行方面,视障群体的困境主要集中于盲道占用、医院看病、携带导盲犬乘坐交通工具以及进入就餐空间等方面。

董明告诉我,自己所在医院的电梯按钮上会有盲文标志,但自己在外出时却发现许多电梯并没有盲文。遇到上述情况时,他只能求助于身边的健全人。这些普通人难以注意到的细节,却是盲人们在模糊世界中出行时能够抓住的救命稻草。

电梯上的盲文,作者供图

独自去医院看病,也是盲人们目前面临的一大困境。大多数盲人会通过请亲近的“明眼人”陪同、申请公益陪诊员或花钱请陪诊员等方法来解决独自出行的问题。

但柯程却从不这样做,他在15岁时失去了视力,如今在一家信息通信公司进行无障碍软件的开发工作。无论是坐火车、高铁还是去医院,柯程都会尽量制造与对方直接联系与接触的机会——他想与社会进行彻底的融合。

“盲人如果一直通过第三方来和医院、车站等公共服务机构接触,其实很多隐性的问题不能得到解决。服务方并没有意识到盲人的需求,也没有得到进步。这样的话,在我们遇到突发情况,无法提前约好陪同人员时,就会有很大的安全隐患。如果在日常生活中我们自己就有独自出行的经历,遇到突发情况也会有更丰富的经验。”

第三方的介入“治标不治本”,柯程选择将自己的需求暴露在大众的眼光之下。他告诉我,自己近年来持续接触的医院等公共服务机构,最近的确有了不小的改善。

盲人们在生活中的不便还有很多。从家庭和盲校中走出来的他们,正像蹒跚学步的婴儿。为多数人便利所设置的“正常”的世界,常常打消他们鼓起的勇气,逼回他们迈出的脚,让他们万念俱灰地回到最初的摇篮。

在采访了17位视障人士后,一个“沉默的真相”呼之欲出:失明,不仅仅意味着生理上视力的丧失,还意味着社会权利的剥夺。

我们常常觉得日常生活中看不见盲人,而这种看不见,不仅仅是视觉上的“罕见”,心理上的忽视或许才是真正的原因。失明的同胞们,占据这个社会的2%;而看不见失明同胞的人,占据这个社会的98%,这是否可以算是遍布整个社会的另一种失明症呢?

客观来说,盲人与健全人之间只存在生理上的差异,其他的区隔与屏障大多由社会建构而成。主流社会似乎遗忘了需要多样化发展的盲人们,仿佛失去了双眼就失去了所有可能。在无数个推拿店中,在面目模糊的“推拿师傅”背后,渴求自由的心灵闪烁着。而这些,正是当代社会的“盲区”。

残障并不是一个特定群体的社会标签,而是个体的普遍经验。

在经历失明初期的迷茫后,盲人生活的重心并不会围绕着视觉缺陷而展开。上学、工作、成家、生子——他们的生活同你我一样,是涓涓细流的日常。虽然实现这日常需要花费数倍于健全人的精力,但他们仍努力奔忙着,构建起生活的意义之网。

而生活的意义,或许正潜藏于日常中。就像张振说过,他小时候的梦想是当宇航员。

“我那时候常常想,如果我以后当宇航员,等我退伍的那天,我要在航天器里放一把榔头,如果飞到宇宙边上,我就把驾驶舱凿开,看看外面是啥。我小时候一直有这么个理想,但是大人告诉我,别瞎想,后来就给我送盲校去了。”

张振没能实现当航天员的梦想,但他正在为更多的残障者们兴建绿洲,这是他生活的意义。而对于芸芸众生来说,生活的意义或许潜藏于更微小的瞬间中。正如盲人廖温娥所展示的,在她独自居住的房间里,有一簇盛放的金灿灿的菊花。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- “远亲不如近邻”

- 央行最新例会:择机降准降息

- 金正恩会见绍伊古重申对俄支持

- 尚德机构:2024年净利润3.4亿元,同比减少46.6%

- 胡塞武装称袭击以色列本·古里安机场及美航母多艘护航军舰

- 一位知名华裔男演员,主演电影《旺角黑夜》等,最近因为推出英语网课而爆火

- 《诗经》中,“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人”的下一句是

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司