- +1

锐评 | 张宜禾:从《南国再见,南国》看九十年代台湾的“乡愁”症候

从《南国再见,南国》看九十年代台湾的“乡愁”症候

作者:张宜禾

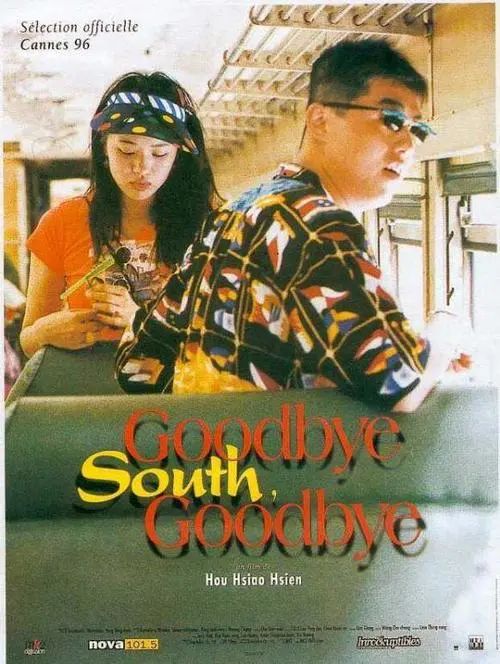

《南国再见,南国》电影海报(图片来自互联网)

侯孝贤1996年的作品《南国再见,南国》常被称为他的转型之作,在早期的乡土情结、中期的历史关切后,侯孝贤在这部作品中将关注点转向九十年代最为当下的青年人的生存境遇,通过高哥、扁头和小麻花三个挣扎在台北底层帮派的小人物在都市与乡村间的往返经历,以近乎纪录片式的电影语言表现了处于现代化洪流中边缘群体迷惘躁动的生命体验。高哥继承了父亲回大陆开餐馆的梦想,为了更好的生活带着扁头和小麻花在台北的黑道里做事,三人在黑道之外各有营生,但不断受困于混乱的人际关系、奔波于帮派和乡村老家的的各种琐事之中。作为主人公的高哥顾家、讲情义、有理想,但最终事业无成,殒命于从乡下回台北的路程中。

这部影片没有依托完整的文本故事,而是尝试从角色的情绪及互动中捕捉个体所散发的具有时代特征的社会状态,也在对三位主人公行迹的追索中展现了对“城市-中心,乡村-边缘”关系的瓦解与新型权力关系的建立、转化中台湾本位的乡愁经验、以及作为九十年代时代性症候的个体困境等问题的深刻关切。

1

现代化的阴影中:边缘暴力,地下规则

侯孝贤的许多作品中都有对台湾日常经济活动的呈现,《风柜来的人》中可以看见的高雄特别经济出口区,《恋恋风尘》中有以印刷厂为代表的小本生意,其他电影中也反复出现人物从乡村进入台湾经济核心城市的生活轨迹;而《南国再见,南国》更像一部跨越了台湾不同经济地域的公路电影,从另一个角度提供了更加完整地看待台湾经济运转方式的视野,更重要的是,这部影片通过对高哥的黑道经验、扁头返乡收钱两条线索的追踪,道出了九十年代台湾许多经济活动中的“麻烦本质”[1],即利益往来往往讲究人情关系而非契约。

扁头希望讨回家里卖地属于自己的分成,结果和自己的叔叔为此起了冲突、最后被在本地当警察的堂哥逮捕。影片最后,各方汇聚在KTV中准备了结此事,虽然有警察在场,但整个程序显然是司法体系之外的,随后达成的协定也不受法律支配,反而由于扁头和对方的亲缘关系显得整件冲突更象是家务事。回到乡村,主人公们遭遇到的是一个由黑社会、政客、警察等多种势力勾结形成的混杂网络,这不仅是世纪末台湾南部乡镇世俗化样貌的剪影,也暗示着在城市空间以外的经济活动中广泛存在的对法律的僭越和无视,以及乡村社会中一种新的权力链条的生成:以“人情”为本的政治和金钱交易取代了家庭和血缘的原始连结,也彻底凌驾于象征现代性的法理之上。

除了钱权交易外,非法枪支问题所代表的暴力也是对这一失调的社会关系的反射。在扁头回乡讨钱的事件中,主人公因为没有能力对抗本地亲族与政法机关相勾连的势力而不得不求助于高哥此前混迹的黑道组织,希望通过枪械夺回自己的话语权;相似的行为逻辑其实在影片最初就已有展现,高哥的心愿一直是去大陆经商,却也为了获得更好的机会、赚更多本钱而加入了黑道。当法律之外的暴力成为普通人生存的必须手段时,其实正反映了最基础的社会保障机能的丧失,由此也可以看出现代化不均等的发展在城市和乡村中极端的体现,当一种全新的生活范式在城市中被建立起来的同时,由此导致的原有社会系统的震动、多方势力的变化也剥夺了乡村传统的秩序性;在扁头的例子里这种对比更加清晰,政府为了建厂征收乡村土地,但最后收益往往被当地的势力团伙收割,像扁头这样处于边缘的个体的权力在现代化/城市化催生的土地分配过程中经由法外暴力的手段被挤压、侵害。

现代性的经济发展规律往往先验地认定城市为中心,乡村为边缘,由此个体的生活轨迹只会在单一中心的平面上运行,而《南国再见,南国》却揭示了乡村内含的中心及其独特的生态,以及在实际两重的中心下真正的边缘群体的生活境况。无论高哥、扁头还是小麻花,他们表面上混迹于底层的黑道组织,但其实并不属于某个稳定的帮派,大部分的时间还是要另谋出路,经商、投资甚至务农;他们蜗居在台北,但并不被这座城市正规的体系所接纳,只能尝试通过组织性的连结争取自己的生存空间,而扁头的案例也证实了他们并没有可以退居的乡村,土地的失去意味着旧有身份和家园的完全丧失,而任何对于弥合这种断裂的尝试最终都会被乡村已经重置的权力链条和正当化的暴力所阻断。

影片的主人公代表的正是这样一个无家可归的群体,他们是被排除在现代化的城市与自成一统的乡村两个体系之外的真正的边缘人。在一定程度上,这种于两个中心间奔波游走、尝试融入栖身的经验具有一定的对抗性,但基于影片本身,这种对抗最终也是徒劳,更多的还是终其一生无所归依的漂泊感,以及对于现代都市所象征的成功的不断渴求,和对已经消逝的乡镇生活方式的怀恋与乡愁。

2

再写乡愁:转化中的空间与经验

以怀旧恋乡为母题的“乡愁电影”在台湾电影工业的发展中逐渐成为一种类型叙事,在台湾新电影运动开始后,这类题材的影视作品表现出以个人记忆与经验为核心叙事的特点,其中侯孝贤参与制作的作品就包括极具代表性的《小毕的故事》(1983)和《童年往事》(1985)。然而无论是眷村少年的成长故事,还是阿婆对返乡的恳切期待,八十年代的电影在讲述乡愁时大多还是依托对离散经验的描写,以及作为故乡具体所指的大陆的在场性。在《南国再见,南国》中依然可见老一辈对回乡的殷切希望(高哥的父亲最大的心愿是回上海开餐厅),但大陆在这份怀乡叙事中扮演的角色已经发生了显著的变化;如果要将《南国再见,南国》归类为乡愁电影,首先需要明确这部影片所处理的乡愁其载体与物件都已经在八十年代的基础类型之上有了进一步,更具时代特色的发展。

侯孝贤曾在访谈中提到,“那时大陆充满机会,像冒险家的乐园,磁吸一堆人往那边去;但台湾又是我们根壤,所以才会有这种‘再见吧,南国’离不开的,频频回头的,这样一种情绪。”如前所述,老一辈的返乡愿景在高哥这一代被重新解读为实现经济成功所带来的个人能力的证明以及生活的安定,与乡愁的代际跨越同时发生的还有地理场所的迁移,“乡”已由大陆转向台湾本土,代表着一种为了更好的将来就似乎注定要被放弃的本土的生活方式。然而就像本文前一部分提到的,这种生活方式和社会秩序在台湾的现代化进程中其实已然趋于瓦解,个体的迁徙和相应乡愁的产生,更多也是出于被迫与无奈之举。与大陆的经济往来构成了九十年度台湾电影的背景音之一,但这种外部环境对岛屿原有秩序的波动甚或挑战并不仅限于此,影片一开始时便通过高哥与帮派头目的对话道出了经济上行的大环境下个体的窘境,随后高哥的女友阿瑛提及姐姐在美国的生意,希望高哥随她一块去海外另谋出路,也能看出当时濒临瓦解的社会边缘是如何驱使着高哥这样的个体加速离开原本的生活轨迹。

如乡镇势力和非法枪支问题所展露出的边缘人群所面对的现代化的暴力本质类似,侯孝贤在影片中着力捕捉着高哥、扁头和小麻花在城市与乡村间的经验转化,特别是跟随这种转换而来的个体在新时代中的迷茫和困境。文化批评家雷蒙·威廉斯在《多样的城市与多样的乡村》(The Country and The City, 1973)一文中曾经指出,怀旧与恋乡的本质在于现代性,是针对现代性文化中的文化冲突所做出的一种反应;更重要的是,威廉斯认为乡愁的存在是以运动和转化为前提的,“发现自己置身于认为自己应当所处的地方的别处[2]”,这种个体认知和实在社会经验的错位是乡愁产生的重要原因。从这一角度考量,《南国再见,南国》很好地展现了乡愁中内含的动态和“变化中”的特质。影片的叙事几乎完全由主人公在不同场所间的移动推进,开篇既是三人乘火车回到乡下,随后不断有拍摄主人公在行程中的镜头,驾驶摩托车去嘉义,开车返回台北,导演对于人物行动过程的如实呈现也帮助打造了整部影片致力于呈现的“动态感”,角色奔波行进的过程正对应于他们在更广阔的社会背景中不断被驱赶的经验。

这种空间描述的手法在形式上匹配着主人公不断行进的旅程,个体的生命体验也由此被嵌套进空间的转换当中。在影片对于空间转换的呈现中,某些时刻也传递着对乡村和城市的凝视(高哥视角出发的,透过摩托头盔的绿色护目镜、太阳镜的红色涂层两个明显的主观镜头是很典型的例子),然而并没有提供对任何一个空间浪漫化、或符合传统乡愁特征的解读;城市与乡村都不是理想的归属之地,家园只能在别处。总结来说,《南国再见,南国》中的乡愁已经完全超越了早期乡愁叙事的范式,而将视线转向对现代化与经济跃进中旧有生活秩序的消弭,以及这种消弭强加于边缘群体之上的被迫的迁徙和转化——不仅是地理意义上的跨越所带来的对原有家园的怀念,更是在社会锚定感的失去和再获得之间的焦躁迷茫和不断回望。

3

何谓南国:文本之外的时代症候

题材是区分《南国再见,南国》与其他剧情片的一个重要因素,从某些方面它具有公路片的特质,情节上又与黑道相关,但却始终不能被归入既定的某个类型,其重心不在特定的背景设置,而更切近于此类设置之下个人生活的具体面向。更进一步,这种题材的模糊性和同期好莱坞及香港的警匪、黑帮片形成了鲜明对比,抛却二者的都市气质和故事模型,侯孝贤的镜头对帮派人物的描摹几乎是纪录片式的。影片组织形式的差异其实也指向人工制造的工业化叙事和有机组织对生命冲动的关注二者间的差异[3],作为诠释后者的影像案例,《南国再见,南国》做到了情感性的关切与电影语言的完美融合,它的动人之处大多存在于文本之外。

在该片编剧朱天文有关侯孝贤作品的文集《最好的时光》中,《南国再见,南国》的剧本仅仅只有三页的篇幅。相比于依托小说改编,或有完整剧本参照的作品,这部影片从情节脉络到最细微的台词、动作的呈现,都取决于导演对三位主角在互动中表现出的原始真实的生命力的把握,以及对角色辐射出的九十年代台湾状态的敏锐捕捉。场景与角色行为呈现方式的选择也作为文本外部的一环辅助着影片对于人物及周遭社会状态的本真表现。区别于划分了视觉重心的选择性“讲述”,不同角色的行动往往在一个静止的长镜头中被集体展现,基本复原了真实生活中同一时间点不同时间展开的样貌,主导着画面的当下的情绪状态也能更完整地传递给观众。

在“展现而非讲述”的电影语言外,这部九十年代中后期的作品也表现出了对贯穿整个时代、个体不同生命阶段的同一症候的精准把握。《南国再见,南国》有时会被影评人拿来和1992年侯孝贤监制的《少年吔,安啦》进行比较,这两部作品在叙事手法、情节设计和主题处理等多方面都有前呼后应之意;二者最主要的差别体现在《少年吔,安啦》聚焦青少年在帮派暴力中的成长的迷惘,而《南国再见,南国》则更侧重成年人世界的躁动,后者也因此更有了续写与反思的意味。沉醉于枪支毒品、向往台北但无法融入都市的小镇少年如果没有成为帮派冲突的牺牲品,那么很大概率也会走上和高哥类似的流离、不断碰壁的人生路径,两部影片所讲述的故事分属同一时代背景下个体生命经历的不同截面,其背后一以贯之的正是世纪末台湾普遍存在的一种精神症候,即自身困境的难以挣脱和在外部环境的不断变动下徒然但不断的被动尝试。

最后回归到影片的题目,诗句般的“南国”在影片内外有多种累积重叠的含义,从相对于台北的南方乡镇自足自洽、但已经消散的过去生活,到相对于大陆的南海岛屿,再到南部象征的潮热、滞塞和于此紧密相连的不见希望但也只能不断尝试突围的人生困境。在这部影片中,南国是乡愁的物件,因此也是生命的稳定确定性(即使不被人们亲自经历,但依然提供这样一种想象的可能)、是以线性时间为前提的现代性在前进过程中力求消抹的那些凡俗、日常的活动[4];而对这样一种家园性意象和经验的告别是缓慢、持续而被动的,任何个人想要拒绝、阻拦它的尝试最终都将成为徒劳:《南国再见,南国》正是时代对个体的拖曳最细致真实的呈现。

【参考文献及注释】

[1][美] 詹姆斯•乌登:《无人是孤岛:侯孝贤的电影世界》,黄文杰译,复旦大学出版社,2014年7月第一版。

[2][英]雷蒙•威廉斯:《乡村与城市》,韩子满、刘戈 、徐珊珊译,商务印书馆,2013年6月第一版。

[3] 关于人工制造与有机组织,参阅亨利·柏格森《创造的进化论》中《生命进化的三大方向:无知、智能和本能》一文(陈圣生译,漓江出版社,2012年10月第一版)。

[4] Michel Maffesoli, The Sociology of Everyday Life (Epistemological Elements), Current Sociology, Volume 37 Issue 1, March 1989.

[5] 亨利·柏格森:《创造的进化论》,陈圣生译,广西:漓江出版社,2012年10月第一版

[6] 基斯·特斯特:《后现代性下的生命与多重时间》,李康译,北京:北京大学出版社, 2010 年 3 月第一版

[7] 朱天文:《最好的时光:侯孝贤电影记录》,山东:山东画报出版社,2006年11月第一版

(感谢北京大学外国语学院21级本科生张宜禾投稿)

新青年电影夜航船

本期编辑 | 孙雁南

图片来源于网络

原标题:《锐评 | 张宜禾:《南国再见,南国》:红色乡村,绿色台北》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司