- +1

玛格丽特·阿特伍德:打破桎梏,走过荆棘之路

阿特伍德的父亲是一位昆虫学家,六个月大的她被放在背包里,开始了长达十年的丛林生活。后来成为她第一任丈夫的吉姆·波尔克说:“她是名副其实的丛林之子。”

作为当下最有世界影响力的加拿大作家之一,阿特伍德出生的那个时代,女孩们却还会因为创作野心而受到打压。但是她却坚信自己要写诗,要成为作家。这一点从未改变,无论是她在“波希米亚使馆”参加文学活动时,在多伦多大学和哈佛大学求学时,还是在一家市场研究公司做小职员时。

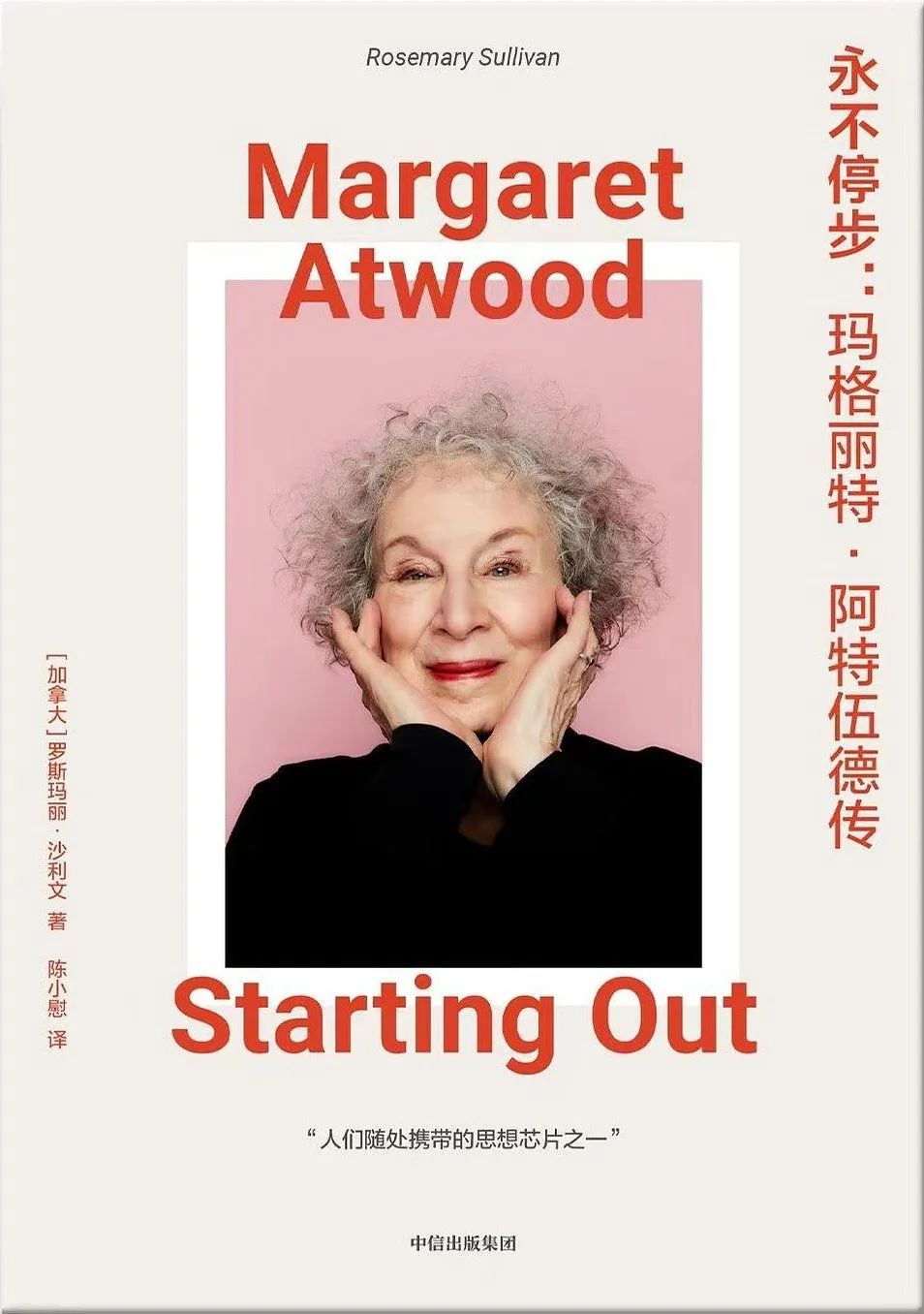

近期引进出版的《永不停步:玛格丽特·阿特伍德传》是对其写作生涯的重要记录,作品全面展现一位女性作家打破桎梏,走过荆棘之路的探险历程。以叙议结合的方式,作家深度剖析了阿特伍德的经历与创作,她在爱情与婚姻方面的洞察,以及她一生的创作重心:女性成长的困境与突破。

节选

波希米亚使馆每周有固定的营业时间,为晚上十点,一直到早上六点,这段时间城里大部分地区已寂静无声。周一晚上为开放夜,没有固定的活动安排;有段时间是找了一位表演老师教大家表演,后来又有了击剑课。周四是文学之夜;周五是民谣之夜;周六则是爵士乐之夜。这里会定期举行社会讽刺剧和即兴喜剧表演。这个俱乐部的长处就在于什么都愿意尝试。让·热内的北美版《女仆》的首演地就在这里,戴维·弗伦奇和戴维·弗里曼写的第一个剧本也在此处上演。不久,许多人都慕名前来,加入了这个俱乐部。

丹尼斯·李记得他在当地报纸上读到关于这个完全不具多伦多特色的俱乐部的报道,于是告诉给阿特伍德。她喊李一同去波希米亚使馆看个究竟。这是她嗅探事物的一个途径。他说:“我想我可不敢贸然前往。”远离那些穿着驼毛大衣和两件套西装的中收入阶级,他们听着爵士乐,欣赏民谣和诗歌。对于21岁的他们来说,波希米亚使馆真是个令人陶醉的去处。波希米亚使馆首次为多伦多作家提供了聚在一起谈论文学的场所。场地不大,让人有一种同处社会边缘共患难的感觉。当时大多数人都写诗。1960年和1961年,加拿大出版的小说数量寥寥无几,用一只手就可以数得过来。那个年代,加拿大似乎无法养活一个职业作家。小说家莫迪凯·里奇勒因为加拿大的文化结构过于单薄而流亡到英国。加拿大真正的创作活动主要集中在诗歌上,因为出版费低廉,人们可以自费出版诗集。

1960年11月,阿特伍德首次在该俱乐部公开朗诵诗歌。记忆中,那次经历是一场可怕的折磨。虽然她在维多利亚学院表演过讽刺剧,从未怯场,但在这里,她感觉自己暴露在众目睽睽之下,“没有可以躲避的地方”。人们不停地走来走去,取咖啡,煮咖啡,聊天。在台上,她感觉手足无措,恶心得想吐。她说:“如果你能在波希米亚使馆挺过来,你就可以在任何地方朗诵。就在你读到(诗中)最伤心之处时,肯定会听到有人冲厕所或开咖啡机的噪声。”多年来,当众朗诵常常给她带来作家特有的噩梦:自己站在台上,打开笔记本,却发现里面全是看不懂的中文。

但是,阿特伍德张口朗诵的那一刻,还是有许多人意识到这是一个不容小觑的人物。他们开始关注:这个戴着角框眼镜、朗诵得如此认真、充满智慧的年轻女性究竟是谁?

在大学校园之外的这样一个环境中,阿特伍德自然会遇到许多人,并在日后与他们成了亲密的朋友,这是一种滋养。那里有老一辈的诗人,如詹姆斯·雷尼、杰伊·麦克弗森、菲莉丝·韦布、阿尔·珀迪和玛格丽特·阿维森,也有年轻诗人,如戴维·唐奈、格温德琳·麦克尤恩和乔·罗森布拉特。女性和男性的数量几乎不相上下。这个圈子很小,似乎任何有才华的人都可以进入。

然而,俱乐部的潜台词却并不那么吸引人。很难对此进行评论,因为没有人完全弄清楚它是如何起作用的。尚无语言能够准确描述这种微妙的破坏力。对女性的态度依然伪善,即便不是刻意为之,也是自相矛盾。所有的宣传仍然坚持创造力属于男性。回想起来,阿特伍德说:“作为一个女人,甚至连艺术界都不给你一个可行的选择。”

所有这一切都模棱两可,莫衷一是。“波希米亚”到底是什么?俱乐部在传单上招揽顾客的广告语是“在令人振奋的颓废氛围中放松。帮助行将倒闭的事业复苏:多伦多的文化,机智的对话,不拘礼节,星际友谊,颠覆常规,等等”。

当然,在经过20世纪50年代的循规蹈矩之后,俱乐部似乎是一种不同寻常的反叛,的确如此。但是,如果一个女人不想让自己成为追星女粉丝的角色,她就必须小心翼翼,努力寻找自己的出路。

俱乐部的绝顶天才米尔顿·阿肯,无疑(即便是无意识之举)有严重的厌女情绪。这位诗人来自爱德华王子岛,后来被称为“人民诗人”。他占据着俱乐部的霸主地位,就好像是俱乐部专门为他开设的一样。阿肯总是大步流星地走进俱乐部,一眼望去就像一幅滑稽漫画——一副伐木工、劳动大众的诗人形象——总是穿着工人常穿的格子衬衫、牛仔裤、跑鞋或胶靴,粗短的手指间夹着一支雪茄。他的脸像一块嶙峋的岩石,由于神经性的抽搐而显得比例失调,似乎只有浓密的眉毛固定不变。他是个特立独行的人,酗酒,玩乐。以他那原始人的勇敢形象著称,如过时的古董一般,但坚韧耐久。倘若哪个晚上正好碰上喝得酩酊大醉的阿肯闯入,俱乐部便必将乱成一团。他培养了自己卓尔不凡的名声。阿特伍德虽然尊重他的才华,但对他咄咄逼人的傲慢态度却不置可否:“他属于那种精力充沛的卡车司机流派。认为‘如果你想成为诗人,你就不能上大学。你得是个卡车司机’。而我会想:‘他以为他在和哪个性别的人说话?’他这句话传达的信息似乎是,你成不了诗人,应该是这个意思。好吧,我当过服务生。当过服务生行吗?我过去会这么想。那时类似的逆向势利思想十分盛行。”

不过,阿肯到底想表示什么?当时来波希米亚使馆的也有一些出色的女诗人。其中,韦布、阿维森、麦克弗森都是令人印象深刻的作家。然而,别人是如何看待她们的呢?阿特伍德还记得与欧文·莱顿的一次晚宴,他在诗人中名声最响。莱顿称玛格丽特·阿维森“一副鬼祟样子”,因为她知道自己正在侵犯男性领地。对阿特伍德来说,莱顿似乎在暗示,不是女人不能写诗,而是她们根本就不该写诗。

莱顿的妻子阿维娃还记得她丈夫和阿特伍德的第一次正面交锋,大约是在1969年。在一个没完没了的聚会上——这种聚会当时很常见。阿维娃记得,当她第一次见到阿特伍德时,简直被她的美貌惊呆了。她穿着一件黑色天鹅绒连衣裙,头发柔顺,皮肤如瓷器般光滑,看起来就像拉斐尔前派作品中的女主角。(阿特伍德一定很是沉迷于对表演服装的热爱。)莱顿一看见她,就感到气不打一处来。他本能地感觉到危险。第一次参加她的诗歌朗诵时,她在台上朗诵,莱顿就特意在观众席上大声读自己写的诗,然后很快睡着,鼾声大作。但阿维娃说,阿特伍德似乎并不受其影响。

莱顿在公开场合和私下判若两人。私下里,他可能很善良,但在公开场合,却极为在乎维护自己的声誉,而阿特伍德的出类拔萃似乎对他构成了威胁。多年后,欧文·莱顿向儿子传授与女性打交道的策略。“你必须先削弱她们的信心,然后再树立其信心,”他解释道,“那样她们才不会离你而去。”“那个时代,要想成为一名艺术家,你必须是个酒鬼和好色之徒。哈罗德·汤,这位在艺术界占据主导地位的先锋画家,就是完美男性艺术家的典范,他的情妇一个住在多伦多海港中心的中心岛,另一个住在多伦多市区。”

要问怎么会这样吗?20世纪60年代初期妇女尚未解放。那些年的解放运动与女性解放毫不搭界。非要说的话,波希米亚的世界是为男人发明的。

在美国,当时的主流声音包括杰克·凯鲁亚克和诺曼·梅勒。他们对叛逆的看法集中在作家的代表性形象上,即酗酒、阳刚的男性形象。阿特伍德开始明白,在这场革命中,女性几乎没有立足之地。回想起来,她会说:“如果你回头去读《姜饼人》或者《在路上》,你会发现全是这些内容。《在路上》里的完美女人是这样的,让她的男人随心所欲地来来去去,离开又回来,还始终保持微笑。这才算是个女人。哪个真正的女人会那样呢?又有哪个女人愿意那样呢?”一直到20世纪80年代,当那个场景中的女性开始写书时,我们才开始看到发生了什么。1990年,杰克·凯鲁亚克《在路上》的主人公原型尼尔·卡萨迪的妻子卡罗琳·卡萨迪终于出版了自己的回忆录《不在路上》,这位女性在波希米亚式的背景下的荒谬地位变得显而易见。卡罗琳本人在遇到尼尔·卡萨迪时曾是一名有抱负的艺术家,但随后变成了“追星女粉丝般的妻子”。她被卡萨迪那波希米亚式的文化极端主义所吸引,成了这种极端主义的受害者。在抚养孩子、照顾家庭的过程中,她失去了自己在艺术方面的机会,而卡萨迪则以原始体验为名,在毒品天堂和多个情妇之间来回穿梭。在这个过程中,两个人都被毁了。

作为年轻女性,阿特伍德希望成为艺术世界的一分子,但男女之间的性别政治仍然是一个核心问题。女性们只能私底下在自己的圈子中探讨这个问题,即便如此,也只是泛泛而谈。用于理解它的语言尚未被探索出来。整个社会当然更不会提供帮助。1960年,加拿大广播公司取消了对西蒙娜·德·波伏瓦的访谈节目,仅因为她赞成离婚并主张男女平等。

在波希米亚使馆,阿特伍德与年轻女诗人格温德琳·麦克尤恩成为挚友。阿特伍德说,对自己和麦克尤恩而言,最困难的事情是在一个本质上属于男性的世界里为女性的创造力寻找空间。困扰她们的问题包括:女人的创造力是什么?为什么没有伟大的女性画家或伟大的女性作家?男性和女性的创造力不同吗?女性具备创造力吗?20世纪60年代漫长而艰辛的对话才刚刚开始。

与此同时,还有一个切身的私人问题。你打算怎么谋生?俱乐部里相对年长的女作家,如菲莉丝·韦布、玛格丽特·阿维森和杰伊·麦克弗森(杰伊·麦克弗森虽然只有29岁,但已经是一位知名诗人),都遵循这样的模式:如果一个女人决定写作,她就必须独自追求自己的艺术。不论是出于什么个人原因,总之,她们没有结婚,没有与人同居,没有孩子。

那时,神话是波希米亚使馆里每个人都痴迷的主题。它源自于罗伯特·格雷夫斯的《白色女神》和诺思洛普·弗莱在多伦多大学演讲的影响。人人都读过莱昂纳德·科恩的《召唤神话的四十四型》(1956)、杰伊·麦克弗森的《船夫》(1957),以及玛格丽特·阿维森的《冬日太阳》(1960)。格温德琳·麦克尤恩正在写《魔术师朱利安》,阿特伍德则在创作《双面冥后》。《白色女神》出版于1946年,格雷夫斯解释说,该作旨在成为“诗学神话语言的历史语法”。他的论点是,诗学神话的语言“古时候流行于地中海和北欧,是一种神奇的语言,与纪念月亮女神或缪斯的流行宗教仪式有关……如今它仍然是真正的诗歌语言”。这是一本革命性的书,因为他是率先突破犹太-基督教和纯粹古典传统的诗人兼评论家之一。他坚持认为,当父系制度被母系制度取代时,诗歌的语言便已经被篡改了。乍一看,这似乎不错。他认为诗学神话来自母系文化。尤其是古典诗人,他们已经背弃了“给他们灵感的月亮女神,她要求男人应该向女人致以精神的敬意”。但很明显,事实上,这是对一种古老厌女情节的精彩阐述。格雷夫斯是这样写的:女神是一个可爱、苗条的女人,鹰钩鼻子,煞白脸孔,花楸浆果一样猩红的嘴唇,金色长发,蓝眼睛美得惊人。她变化无常,顷刻之间会摇身变成母猪、母马、母狗、雌狐狸、母驴、黄鼠狼、蛇、猫头鹰、母狼、母老虎、美人鱼或令人讨厌的母夜叉。有无数的名字和称呼……可以说,检验诗人眼光的标准是他对白色女神和她统治的岛屿的描绘是否准确。当人们创作或朗诵一首真正的诗歌时,为什么会头发竖立,热泪盈眶,喉头紧缩,起鸡皮疙瘩,脊背发凉,是因为真正的诗歌必然是对白色女神或缪斯的祈祷,她是万物之母,代表了恐惧和欲望的古老力量——好比雌蜘蛛或蜂后,她的拥抱即为死亡。……

当作家是女性时,缪斯的实质究竟是什么?阿特伍德和麦克尤恩越来越痴迷于理清这个问题。

选自

《永不停步:玛格丽特·阿特伍德传》

[加]罗斯玛丽·沙利文/著,

陈小慰/译,

中信出版社

新媒体编辑:张滢莹

配图:资料图,青年、中年时期的阿特伍德

原标题:《玛格丽特·阿特伍德:打破桎梏,走过荆棘之路 | 夜读·倾听》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司