- +1

帅乃评《童话、博物学与维多利亚文化》|“科学的文学”还是“在科学的中心呼唤文学”?

《童话、博物学与维多利亚文化》,[法]劳伦斯·塔拉拉赫-维尔马斯著,祝锦杰译,四川人民出版社2024年1月出版,416页,128.00元

一

我观察过不少声称热爱文学艺术的科普从业者,他们视野广博,不但自身专业领域知识颇丰,更涉猎了许多小说、童话等虚构型文学,能写出饱含人文精神乃至具备艺术赏读价值的科普文章。然而,不论读不读浪漫主义和现实主义作品之外的文学,或者是否过于执着某个作家所申明的文学观点,在对待儿童阅读虚构型文学作品这件事上,他们中的相当多数暴露出了成为真正的“文学爱好者”这一远足途中最致命的缺憾,他们认为圣诞老人、仙子故事一类的幻想文学于儿童建立对世界的科学认知不利,到了一定年龄后这些故事就应当逐渐退场,让位于非虚构作品。

就好像一百五十年前《水孩子》的作者查尔斯·金斯莱在他的科普演讲上做的那样(《水孩子》讲述了一个扫烟囱的孤儿落水变成水孩子,在经历了与自然生物的相处陪伴和仙女的指点后成长为一个“新人”重回人间的故事)。查尔斯·金斯莱对想象力赞不绝口,然而仔细观之却也不难发现他召唤想象力是为理性、为以科学实证精神向外探索世界服务的:

青少年时期永远是充满想象力的时期,这是无可辩驳的事实;而所谓的良好教育,必不可叫他们把想象力指向内心,胡思乱想……想象力不可朝内,而应朝外;要让他们接触恰当的事物,使他们好奇,激发他们的敬畏之心,让他们爱上新鲜的事物,爱上发现的乐趣,但又不可令他们头脑发热或者激情澎湃。

这种对待文学的工具利用性态度并不罕见,大多数读者并不知道金斯莱除了写作童话,亦是当时著名的科普作家,而参加各类重要的科学与科普会议、运动,为进化论辩护,则是其生活的重要构成部分,甚至在写作童话《水孩子》的过程中,金斯莱还致信达尔文,与后者探讨生物演化论。为了在“好奇心、发现的乐趣”和“激情澎湃”二者之间找到平衡之道,金斯莱和许多十九世纪中期的英国学者遍寻良着,最后他们将目光投向了博物学,认为这一科学分支“能在很大程度上解决教育的这种困境”。

劳伦斯·塔拉拉赫-维尔马斯的《童话、博物学与维多利亚文化》以丰富翔实的材料为我们呈现了当时包括赫胥黎、达尔文、欧文、丁达尔在内的科学家对待科学与神学的观点、对想象力的态度,以及当时的科普写作对仙子故事幻想文学语言的征用——这是一段光怪陆离的科学与文学交织迷幻、界限不清的书写史。其中我们也能清晰地看到借用了妖精形象完成科普叙事的金斯莱所声称的童话观,即尽管童话故事能激起想象、好奇、敬畏、同情、希望和爱等种种美好的感受,但“童话中的童话(Märchen allen Märchen)”也就是博物学能走得更远,甚至“只要你能一直翻阅这本伟大的自然之书——每个花蕾都是它的文字,每棵大树都是它的书页——那么其他小说和故事就再也不值一读了”。

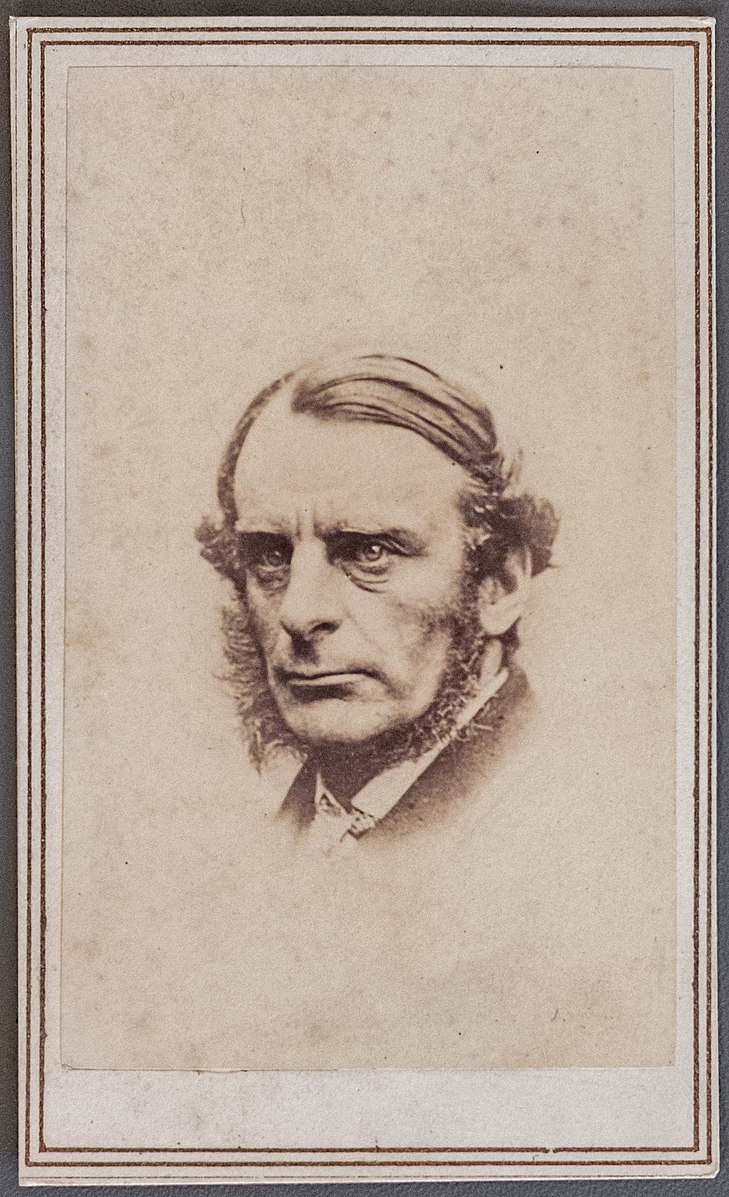

查尔斯·金斯莱像

二

到此为止,科普者金斯莱关于童话、虚构文学和想象能力的表述都并不罕见,毕竟这种功利性的、工具性的文学观跨越国族地深深镌刻在各类“文化学家”和“实干家”的血脉中:中国古代文学批评史上第一部文学专论《典论·论文》中视文章为“不朽盛事”的前提是其为“经国之大业”,且魏文帝所谓“文章”亦非虚构类文学,虚构类文学的品级在现代新文学兴起前都属“末技”;古希腊大哲柏拉图要将诗人逐出理想国;黑格尔将形象的、血肉丰富的艺术“终结”于观念的哲学视为艺术的最高存在形式;就连写下《为诗辩护》的哲人锡德尼也不得不首先从功利角度去护卫文学,文学是“使人着迷的甜蜜,引诱粗犷的头脑来钦佩知识”——哲学思想太过抽象深邃、阳春白雪,于是代表着人类“智慧”珠峰的哲学家在早期需要借助于文学故事引导文化水准低下的民众入门,而一旦后者入港,文学便无足轻重甚至是“大大的有害”了。哲学家、社会学家、历史学家心怀“社会与人类文明导师”之梦,科普者们身上亦不时晃过这样的飞影,至少在以某种大致确定、轮廓清楚之念“改造世界”一事上,他们共享着忠于文学的创作者们所没有的热望。

维尔马斯展示了童话《水孩子》中对当时科学界热点议题的影射,最典型的是1862年英国科学促进会在剑桥举办的会议上欧文和赫胥黎的理论之争,金斯莱塑造了综合这二者理念的、自相矛盾的“全泡酒(里做标本的)教授”形象,并借“河马体”这一生创词嘲讽了科学界围绕“海马体”展开的人类文明何以独特的解说大战。显然,从下面这段充满讥讽的文字来看,金斯莱并不站在科学唯物主义一边:

你可能认为在人类和猩猩之间存在着其他更主要的区别,比如人类会说话、会制造机器、懂得是非对错、会做祷告,诸如此类的细节。但是我亲爱的小读者,那只不过是一个小孩子一厢情愿的想法罢了。唯一具有说服力的就是大脑结构测试。如果大脑里有河马体,就不是猩猩,哪怕你有四只手,没有脚,比所有种类的猩猩都蠢。然而,只要在一只猩猩的大脑里发现了河马体,那就只能说明你的祖先也是一只猩猩。不,我亲爱的小读者,要永远记住一点,你和猩猩唯一真实、确定、最终、最重要的不同就是,你的大脑里有河马体,而猩猩没有。因此,试图在猩猩的大脑里发现河马体,是一件非常错误和危险的事情。

维尔马斯看到了这一点,尽管展示分析金斯莱作品与演化论之密切关联、受后者肉眼可见的影响是其写作的重点,但他仍在最后部分以较少篇幅提及了“宗教神学”特别是当时的清教道德在《水孩子》中的重要性。在汤姆因为解救龙虾、原谅欺负自己的师傅格莱姆斯的行为从“水蜥”转化成水孩子再到成为“真正的男子汉”的两次变形(对斯宾塞重演教育论的文学模拟。重演教育论认为,人类个体及社会文明的成长是对生物物种的结构与功能从简单到复杂进化过程的“重演”)中,发挥作用的是“伟大的清教道德”。维尔马斯将之总结为“灭绝只会降临到那些生理和道德都不能进化的人身上”,指出《水孩子》反映了当时儿童文学的创作焦虑,即必须平衡科学与宗教的关系,要在普及最新科学理论的同时兼顾宗教教诲。

如果说维尔马斯着重于文学文本对自然科学事件和理论的影射关系,使得《水孩子》这样的虚构文学看起来像是科学理论的某种脚注,那么杰茜卡·斯特拉利的《维多利亚儿童文学中的进化与想象》显然更愿意多谈一谈金斯莱童话的文学属性,而对维尔马斯所引用的“无论金斯莱的科普作品还是虚构写作中……童话中的母题卓有成效地阐述了进化过程,在潜移默化中培养了道德”、试图以爱丽丝般的梦境宣扬自然的奇迹等等说法,保持了谨慎的“半认同”态度。

斯特拉利认为,《水孩子》里人类真正的力量是通过创造并享受无厘头的能力来表达的。全泡酒教授最后受到了“天恩”性质的惩罚,他相信了那些巨人、地精、独角兽、狗头人、喷火龙的存在,“正是这种相信不可能的能力,最终使我们成为人类”。斯特拉利进一步论证道,在“科学的自我”让步于“文学的自我”、让步于想象力和无厘头之后,文学又将汤姆导向了基督教“神圣信仰”。从情节上看,自救了龙虾以后,汤姆在野外无人管束的自然重演生活结束,宗教朝圣之旅开始,他被带到水下“主日学校”、由第一位仙女交托给另一位仙女教育,后者将引导他宽恕并帮助伤害过自己的那个成人,与此同时那名成人也将因汤姆的慈悲而自惭形秽、改过自新。文本中很清晰地写到,当“你行还施你身”仙女(斯宾塞的自然机械原理、社会达尔文主义)的任务结束,她的容貌美丽的妹妹“施你所欲被施”仙女(传统说教和宗教黄金法则)的任务就开始了。因此,斯特拉利毫不留情地判断《水孩子》的重演只是一个噱头、一颗宗教布道的糖衣,而文学的虚构特质在其中扮演的是“为信仰的行为提供出口、为神圣开创空间”的桥梁角色。

三

为个体的成长和文明的生成提供支点——这看起来已经是很了不起的荣誉了,但斯特拉利以及对维多利亚儿童文学做“文学-科学综合写作”研究的学者们可能还是低估了《水孩子》对文学及其虚构特质的忠实。与自我声称及其科普文章不同,金斯莱在童话《水孩子》的写作中从头到尾坚持了一种不可思议的对文学作为一种艺术甚至作为一种游戏的本质的尊重。

这种艺术本质、游戏本质的最典型体现便是贯穿全文的自我背反书写。这里不妨试举几例。当作者插叙(本作有大量叙述者直接寄语读者的插叙,此处以第二人称写作)鲑鱼河之美时动用了大段描绘与论述文字,印证的材料从文学到历史不一而足,融入了不少家国乡土之情,最后叙述者赞叹这是雕刻师比威克作品里的那种小河,而“就算你不在乎鲑鱼河,像所有好孩子那样,知道比威克”,并且让本书隐含作者颇欣赏的老约翰爵士将比威克之于英国的意义与拉伯雷之于法国的意义相提并论,用比威克来赞美英国绅士被视为最高的嘉许。然而,就在插叙结束的下一段里,金斯莱立刻“翻脸无情”地写道“汤姆才不管那条河是什么样,他一门心思要到无边无际的大海里去”,年长、尊贵的英国绅士连同他们著名的英式经验主义、乡土情结一下就被抛诸脑后,鲑鱼河和了不起的比威克再也没出现在本书之中。

当汤姆遇到见过海洋、象征冒险和“高级演化形态”的鲑鱼夫妇时,后者将小溪里的鳟鱼、石蚕贬为“低级伙伴”,鄙夷它们胆小贪婪、四处闲逛,小溪限制了它们的视野和品位,甚至连身体形态都“退化”了。《水孩子》的科学元素研究者们大多以鳟鱼鲑鱼之分论证《水孩子》的演化论主题,但他们不曾提到的是,金斯莱的叙述者显然动用了嘲讽的语调来刻画不断嘲讽着鳟鱼、石蚕的鲑鱼夫妇:

“我听说他们(笔者注:指鳟鱼们)中竟然有一个向鲑鱼小姐求婚,简直太无耻了!希望我们族群里没有哪位女士会贬低自己的身份,听那放肆无礼的家伙唠叨一句。假如让我看见这类事情发生,我想我的职责就是当场把他们两个都处死。”老鲑鱼这么说着,俨然一副西班牙贵族老绅士的派头,更重要的是,他会说到做到的。你要知道,同族相残,分外眼红嘛。鲑鱼看待鳟鱼,就像有些大人物看待一些小人物,小人物身上有些东西和他们太相似了,这让他们太无法容忍啦。

与此同时,我们可以见到尽管前文隐含作者似乎通过受其顾怜宠爱的儿童主人公汤姆的选择对“向外探索”给予了肯定,但此处隐含作者对鲑鱼所代表的积极进取的演化姿态、所谓“高级的文明”以及被投射的英帝国的海外冒险精神与殖民扩张活动即使不说持负面至少也是保留态度。

当“自然之母”(同时也是宗教神谕者)凯里妈妈褒奖经验主义的代表者厄庇墨透斯及其妻潘多拉并希望汤姆追随效仿他们时,作品的自我背反已经相当明显:

厄庇墨透斯……继续向后看,回顾自己走过的路,边总结教训边继续劳作。后来,他时不时就能推测出将会有什么事发生,结合生活经验和常识,开始了一连串实用并且流传百世的发明创造:耕种灌溉术、织布机、船只、铁路、蒸汽犁、电报,总之就是你在万国博览会见到的那些东西。

——要知道,叙述者在文本中不止一次地嘲讽过在工业发展与设计史上具有标志性意义的“水晶宫”和万国工业博览会。事实上,这里的逻辑非常古怪,通常万国博览会会被视为英国工业革命最华美的展示台,是理性和进取精神即“向前看”而不是“向后看”的结果,金斯莱这一笔意味着要么隐含作者对科技进步的理解较通常的学者归纳更为复杂深层,看到了英式经验主义于其中的隐秘推动作用,要么就是故意胡言乱语制造荒唐与“解构一切”的游戏效果。

这并非不可能,前文提到《水孩子》常常在插叙中让叙述者直接对读者说话,这些嘱咐和智者言说般的规训常被不了解文学的读者视为作者的真意,实际上却非如此,当叙述者说到年轻姑娘会把水孩子养在鱼缸里时,煞有介事地类比“正如你可能从画里见过,庞贝的女士们就曾把丘比特养在笼子里”。这一笔彻底粉碎了插叙部分的严肃、真理性质,它的出现意味着作者更希望读者将这个文本的一切内容都视为“随时可以开始、随处都有可能是”的胡言乱语,一个语言的游戏,一个不断推翻自我、颠覆一切“真理”——不论是宗教的真理或是科学的真理——的游戏。本质而言,它唯一的确定属性便是它的毫无确定性。

是的,《水孩子》的近亲或者说“本相”是《爱丽丝漫游奇境记》,而不是《物种起源》或《圣经》。

最后让我们来看这一段本童话内的元叙事:

你瞧,能知道的只能这么多了。如果我是你,我就会相信这个。因为多年之后,伟大的科学仙女很可能成为所有仙女的仙后,那只会对你有好处,不会有一丁点儿的坏处。有些人认为,身体创造了灵魂,就像蒸汽机产生焦炭一样;有些人则认为,灵魂与身体完全是两码事,灵魂只是嵌在身体里,就像针插在针垫上一样,一摇晃就会掉下来。而你呢,你会相信这个奇妙童话故事里的信条,因为它是真实的、正统的、理性的、哲学的、有逻辑的、不可否认的、唯名论的、现实主义的、归纳的、推论的、有魅力的、富有成效的、有益健康的、舒适的、无条件被公认的。这个信条就是:灵魂创造了身体,就好比蜗牛创造了自己的壳。话说回来,不管有没有前生,可以肯定的是,我们一定会有来世。不过,我们可不希望像可怜的、未开化的小汤姆那样下到水里去。但愿我们能够向上,去一个完全不同的地方。

鉴于这些文字既装作预言,又将一连串通常认为与“真实”同义的形容词堆叠,此种叙述语调下,读者只会对这一“信条”产生怀疑——这当然是隐含作者的意图;同时,叙述者把虚构童话和“真实”形容词(而童话在广大民众中显然不是“唯名论的”“不可否认的”“无条件被公认的”)相关联,以此与“相信”建立因果关系,故而该因果链本身便也经不起推敲。如此,不论文本得出怎样的结论,都是两可的,唯一确定的是含混和词句游戏本身。通过这种方式,唯一被文本认同的是文学,不是科学、演化论,也不是宗教和神,所有看似正经的、确定的、崇高伟大的东西都被句子游戏和逻辑游戏推翻破坏了。出现这种结果并不稀奇,我曾在对1959年凯迪克金奖绘本《金嗓子和狐狸》的解读《“长大成人”是一段从确定走向不确定的旅程》中仔细拆解、分析过乔叟原作(即《坎特伯雷故事集》中《女尼的教士的故事》)的叙述诡计,展示乔叟不断颠覆“真相”及其对“修辞游戏”本身的坚持——某种角度而言,“自反”正是文学的本质属性,越是优秀伟大的作品,越是充满自反性,优秀的写作者无不遵循甚至痴迷此道。

文学赞美崇高,但下一刻就解构这种崇高,并赋予它的对立面以崇高性,再下一刻又翻转。如果说古希腊史诗《奥德赛》通过结构自反,文艺复兴时《坎特伯雷故事集》通过“谎言”自反,披着现实主义外套却有着现代主义内质的《卡拉马佐夫兄弟》通过“对话”自反,那么维多利亚时的童话《水孩子》则通过反复横跳、左右互搏的“箴言”实现了文学的自反性。

文学是真正的“包容”和“快乐”的综合体,即使是古典主义的悲剧也常常因这自反而具备一种隐秘而深刻的幽默。金斯莱在写作这部虚构文学时,显然遵循了文学应当遵循的守则。不论他日常是如何言之凿凿地自我声明、不论他在科普著作里持何种态度与怎样明确的表达,在这部童话中,他令人敬重地基本保证了文学的“含混”与诙谐至上,它对劳工、对儿童、对女性、对追求“真相”的科学家、对众生万物的哀悯与回护藉着诙谐的羽翼传达,而不是高高在上地扮演神明的慈悲宽恕。一个文学写作者最好的时候,永远是他作为一部优秀作品的隐含作者的时刻,而不是创作虚构文学作品之外的那些时刻。后者发言时召唤的是单数的自己,前者说话时则万物附于其一身——这是必须必然的,创作卓越的故事就是建构一整个有机运行的世界,当是时他的心中必须能装下万物的声音。

这正是我们可以从金斯莱身上获得的最重要的启示,关于何为文学(特别是虚构文学)与“文学写作者”,以及“科学与文学统合写作”的另一种可能——不是写作“科学的文学”,而是在科学的中心呼唤文学;不是文学为科学服务,而是以文学包容科学,以科学丰富文学。《水孩子》的写作不单是如维尔马斯所言的反映了那个时代文学、科学与神学或更普遍意义上道德教育书写的焦虑,更是一位科普从业者+文学写作者对“文明”做出新理解、新阐释的努力,他思考的是科学与文学究竟是否同一种开阔美丽之物在历史某个阶段的两种不同面貌形态,它们或许殊途同归地为一些美好的目的服务,那个彼岸或许永远只能无限接近而无法抵达,但首先我们应该试着真正平等地对待二者——从还一部文学作品、一位写作者的文学努力以文学应得的尊重开始。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司