- +1

高山杉|一批新发现的有关西藏学家柳陞祺的档案和书信(下)

柳陞祺致李茂郁的十三封信

在1995年3月7日和1996年9月24日致邓锐龄的信中,柳陞祺提到过一个叫李茂郁的人。特别是第一封信:“顺带一提,有位李茂郁过去一直是在国民政府蒙藏委员会做事的,不像我当时只是玩票,他真是科班,对这三十余年的藏事,一定比我了解得多。他比我年轻,还不时发表文章,藏学中心也知道他,这方面倒可以请他多出点力,估计他也会感兴趣的。”(2008a,815-816页)邓锐龄在1995年4月10日的回信中说:“茂郁先生在成都、北京会上都见过面,他大概记不起我,不知目前仍寓四川否?他如果就G[oldstein]氏书写文章是好事。”(2008a,882页)

李茂郁生于1916年,四川人,1939年进国民政府蒙藏委员会工作,1944年与沈宗濂、陈锡璋、柳陞祺等一起进藏,任蒙藏委员会驻拉萨办事处专员。李后来在拉萨的情况,据柳在《回忆》中说:“李茂郁是唯一的蒙藏委员会的职员,去后据他自称体质不适高原气候,大约两三个月后就调回重庆。”(2008a,764页)陈锡璋《西藏从政纪略》说得更详细:“专员 李茂郁 因人地不宜,于一九四四年十一月内返。”(《西藏文史资料选辑》第三辑,113页)因为沈宗濂一行是在1944年8月到拉萨的,所以柳说李“大约两三个月后”就调回重庆”,与陈文说的并不冲突。1949年后,李任职于成都的四川省民族研究所(成立于1964年1月,其前身为四川少数民族社会历史调查组和中国科学院四川分院民族研究所),晚年担任四川藏学研究所和四川藏学书院的特约研究员。2018年1月13日的《成都商报》报道过成都的成东疗养康复托老院的百岁老人李茂郁发高烧专家会诊事(https://e.cdsb.com/html/2018-01/13/content_615462.htm;2023年12月4日读取),从姓名、出生年代(1916)、居住城市(成都)来看这位百岁老人应该就是柳提到的李茂郁。李当时已是一百零二岁高龄,在五年后的今天可能已经不在世了。

1995年3月7日的柳信,从语气上看好像是第一次对邓提到李的名字。但是,根据我从孔网买到的十三封柳致李的信,柳从1982年到1992年就和李有联系,不知为何到这么晚才对邓说起李。在这十三封信中,十一封带有信封,但只有三封写有具体年份。柳致邓信也是一样,“多不写年份”,但是年份可以“由信封上邮局的印记确定”(2009,204页,“编者按”)。但是,柳致李信的十一个信封,不少并非原封,就算像是原封的,其上的邮戳不是和邮票一起被剪掉,就是已经变得模糊不清。所以,要想把这十三封信按照时间的顺序排列起来,还得做一番考证的工作。下面就把初步考证和排列的结果介绍出来。介绍的顺序是,先将原信逐一录文,然后在每封信的后面对其内容提供一点考辨。

前三封信在内容上前后相连,寄信地址相同,在十三封信中自成一组。

(一)1981年12月10日:

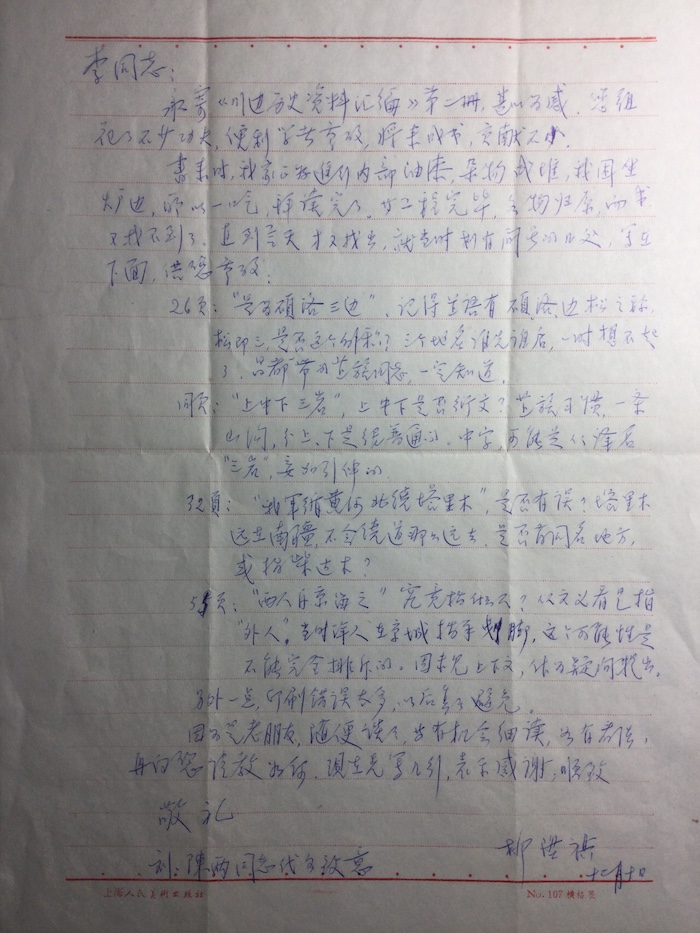

李同志:

承寄《川边历史资料汇编》第二册,甚以为感。您组花了不少功夫,便利学者参考,将来成书,贡献不小。

书来时,我家正好进行内部油漆,杂物成堆,我困坐炉边,所以一口气,拜读完了。等工程完毕,各物归原,而书又找不到了。直到今天才又找出,就当时划有问号的几处,写在下面,供您参考:

26页:“是为硕洛三边”,记得藏语有硕、洛、边松之称,松即三,是否这个解释?三个地名谁先谁后,一时想不起了。昌都一带的藏族同志,一定知道。

同页:“上中下三岩”,上中下是否衍文?藏族习惯,一条山沟,分上、下是很普通的。中字,可能是从译名“三岩”,妄加引申的。

32页:“我军循黄河北绕塔里木”,是否有误?塔里木远在南疆,不会绕道那么远去。是否有同名地方,或指柴达木?

55页:“西人自京留之”究竟指什么人?从文义看是指“外人”,当时洋人在京城指手划脚,这个可能性是不能完全排斥的。因未见上下文,作为疑问提出。

另外一点,印刷错误太多,以后怎么避免。

因为是老朋友,随便谈谈,等有机会细读,如有看法,再向您请教如何。现在先写几行,表示感谢;顺致

敬礼

刘、陈两同志代为致意

柳陞祺

十二月十日

这封信没写年份,带封。收信地址和收信人是“四川成都方正街43号李茂郁同志收”,寄信地址和寄信人是“北京地安门东大街45号柳寄”,是柳字。信封应是原封,但是邮票已被剪去,不过邮戳尚在,还可以看出数字“1981.12”,故知此信写于1981年12月10日。

李寄柳的《川边历史资料汇编》第二册,指四川省社会科学研究院、西藏自治区社会科学院《川边历史资料汇编》编辑组于1981年7月编印的《川边历史资料汇编》第二册《赵尔丰经营川边的军事活动》。柳信的“您组花了不少功夫”的“您组”,就是指这个“编辑组”说的。但是,柳在此处犯了个错误,就是李的工作单位是四川省民族研究所,和“编辑组”成员所从来的两个单位并无关系。也就是说,李并没有参加此书的编写,自然也没有“花了不少功夫”。但是,柳当时并没有意识到这个问题,对被他误会成老朋友编的这本书,他只是本着知无不言的态度,“随便谈谈”,提了一些意见。

信中提到的“刘、陈两同志”,“刘”可能是指刘立千(1910-2008;见下面第二封信“刘同志等”,第七封信“请便代转刘立千同志”)。“陈”是谁,待考。

(二)1982年5月15日:

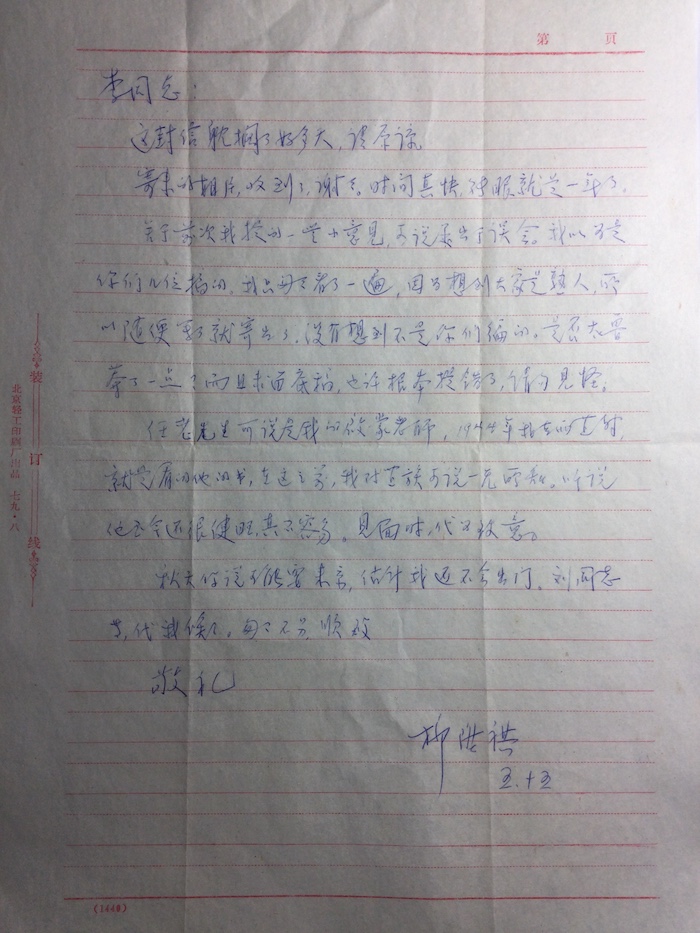

李同志:

这封信耽搁了好多天,请原谅。

寄来的相片,收到了,谢谢。时间真快,转眼就是一年了。

关于前次我提的一些小意见,可说是出于误会。我以为是你们几位搞的。我只匆匆看了一遍,因为想到大家是熟人,所以随便写了就寄出了。没有想到不是你们编的。是否太鲁莽了一点?而且未留底稿,也许根本提错了,请勿见怪。

任老先生可说是我的启蒙老师,1944年我去西藏时,就是看的他的书,在这之前,我对藏族可说一无所知。听说他至今还很健旺,真不容易。见面时,代为致意。

秋天你说可能要来京,估计我还不会出门。刘同志等,代我候候。匆匆不另,顺致

敬礼

柳陞祺

五.十五

这封信没写年份,带封,但邮票与邮戳俱被剪去。收信地址和收信人,以及寄信地址和寄信人,都和上一封信完全相同。所用信封也和上一封信相同,应是原封。

信中说的“我以为是你们几位搞的”,“没有想到不是你们编的”,“因为想到大家是熟人,所以随便写了就寄出了”这几句,显然就是指上一封信中所闹的误会(“您组花了不少功夫”)和提意见的事(“因为是老朋友,随便谈谈”)。“前次我提的一些小意见”,就是上一封信中提到的那几条意见。可能是李在对上一封信的回信中特别做了更正,柳这才注意到李并未参与编书,于是就觉得自己对不是朋友或熟人的人编的书贸然提了意见多少有些鲁莽。

已知上一封信写于1981年12月,那么这封信只能是写于1982年5月。另外,这封信里提到的“秋天你说可能要来京,估计我还不会出门”,也提示其写于1982年,具体的解释见下一封信。

信中所提“任老先生”,指四川的西藏学家任乃强(1894-1989),见下面第七封信。

(三)1982年10月8日:

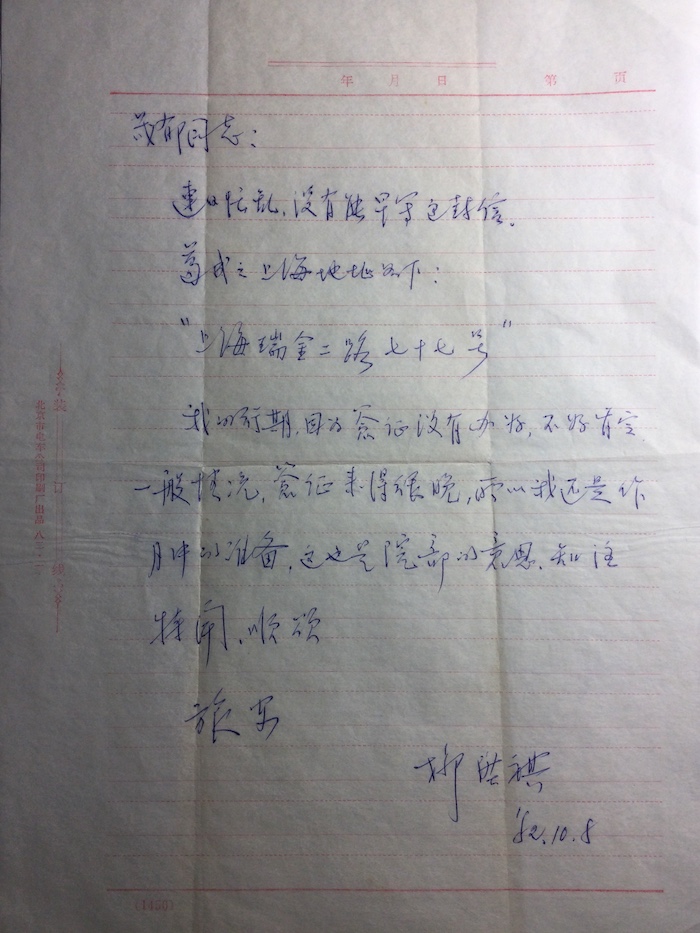

茂郁同志:

连日忙乱,没有能早写这封信。

葛成之上海地址如下:

“上海瑞金二路七十七号”

我的行期,因为签证没有办好,不好肯定。一般情况,签证来得很晚,所以我还是作月中的准备,这也是院部的意思。知注

特闻。顺颂

旅安

柳陞祺

’82.10.8

这是第一封写有年份(’82=1982)的信,带封,但邮票与邮戳都被剪去。信封与上两封信的信封样式接近而略小,应该也是原封。寄信地址与上两封同,但收信地址却作“本市西郊白石桥路44号基建工程兵招待所522号李茂郁同志收”。

柳信提到的“行期”和“签证”,从时间看就是指1982年10月去英国访学一事。此信比上引1982年10月20日从英国致邓锐龄信还要早12天,写信时柳还在国内等签证下来没有出发。从信中提到“顺颂旅安”以及信封上的收信地址,可知当柳写信时,李正在北京,而且就要离开,两人多半已经见过面。联系上一封信(第二封信),其中提到的“秋天你说可能要来京,估计我还不会出门”,可以说在此信中无不实现。由此可见,两信前后相接,内容密切相关。已知本信写于1982年10月8日,由此倒推上一封信只能是作于1982年5月15日。

信中提到的葛成之是与柳陞祺一起入藏的驻藏办事处医生(2008a,763-764页)。据哈雷尔在《西藏七年》中回忆,他和奥夫施奈特到拉萨后因身体不适,房东唐麦(应即噶厦官员唐麦·顿堆次仁)请驻藏办事处的医生给他俩检查过身体,这位医生曾在柏林和波尔多留学(Tangme sent for the doctor of the Chinese Legation, who had studied in Berlin and Bordeaux)(1953c,p.119;1986,154页)。这个留过洋的医生应该就是葛成之。

以下四封信在内容上也是前后相接,寄信地址已变(柳从地安门东大街搬家到皂君庙),在十三封信中另成一组。

(四)1988年7月1日:

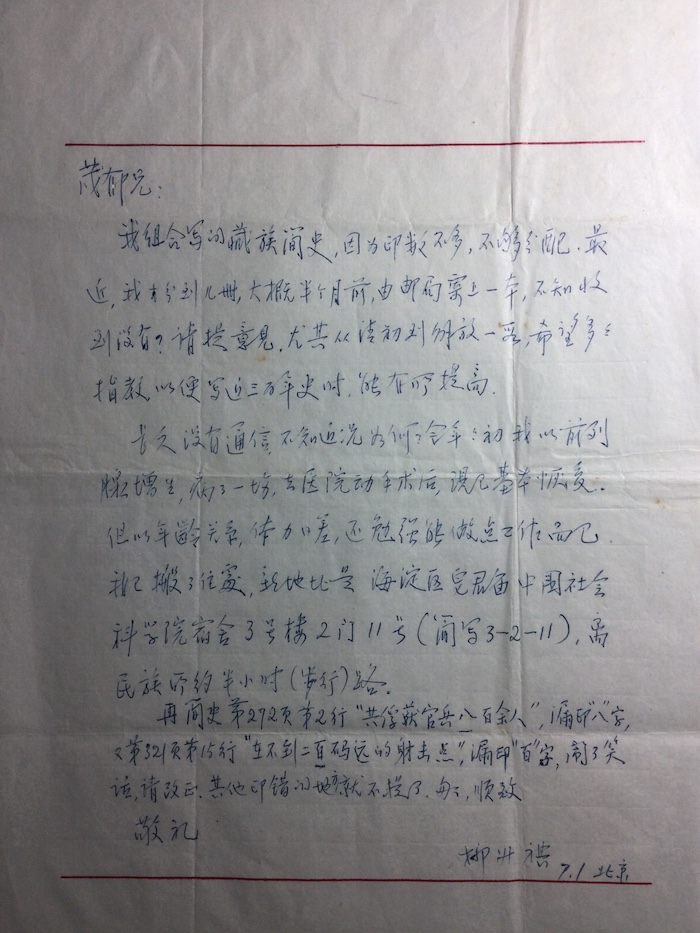

茂郁兄:

我组合写的《藏族简史》,因为印数不多,不够分配。最近,我才分到几册,大概半个月前,由邮局寄上一本,不知收到没有?请提意见。尤其从清初到解放一段,希望多多指教,以便写近三百年史时,能有所提高。

长久没有通信,不知近况如何?今年之初我以前列腺增生,病了一场,去医院动手术后,现已基本恢复。但以年龄关系,体力日差,还勉强能做点工作而已。我已搬了住处,新地址是海淀区皂君庙中国社会科学院宿舍3号楼2门11号(简写3-2-11),离民族所约半小时(步行)路。

再《简史》第272页第2行“共俘获官兵八百余人”,漏印“八”字,又第321 页

第15行“在不到二百码远的射击点”,漏印“百”字,闹了笑话,请改正。其他印错的地方就不提了。匆匆,顺致

敬礼

柳陞祺

7.1北京

这封信没写年份,带封,但信封用的是中华书局专用的牛皮纸信封,寄信人写的是中华书局的《文史》杂志。虽然收信人是李,但信封上的字并非柳字,再加上邮戳是1983年12月的,所以不是原封。

柳寄李的《藏族简史》指前述1985年12月出版的增订版,书中确实存在柳在信末提到的两处错误。信中虽然说到已经出版的《藏族简史》(增订版),以及搬家至皂君庙一事(据柳1986年元月致邓锐龄信[2009,208页],知其于1986年1月上旬已搬家),但还不足以让我们据此就锁定信的年份。不过,根据信中透露的得病、手术、住院、康复等事,可以推测写信的年份应该是1988年。

据《西藏与西藏人》的柳晓青《译后》,柳陞祺除了去世前住院十天外,终其一生只给儿女添过一次麻烦:“……我和哥哥在他九十五年的生涯中,只尽了半年日夜看护的义务……”(2006,255页)“只尽了半年日夜看护的义务”一句,显然是在说柳当子女皆在身边时,只得过一次需要他们日夜看护的大病,病期持续半年之久。不过可惜的是,柳晓青没有提到患病年代以及所患何病。根据邓锐龄在1988年7月20日自东京致柳陞祺信中提到“我此次在先生身体一度生病后离京”和“不知先生近三个月来身体恢复得如何了”(2008a,863页),柳在1988年8月16日致邓的回信中提到“《辨析》一文是我在年初病前赶出来的,有点粗糙,病院回来,又改了一遍……近来,感觉得身体还可以”(2009,211页),以及邓在1990年7月27日致柳信中说的“看到先生的信,字和从前一样的工整。桂生(引者按:邓锐龄的妻子刘桂生)说:‘柳先生心静,从字体上也看出来了。可见在动了手术以后,身体养得很好’”(2008a,865页),可知柳在1988年的年初曾经病过一场,而且病得还不轻,要到住院动手术的程度。不仅如此,术后康复似乎也花了较长时间,因为在邓抵日三个月后,还要询问柳的恢复情况,可见大约在他4月离京时,柳的身体尚未完全恢复。这次至少长达半年的疗养,我想只能是柳晓青提到的那次“半年日夜看护”。而本信所提“今年之初我以前列腺增生,病了一场,去医院动手术后,现已基本恢复”,在患病时间(年初)、住院手术和身体恢复时间(从年初到写信的7月1日正好半年)等方面与上引柳邓通信和柳女回忆无不相同,说的应该就是同一件事,而且还明确提到所患何病,所以我把这封信的写作年份系于1988年(另外还有两个旁证见下文)。柳在本信中始告知李茂郁皂君庙新家的详细地址,并说“长久没有通信”,可见至少从搬入新家后就一直未再通信。从1986年元月到1988年7月,已经过去整整两年半,时间不可谓不“长久”。

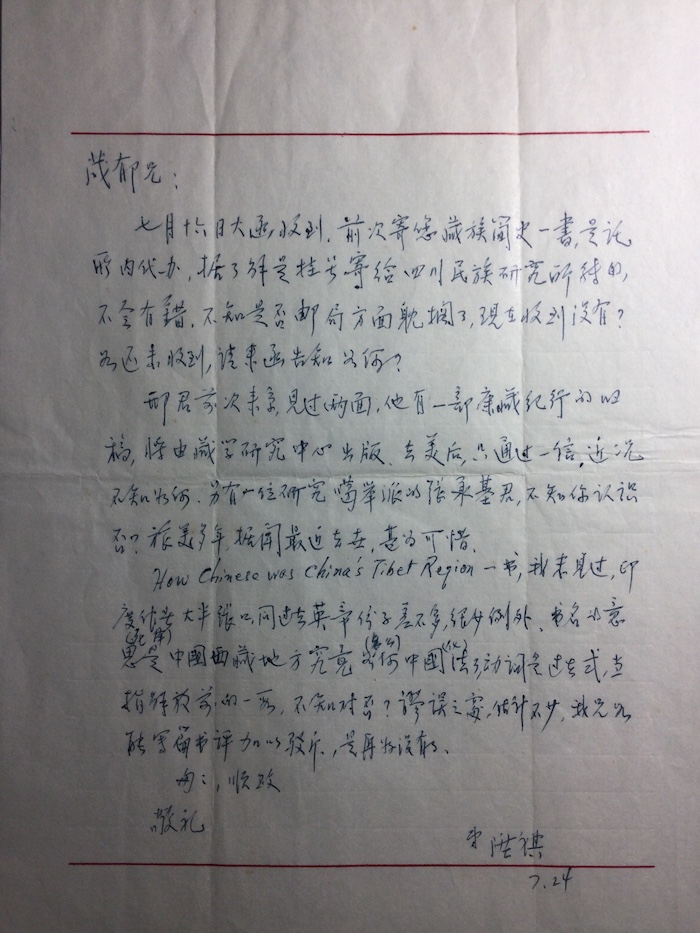

(五)1988年7月24日:

茂郁兄:

七月十六日大函收到。前次寄您《藏族简史》一书,是托所内代办,据了解是挂号寄给四川民族研究所转的,不会有错,不知是否邮局方面耽搁了,现在收到没有?如还未收到,请来函告知如何?

邢君前次来京,见过两面,他有一部康藏纪行的旧稿,将由藏学研究中心出版。去美后,只通过一信,近况不知如何。另有一位研究噶举派的张承基君,不知你认识否?旅美多年,据闻最近去世,甚为可惜。

How Chinese was China's Xizang Region一书,我未见过,印度作者大半张口,同过去英帝份子差不多,很少例外。书名的意思(死译)是中国西藏地方究竟如何(多么)中国法(化)了,动词是过去式,当指解放前的一段,不知对否?谬误之处,估计不少,我兄如能写篇书评加以驳斥,是再好没有了。

匆匆,顺致

敬礼

弟陞祺

7.24

这封信没写年份,带封。但信封用的是《中国社会科学》杂志社专用的牛皮纸信封,发信者也是杂志社,邮戳时间“1988年3月31日”与本信不符,而且信封上的字也不是柳的,可见不是原封。

从其提到寄《藏族简史》一事来看,显然与上一封信有关。联合两信内容,可以复原寄书经过如下。在写7月1日信之前半个月,柳托民族所通过邮局用挂号办法代寄《藏族简史》样书一册给李。大概因为没有得到李的答复,柳于7月1日去信询问收到样书否。李于7月16日回信,可能是告诉柳还未收到。于是,柳于7月24日再去信确认。

信中所提“研究噶举派”“旅美多年”的“张承基君”,就是佛学家张澄基(1920-1988),在国外以英语姓名“Garma C. C. Chang”闻名。张澄基于1988年5月24日去世(参看“作者简介”,收于《密勒日巴尊者传》,“张澄基先生佛学翻译与论著全集(一)”,财团法人台北市慧炬出版社,2009年10月初版)。柳写这封信时,张刚刚去世两个月,所以信中会说“据闻最近去世”。这也是这封信以及上一封信写于1988年的一个旁证。

据邢肃芝自述和他人回忆,他曾四次回国访问。第一次是在1987年,应邀参加在北京第一次举行的国际藏学研讨会,并在大会上发表了论文。邢还会见了很多阔别多年的汉藏友人,比如阿沛·阿旺晋美(1910-2009)、观空法师、证[正]果法师(1913-1987)等(《雪域求法记》[见下文],346-348页;《雪域求法记》修订版[见下文],369,371-372页)。这次会议的具体名称和月份日期不详,邢发表的论文颇疑就是署名“邢步有”的《西藏旧社会的差徭制度》(《中央民族学院学报》1987年第2期,1987年3月15日,36-37页)。柳信“邢君前次来京,见过两面”,指的应该就是1987年的这一次。

第二次回国是在第二年,也就是1988年。邢有一部书稿《康藏密教访求纪行》,柳为其写过一篇《〈康藏密教访求纪行〉读后》(1988e),刊于《中国藏学》1988年第4期(1988年11月15日)。在这篇文章的后面,有一行编辑按语:“邢步有(字肃芝)先生撰著《康藏密宗[教]访求纪行》一书,已纳入我社1988年出版计划。”“我社”就是出版《中国藏学》的中国藏学出版社。怀疑邢第二次回国的主要任务可能就是为了安排这部书稿的出版。这条按语与本信所提“他有一部康藏纪行的旧稿,将由藏学研究中心出版”,说的正是同一件事。中国藏学出版社是中国藏学研究中心的下属单位,说将由中心出版就等于说将由中国藏学出版社出版。但邢书后来未能在中国藏学出版社出版。大约十五年后,才出现一本邢肃芝(洛桑珍珠)口述,张健飞、杨念群笔述的《雪域求法记——一个汉人喇嘛的口述史》(三联书店,2003年1月北京第1版;2008年11月北京第2版)。该书有一张摄于1946年的驻藏办事处工作人员的合影(第一版,337页;修订版,355页),其中从右往左数第三位穿西装者正是柳陞祺。我就这本书写过一篇考证性的札记《被隐去姓名的口述者》,刊于《东方早报·上海书评》2010年7月11日第98期(后收入《佛书料简》,杭州:浙江大学出版社,2012年5月第1版,62-70页)。

第三次回国是在1997年,邢再次见到阿沛(《雪域求法记》,346页;《雪域求法记》修订版,369页)。第四次回国是在2001年。邢于2008年12月写过一篇《怀念柳陞祺先生及国民政府驻藏办事处同事》,收于《纪念论集》(2008b,45-52页)。《雪域求法记续编》(邢肃芝[洛桑珍珠]著,张志雯整理,三联书店,2022年6月北京第1版)在收入此文(219-228页)时,还附有一张邢2001年回国时与柳的合影(228页)。

《文集》编者大概觉得口述史形式的《雪域求法记》就是以前自撰体形式的《康藏密教访求纪行》,所以在把《〈康藏密教访求纪行〉读后》收入《文集》时改题为《〈雪域求法记〉[〈康藏密教访求纪行〉]读后》,也不想想1988年的时候哪有什么《雪域求法记》呀。另外,《文集》编者似乎不知道《读后》已经刊布过,在《编后》中误将其当成“首次面世”(2008a,907页)。

李茂郁有意评论的书How Chinese was China's Xizang Region,指的是印度学者辛哈(Nirmal Chandra Sinha, 1911-1997)所著How Chinese Was China's Xizang Region. Essays and Notes on Xizang & the Neighbouring Countries(Calcutta: Firma KLM, 1981)。李茂郁的书评后来题《西藏的过去现在和未来都是中国不可分割的一部分——驳尼尔玛尔·钱德拉·辛哈著〈怎么中国的西藏地方过去是中国的?〉关于西藏的若干谬论》,发表于《中国藏学(汉文版)》1990年第4期(1990年11月15日,1-20页)。李文后来还译成英语(“Xizang Was, Is and Will Remain an Inseparable Part of China—Refuting the Fallacies Concerning Xizang in the Book Titled How Chinese Was China's Xizang Region? by Nirmal Chandra Sinha”),收进英语论文集《中国藏学研究论文集》第二辑(1996, pp.448-498)。

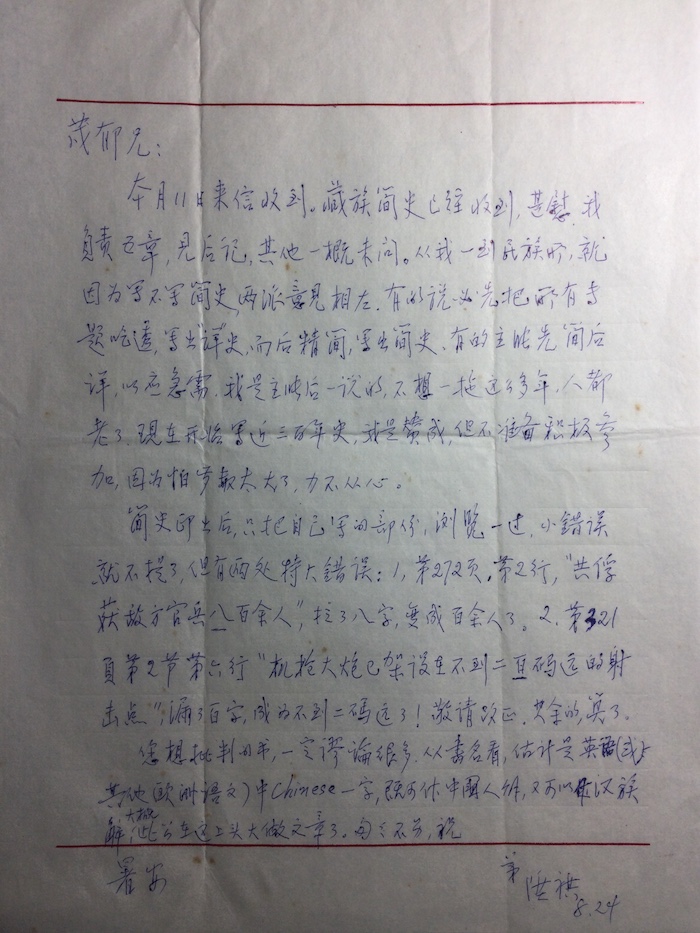

(六)1988年8月24日:

茂郁兄:

本月11日来信收到。《藏族简史》已经收到,甚慰。我负责五章,见后记,其他一概未问。从我一到民族所,就因为写不写简史,两派意见相左。有的说必先把所有专题吃透,写出“详”史,而后精简,写出简史。有的主张先简后详,以应急需。我是主张后一说的,不想一拖这么多年,人都老了。现在开始写近三百年史,我是赞成,但不准备积极参加,因为怕岁数太大了,力不从心。

《简史》印出后,只把自己写的部份,浏览一过,小错误就不提了,但有两处特大错误:1,第272页,第2行,“共俘获敌方官兵八百余人”,拉了八字,变成百余人了。2,第321页第2节第六行,“机枪大炮已架设在不到二百码远的射击点”,漏了百字,成为不到二码远了!敬请改正。其余的,算了。

您想批判的书,一定谬论很多。从书名看,估计是英语(或其他欧洲语文)中Chinese一字,既可作中国人解,又可以作汉族解,大概此公在这上头大做文章了。匆匆不另,祝

暑安 弟

陞祺

8.24

这封信没写年份,无封。

内容(寄《藏族简史》、评辛哈书等)与上一封信相接,应该也是写于1988年。柳发出7月24日信后,李于8月11日回信,说收到《藏族简史》样书。柳大概心中觉得不安,在8月24日回信时又将书中得两处错误述说一遍。值得注意的是,这两处“特大错误”在我见过的西藏人民出版社第3版(2006年11月,227、269页)和北京民族出版社第1版(2009年6月,187、220页)中都未得到改正。但是,在收入《文集》的柳负责撰写的《藏族简史》摘文部分(2008a,1-87页),这两个错误都不存在(12、46页)。

关于编写《藏族简史》的两派不同意见,正如柳信所说,他是主张“先简后详,以应急需”的一派。至于主张“必先把所有专题吃透,写出‘详’史,而后精简,写出简史”的一派,柳信未说以谁为代表。邓锐龄在《回忆王森先生》(《中国藏学》2016年第3期[2016年8月15日],49-52页)中提到:“先生曾对我说,我们科研部门应该先组织撰写百科全书,而后再写《辞海》,因后者可藉前者写得简练准确。这个意见,换个说法,就是写长篇易、写短篇难。《藏族简史》……据说1958年—1959年时,先生就讲需广搜史料,加之以审核考据,然后动笔。对此,同仁里也有异议,听说与另一位先生在拉萨还出现争执。平心而论,作为科研的程序,先生的意见是对的,但也应立足现实,多考虑社会对各民族历史知识的渴望。况且简史如出版,其修订再版,甚至重写,也不是难事。总是要求完美,将会长期延宕,适与上级的尅期成书要求相左,不知何年能够完工。”(51页)可见王森的主张正与柳信所说第一派相同。至于与王森产生异议的同仁,在拉萨发生争执的先生是谁,是不是柳陞祺,我以后会在关于《藏族简史》编撰过程的论文中做详细的探讨。

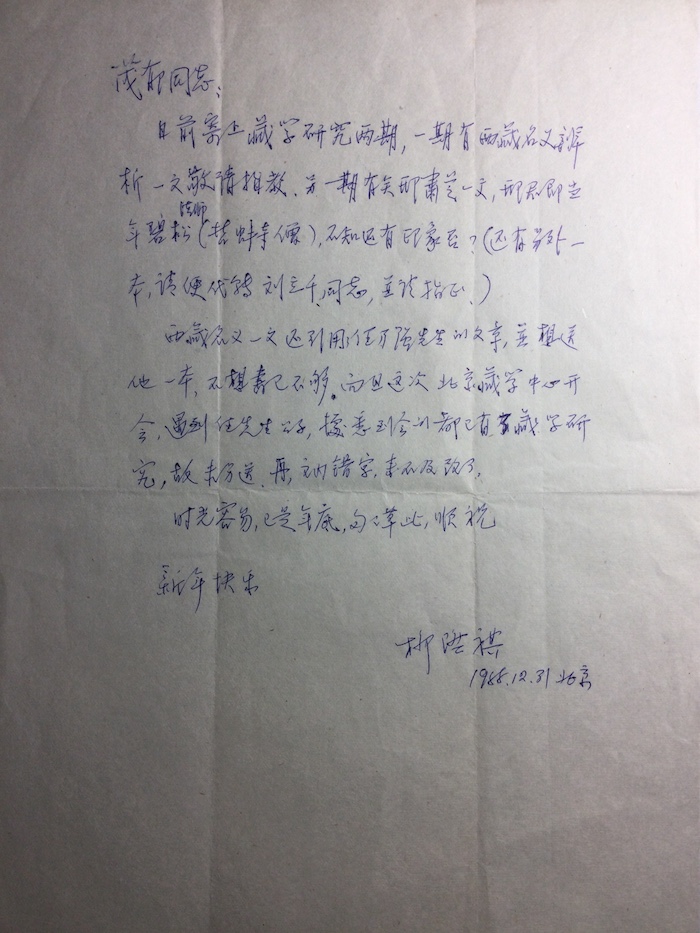

(七)1988年12月31日:

茂郁同志:

日前寄上《藏学研究》两期,一期有《西藏名义辨析》一文敬请指教。另一期有关邢肃芝一文,邢君即当年碧松法师(哲蚌寺僧),不知还有印象否?(还有另外一本,请便代转刘立千同志,并请指正。)

《西藏名义》一文还引用了任乃强先生的文章,并想送他一本,不想书已不够。而且这次北京藏学中心开会,遇到任先生公子,据悉到会的都已有了《藏学研究》,故未另送。再,文内错字,来不及改了。

时光容易,已是年底,匆匆草此,顺祝

新年快乐

柳陞祺

1988.12.31北京

这是第二封写有年份的信,带封,邮票已被揭去。收信人和收信地址为“四川成都玉林村民院宿16幢422号 李茂郁同志收”,寄信地址是“北京海淀皂君庙中国社科院宿舍3-2-11寄 100081”,字是柳陞祺的。信封正面的邮戳还残存年份“1989”,应该是原封。

《西藏名义辨析》(1988c)是柳和常凤玄合写的(即上引柳1988年8月16日致邓信中提到的“《辨析》一文”),刊于《中国藏学》(柳信作“藏学研究”)1988年第2期(1988年5月15日)。“另一期有关邢肃芝一文”,指上述的《〈康藏密教访求纪行〉读后》。至于“邢君即当年碧松法师(哲蚌寺僧),不知还有印象否”这两句话,应该是对之前7月24日信中谈到邢肃芝话题后的一种追溯说明。

《文集》所收文章,一般情况是如果以前曾在杂志发表,编者均在文末注出杂志之名和期号。但《文集》所收《读后》却没有注出杂志之名和期号,似乎编者不知此文曾经正式发表过。不仅如此,《文集》所收的版本与《中国藏学》的首刊版在文字上颇有不同,文末还署有不见于《中国藏学》首刊版的“1988年3月25日”,给人的感觉是编者在《文集》中采入的似是该文的稿本。《文集》中的不少文章都有类似的情况。

以下四封信都是写于1990年代初期,也可以归为一组。

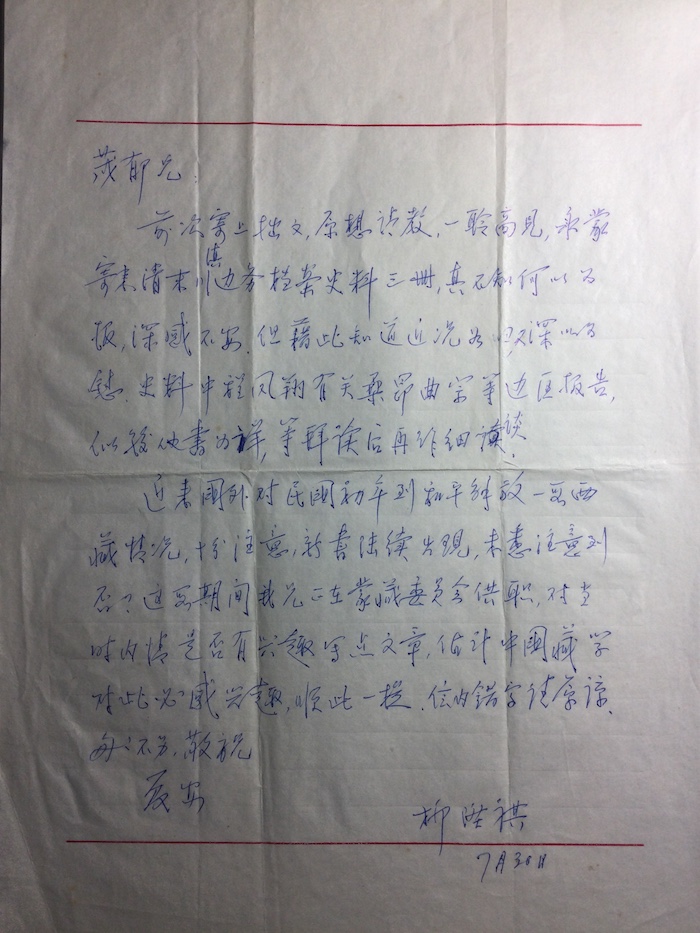

(八)1990年7月30日:

茂郁兄:

前次寄上拙文,原想请教,一聆高见,承蒙寄来《清末川滇边务档案史料》三册,真不知何以为报,深感不安。但藉此知道近况如旧,又深以为慰。《史料》中程凤翔有关桑昂曲宗等边区报告,似较他书为详,等拜读后再作细谈。

近来国外对民国初年到和平解放一段西藏情况,十分注意,新书陆续出现,未悉注意到否?这段期间我兄正在蒙藏委员会供职,对当时内情是否有兴趣写点文章,估计《中国藏学》对此必感兴趣,顺此一提。信内错字请原谅。匆匆不另。敬祝

夏安

柳陞祺

7月30日

这封信没写年份,带封,邮票已被揭去,邮戳还在。但信封用的是中国藏学研究中心专用的牛皮纸信封,寄信人也是中心,而且所书李茂郁的姓名和地址都不是柳的字。信封正面和背面的邮戳分别是“1990年9月21日”和“1990年9月25日”,与本信的写作时间相差太多,应该不是原封。

《清末川滇边务档案史料》(四川省民族研究所《清末川滇边务档案史料》编辑组编,上中下三册,中华书局,1989年5月第1版)虽然在版权页上标明出版于1989年5月,但是由于当年国内的特殊局势,柳不太可能在当年的7月就拿到样书。由于信中提到的“近来国外对民国初年到和平解放一段西藏情况,十分注意”,与1990年11月8日致邓锐龄信中的“近一年来,国外似乎把注意力集中到从清末民初到和平解放这段的西藏历史上来了”(2009,213页),遣词造句几乎一样,我很怀疑是在1990年写的。“前次寄上”的“拙文”,可能就是刊于《中国藏学》1990年第1期(1990年2月15日)的《1929年版〈艾奇逊条约集〉第14卷何以有两种不同版本?——兼评西姆拉会议(1913-1914)》(1990a)。

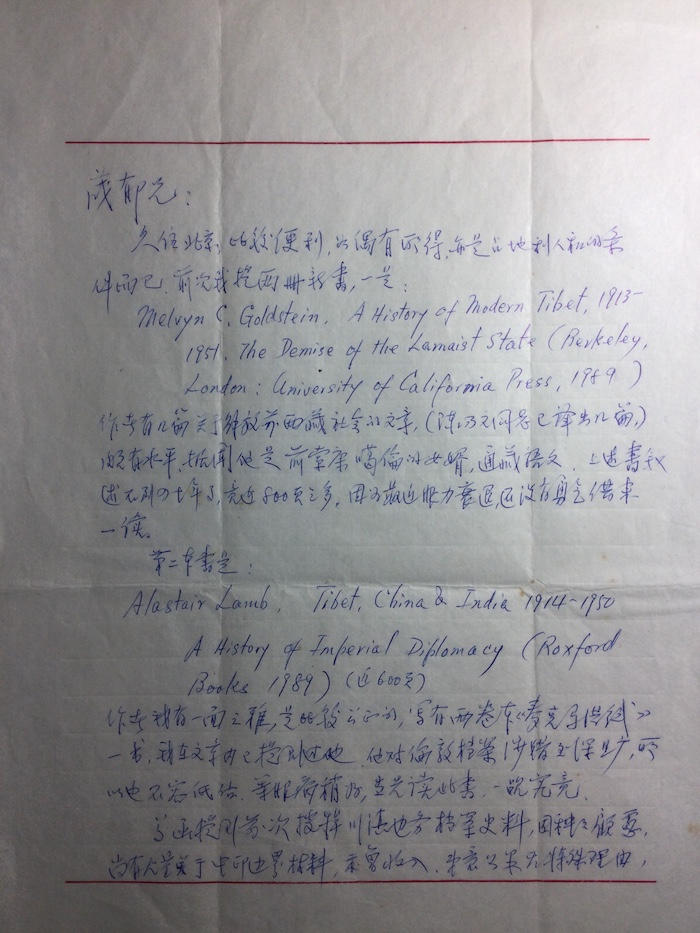

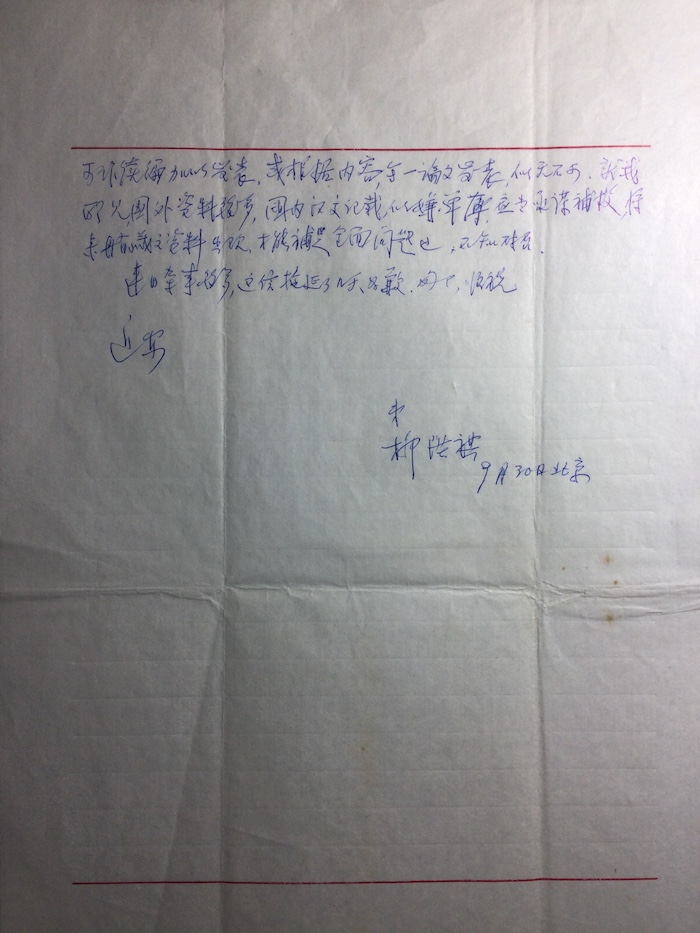

(九)1990年9月30日:

茂郁兄:

久住北京,比较便利,如偶有所得,亦是占地利人和的条件而已。前次我提两册新书,一是:

Melvyn C. Goldstein, A History of Modern Xizang, 1913-1951. The Demise of the Lamaist State(Berkeley, London: University of California Press, 1989)

作者有几篇关于解放前西藏社会的文章,(陈乃文同志已译出几篇,)颇有水平。据闻他是前索康噶伦的女婿,通藏语文。上述书叙述不到四十年事,竟近800页之多,因为最近眼力衰退,还没有勇气借来一读。

第二本书是:

Alastair Lamb, [……] 1914-1950: A History of Imperial Diplomacy (Oxford Books, 1989)(近600页)

作者我有一面之雅,是比较公正的,写有两卷本《麦克马洪线》一书,我在文章内已提到过他。他对伦敦档案涉猎至深且广,所以也不容低估。等眼病稍好,当先读此书,一觇究竟。

尊函提到前次搜辑川滇边务档案史料,因种种顾虑,尚有大量关于中印边界材料,未曾收入。弟意如果无特殊理由,可作续编加以发表。或根据内容,写一论文发表,似无不可。就我所见,国外资料较多,国内汉文记载,似嫌单薄,应当亟谋补救,将来再有藏文资料出现,才能补足全面问题也,不知对否?

连日杂事较多,这信拖延了几天为歉。匆匆,顺祝

近安

弟

柳陞祺

9月30日北京

这封信没写年份,带封,邮票已被剪去。信封用的是中国藏学研究中心专用的牛皮纸信封,寄信人也是中心,但所书李茂郁的姓名和地址都不是柳的字。信封背面的邮戳存有日期1990年8月12日,应该不是原封。

信中所说“前次我提两册新书”,似是接着前信“新书陆续出现”(没有明确提到新书的数量)而说。柳1990年11月8日致邓锐龄信也专门提到戈尔斯坦(Melvyn C. Goldstein, 1938-)和兰姆这两本书(柳1990年5月23日致邓信提到谭·戈伦夫最早告诉他戈尔斯坦新书的事),所说内容与此信大同,就连用语都很相似(2009,213页),可见是写于同一时期,所以将此信定于1990年应该没有太大问题。此外,信中还提到“作者有几篇关于解放前西藏社会的文章,(陈乃文同志已译出几篇,)颇有水平”,应该是指发表于《中国藏学》1988年第4期(1990年11月15日,38-47页)和1990年第1期(1990年2月15日,135-153页)的梅文·C·高尔德施泰恩著,陈乃文译的《西藏庄园的周转——活佛转世制度下的土地与政治》(柳陞祺校)和《西藏农村的结构与差税制度》。

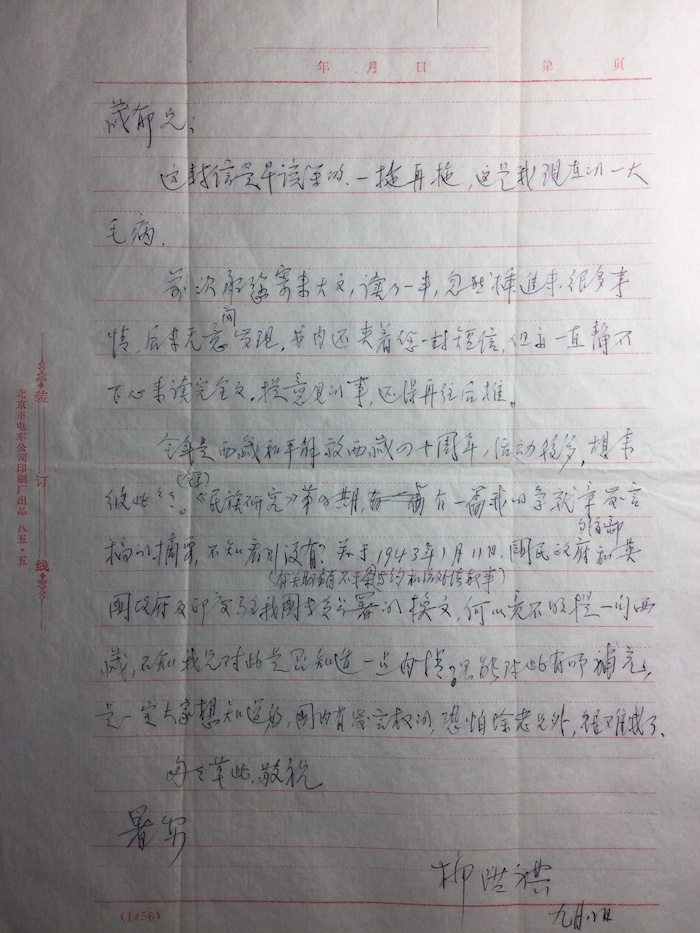

(十)1991年9月8日:

茂郁兄:

这封信是早该写的。一拖再拖,这是我现在的一大毛病。

前次承您寄来大文,读了一半,忽然插进来很多事情,后来无意间发现,书内还夹着您一封短信,但亦一直静不下心来读完全文。提意见的事,还得再往后推。

今年是西藏和平解放四十周年,活动较多,想来彼此彼此。(今年)《民族研究》第四期,有一篇我的急就章发言稿的摘要,不知看到没有?关于1943年1月11日,国民政府外交部和英国政府及印度驻我国专员公署的换文(有关取销不平等条约和治外法权事),何以竟不明提一句西藏,不知我兄对此是否知道一点儿内情?若能对此有所补充,是一定大家想知道的,国内有发言权的,恐怕除老兄外,很难找了。

匆匆草此。敬祝

暑安

柳陞祺

九月八日

这封信没写年份,带封,邮票和邮戳都被剪去。寄信人地址和收信人地址与第七封信同,字是柳的,应是原封。

“急就章发言稿的摘要”指《回顾西藏和平解放时的几个涉外关系问题》(1991c),发表于《民族研究》1991年第4期(1991年7月10日)。从这篇文章的发表时间以及信中提到今年是西藏和平解放(1951)四十周年,可知此信作于1991年。

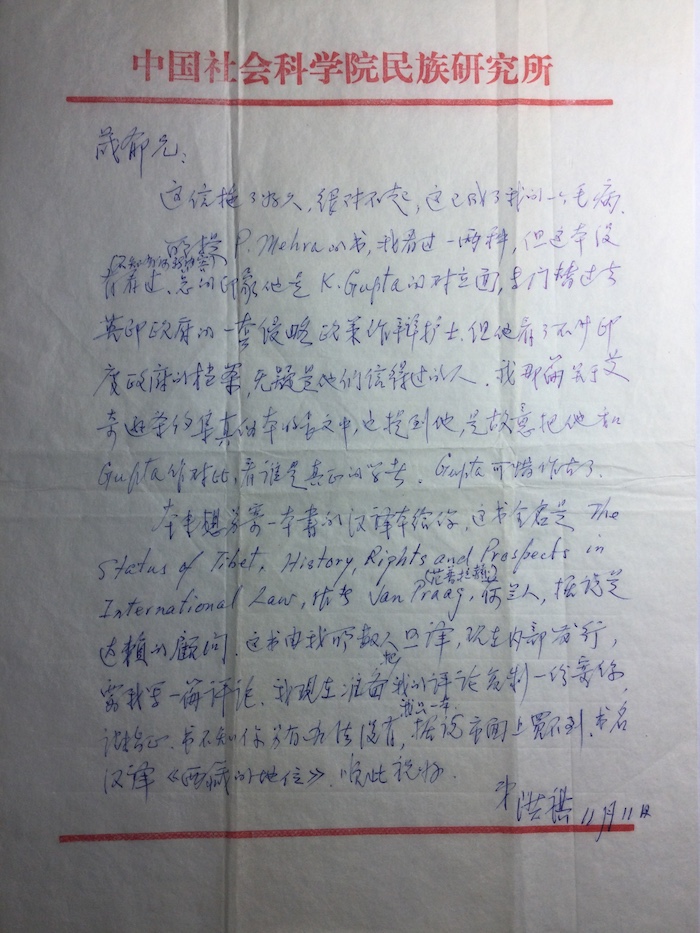

(十一)1991年11月11日:

茂郁兄:

这信拖了好久,很对不起;这已成了我的一个毛病。

所提P. Mehra的书,我看过一两种,但这本没有看过(不知有何新内容)。总的印象他是K. Gupta的对立面,专门替过去英印政府的一套侵略政策作辩护士。但他看了不少印度政府的档案,无疑是他们信得过的人。我那篇关于《艾奇逊条约集》真伪本的长文中,也提到他,是故意把他和Gupta作对比,看谁是真正的学者。Gupta可惜作古了。

本来想另寄一本书的汉译本给你,这书全名是The Status of Xizang, History, Rights and Prospects in International Law,作者Van Praag(范普拉赫),荷兰人,据说是达赖的顾问。这书由我所数人□[引者按:这个字不认识,待考]译,现在内部发行,要我写一篇评论。我现在准备把我的评论复制一份寄你,请指正。书不知你另有办法没有,我只一本,据说市面上买不到。书名汉译《西藏的地位》。顺此祝好。

弟 陞祺

11月11日

这封信没写年份,无封。

信中所提“我那篇关于《艾奇逊条约集》真伪本的长文”,指前述的《1929年版〈艾奇逊条约集〉第14卷何以有两种不同版本?——兼评西姆拉会议(1913-1914)》。柳在1990年7月10日和1991年9月2(一作24)日致邓锐龄信中都提到古普塔已经去世(2009,212,214页)。

“由我所数人□译,现在内部发行”的范普拉赫《西藏的地位》的汉译本,指社科院民族所翻译组翻译,统战部于1991年内部发行的铅印本。从这个铅印本的发行时间,可以知道这封信写于1991年。据柳1991年11月20日致邓锐龄信,此书他有两册,送了一册给邓。同信还提到,大约两年前(1989年底左右),黄颢和伍昆明送来此书原版,当时统战部请他们译成汉语,柳怕份量重,不想参加,最后决定由黄、伍组织人翻译(2009,214页)。

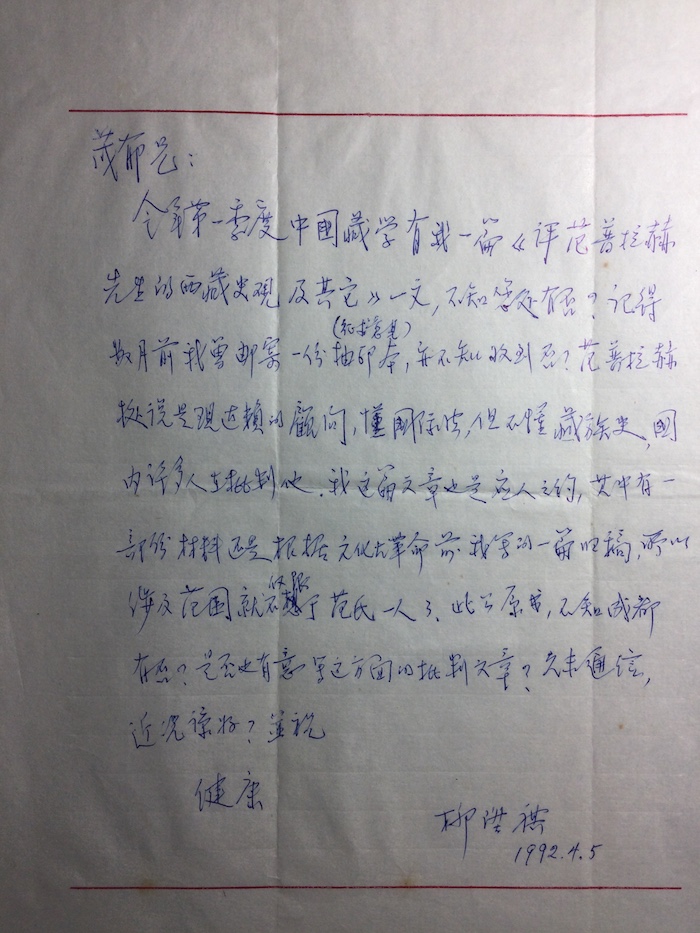

(十二)1992年4月5日:

茂郁兄:

今年第一季度《中国藏学》有我一篇《评范普拉赫先生的西藏史观及其它》一文,不知您处有否?记得数月前我曾邮寄一份抽印本(征求意见),亦不知收到否?范普拉赫据说是现达赖的顾问,懂国际法,但不懂藏族史,国内许多人在批判他。我这篇文章也是应人之约,其中有一部份材料还是根据文化大革命前我写的一篇旧稿,所以涉及范围就不仅限于范氏一人了。此公原书,不知成都有否?是否也有意写这方面的批判文章?久未通信,近况谅好?并祝

健康

柳陞祺

1992.4.5

这是第三封写有年份的信,带封,邮票已被剪去。寄信人地址和收信人地址与第十封信同,字是柳的。信封背面有两个邮戳,时间为1992年4月10日,应是原封。

柳的《评范普拉赫先生的西藏史观及其它》(1992)刊于《中国藏学》1992年第1期(1992年2月15日)。《中国藏学》是季刊,所以会说1992年第1期是“今年第一季度《中国藏学》”。“数月前我曾邮寄一份抽印本(征求意见)”,应该就是上一信中提到的“我现在准备把我的评论复制一份寄你,请指正”。这个抽印本或复制本是文章正式发表前的征求意见本。由于是在1991年11月11日寄出的,到1992年4月5日写信提到时,正好是“数月前”。

《中国藏学》的编者按提到:“本文删节本曾在《中国西藏》发表,现本刊征得柳先生同意予以全文刊登。”这个“删节本”发表于《中国西藏(汉文版)》1991年第1期(春季号,1991b)。柳1990年11月8日致邓锐龄信提到:“……又硬着头皮(南方土话)写完一篇书评,实在费力,以后再也不干了。这篇书评是这样的,大约一年前,组内组织人力先译出了范普拉赫的《西藏的法律地位》一书,而后逐章批判,但要我写一篇总评,我糊里糊涂地答应了,等看到原书,发现书内用的材料,几乎都出于黎吉生的《西藏简史》,只是他用现代国际法的观点,加以阐述……读来十分乏味,而且气忿,就这样时读时辍,再加上‘时忘’,所以拖到实在不能再拖了才动笔,时间就这样过去了,最近总算完稿,心上轻松了一些,这范氏……大家很重视,《中国藏学》上已连续发表三篇全面性的书评了,我这篇主要应《中国西藏》之约,恐怕又嫌长了一些,我觉得我已尽了力,如何处置,就由他们决定了。”(2009,212-213页)说的正是要在《中国西藏(汉文版)》发表删节本的事。

柳1991年11月20日致邓锐龄信提到评范普拉赫文时说:“我这篇文章,有一部分是根据一个旧稿(未发表过)写的,可能你看来有点面善,因为那篇旧稿你是看过的,在这旧稿一节中,主要我加进了李铁铮一篇,我总觉得过去对李铁铮教授注意得不够,所以补上了。”(2009,214页)“有一部分是根据一个旧稿(未发表过)写的”,与本信提到的“其中有一部份材料还是根据文化大革命前我写的一篇旧稿”,说的是同一件事。从内容看,这篇旧稿应该就是《文集》上册所收《评西方若干藏学研究者的藏族史观》(1980)。《文集》注明此文是1980年的“打印稿”,与柳致邓信提到的“文化大革命前我写的”在时间上并不冲突,因为一个是打印时间,一个是写作时间。

李茂郁后来也对范普拉赫的书写了批判文章,题《历史不容篡改——驳范普拉赫著〈西藏的地位〉一书的谎言》,分两次刊于《中国藏学》1994年第3期(1994年8月15日,3-25页)和同年第4期(1994年11月15日,17-30页)。

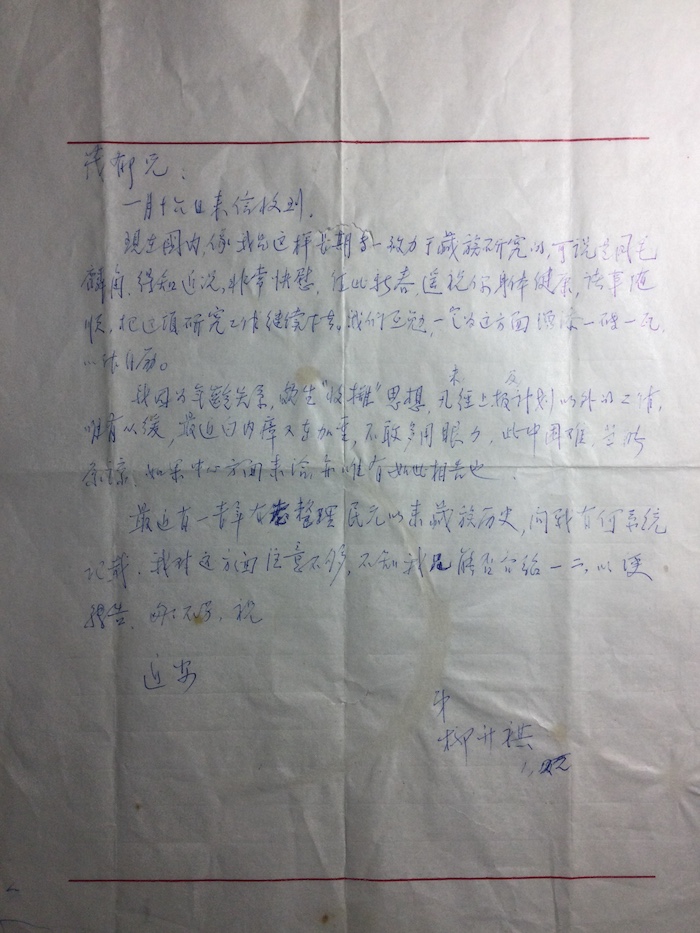

(十三)1月22日:

茂郁兄:

一月十六日来信收到。

现在国内,像我兄这样长期专一致力于藏族研究的,可说是凤毛麟角。得知近况,非常快慰,值此新春,遥祝你身体健康,诸事随顺,把这项研究工作继续下去。我们互勉,一定为这方面增添一砖一瓦,以作自励。

我因为年龄关系,颇生“收摊”思想,凡未经上报及计划以外的工作,唯有从缓,最近白内障又在加重,不敢多用眼力,此中困难,当能原谅。如果中心方面来洽,亦唯有如此相告也。

最近有一青年有志整理民元以来藏族历史,问我有何系统记载。我对这方面注意不够,不知我兄能否介绍一二,以便转告。匆匆不另,祝

近安

弟

柳陞祺

1, 22

此信没写年份,带封,邮票已被剪去。信封用的是中国藏学研究中心专用的牛皮纸信封(汉藏双语),寄信人也是中心,所书李茂郁的姓名和地址都不是柳的字。信封背面的邮戳残存日期不全,应该不是原封。

信中可据以判定写信年份的要素太少,暂时将其附于末尾,以待将来之研究。

柳陞祺的藏书

最后谈谈柳陞祺的藏书。据邓锐龄回忆:“在改革开放之初,民族所新购进一批关于藏学的外文图书,放到办公室内供借用,几位先辈如久渴逢饮,争先选择带走,柳先生则默默在旁静候,等别人走后再从剩余堆里挑一二种。”(2008b,60页)这段回忆虽然说的是关于柳不同人争竞的谦让性格,但也反映出他并不是一个嗜书和藏书的人。但是,既然所做工作与历史有关,当然也离不开购书和藏书这类事。据柳在《回忆》中说:“到西藏后,沈宗濂处长提倡大家多做点儿研究工作。因为这和我去西藏的个人打算,不谋而合,所以非常容易接受。办事处从重庆、加尔各答买了一批关于西藏以及其他方面的中西文书籍。印度方面的西文书,就是我经手买的。”(2008a,768页)1952年回国后,柳也帮助民院研究部从印度买过书。

我在孔网见到一本法国东方学家(本职是医生和旅行者)米戈(André Migot, 1892-1967)著《朝佛商队:一个穿越高地亚洲秘境的法国人》(Caravane vers Bouddha. Un Français à travers la Haute-Asie mystique, 1954)的英译本(translated from the French by Peter Fleming, London: Rupert Hart-Davis, 1955;https://book.kongfz.com/505030/3175483640;2023年12月4日读取)。此书有三处引起我的注意。第一,英译者就是给哈雷尔《西藏七年》英译本写导言的傅勒铭(Peter Fleming, 1907-1971)。傅是英国有名的冒险家和旅行作家,创造了007(James Bond,詹姆斯·邦德)这一角色的伊恩·弗莱明(Ian Fleming, 1908-1964)就是他的亲弟弟。傅勒铭有关1904年藏英战争的Bayonets to Lhasa. The First Full Account of the British Invasion of Xizang in 1904(London: Rupert Hart-Davis, 1961)有汉译本(彼得·弗莱明著《刺刀指向拉萨》,向红笳、胡岩译,西藏人民出版社,1987年11月第1版[内部发行])。第二,书名页上签有一个“柳”字,这是柳陞祺的字。第三,书里夹有一张印度加尔各答的牛津图书文具公司(Oxford Book & Stationery Co.)的邮政快递单(postal despatch note)。快递单的填写时间是1957年10月1日,收件人为“中国北京西郊中央民族学院柳陞祺教授”(Prof. Liu Shen-chi, Central Academy of Nationalities, West Suburb, Peking, China)。快递之物为英语书六种七册,每种都标出册数以及作者名、书名和出版社名的简称:

1. Migot_Xizang Marches(Rup. H. Davis)

2. Woodruff_Men Who Ruled India-Vols I & II(J.Cape)

1. Landor_In the Forbidden Land(Harper)

1. Smith_Golden Doorway to Xizang(B. Merrill)

1. Cammann_Trade through the Himalaya(Princeton)

1. Kihara_Peoples of Nepal Himalaya(F.&F.R.S.)

除了上面已经提到的米戈书一种之外,其余五种书的详细出版信息(仅列初版)如下:

Philip Woodruff, The Men who Ruled India, Vol. 1: The Founders, London: Jonathan Cape, 1953.

Philip Woodruff, The Men who Ruled India, Vol. 2: The Guardians, London: Jonathan Cape, 1954.

A. Henry Savage Landor, In the Forbidden Land, in 2 volumes, New York and London: Harper & Brothers Publishers, 1899.

Nicol Smith, Golden Doorway to Xizang, Indianapolis: Bobbs-Merrill Co., 1949.

Schuyler Cammann, Trade through the Himalayas: The Early British Attempts to Open Xizang, Princeton: Princeton University Press, 1951.

Hitoshi Kihara(木原均), Peoples of Nepal Himalaya: Scientific Results of the Japanese Expeditions to Nepal Himalaya, 1952-53, Kyoto: Fauna and Flora Research Society, 1957.

孔网的这本米戈再加一本The Men who Ruled India的第1卷(1955年第6印:https://book.kongfz.com/20209/5805131877/;2023年12月26日读取),上面不仅盖有牛津图书文具公司的圆形蓝章,还有“Jun 1957”(1957年6月)和“Mar 1957”(1957年3月)的蓝色戳记,应该就是1957年10月寄给柳陞祺的这批书中的两册。至于寄书的人,邮政快递单的下方也有记录,是代表桑蒂尼克坦 (寂乡)的Wei Kwei-sun博士寄出的(sent on behalf of Dr. Wei Kwei-sun, Santiniketan)。桑蒂尼克坦是泰戈尔创办的国际大学的所在地,柳陞祺曾在这里做过三年的研究。Wei Kwei-sun即魏銈孙(1915-1995),本科毕业于北京师范大学,1942年清华大学外文系研究生毕业后留学印度,1946年于阿里格尔穆斯林大学(Aligarh Muslim University)获得博士学位。之后,魏一直任教于国际大学中国学院,我想他肯定认识从1949年到1952年在国际大学从事研究的柳陞祺。正是由于这层关系,魏才会帮助柳从印度购书。有趣的是,当我写到这里时,发现在2022年3月,魏銈孙的亲属曾将他的一批学术资料捐献给北京大学外国语学院(https://www.eastlit.pku.edu.cn/zxhd/1355678.htm)。

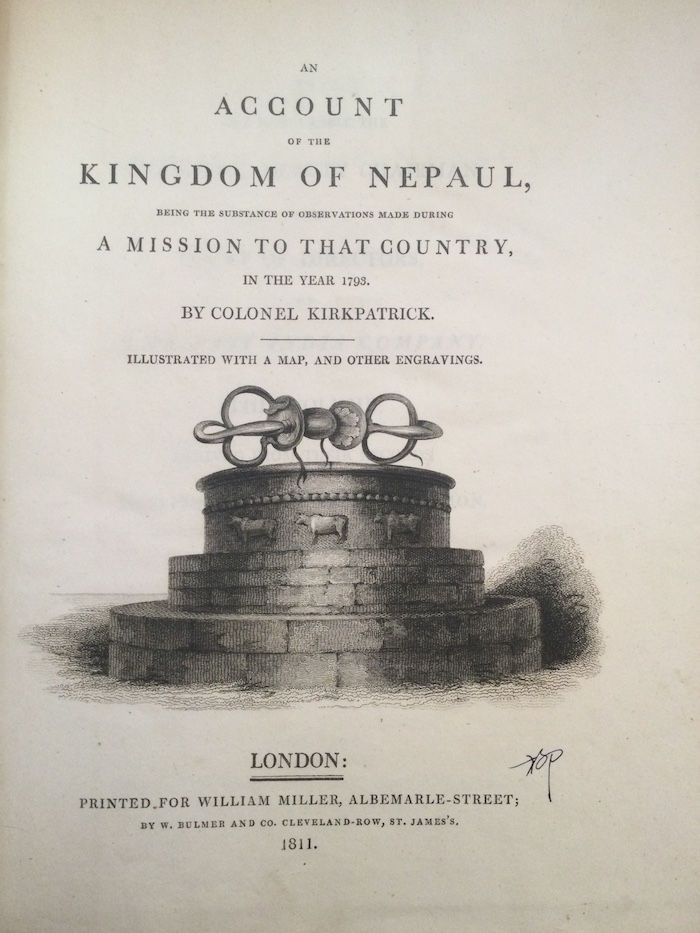

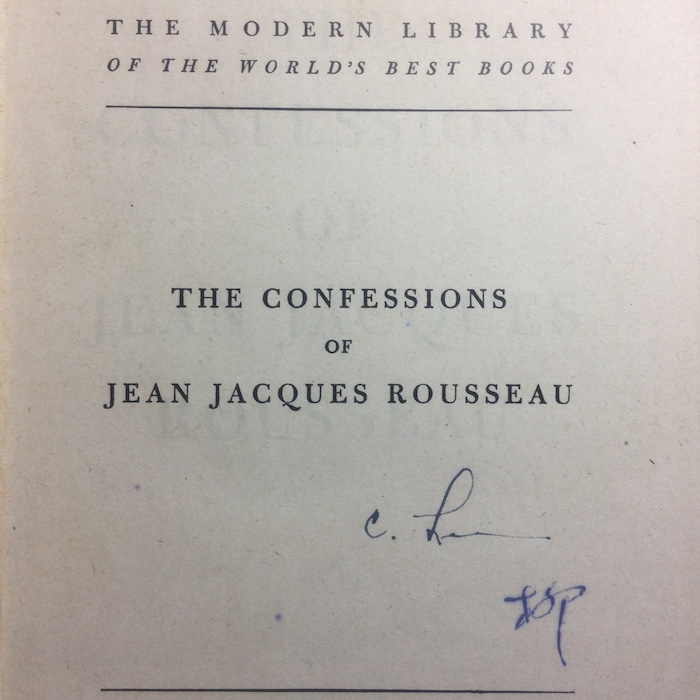

像米戈书这样带有“柳”字签名的外文书,我在孔网还见过三种。第一种是比较珍贵稀见的专业书籍,十九世纪初出版的柯克帕特里克上校(Colonel James Kirkpatrick, 1729-1818)的《尼泊尔王国纪闻》(An Account of the Kingdom of Nepaul, Being the Substance of the Observations Made during a Mission to that Country in the Year 1793, London: Printed for William Miller, Albemarle-Street, 1811)。这本书有Matthew White Viscount Ridley 2nd Baron Wensleydale(1874-1916)的藏书票,可知为其旧藏。我怀疑它是柳陞祺在拉萨时从印度订购的那批外文书中的一种。第二种是常见的通识读物,“世界名著现代文库”(The Modern Library of the World’s Best Books)版的卢梭《忏悔录》英译本(The Confessions of Jean Jacques Rousseau, New York: The Modern Library, n.d.)。这两本书都被我买了。第三种是英国马克思主义史学家莫尔顿(Arthur Leslie Morton, 1903-1987)的《人民的英国史》(A People’s History of England, London: Lawrence & Wishart Ltd., New Edition, Second impression, May 1951;有汉译本),被友人刘铮(笔名乔纳森)买去。同米戈书一样,这三本书上面都没有民族所图书室或图书馆的索书号、登记号和条形码。

《尼泊尔王国纪闻》

《忏悔录》英译本

《人民的英国史》

柳陞祺部分作品及相关文献编年目录

1928

a.《宝石山上》,《光华周刊》第3卷第2期,1928年3月19日,21-23页。

b.《逝水》,《光华周刊》第3卷第7期,1928年(出版月份和日期不详),13-17页。

1932

《原文〈伊尔文见闻杂记〉附译文注释》,柳影沄(Y. Y. Lieu)译注,奚识之(Richard S. C. Hsi)整理,春江书局,1932年4月初版。

1934

“Heroism and Hero-Worship”(《英雄主义与英雄崇拜》), The China Critic, Vol.7, No.13(March 29, 1934), pp.301-303.

1935

a.“Complaints of a College Graduate”(《一个大学毕业生诉苦》), The China Critic, Vol.8, No.6(February 7, 1935), pp.129-131.

b.《寄给母校》,《光华大学十周纪念册》,1935年6月,20-21页(文艺部分)。

1936

《大西路上的蛙啼声》,《光华大学同学会会刊》第18、19期合刊,1936年6月3日,4-5页。

1938

a.“What’s Wrong with China’s New Culture Movement”(《中国的新文化运动出了什么问题?》), The China Critic, Vol.21, No.6(May 12, 1938), pp.71-74.

b.“The Romanization of Chinese”(《汉字的罗马拼音化》), The China Critic, Vol.22, No.4(July 28, 1938), pp.56-58.

c.“The Place of Han Tse”(《汉字的地位》), The China Critic, Vol.22, No.5(August 4, 1938), pp.72-74.

d.“Should ‘Han Tse’ be Abolished?”(《应该废除“汉字”吗?》), The China Critic, Vol.22, No.6(August 11, 1938), pp.88-90.

1941

《亚萨王歌》,坦尼生著,柳陞祺译,《青年之声》第3卷第2、3期合刊(1941年12月),第61-72页。

1943

《仲夏残梦》,莎士比亚著,柳陞祺译,《文心》第1期(1943年3月20日),11-16页。

《我在白天轰炸了德国》,柳陞祺译,《中国的空军》第3卷第4期(1943年4月15日,123-124,114页。

1947

a.《西藏政变实录》,《新闻报》(上海),1947年8月25日。

b.《西藏政治》,《文集》下册,425-476页。

c.《西藏地理》,《文集》下册,477-525页。

d.《西藏宗教(上)》,《文集》下册,526-572页.

e.《西藏宗教(下)》,《文集》下册,573-650页。

1948

a. “[……], The China Weekly Review(《密勒氏评论报》), Vol.110, No.1(5 June, 1948), pp.15-17.(《英国侵略西藏简史》,朱正明译,《亚洲世纪》第3卷第2、3期合刊,1948年9月1日,21-23页)

b. [……], ibid., Vol.110, No.2(12 June, 1948), pp.50-53.

c. [……] , ibid., Vol.110, No.3(19 June, 1948), pp.81-83.

1952

Heinrich Harrer, Sieben Jahre in Xizang, Vienna: Ullstein Verlag, 1952.

1953

a.Heinrich Harrer, Meine Xizang-Bilder, Selbruck am Chiemsee: Heering Verlag, 1953

b.Tsung-lien Shen and Shen-chi Liu, Xizang and Xizang’s People, with sixty-seven illustrations and two maps, Stanford: Stanford University Press, 1953.

c.Heinrich Harrer, Seven Years in Xizang, tr. from the German by Richard Graves, with an introduction by Peter Fleming, London: Rupert Hart-Davis, 1953.

1954

Heinrich Harrer, “My Seven Years in Xizang”, The Geographical Journal, Vol.120, No.2(June 1954), pp.146-155.

1955

《チベットでの七年》,近藤等译,东京:新潮社,1955年7月20日初版。

1959

《评李有义著的“今日的西藏”》,《民族研究》1959年第3期(1959年3月4日),23-25页(部分内容摘登于《读书杂志》1959年第7期[1959年4月12日],26页)。

1963

a.《藏族简史(初稿)》,中国科学院民族研究所西藏少数民族社会历史调查组编,中国科学院民族研究所,1963年9月。

b.《藏族简志(上编)(初稿)》,中国科学院民族研究所西藏少数民族社会历史调查组编,中国科学院民族研究所,1963年。

1964

a.《西藏喇嘛教的寺庙和僧侣组织(初稿)》,中国科学院民族研究所,1964年10月;《文集》下册,651-688页。

b.《西藏喇嘛教与国外关系概述(初稿)》,中国科学院民族研究所少数民族社会历史研究室,1964年10月;《文集》下册,689-715页。

1969

《关于在蒙藏委员会拉萨办事处期间的回忆》(完成于1969年7月),未刊稿,《文集》下册,761-774页。

1980

《评西方若干藏学研究者的藏族史观》,1980年打印稿,《文集》上册,367-393页。

1981

《チベットでの七年》,福田宏年译,东京:白水社,1981年9月25日初版。

1982

a. 《读〈被隐藏的中印边界史〉书后》,《西藏研究》1982年第1期(1982年3月),67-70页;《文集》下册,723-729页。

b. 《清代在西藏实行金瓶掣签的经过》(1982年与邓锐龄合作),《民族研究》1982年第4期(1982年7月20日),14-26、53页;《文集》上册,225-248页。

1984

a.《我进藏的第一课》(1984年5月1日完成于北京),《西藏文史资料选辑》第四辑,西藏自治区政协文史资料研究委员会编,1985年2月第1版,68-77页(内部发行);《文集》下册,752-760页。

b.《乔治·波格尔入藏的使命内容及其执行结果》(1983年6月与邓锐龄合写),《藏族学术讨论会论文集》,西藏人民出版社,1984年9月拉萨第1版,205-219页;《文集》上册,257-270页。

c.《向昨天告别——记1949年我离开西藏的经过》(完成于1984年10月22日),未刊稿,《文集》下册,778-787页;《纪念论集》,1-9页。

d.《关于兰姆博士》(从内容看应该是完成于1984年),未刊稿,《文集》下册,800-801页。

1985

《西藏简史》,《藏族简史》编写组,西藏人民出版社,1985年12月拉萨第1版。柳陞祺负责部分的摘文,《文集》上册,1-87页。

1986

a.《我的学习研究历程》(附表:本人从事藏族历史研究工作的主要成果[包括论文、著作、教材等];完成于1986年4月15日),未刊稿,《文集》下册,788-793页。

b.《汤姆斯·马吝入藏始末》,《西藏研究》1986年第2期(1986年5月),37-46页。此文即《马吝——第一个到拉萨的英国人》(文字略有不同),《文集》上册,271-285页。

c. 海因利希·哈雷:《西藏奇遇》,袁士朴译,马连元校,拉萨:西藏人民出版社,1986年6月拉萨第1版(内部发行)。

d.《浅释“商上”》,打字油印本,中国社会科学院民族研究所,1986年7月;《文集》下册,716-722页。

1987

《第六辈班禅额尔德尼·洛桑贝丹意希生平事迹述评》(1986年与邓锐龄合写),《民族史论丛》第一辑,中国社会科学院民族研究所民族历史研究室编,中华书局,1987年1月第1版,221-242页;《文集》上册,191-224页。

1988

a.《一次关于西藏问题的谈话——研究员柳陞祺答中国国际广播电台记者问》,《民族研究》1988年第1期(1988年1月10日),11-15页;《文集》上册,414-421页。

b.《〈现代西藏的诞生〉读后》,未刊稿,完成于1988年4月30日,《文集》下册,730-738页。

c.《西藏名义辨析》(与常凤玄合写),《中国藏学》1988年第2期(1988年5月15日),21-31页;《文集》上册,88-108页(将出版年代1988年错印成1998年)。

d. 一篇完成于1988年9月23日的未刊稿,《文集》上册,286-291页。

e.《〈康藏密教访求纪行〉读后》(完成于1988年3月25日),《中国藏学》1988年第4期(1988年11月15日),117-118页;《文集》下册,739-741页。

1989

a.《用历史的眼光认识西藏》,《中国西藏(汉文版)》1989年第2期,37-40页;《文集》上册,407-413页。

b.《录音访问:访民族研究所藏族历史研究员柳陞祺》,张庆年采访,播出时间1987年10月8日至10日,《中国广播电视年鉴(1989)》,《中国广播电视年鉴》编辑委员会编,北京广播学院出版社,1989年12月第1版,315-316页。

1990

a.《1929年版〈艾奇逊条约集〉第14卷何以有两种不同版本?——兼评西姆拉会议(1913-1914)》,《中国藏学》1990年第1期(1990年2月15日),3-30页;《文集》上册,292-337页。

b.《读〈达赖喇嘛传〉和〈班禅额尔德尼传〉》(完成于1990年2月5日),未刊稿,《文集》下册,742-745页。

c.《为悼念李铁铮教授而写》(完成于1990年3月25日),《中国西藏》1990年第3期,53-54页;《文集》下册,802-804页。

1991

a.《应当争取有一个更大的藏学研究队伍》,《中国藏学》1991年第1期(1991年2月15日),16-18页;《文集》上册,422-424页。

b.《评范普拉赫先生的西藏史观及其它》(删节本),《中国西藏(汉文版)》1991年第1期,40-43页。

c.《回顾西藏和平解放时的几个涉外关系问题》,《民族研究》1991年第4期(1991年7月10日),14-17页;《文集》上册,362-366页。

d.“Foreword”(June 1, 1991),Theses on Xizang Studies in China, Beijing: China Xizang Studies Publishing House, 1991, p.I.

e.“An Explanatory Analysis of the Name ‘Xi Zang’”(with Chang Fengxuan), ibid., pp.1-29.

f. “Why Volume XIV of 1929 in A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and Neighbouring Countries Has Two Different Editions——With Comments on the Simla Conference(1913-1914)”, ibid., pp.233-289.

1992

a.《评范普拉赫先生的西藏史观及其它》,《中国藏学》1992年第1期(1992年2月15日),14-22页;《文集》上册,394-406页。

b.《寄给于老的一篇短文》(完成于1991年7月15日),《藏学研究论丛》第4辑(于道泉先生九十大寿专辑),西藏人民出版社,1992年8月第1版,20-22页;《文集》下册,805-806页。

1994

《忆九世班禅》,《中国西藏(汉文版)》1994年第2期,36-37页;《文集》下册,796-799页。

1996

a.《清初第五辈达赖喇嘛进京及受封经过》(与邓锐龄合作),《藏族历史宗教研究》(《文集》误作《藏族历史宗教论文集》)第一辑,陈庆英主编,中国藏学出版社,1996年8月第1版,71-115页;《文集》上册,109-150页。

b.《热振事件见闻记》,《中国藏学》1996年第4期(1996年11月15日),84-100页;《文集》上册,338-361页。

1997

《缅怀老同学赵家璧》(作于1997年11月17日),《赵家璧先生纪念集》,上海鲁迅纪念馆、上海文艺出版社编,上海文艺出版社,1998年10月第1版,66-68页。

1998

《十八世纪初清政府平定西藏准噶尔之乱始末》,《民族研究》1998年第1期(1998年1月25日),84-94页;《文集》上册,151-170页。

1999

《柳陞祺情系西藏五十秋》,侯艺兵摄影撰文,1999年10月25日《光明日报》第11版。

2001

a.胡岩(编):《柳陞祺先生谈所谓的英国“驻藏办事机构”——从黎吉生的去世说起》,《中国西藏(中文版)》2001年第3期,12-15页。

b.Hu yan(Interviewer): “Mr. Liu Shengqi on H. E. Richardson”, China’s Xizang(《中国西藏[英文版]》), No.3, 2001, pp.37-38.

2002

《我学习藏族史的经过》,《中国西藏(中文版)》2002年第3期,48页;《文集》下册,794-795页。

2003

a.《柳陞祺先生逝世》,2003年4月1日《中国社会科学院院报》。

b. 伍昆明:《纪念著名藏学家柳陞祺先生》,《中国西藏(中文版)》2003年第3期,72-73页。

c. 李晨升:《柳陞祺先生生平》,《中国民族研究年鉴:2003年卷》,民族出版社,2004年12月第1版,380-385页。

2004

《1727-1728年卫藏战争前后清中央的治藏方策》,《民族研究》2004年第1期(2004年1月25日),92-101页;《文集》上册,171-190页。

2005

《拉萨三大寺的学制》,《中国藏学》2005年第4期(2005年11月15日),28-37页。

2006

沈宗濂、柳陞祺:《西藏与西藏人》,柳晓青译,邓锐龄审订,中国藏学出版社,2006年7月第1版。

2007

《西藏五年》,陈乃文口述,李婧整理,《西藏人文地理》2007年第6期(2007年11月),148-154页。

2008

a.《柳陞祺藏学文集(汉文卷)》(简称《文集》),上下册,中国藏学出版社,2008年10月第1版。

b.《纪念柳陞祺先生百年诞辰暨藏族历史文化论集》(简称《纪念论集》),郝时远、格勒主编,中国藏学出版社,2008年12月第1版。

2009

《柳陞祺先生致邓锐龄先生书信补辑》,《中国藏学》2009年第3期(2009年8月15日),204-221页。

2010

a. 柳陞祺:《西藏的寺与僧(1940年代)》,中国藏学出版社,2010年1月第1版。

b. 柳陞祺:《拉萨旧事(1944-1949)》,中国藏学出版社,2010年1月第1版。

2014

a.“Notes on Thomas Manning’s Journey to Lhasa according to Chinese Sources”, 《中国藏学(英文版)》),No. 1, March 2014, pp.49-57.

b. 沈宗濂、柳陞祺:《西藏与西藏人》,柳晓青译,邓锐龄审订,中国藏学出版社,2014年5月第2版。

c. 柳陞祺:《西藏的寺与僧(1940年代)》,中国藏学出版社,2014年5月第2版。

d. 柳陞祺:《拉萨旧事(1944-1949)》,中国藏学出版社,2014年5月第2版。

2018

《陈乃文、陈燮章访谈录》和《陈燮章访谈录》,《中国少数民族社会历史调查访谈录》(上),中央民族大学民族博物馆编,学苑出版社,2018年1月北京第1版,88-112页,229-240页。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司