- +1

我想努力,再努力,追上2019年

读到单读新书 039《可能的世界》的书名,编辑部的大家各有各的惆怅:我们相互张望,由书名一下子想到的,是北京奥运会前后人人期待的“可能的世界”,还是近年来见识过“不可能”后急剧紧缩的“可能的世界”,或是其他地方与时空里的“可能的世界”……

作为这一代内心紧缩的青年们,我们还有去想象什么是“可能”的自由吗?如果要保持这份自由,什么可以用作想象的材料,从何处寻找可能性的样本?《可能的世界》就在这样一个迷惘不安的时刻出现了。

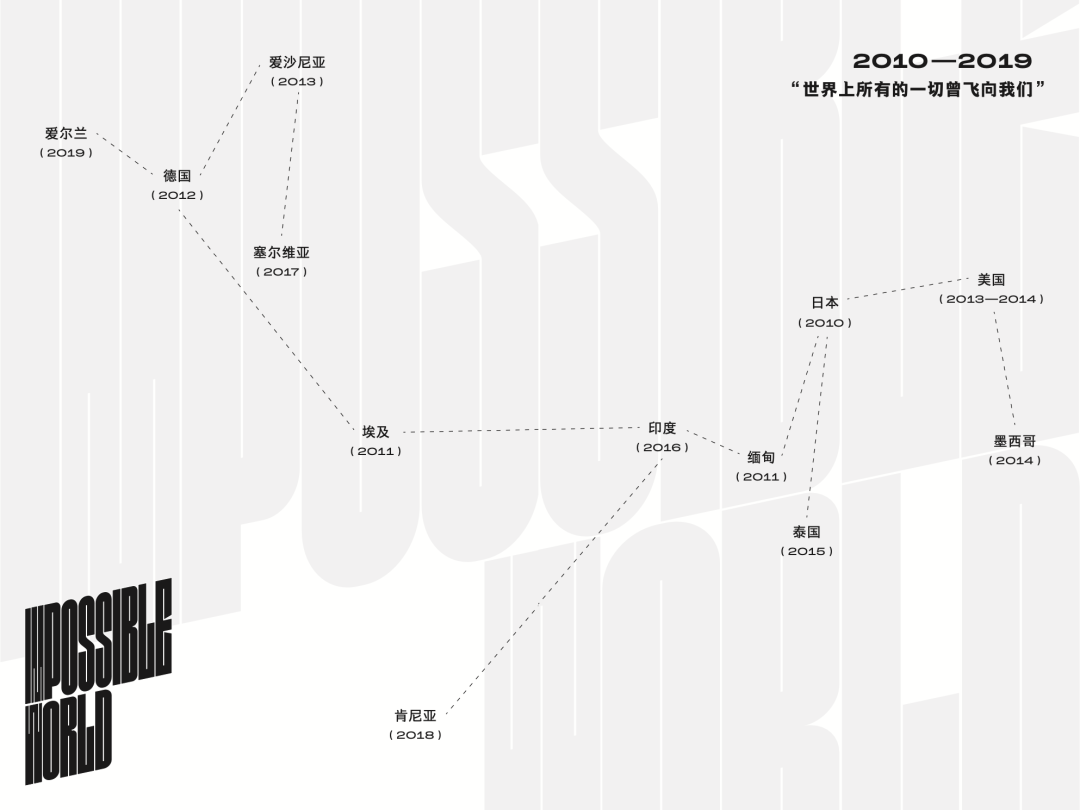

查看《可能的世界》写作地图

从 2010 年到 2019 年,杨潇作为记者和背包客陆续去了美国、埃及、缅甸、德国等十多个国家。时而乐观,时而忧虑,他把在当时当地的记录与对远方的思考一起,写在了《可能的世界》的 20 篇文章里。

现在回头来看,那十年拥抱世界的机会并非常态,而是一段宝贵的窗口期。他在美国哈佛大学度过了“压倒性”的丰富的访学时光,“世界上所有的一切曾飞向我们”;在缅甸历经曲折采访到了结束软禁刚刚一年的昂山素季,那时无人了解历史的反复会如此迅速;在爱尔兰,在对“船”和“墙”的来回忖量中,他“好像听到了钟摆开始转向的声音”。每一次行走都是一次对可能性的捉摸,与此同时,也是对不可能性的靠近。

今天单读分享杨潇为《可能的世界》作的《自序:追上 2019》,希望我们能从世界与自我不停变动的关系里,从不同社会历史纹理之间,守住基本的自由感。他在自序里写道,“你将看到的,是不可能与可能此消彼长的故事。也许,只要保持想象力,人们就能守住自由感,进而守住自己的生活。”

自序:追上 2019

作者:杨潇

那年冬天准备考研时,我总去学校的老图书馆二楼,那是外文报刊阅览室,平时人很少,不用担心占座问题。因为厌倦了复习材料上枯燥的阅读理解,我决定读英文报刊作为替代。有一篇写自驾沿长城旅行的长文尤为好看,配图里,公路上等待车轮帮忙脱粒的黄澄澄的谷物也让人印象深刻。可惜我没记住作者的名字。按时间推算,他应该就是后来写《寻路中国》的彼得·海斯勒(中文名何伟)。

老图用的是那种老式长桌,从下午到晚上,我就趴在桌上啃杂志来应试。老图很安静,来上自习的总是那些人,好几个也都是考研的,谁也不认识谁,见面笑笑,有种共赴某事的同侪温暖。读累了,下楼围着新开湖夜跑,再去临近的天南街买几个橘子解渴,时隔二十来年,我仍然记得那带着冰碴的酸甜。

几个月后,《国家地理》帮我在考研英语里拿了高分,但我却莫名其妙丧失了继续读书的热情,毕业进了媒体。我从编辑干起,学习校对、排版、起标题,还莫名其妙写起了时评,毕竟,那是一个“热言时代”。纸上谈兵几年后,我到了市场化媒体,开始做自己真正想做的事儿:当记者,写稿子。先写时政报道,再写人物报道,最后写特稿,我做得还不赖,但总觉得少点儿什么。2010 年 4 月的某一天,我正在一个灾难现场采访,歇脚时接到短信,编辑问我愿不愿意去日本采访。

年初,杂志社就计划拓展海外报道,这一年的目标是近邻印度和日本。因为之前读过英国记者爱德华·卢斯写的《不顾诸神:现代印度的奇怪崛起》,我对印度这个矛盾之国充满好奇,对日本则兴趣寥寥。不过,作为年轻记者,在这种重大选题面前,通常只有被选择的份儿。我告诉自己,不去日本,也未必轮得着你去印度,便硬着头皮回复编辑:好!

在哈佛大学,杨潇遇见了电影《枪声俱乐部》主角之一的原型,一位曾经的战地摄影师

现在想起来怪有意思。一家媒体会把一个不懂当地语言,没有相关文化背景,甚至没怎么出过国的年轻记者,扔到一个陌生国度去写封面报道。你可以说这不够职业化,但也可以说是霸蛮生长:很少自我设限,想到什么就去做了,带着积极、热切甚至急吼吼的劲儿,管它什么“万事俱备”。

于是,这位被点名的年轻记者,诚惶诚恐开始准备。一边联系采访,一边大量阅读。我读的第一本书应该是约翰·道尔的《拥抱战败:第二次世界大战后的日本》,边读边从注释里发掘更多参考书,再买,再借,再读。这种主题阅读效率极高且令人愉悦,三个月啃了 40 多本日本主题的书,我对目的地产生了越来越大的兴趣。很难说关于日本我写的到底是什么。有一点时事,有一点历史,有一点地理,有一点人物,有一点智识讨论,再用自己的游历把它们都串起来。系列文章发表后,一位我尊重的媒体前辈说,读起来有点像《国家地理》。那时我更多凭本能写作,谈不上什么文体意识,但他的评价让我想起了多年前在老图度过的那些安静夜晚,以及带着冰碴的橘子果汁。反正,开卷总是有益,阅读不会吃亏。

《国家地理》的底色什么?英国作家在为《有待探险的世界》( 这是一本《国家地理》的旅行与探险故事集)所撰序言中说,“对浪漫体验的向往和对冒险经历的向往,能够成为我们每一个人心中的第一推动力”。早在十岁时,他就明白了这种渴望,每次和父母进伦敦城,他都会趴在科克斯普尔街(Cockspur Street)那些航运公司总部的明亮大橱窗前,目不转睛地望着那些“用橡木、柚木、铁制构件和雕刻精美的黄铜组装起来的”远洋巨轮模型,一边看一边“在伦敦西区的雾霭中,做着无比美妙的梦”。

我想象着有朝一日有了钱,我会很神气地大步走进去,径直走到办事员的高台子跟前,让他给我一张手写的远洋船票……我想着开阔海面上,一眼望不到头的尾流在船后缓缓舒展……我想象着自己在特内里费岛水域生平第一次看到飞鱼,在南太平洋上第一次看到信天翁;船驶过赤道无风带,我汗津津地一路瞌睡,在咆哮西风带,我被滔天巨浪吓得胆战心惊…….

许多人小时候都有一扇或者几扇自己的橱窗通往远方。对我来说,这是每期《少年科学》杂志内页夹着的折纸模型(你能想象吗,有一期他们居然让读者来造航母),是外婆家房头泥巴地上被我挖出的沟沟壑壑(我名之为江河湖海,在上面观察雨水对泥沙的运输),是长途私营中巴里的汽油味儿(曾经令人心醉),是湘江里轮船的汽笛声(至今仍可直达脊柱令它微微发麻),是深夜里传来的铁轨上有节奏的、令人心驰神往的咔嗒咔嗒,更是伴随我长大的那些与地理有关的作品,不论它是凡尔纳的科幻小说,还是关于非洲、堪察加半岛或者南太平洋的探险故事。

《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》出版后,我和朋友复盘各自的写作。我们这一代人,成长于“四个现代化”氛围浓厚的改革开放早期,每个人的梦想都是长大当科学家,从小学就开始鼓捣“小发明”“小创造”,还要“胸怀祖国,放眼世界”——家家都有两本地图册,红色塑料皮是中国的,深绿色塑料皮是世界的——并阅读大量科普作品。西方地理大发现时代以降的那些博物学家、冒险家、记者、作家(他们往往一人容纳这所有身份)就是从那时开始,这一路径源源不断进入我们这一代人的阅读视野,可能到今天也没有完全终结。于是,哪怕今日世界已很少有未被探索的角落,但这一代中的不少人因为曾经在纸上凫水于大航海时代,知识结构殊为驳杂,所以他们的潜意识里(容我大胆假设)仍然住着一个博物学家。当他们中间的一些人开始写作时,就总忍不住想要写万事万物。不要误会,他们并非要撰著百科全书,而是不甘于特定专业、领域或者文体的限制(在这一点上,你也可以说他们是“业余者”),总希望占有不同时空的素材,铺排,穿插,交跳跃——有时摔到地上,但智识的乐趣一直都在。

日本之行开了一扇门。从 2010 年到 2019 年这十年间,我陆续去了二三十个国家出差、旅行或者短住。在整理过去十年所写文章时,三个字不断出现在我的脑海里:可能性。这里头当然有年轻带来的乐观,尤其是当年轻与跨国旅行结合的时候——安排自己的旅行会有一种安排自己生活的错觉,而人在异乡也往往很容易踏入(我不愿用“陷入”)某种“自由生活”的想象。但其中也有结构性的东西,回到 2010 年或许能看得更清楚。但那是 2010 年,不是 2014 年——这一年 3 月 1 日,我跟着一群留学生,与访美的一位北大著名教授在哈佛法学院围炉夜话。二十多个年轻人围着这位谦逊儒雅又光芒四射的知识分子,无话不谈。久违的单纯热烈美好,好得让我觉得不真实。这一年是“一战”爆发 100 周年,我在当晚的日记里写道:“从 1914 到 2014,人类有过多少个温馨恳谈的夜晚?”美好归美好,某一瞬间我仍然觉得,他是不是太乐观了?我想起阿富汗和墨西哥同学对我说的,如果你不经历我们国家的剧变,你不会想到国家是可以倒退几十年的。于是,我在一篇文章中写下这样的疑问:“这是晚期还是新世界,是隧道的入口还是出口?”

哈佛的拉蒙特图书馆 24 小时开放,临近期末,自习到深夜的人会收到学生组织发的“鼓劲卡”(摄影:杨潇)

也不是 2016 年——这一年 12 月 19 日,我和同事在印度菩提伽耶采访宗萨仁波切。采访正在进行时,美国大选结果揭晓,仁波切从我们这里知道了特朗普当选的消息,他又一次谈起万事万物之间的因缘,并重复了之前的预测:“可能就是那些讨厌特朗普的人,会让他获得胜利。”菩提迦耶雾霾很重,这反而给了它一种出尘之感。在绕塔时,我碰到一位郁闷的纽约小哥。他说,感觉整个世界都在你周围发疯乱转,而我们却在这么个地方安静地待着,真是太奇怪了。

菩提迦耶,以佛祖证悟的那株菩提树为中心,一场法会即将开始(摄影:杨潇)

更不是 2019 年——这一年 12 月 5 日,逆时针环绕德国采访旅行 40 天后,我从柏林飞回国内。按预算可以在德国多待几天的,但我急着回来,去绍兴观看一项国际赛事。我在浦东机场下了飞机就直奔比赛举办地,心里想着,等来年春天争取再去德国一趟,把漏掉的城市补上,反正,去欧洲也非常容易。一个月后,新冠疫情暴发,剩下的,就是历史了。

德国最东端,与波兰一河之隔(摄影:杨潇)

可能需要拉开较长一段时间,才能看清我们身处其中的究竟是什么。恰如在 2010 到 2019 那个十年,我带着属于当时当地的问题(和局限)去现场,观察,采访,记录,难以知悉随着时空的变化,哪些文字将变得幼稚、唐突乃至尴尬,哪些文字却将在时间棱镜的折射下,闪耀出一点点预言的光芒。我所能做的,只是诚实地记录。

有时候我会想,也许比丧失自由更可怕的,是丧失自由感。前者的丧失往往是一夜之间,而后者的丧失则更像一次缓慢的中毒。2023 年 8 月,时隔近四年我再一次出国,目的地是新加坡——你能想到的最安全最有秩序的国家之一,我却一直被名种毫无必要的担心困扰,我的舌头和脑子都像冻僵了似的,讲英语不断结巴,看着手机里陌生的 app 也心生畏惧。这种状态持续了整整两天,最后,在一家英文书店里,看着那些熟悉又陌生的主题,我感觉自己好像缓过来了。2023 年 11 月某个深夜,和几个朋友在一档播客节目聊天时我说起那次经历,我说我还在克服自己,克服那种没来由的害怕,克服那种自己吓唬自己的感受,然后我听到自己说:我想努力,再努力,追上 2019 年。

谁知道呢?也许我想要追上的还有 2016 年,2013 年,2010 年,2008 年,2003 年——带着冰渣的橘子我好久没吃过了,对未来翘首以盼的滋味我也久违了。从较悲观的角度,你也可以说我写的是“不可能性”,人与国家都在某道长长的阴影之下。就像我在疫情前最后拜访的柏林,法西斯浪潮退却后,同盟国的一个临时安排在冷战中变成“长期的凝固状态”,又在冷战结束后以一种奇怪的方式融化,留下遍地沉渣(在本书第十章《另一个国度》中可以看到沉渣的样子)。不过,正如如今柏林的活力满满与多元包容,我愿意换一种依旧乐观的说法:你将看到的,是不可能与可能此消彼长的故事。也许,只要保持想象力,人们就能守住自由感,进而守住自己的生活。

有一个我很喜欢的德语词 Fernweh,指的是“对远方的向往”。研究“人文主义地理学”的段义孚先生,在风景画的演变中看出了中世纪思想的结束与现代早期思想的开始:景观艺术家不再仰望天堂,而是向外眺望远方的地平线。借用段先生的理解,2010—2019 那个十年也有某种可贵的“现代性”,而“对远方的向往”实乃基本人性,这会决定更长时间段的方向。

回到那十年中点的 2014 年 6 月 1 日,在美国访学一年后,我离开马萨诸塞州剑桥,踏上回国之路。在这之前我花了好几天的时间打包,光何伟的老师约翰·麦克菲的书就有好几本,写加利福尼亚的,写大峡谷的,写阿拉斯加的,都是科考、地理与冒险结合的非虚构作品——心里那个博物学家放弃了生物多样性的原则,不断敲打我:都带走!这些书不惜代价也得带走!我拖着两个装得太满的沉重的“诺亚方舟”去坐波士顿地铁的红线,脑子里盘旋着琼·迪迪翁与纽约告别的名篇的开头:

It's easy to see the beginnings of the things, and harder to see the ends.(要看清事情的开始是容易的,看清事情的结束则比较困难。)

不知道这次告别与归来意味着什么。在波士顿洛根机场办理完托运后,我松了一口气,坐下来吃最后一顿“合法海鲜”餐厅的软壳蟹。我打算先飞芝加哥走马观花几天,再从那里出发,坐上两天的火车到旧金山,从西海岸回国。前路漫漫啊。行业已经狼烟四起,热切、野心与冒险精神还剩多少呢?我不知道。在校园的十个月短暂又漫长,不管怎样,在回到真实世界之前,还有一趟未知的火车旅行可以期待。

坐火车横越美国,穿越犹他大盐湖(摄影:杨潇)

互动话题

#十年前十年后#

2010—2019,你最怀念哪一年?

在世界与我之间,寻找可能性

《可能的世界》新书沙龙 北京首发

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司