- +1

朱建刚︱关于赫尔岑——一个意外的阐释

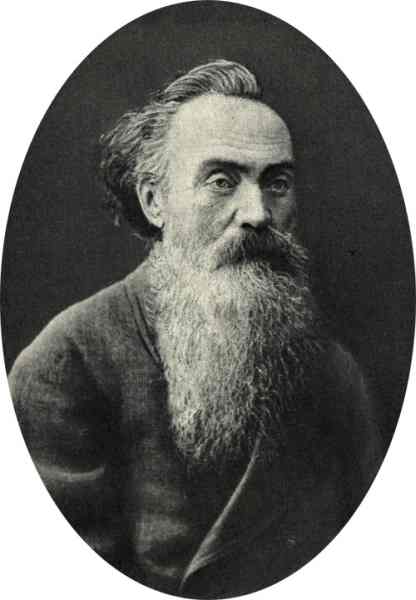

1870年1月21日,赫尔岑在巴黎去世。消息传至俄国,却无太多反响,即使有提及者,也多半聚焦于政治活动家赫尔岑。毕竟,作为一位老牌的流亡派,赫尔岑的黄金时代早已过去。在1863年波兰事件之后,赫尔岑及其《钟声》因为支持波兰独立而在俄国民众中声望大跌。赫尔岑本人在《往事与随想》里说:“到1863年底,《钟声》的发行量从两千五百、两千份,跌到了五百份,从此再也没有超过一千份。”然而,赫尔岑毕竟是在俄国思想史、文学史上留下重大影响的人物,对他在1848年革命后的思想转变,此时的俄国仍然有人在默默关注并加以认真的研究,文学批评家尼古拉·斯特拉霍夫(Н. Н. Страхов,1828-1896)便是其中的一位。

1870年三、四、十二期的《曙光》(Заря)杂志发表了斯特拉霍夫的长文《赫尔岑》,全文共分三章,按1887年的单行本版本来看,长达一百六十八页,分别题为《赫尔岑的文学作品》《对西方丧失信念》以及《与西方思想的斗争·对俄国的信念》。从标题不难看出:在斯特拉霍夫的阐释中,赫尔岑走过了从流亡到回归的道路:即抨击俄国——抨击西方——回归俄国。这个过程,体现了赫尔岑对俄国及西方思想的逐步认识,对以东正教文明为代表的俄罗斯文明的重新肯定。可以说,这个观点是此前的赫尔岑研究中极少被提到的,当然也可能是出于有意识的忽略。

斯特拉霍夫的文章一开篇就指出时人对赫尔岑的诸多误解,即:都将赫尔岑看作一位政治活动家,而忽略了他作为文学家的一面。斯特拉霍夫将赫尔岑的身份定位为“文学家与宣传家”,并且“赫尔岑不是简单的宣传家;他首先是文学家,即著名思想和观点的持有者,对他来说,说出这些思想观点才是主要的基本使命。宣传家的角色只是部分与其观点相合,大部分与之激烈冲突”。需要指出的是:虽然斯特拉霍夫将赫尔岑首先定义为文学家,但他的关注点却并不在文学的艺术表现形式方面,而是在他所谓的“著名思想和观点”上。在这样的前提下,《赫尔岑》的第一章便是批评家对赫尔岑主要文学作品的逐一点评,概括其中蕴含的思想历程,最终得出作者的一个基本认识:赫尔岑是一位悲观主义者。

批评家从《一个青年人的回忆录》(1840)开始谈起。重点在于主人公与波兰人特伦任斯基的关于歌德的不同看法,在这里响起了作者怀疑主义的第一声叹息。特伦任斯基见过两次歌德,这对崇拜歌德的“我”来说显然非同寻常。但事实正好相反:歌德给人留下的是不问苍生疾苦,高高在上的形象。正如斯特拉霍夫指出的:“故事的意义与赫尔岑的诸多内心渴望一致,是相当多元的。第一,有对权威的否定……第二,有对现实利益,对于诗人和思想家相对立的活生生的人(重点系原文所有,下同)的同情。”在斯特拉霍夫看来,赫尔岑此时已意识到了生活(жизнь)与理论(теория)之间的冲突性:如果强调理论至上,那就需要像歌德一样回避生活,如此方能取得理论的纯粹性;反之则必然导致痛苦,因为生活的丰富多彩是任何一种理论都无法涵盖的。正如歌德在《浮士德》里所说:“理论全是灰色,敬爱的朋友,生命的金树才是常青。”其实,赫尔岑的创作恰恰体现了东正教人本主义的思想,即使得思想和理论更加贴近人的生活,表现了东正教文明的人文关怀。尽管从表面来看,强调西方文明与理性的赫尔岑似乎与东正教思想格格不入。

在对《谁之罪?》的分析中,斯特拉霍夫进一步指出了赫尔岑创作的主题:生活的偶然性与人性的荒诞。对于上述主题,赫尔岑在《关于一部戏剧》里提出了三种解决方案:一、斯多葛派的形式主义;二是宗教;三是公共利益。斯特拉霍夫最赞赏的是宗教:“这个方案显然是最完整的、最清晰的也是最令人满意的。”正如赫尔岑所言:“宗教走向另一个世界,尘世的热情可藏匿其中。……宗教是人控制热情的唯一的、自由的宝贵道路。”宗教使得人的心灵打破了个人的封闭,与永恒世界结合起来。然而,在宗教的永恒世界与个人的心灵世界之间存在着一个现实的社会。个人如何通过社会与永恒联系,这是一个新的问题。这就涉及第三点,即公共利益。将个人与社会福祉相联系,这是启蒙时代以来较有代表性的一种思想观念。然而在赫尔岑这个时代,“周围的一切都遭到批评家质疑的目光。这是过渡时代的病症”。一切都在变动,包括公共利益本身。这就注定了所谓的个人投身于公共利益的方案在当时注定是一种纯理论上的解决方案。这就像伏尔泰的《老实人》最后说“种自己的园地要紧”,歌德塑造的浮士德最后在改造自然、填海造田的伟大事业中找到了人生的意义一样,都只是揭示了启蒙思想在理论上的可能性。因为在当时的欧洲环境下,哪里的园地可以自由耕作?哪里的海边可以围海造田?可能正出于此,斯特拉霍夫才说:“赫尔岑的公式具有过于宽泛的意义因而毫不能概括他个人的思想。”

斯特拉霍夫接下来还分析了《克鲁波夫医生》等作品,但主要观点还是与上文所述一致,即他在论文第一章最后一节《赫尔岑的主要发现》概括的:“我们至此分析的主要是赫尔岑的文学作品,因而在其中体现的是他对生活的总体看法,总体倾向。我们认为我们已经清楚地证明了这一倾向的主要特点是悲观主义。”

第二章《对西方丧失信念》首先谈的是“何为西方”或者说俄国知识分子想象西方的由来。斯特拉霍夫在这里先后评论了斯拉夫派及黑格尔主义的问题,实际上介绍了赫尔岑思想的成长背景。值得一提的是,斯特拉霍夫在这里指出:“在所有无休止谈论西方,拜倒在西方的人之中,赫尔岑是一个真正成熟的人,对于西方作出了独立的评价。对于格拉诺夫斯基和别林斯基来说,西方是融合了自己想象的遥远的他者世界;对于赫尔岑来说,西方就是他的祖国,他满怀自信、毫不怯弱地谈论它并生活于其中。”这就使得赫尔岑的西方想象在当时的俄国知识界更具有真实性和代表性。

然而,恰恰是这样的祖国在1848年之后给予了赫尔岑重重一击,使他一下子不知所措,这一点在他的《彼岸书》里流露得特别明显:“长期以来我们研究了欧洲衰落的机制——在它的所有阶层所有地方都发现了死亡的气息,只有远处偶尔听到预言。我们起初也希望过,相信过、努力地去相信。垂死的斗争如此迅速地改变了一个又一个的特点以至于不能自我欺骗了。生活像黎明前窗户里透出的最后一丝灯光渐渐熄灭了。我们被打败了,被吓坏了。对于死亡的可怕成就我们袖手旁观。我们在二月革命中看到了什么?完全可以说,两年前我们还年轻,而现在却老了。”这应该是赫尔岑对自己多年来思想的一个总结,从中不难看出他的悲观乃至绝望心态,而这恰恰是斯特拉霍夫在下文所要揭示的:“由此,赫尔岑走向了完全的绝望。这是我们第一个对西方绝望的西方派。”然而人毕竟还要生存,绝望方能促生希望。正是在绝望的逼迫下,赫尔岑思想有了一个质的转变,即第三章的题目《与西方思想的斗争·对俄国的信念》。

这一章实际上也是斯特拉霍夫论述的重点,因为他要借赫尔岑的选择提出俄国文化的出路问题。因此第一节的题目就是《我们问题中最本质的一个问题》——“我们的精神独特性问题。我们俄罗斯人是什么人?我们在思想和道德方面是否形成一个独特的民族,能在自己的历史里发现特殊的元素以供创造特殊的文化?或者我们应该保留相同的主张,一切服从欧洲,就像比利时对法国的关系?”所以,斯特拉霍夫谈的是赫尔岑,真正着眼的是俄国文化独特性的问题。赫尔岑的抉择对这个问题做了最好的回答,用他的话说是:“对俄国的信念——在道德崩溃的边缘拯救了我。”

那么,什么是“俄罗斯信念”呢?斯特拉霍夫借助赫尔岑的《彼岸书》(1851)做出了解释。首先,斯特拉霍夫指出:“在赫尔岑的一生中没有什么事件比这次斗争更重要;在他的作品里,没有哪一本书可与《彼岸书》相提并论。”其次,“在这本书里,他论述了自己对俄国人民的一些斯拉夫派的观点。他指出了东正教高于天主教,指出了俄国缺乏封建主义却保存了农村村社等方面”。换而言之,“俄罗斯信念”体现在东正教的优越性,体现在村社的独特性等方面。对于东正教的问题,赫尔岑谈得比较含糊:“我觉得在俄国生活中有一种高于社会,强于国家的东西。这种东西不可言传,更难阐明。我说的是那种内部的,没有完全意识到的力量。它如此神奇地挽救了金帐汗国和德国官僚桎梏下的俄国人民,他们被东方鞑靼人的鞭子和西方下士的棍棒折磨。这种内部力量保存了俄国农民在农奴制状态下受到侮辱性压迫之后仍具有完美的开朗的特性,和活跃的头脑。这种力量使得一百年之后俄国社会仍能以普希金这一伟大现象来回应沙皇发布的命令。最后,这是一种活跃在我们心中的力量和信念。”

虽然文中并没有提到东正教,但结合俄罗斯文化发展的历史,似乎除了东正教也没什么精神力量可以起到如此之大的作用。不妨比较一下东正教哲学家谢·布尔加科夫对东正教心灵的论述:“这颗心灵所寻求的神圣性(俄罗斯人民在‘神圣的罗斯’这个名称中表达了自己的追求)就是最大的容忍和自我牺牲。……此神圣性中有一种最内在的,同时也是英雄主义的成分:宗教意志和修行的全部力量就在于力图脱掉自己的自然形象,戴上基督的形象。”同样是受苦受难,同样是创造英雄事迹,两位思想家在这里论述的是同一个对象。虽然东正教没有天主教那样注重外在的仪式,但它所具有的强大精神力量却是俄国人民的力量源泉。东正教这种不可言说的神秘性,一方面构成了它的特色,另一方面也是它高于天主教的优越之处:“在诸多宗教类型中,东正教的特点是没有充分的现实性和外部表现,但正因如此,其中基督启示的天上真理最少被歪曲。”

既然意识到了俄罗斯信念的特殊(或者说优越)之处,那么俄罗斯该往何处去;俄罗斯文化的特殊性在哪里?答案也就呼之欲出了。在1854年2月所写的《旧世界与俄罗斯》一文中,赫尔岑提出:“自然产生了一个问题——俄国是否应该重复欧洲发展的一切阶段?或者它应该走一条不同的革命道路?我坚决反对重复欧洲人的老路。……人民不需要重新开始这种痛苦的努力,他们为什么要为那些我们遇到的、只能是引起其他问题和激起其他渴望而无法彻底解决的问题而流血呢?”赫尔岑的结论是回到俄国本身,走一条有俄国特色的政治、文化建设之路,就像东正教文化思想家别尔嘉耶夫在多年后所说的赫尔岑“越出了西方派的阵营而捍卫了俄罗斯的特殊道路”。这一点,正是斯特拉霍夫写作该文之用意。

斯特拉霍夫是十九世纪中后期俄国著名的文学批评家、哲学家,素与陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰交好,此君立论新颖,角度独特,在当时的文学界、思想界享有很高的声望,但因与别车杜等人有过激烈的文坛论战,因此在苏联时期极少被人提及,包括他的这篇长文。1922年,多利宁(Долинин А. С.,1880-1968)写了《陀思妥耶夫斯基与赫尔岑》,其中涉及到斯特拉霍夫对赫尔岑的评价,但也寥寥数语一带而过。其余赫尔岑研究者即便偶尔提及,也都认为斯特拉霍夫过于夸大了赫尔岑的悲观主义情绪。因为按照列宁的基调,尽管赫尔岑有诸多不足,但毕竟是属于“十九世纪前半期贵族地主革命家那一代的人物”(列宁语),完全将其归结为“悲观主义”显然不利于塑造赫尔岑的革命家形象。不过,远在大洋彼岸的美国学者琳达·格斯坦因(Linda Gerstein)倒是指出了斯特拉霍夫这篇文章的独到之处。在文初提及的那本传记里,格斯坦因除了指出“对俄罗斯人来说,赫尔岑是‘与西方斗争’的完美典范”之外,还认为“斯特拉霍夫是第一位看到赫尔岑身上斯拉夫主义一面的人”。在此基础上,老一辈学者之一的图尼曼诺夫(Туниманов В. А.,1937-2006)对《赫尔岑》说了几句公道话:“斯特拉霍夫的这部著作属于批评家最有才气最鲜明的著作。斯特拉霍夫完全有权力为他关于赫尔岑的文章及同时代人对此的反响而骄傲……”不过那也是1987年的话了。

进入二十一世纪之后,俄国社会保守主义思潮再度兴起,斯特拉霍夫以其鲜明的反西方立场进入了读者的视野。2010年由俄罗斯文明学院出版的文集即以《与西方的斗争》为名,并以《赫尔岑》一文为主干,这充分体现了俄国思想界对斯特拉霍夫这篇文章的认可。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司