- +1

孩子们能建起理想国吗?

第三次世界大战期间,一架满载逃难儿童的飞机坠落在一座无人岛上。幸存的孩子们试图在岛上建立新秩序,然而这种秩序逐步背离了文明,转向暴力、混乱和独裁……威廉·戈尔丁的小说《蝇王》于20世纪50年代出版,这个黑暗故事象征着“摆脱成人存在的儿童式社会能创造一个更公正的世界”的信念也已破灭。就在《蝇王》诞生前不久,欧洲进行了一系列轰轰烈烈的社会实验,其发起者们虽经历“二战”的洗礼,依然对人性抱有信心。他们认为,在恰当的照料和教育下,即便是在战争中失去家人、流离失所的受难儿童,也可以健康成长,成为建设理想社会、实现世界和平的栋梁。在全世界的注视中,他们建起了一个个带着人道主义、理想主义色彩的儿童乌托邦……由三位法国学者共同撰写的《小孩共和国:二战遗孤的社会实验》,讲述的正是这段已被人忘却的历史。

本书将这一系列社会实践称为史无前例、影响战后欧洲教育的大冒险,尽管其结局远非成功、圆满,但我们却能够从中看到希望的火苗——《蝇王》的结局并不是人类社会的必然走向。而这些由孩子担当主角的社会实践所遗留的经验与教训,也参与塑造了当今世界的教育观和社会观。

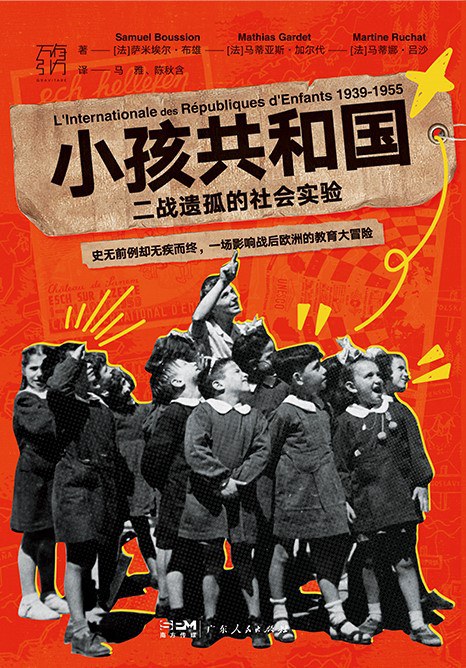

《小孩共和国:二战遗孤的社会实验》

一、“小孩共和国”样本

第二次世界大战是一场空前的浩劫,它令无数人流离失所,造成前所未有的地缘政治重组。但是,这场灾难反过来引发了大规模国际动员,许多个体选择投身人道主义事业。当时,由于战争严重破坏了平民生活,再加上媒体对战争图像的传播,战争受难儿童的形象深入人心。受难儿童问题受到许多来自不同国家、有着迥异背景的人们的关注,他们认为自己有责任对这些孩子施以援手,而援助则应超越地缘政治的划分。他们各显其能,兴建收容孩子的“儿童村”,创立奉行儿童自治的“小孩共和国”,儿童团体如雨后春笋般出现。

这些儿童团体的资金来源、教育理念、组织结构、对孩子的培养方向千差万别,想要对它们的故事进行梳理和重述难上加难。《小孩共和国》一书参考了大量文献,特别是联合国教科文组织的资料,为我们勾勒出“小孩共和国”兴起和衰落的全过程——从西班牙内战开始,儿童团体就开始发挥作用,在“二战”期间及战争结束初期,其影响更是不可小窥。

曾有人指出,这些儿童团体除了名字相同之外没有任何共同之处。它们获得资金和支持的渠道复杂多样,因此也肩负着不同责任,从不同层面展开了对儿童的救助和教育实践。《小孩共和国》一书为我们展现了多个具有代表性的儿童团体,本文将选取其中的四个样本,以此展现寄托在这些儿童团体中的人道主义理想和教育理念。

样本一·助人者的自救:“老磨坊共和国”

1936年,西班牙内战爆发,大批儿童失去父母的庇护。1936年10月起,国际援助儿童会开始对西班牙难民提供援助。内战于1939年结束,众多无依无靠的难民涌入法国南部。因此,儿童会与法国儿童救济委员会展开合作,在南法建立多个救助西班牙难民儿童的营地。法国救助者万万想不到,自己很快也会陷入战争漩涡。这些救助者中,就有马赛地区的亨利·朱利安和亨丽埃特·朱利安夫妇,他们管理着多个儿童营地。

1940年,纳粹德国攻陷法国,这对夫妇面临严酷考验:如何继续救助工作,让儿童营地保持运转,保障孩子和教职工的安全?应该把本地儿童也作为救援对象吗?朱利安夫妇决定,在持续收容西班牙儿童的同时,尽可能救助法国儿童,并秉持国际主义精神,在营地推行新教育理念和儿童自治。但他们的工作方法也同样引起了争议,比起让孩子留在父母身边,他们更倾向于把孩子带到专门的集体庇护所。此外,他们面临的现实状况也愈发严峻:保护犹太孩子变得异常困难、超负荷地工作、纳粹的围剿……所幸,朱利安夫妇和他们的营地熬过了战争。

战后,朱利安夫妇保留了位于拉瓦尔当的老磨坊营地,这里也成为了他们的新教育阵地——“老磨坊自治共和国”。

样本二·儿童自治实践:“奇维塔韦基亚少年共和国”

爱尔兰人帕特里克·卡罗尔-阿宾常年生活在意大利生活,他是红衣主教的私人秘书,“二战”期间一直从事难民救助工作。战后,他开始聚焦儿童救助事业,于1945年8月,在离罗马70公里的奇维塔韦基亚创立了一个儿童村。

这个儿童村最大的特征,一是宗教背景,二是教育理念。教育理论家、比利时人丹尼尔·戈恩斯加入其中,他借鉴前人经验,将进入儿童村的孩子作为这个小小共和国的公民,让他们进行自我管理,自行选举市长或总统,制定法律,建立法院、警察部队和金融体系,铸造货币,经营报纸、电台、商店……不过,正如《小孩共和国》作者在书中指出的,尽管儿童村践行自治,但孩子的自由是受控制的自由,而管理儿童村的成年人才是权威和秩序的象征,他们表现出“深情的严厉”,仿佛拥有“戴着天鹅绒手套的铁手”。

丹尼尔·戈恩斯很快就离开了儿童村。这没有影响这里发展为独树一帜的“奇维塔韦基亚少年共和国”。它作为儿童自治实践的先驱,成为其他儿童团体研究和学习的对象。

样本三·国际和解实验:裴斯泰洛齐儿童村

1944年,一批瑞士有识之士决定建设一个长期接收战争受难儿童的场所,为其命名为裴斯泰洛齐儿童村,以此纪念救助孩子逃脱屠杀的瑞士哲学家裴斯泰洛齐。1946年11月,儿童村在瑞士特罗根正式建成,其目标是为战争孤儿提供一种结合了民族联盟、和平与民主教育及责任感培养的教育模式——这被创始人称作“国际理解”。创始人们希望创建一个超越隔阂的小社会,让孩子们在互利互惠中摆脱民族仇恨。学校借鉴了瑞士的联邦体制(瑞士是由拥有四种官方语言的不同州组成的联邦),包括七八个小集体,每个集体中有大约50个战争孤儿。这些6~14岁的孩子按照国籍被分配到26个房屋中,由此而形成的各个国家营地均有独特的语言、文化。儿童村的教育原则是每个孩子都要在团体组织中照顾他人,一切教育活动必须根据每个学生的能力、水平进行个性化设置。这里并不推崇孩子的完全“自治”,孩子更多的是在成年人的引导下树立起民主观念。

裴斯泰洛齐儿童村得到了来自瑞士政府的高度重视,瑞士政府希望借此扭转“纳粹帮凶”的国际印象。儿童村也因此遭到了质疑:孩子们会不会沦为政府宣传的“人质”?成年人是否有权让孩子参与这场国家和解实验?

尽管如此,1948年联合国教科文组织还是将其作为典范在全球推广。裴斯泰洛齐儿童村也逐渐成为了超越国家的和平象征。

样本四·抚平精神创伤:小城堡里的小校村

法国精神病学家罗伯特·普雷奥一直致力于帮助精神不健全和有心理危机的儿童融入社会。1945年8月起,由他牵头,一座位于距巴黎85公里的安内尔的城堡被改造成“法兰西岛小校村”。

“小校村”的孩子被分为四个小组:麦苗组(主要以学习农活、园艺为主,一些智利发育较缓但可以自食其力的孩子被纳入其中),海狸组(16岁以上,具有一定专业性的学徒工),十字镐组(年纪最小、性情不稳定的孩子),矢车菊组(发育缓慢、有智力或身体障碍的孩子)。这里践行严格的自治原则,每季度选出一位“小校村领袖”,这位“领袖”要组织每周一次的集会,处理孩子们提出的各种问题。小校村内部还建立了支付薪酬系统,发行了校内货币。

1948年,在研究了大量欧洲“小孩共和国”的资料后,小校村决定向完成从“村”到“共和国”的转型。“共和国”拥有宪法,建立了法庭和选举制度,所有孩子必须通过努力才能取得公民资格。此外,“共和国”还建立起了颇具特色的特许经营体系。孩子们在这一系列“新政”中起着主导作用,但教师同样对于“共和国”的发展有着重要意义。他们对孩子的行为进行严谨的记录,观测这项教育实践的成果及对孩子的疗愈效果。老师们还会谨慎地干预“共和国”的运转。

二、特罗根会议和儿童夏令营

“二战”后,日渐壮大的联合国教科文组织希望深度参与战争受难儿童的救助,该组织希望援助众多儿童团体,令它们发展为战争受难儿童恢复身心的家园。1947年前后,教科文组织开始与裴斯泰洛齐儿童村接触,将它视为“国际儿童村”项目的试验田。裴斯泰洛齐儿童村建议召开一次“儿童村”领导人国际会议,即1948年国际儿童团体联合会大会(特罗根会议)。这次会议既是儿童团体的高光时刻,也是它们由盛至衰的转折点。《小孩共和国》一书向我们展示了参会者们激烈的理念碰撞,以及他们不可调和的分歧。

特罗根会议

为了筹办这次大会,教科文组织考察了各国现有的儿童村,并试图与优秀的、有影响力的儿童团体建立联系,邀请其参会。但这一过程并不顺利,最终确定的参会者寥寥。《小孩共和国》的作者更指出了这次会议的吊诡之处:尽管这是关于儿童的会议,但却没有一个儿童参会。

1948年7月,大会在特罗根召开,参会人员包括14名儿童村负责人,11名各方面专家,来自11个联合国科文组织成员国的12名观察员,5名联合国教科文组织秘书处成员,以及一些“普通观察员”。会议持续了6天,主要围绕的是“儿童村”的实际问题:“儿童村”的定义、从业者资质、新教育法、儿童的需求、如何实现国际合作、意识形态问题……与会者秉持各自的立场和观点,彼此间产生了诸多分歧。特别是围绕着自治与共和、集体自主还是个人自主、孩子应尽量被安置在家庭中还是集体收容、传统教育与现代教育的取舍这些较为敏感的议题,与会者各执己见,似乎并未达成一致。

尽管如此,这次大会还是取得一些共识的。比如与会者希望为儿童团体模式确定一个名称(是“儿童村”“共和国”“校村”还是“学城”?)。最终的结论是不再纠结具体名称,仍以“儿童团体”概称。与会者还呼吁将侵害儿童福祉和权利的罪行列入国际法的制裁范围,儿童团体成为国际儿童保护愿景的一部分,会逐步规范化、专业化。

此次会议还提出了“儿童需求”“精神生活”“心理健康”等观念,这标志着国际社会开始重视儿童的心理和情感需求。

儿童夏令营

特罗根会议结束后,各儿童团体负责人决定组织“儿童村”活动,建立不同国家之间的合作关系。他们计划于1949年举办夏令营,由法国的“老磨坊小孩共和国”承办。

夏令营的主角是孩子,组织者希望选择来自不同国家和团体的、最为优秀的孩子,在一个月的时间里相聚和交流,彼此抚慰心灵创伤,深度体验“小孩共和国”的生活方式。

然而,从结果来看,“老磨坊小孩共和国”夏令营绝对算不上成功。“老磨坊”的孩子们习惯于承担繁重的集体劳动,他们希望和来自全世界的小伙伴分享他们的生活方式,并一起改建和修缮营地。事实上,这次夏令营的不少营员是出身富裕家庭、来自各种学校和机构的青少年(有些人的年龄甚至在18~20岁)。这些“新朋友”不会说法语,不认同“老磨坊”的公共生活,无法承担繁重的营地劳动。“老磨坊”的孩子们感到被孤立了,在别的孩子眼中,他们与世隔绝、为了公共生活牺牲了个人主义。在这次夏令营中,国际理解和集体主义式的政治构想之间的分歧越发凸显。

1950年,第二届夏令营在萨内姆城堡举办,本届夏令营准备得更充分。萨内姆“小校村共和国”希望在此次夏令营中展现新教育精神和国际理解教育的成果。萨内姆城堡的硬件设施非常完备,也配备了专业教学团。这一次孩子们不用将太多时间花在集体性日常生活中,有专业的厨师负责餐饮,所有活动都被预先设计好,孩子可以在夏令营中体验远足、派对、守夜及各种文化活动……所有人都对这次夏令营非常满意,1951年的夏令营也进入了筹备当中。

不过,夏令营的主旨已经发生了改变,组织者希望在新一届夏令营中,让孩子参与营地的筹备和监督团体,夏令营要变成选拔人才以及对孩子们采用新教育方法培训的试验田。1951年夏令营的举办场地并非儿童团体的营地,而是一个教育中心。联合国教科文组织没有参与这次夏令营,它的影响也远不及预期。

此后,儿童夏令营项目无疾而终了。

三、分裂与冷战

1949年开始,国际儿童团体联合会开始推动建立各个国家的儿童团体委员会。法国、意大利、瑞士的全国委员会相继成立,但各国的全国委员会都更多地着眼于自己的具体问题,国际主义精神反而被削弱了。

随着冷战的加剧,“国际理解”精神也开始被人们抛弃,儿童团体也面临冷战带来的困境。每个国家都希望争取过去安置在国外的儿童——他们是国家的未来,也是意识形态合法化的源泉。一些孩子因此不得不置身于意识形态斗争的漩涡之中。1946年起,一些波兰孩子被安置在裴斯泰洛齐儿童村的“波兰小屋”当中。然而,由于两大阵营的对立加深,波兰开始召回这些儿童。1949年,“波兰小屋”中的大部分孩子被告知要前往波兰度假,他们到达波兰后,便不再被允许返回瑞士。“裴斯泰洛齐儿童村”反复斡旋,甚至接受了波兰方面派遣波兰教师前往儿童村授课的要求。即便如此,儿童村的希望还是落空了,最后几个留在儿童村的波兰孩子也送回祖国。正如本书作者所指出的那样,这些孩子成了冷战中被扣押的人质。

进入20世纪50年代,儿童团体的处境更为艰难。在战时极为重要的受难儿童救助事业已逐渐退出历史舞台。诞生于战争的团结精神和由此而来的国际资助也在消减,儿童村不得不面临转向问题——他们将自己的救助对象从战争受难儿童转为不良青少年。无论其救助对象是谁,“采用哪种教育方法”以及“孩子如何在离开儿童团体后重新融入社会”这类问题,一直存在。质疑之声从未中断。时任国际适应不良青年教育者协会主席、国际救助儿童会秘书长马洛克·豪厄就曾指出:儿童团体除了名字之外没有任何共识,其运作往往是幼稚的,发起者不懂教育,从业者则培训不足。国际儿童团体联合会第一任主席罗伯特·普雷奥在卸任后也多次抨击儿童村,他认为那里的自由是表面的、形式主义的,孩子处于大人的操控下,小心表演着虚假的自治、民主……

不久后,裴斯泰洛齐儿童村退出国际儿童团体联合会,分崩离析的序幕由此拉开。与此同时,人们对国际主义的理解悄然转变,国际社会逐步将注意力转向了东西方分歧和发达国家与发展中国家的差距……站在今天的角度,我们很容易发现一点:儿童团体的发起者和当时的人们,把孩子想象成了易于迁移栽种的幼苗,只要栽培得当,理想社会就能从他们身上生发出来。人们希望通过孩子来消弭仇恨和裂痕,修正错误。但是,在冷战中,地理、文化、意识形态边界重新出现,重建乌托邦的信念也逐渐失落。人们对于儿童教育的理解也发生了转变,大人们终于意识到,一味强调孩子身上“明天的缔造者“的属性是不明智的,通过改造孩子来构建理想社会的想法只是一种虚妄的想象。在反思和质疑中,某些儿童团体将孩子带离父母身边、令其融入集体生活的做法饱受诟病,它们所崇尚的集体主义也被推下神坛。而一些从“乌托邦”中走出的孩子表现出的难以融入社会的问题,更引发了人们的忧虑。

但是,正如《小孩共和国》所指出的,“儿童村”和“小孩共和国”作为公民教育的先声和教育实践阵地,依然有着不容忽视的意义。它们是时代缩影,是人道主义、国际主义理想的产物。而围绕它们所展开的多姿多彩、深刻而复杂的社会实验,不仅是世界历史的微缩景观,更是一则有关政治、人性和社会发展的寓言。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司