- +1

唐小兵:通往皖南的心灵奇旅——探访胡适、陈独秀、海子、余英时故乡

原创 学人君 學人Scholar

文 | 唐小兵,华东师范大学历史学教授

作者授权发布

俄国诗人巴尔蒙特写过一句脍炙人口的诗句:“为了看看阳光,我来到这世上。”当清晨的第一缕阳光照耀在潜山官庄镇的山林,早起的我独自彳亍在寂静的山间大路,在路旁随手捡拾一颗颗干净而清朗的松子,松层套叠的褶皱里似乎隐含着时间的秘密。我凝视着它们,仿佛在穿越时光试图追索那些从这片土地走出来,而又长久地离开了这里并消逝在历史长河的人,那是一连串让人啧啧惊叹的姓名:胡适,陈独秀、海子和余英时……有学者、诗人和革命者等,他们的身上无一例外地彰显了脚下这片土地的神奇创造力,皖南的山清水秀的来自自然世界的灵异,和古徽州文化的脉延不息的人文,共同孕育着这些在我个人的学术研究和精神生命成长史上举足轻重的先贤。

不管的他们生命是完成还是未完成,他们都无一例外用独特的人生、诗意和创造力诠释了在一个再暗淡动荡的短20世纪,个体仍旧有可能竭尽全力去完成自我,彰显出生命和文化内在的尊严。可以说,为了看看这些在我的生命中无比重要的人物成长的环境,我抵达了皖南,并且在当地朋友周到而细致的安排下,用两天三夜就完成了对宣城、绩溪、旌德、安庆、怀宁、潜山、桐城等地的访问,这是一趟值得细细咀嚼的历史人文之旅,也因此是一趟通往皖南世界的心灵奇旅。

高铁抵达绩溪站之后,我们马不停蹄就来到了闻名遐迩的绩溪博物馆,在讲解员专业而细致的讲解下,我们对于古徽州文化的衣食住行和精神内涵都有了一个认识,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行,面对着具体而微的徽州文化的实物形式,就不难理解余英时先生所分析的明清时代的儒学转向与士商互动。徽商独步天下,在积累巨大的财富之后并不暴殄天物或玩物丧志,而是扎根故土深耕细作,由此才有内敛而深沉的徽州文化的形成。

这座县级市的博物馆具有极强的设计感,依托于当地县衙门的旧址而建,有学者指出:“绩溪博物馆的设计中,有其独特的古典园林意味,通过园林游园式空间,集园林、现代、几何、逻辑、秩序、叙事、传统、乡土等多元素于一体,蕴含了在当代建筑语境下对园林文化基因的诗性表达,是对徽州文化以及自然山水的有机融合与创新。”绩溪博物馆的设计者李兴钢如是阐释道,绩溪位于安徽黄山东麓,隶属于徽州达千年之久,是古徽文化的核心地带。‘徽’字可拆解为‘山水人文’,正是绩溪地理文化的恰切写照。在这座博物馆里,有一副胡适先生亲笔手书对联:“随遇而安因树为屋,会心不远开门见山(联出清同治状元陆润庠)”我们还看到了1917年胡适从美国留学归来,回到绩溪迎娶江冬秀所举办婚礼的菜单等,菜单上也载有世人津津乐道的一品锅。

胡适,毫无疑问是近代中国历史上熠熠闪光的名字,他和陈独秀是五四新文化运动的核心人物,也是但开风气不为师的独步天下的精神领袖。胡适在我个人的学术成长历程中也极为重要,不管是研读唐德刚、余英时、罗志田等学者对胡适的研究,还是我自己的博士论文有一些篇章专门讨论胡适在《大公报》、《独立评论》上的政论写作和公共舆论表达,甚至包括收录在《与民国相遇》里的诸多专栏文字,都处处可见胡适的影子。能够抵达胡适成长的自然世界,并且探骊得珠去追索其前世今生的生命故事,对一个学者而言,人世间最大的幸福莫过于此。

当地朋友驱车带我们一行先是到了通往胡适故家上庄的路口的一座坟,墓碑上显示这里埋葬着胡适的表妹——江南才女曹诚英,也是跟他一度情投意合一生难忘的农学家。据传,曹去世之前留下遗嘱愿安葬在此地,等待表哥的灵魂通过环球梦游记的形式重返故地。匆匆停留之后,我们赶往胡适故居,依山傍水而建的徽派民居是青瓦白墙的简洁,村落前是潺湲流淌清澈透底的溪流,两岸是葳蕤生长的各种植被,远处是层层叠叠的青山,视野开阔正如胡适所言开门见山。虽是长假期间,但游客稀少,难得的一种清宁恬淡。

当地民风淳朴,我们到达的时候,故居已经关门,但经过朋友跟游览中心的工作人员沟通,管钥匙的解说员又从家里赶了过来给我们打开胡适故居的门,不疾不徐,让我们随性观摩,这种举手投足间的自然和随意让我们倍感亲切,没有半点商业气和油腻气。穿过一条长长的青石板铺就的巷子,我们看到的胡适故居修旧如旧,悬置着“兰蕙书屋”的匾额,从室外看极为朴素,进入之后发现别有洞天,大体上保持原貌,我们先后观摩了院落、客厅、卧室和胡适读书的书房,每一处细节都大有深意,甚至包括庭院地面的设计都隐含着徽派文化的寓意,北大校友会捐赠的胡适坐像在小石子铺就的庭院安静如昨,胡适写的“努力做徽骆驼”条幅挂在一间房子的墙上也是意味深长,从房屋结构和规模等来看,确实算不上大户人家的气派,却自有一种大道至简的建筑美学。那正是日暮时分,落日余晖穿越屋檐洒落在这座庭院,我们不紧不慢地看着、听着和想着,仿若与20世纪之交在这里蹒跚学步咿呀学语的童年胡适的灵魂相遇。

在奔赴绩溪的高铁上,我又重读了胡适的《四十自述》,就一直在思考这个也曾经在十里洋场的魔都上海迷失了自我的少年,是怎样依靠童年时代夯实的生命底色而实现人生的突围?除了他父亲病逝前留下让他读书的遗嘱之外,也许这一段话就隐含着胡适一生为人处世原则的消息吧:“我在我母亲的教训之下住了九年,受了她的极大极深的影响。我十四岁就离开她了。在这广漠的人海里独自混了二十多年,没有一个人管束过我。如果我学得了一丝一毫的好脾气,如果我学得了一点点待人接物的和气,如果我能宽恕人、体谅人,——我都得感谢我的慈母。”一方面是二十三岁就守寡的母亲殚精竭虑抚养孩子的不易和辛酸,另一方面是为了不让母亲失望和伤心,估计这都是胡适在关键时刻能够守住自己自强不息的精神动力之一吧,“要怎么收获,先那么栽”,或者“做了过河卒子,就要努力向前”。

这些朴素而隽永的句子都弥漫着胡适从他自己的人生体验以及所依托的地方文化传统所汲取的生命智慧,他人生的完成度相对较高也与此息息相关吧。

与胡适盘桓在宣城绩溪庭院深处的形象不一样,坐落在怀宁的陈独秀陵园的塑像则大有一种指点江山激扬文字的慷慨之气象,同样从安徽的文化生长出来,同样是受母亲影响深远,但他们两个作为新文化运动的棋手之个性和言行,却大相径庭。胡适是出了名的温文尔雅,不急不愠,善待他人,和光同尘,故有“我的朋友胡适之”的美誉,而陈独秀却大有“虽千万人,吾往矣”的卓异和孤高甚至决绝,遗世独立而又嫉恶如仇,他个性执拗,甚至一意孤行,说话写文待人都不留情面,但为人极为率真赤诚。前者多名士风范和圣贤气象,从小就有作之圣、作之师的心志,后者显志士精神和豪杰人格,近代中国自由主义与激进主义的分野,也隐含在他们两个安徽人的个性差异之中,但异中也有同,比如大体上都是比较真诚的知识人,对自己信奉的知识和立场能够一以贯之,且有反省之意识,而不是曲学阿世侮食自矜。

陈独秀纪念馆主要陈设的与他有关的各种报刊材料的影印版,实物和文物甚少,这是一大缺憾,解说员告诉我目前正准备修建规模更大收藏更丰富的新馆。走在建筑恢弘而视野开阔的陵园,首先映入眼前的汉白玉雕刻的牌坊,镌刻着五四启蒙运动的两大口号“民主”和“科学”,两侧是浮雕,以艺术的形式展现陈独秀波澜起伏的一生,牌坊后是《新青年》杂志的书雕形态,正面是改版后正式命名为《新青年》的杂志封面,背面是陈独秀1915年为《青年杂志》撰写的创刊词《敬告青年》的六条建议:“一、自主的而非奴隶的;二、进步的而非保守的;三、进取的而非退隐的;四、世界的而非锁国的;五、实利的而非虚文的;六、科学的而非想象的。”天地之间一本打开的《新青年》似乎一下子将参观者代入了那个众声喧哗群情激奋的五四启蒙时代。陈独秀毫无疑问是一个燃灯者和启蒙者,他一生坎坷,家庭更是遭逢诸多不幸,但人生的底气和骨气始终没有被时代的浪潮所吞噬。午后的阳光强烈,陵园里缺乏高大的乔木遮阴,方正平直一览无余的建筑风格似乎也隐喻着陈独秀光明磊落的个性,远处的山丘植被仿若也在烈日下气喘吁吁,陵园里三三两两的是慕名而来的观摩者。

陈独秀虽是中共创始人,但由于后来在革命史的论述中被标签化,所以知晓其人生的受众并不为多,但随着电视剧《觉醒年代》的热播,到这里参观的人每年增加了十万人左右。像胡适一样,陈独秀一样受母亲影响极深,文史学者陈万雄曾经这样写道,“陈独秀于六岁至八、九岁时,是由祖父亲自教他读书。他祖父又见他聪明,督促极是严厉,背书不出,便生气责打,恨不得他一年之中把四书五经都读完,才称意。有趣的是年少的陈独秀虽见他祖父‘气得怒目切齿,几乎发狂,令人可怕,’可是‘无论挨了如何毒打,总一声不哭。’倒是他的‘母亲的眼泪,比祖父的板子,着实有威权,’是令他‘用功读书之强力的命令。’祖父的毒打也好,母亲的眼泪也好,全由于望子成龙的殷切。”可见独秀从小就倔强独立,侠骨柔肠,这也可以理解他后来在党内的命运和处境。陈独秀生前据说有五顶“帽子”,随着历史评价的相对公道和政治氛围的宽松,相继摘除了四种,但“托派”的帽子至今仍未去掉。晚年的陈独秀在重庆近郊的江津病中辞世,晚景凄凉,但仍旧维持为人治学的风格,并对早年的政治思想和政治实践进行了可贵的反思,其骨殖也迅速转移回到故乡安庆落土归葬。

1949年2月23日,胡适在去往美国的路途上受托为友人陈独秀的晚年文章和书信集《陈独秀的最后见解》撰写序言,他对自称为“终身反对派”的陈独秀这段话称道不已:“民主主义是自从人类发生政治组织,以至政治消灭之间,各时代(希腊、罗马,近代以至将来)多数阶级的人们反抗少数特权之旗帜。‘无产阶级民主’,不是一个空洞名词,其具体内容也和资产阶级民主同样要求一切公民都有集会、结社、言论、出版、罢工之自由。特别重要的是反对党派之自由。没有这些,议会与苏维埃同样一文不值。”站在埋葬着独秀的圆形墓前,午后的和风穿谷而过,一切市井嘈杂的声音似乎迅速销声匿迹了,他一生经历的事情和大时代的风浪纷至沓来,其人生的悲剧又何尝不是20世纪中国革命的悲剧,真让人情不自禁想起“人世几回伤往事,山形依旧枕寒流”的诗句。

从陈独秀陵园出来,朋友驱车带我们直奔海子的老家怀宁查湾而去,沿途的田园风景极为清新动人,绿意盎然的稻穗在野蛮生长,远处是连绵的山脉,空气也特别纯净,让久在魔都樊笼里蜗居的自己心灵上有无限放松的感觉。海子纪念馆正好还在开放,我们细细地观摩了这个纪念馆收藏的诗人海子生前使用的各种物品,包括文具、书包、衣物等,以及北京大学的录取通知书等各种档案,当然最多的是他各种诗作的手稿。沉浸在这个几乎空无一人的纪念馆,凝视着这个当代中国最具创造力和神秘主义色彩的诗人的“遗物遗迹”,就仿佛如同他的诗句所云“站在太阳痛苦的芒上”,那些曾经灼烧过我的青春岁月读海子的诗的往事与体验从沉睡已久的时间河床,突然苏醒、翻卷和奔涌,精准地刺激了我的心灵,那是一种交错着甜蜜回忆和怅惘感伤的复杂情绪。当我的孩子在海子的著名诗篇《面朝大海,春暖花开》前停留并情不自禁地朗诵起来的时候,我突然感觉有一种跟这块土地通电的链接感。

1990年代后期,当我进入大学的时候,北岛、海子、顾城等当代诗人的作品虽然已经不敌汪国真、席慕蓉等人的诗作之影响,但仍然在一些纯文学爱好者那里有着广泛而持久的影响力。我清楚地记得自己在岳麓书院沉迷于阅读海子的诗行的经验,在午后和煦的秋日阳光中,在船山祠的桂花与柚子的清香之中,在这座千年庭院绵延的文化气味中,我作为一个理工科大学的离经叛道独孤求败的文科生,痴迷在海子、顾城、卡夫卡的诗歌和小说之中,那时候课程很少、意识形态淡化和不用考虑绩点,也不用整日想着考研、考公、考编和上香上岸,那是一个可以随意躺平读诗且看白衣飘飘的年代,我几乎是宿命般地跟启蒙时代的最后一抹理想主义余晖相遇。

海子对生命的不懈追问,对远方和日常之间的悖论的执拗思索,对旅行和自然的永恒的好奇心,以及对这个民族的文化密码的苦苦追问等,都以一种极为简洁有力的诗歌形式表达了出来。我懵懵懂懂,却又乐在其中,就这样稀里糊涂地大学毕业到了一所师范学院任教。那时候在课堂上,我最喜欢在讲完那些令人乏味作呕的专业知识之余给学生讲述我心目中的诗人海子,他短促一生的志业、生平和创作,他的诗句所蕴含的朴素到让人怦然心动的真理,比如“活在这珍贵的人间/泥土高溅/扑打面颊/活在这珍贵的人间/人类和植物一样幸福/爱情和雨水一样幸福”等诗句。我甚至在当地的晚报副刊上专门撰写关于海子、顾城等诗人诗作的评论,那时候也一度沉迷于梵高的传记和梭罗的《瓦尔登湖》。

当时的自己总以为生活在别处,眼下的是生命不能承受之重和轻的交错,远方的远方是一个乌托邦式的世界,遗世独立的人生才具有一种理想主义的精神和内在的尊严,而向世俗投降是一件多么可鄙的事情。以至于当时的一个学生毕业后在博客里担忧我这样的一个不修边幅不积极向上而又沉迷在诗歌、小说等纯文学之中的人,能否在体制内生存下去,甚至还担忧我是否也会像海子那样陷入理想太高远带来的日常性抑郁之中而放弃自我的生命。很多年之后我才觉悟,遗世独立不易,和光同尘更难,作为一个主业奶爸、副业教书、业余写作、偶尔做一点研究的所谓知识人,我已经学会了在人世间的操劳之中勉力去做一个有韧性和智慧的低调理想主义者,脚踏实地而又仰望星空需要更深沉广阔的心量。

从海子纪念馆恋恋不舍走出来,惊异地发觉海子的老家就在其右侧,旁边还开设了一个海子书馆的民宿。经当地友人询问,我意外地得知一幢房屋前坐着跟访客闲聊的人竟然是海子还健在的85岁的母亲。老人穿着一件碎花上衣,虽已满脸皱纹,但面相慈祥舒朗,常面带微笑,让我突然就想起已经去世三十年的祖母,神情、仪态甚至面容都有几分相似。我就坐在她的对面攀谈起来,随行的儿子也陪坐一侧。我讲起自己对海子诗歌的喜欢,对诗人的追念,以及对海子故乡这片土地多年来的向往以及今天的得偿夙愿等。

老人耳聪目明,都能明白我的意思,她还跟我讲述了海子生前跟随她干农活、特别喜欢买书读书以及到处旅行的往事与细节。我感觉与那个消逝在历史长河的诗人之灵魂有一种息息相通之感,所有的相遇都会重逢,而所有的重逢都不是无意义的重复,那些曾经在你的生命之河流淌过的岁月,其实已经沉淀在你的意识深处,比如海子给予我的除了文学之美外,还有对历史和生命的感通能力和批判性审视的文化自觉。我在谈话快结束的时候还是忍不住问了一个有点“残忍”的问题,那就是老人当年怎样接受海子突然就不在人世间的这一事实?老人缓缓地告诉我,这么多年来,总有各种人过来看看海子的故乡,在她的面前朗诵海子的诗句,以及感恩海子给他们的生命带来的滋养等,甚至馈赠她各种礼物,这些都让她觉得海子并未离开,而是长久地甚至永恒地活在了这个世界。

我临时起意给海子书馆赠送了一册刚出版的随笔集《北美学踪:从温哥华到波士顿》,并翻阅到其中一篇散文《海的恋歌》指着引述的海子诗句:“远方,除了遥远,一无所有”给老人看,老人开心地笑了,那是一种来自母亲为儿子的成就感到骄傲而发自内心的笑容,此时此刻,我不知道风从哪里吹过来,我也想起了海子的另一首诗歌中的句子:“风吹在村庄/风吹在海子的村庄/风吹在村庄的风上/有一阵新鲜有一阵久远。”

由黄昏而到夜晚,友人在万山丛中驱车两个多小时,我们一行才抵达此次安徽之行的最后一站——潜山官庄镇,落脚在一家夜色中看上去有点土豪金的金紫民宿,入住之后才发现这家民宿可不简单,按照传统的二十四节气命名了24间住房,每间住房的床头都摆放着一册从潜山走出来的余英时先生的散文集《中国情怀》,这在我个人的旅行史还是第一次遇见这样匠心独具的安排。

第二天早上我在晨曦和轻风中静静地阅读余先生生前所撰写的这些优美而隽永的散文随笔,他一生浓得化不开的家国天下情怀,以及为中国文化托命的历史书写,别有一份动人的心绪和情致涌上心头。余先生在这本文集的一篇散文《我的中国情怀》记述他1978年10月作为美国汉代研究学术访问团体成员,时隔29年第一次回到中国大陆,所见所闻所感都极为复杂,他如此写道访问汉代遗迹的感受:“我的心情主要是一个千载后的子孙来凭吊祖先所踏过的足迹。从西安到敦煌这一段火车行程尤其使我神游于千载之上,时时体念到汉唐时代的祖先怎样开拓了这样一个规模弘大的国家,创造了这样一个延绵不绝的文化。”余先生生前唯一的这次归国,本来有到南京停留一天访问紫金山天文台的计划,结果因为班机延误而临时取消了,失去了重访江南的唯一一次机会,不胜惆怅的他在离开北京的前夕情难自已,写下这样弥漫着文化乡愁的诗句:“凤泊鸾漂廿九霜,如何未老便还乡。此行看遍边关月,不见江南总断肠。”

早餐后,我们来到了余先生的故居河西大屋,这是一栋白墙灰瓦典型的安徽民居,屋前是较为开阔的平地,两侧是几棵大树,左侧砖头铺设的地板上缝隙之间长满了野草,而房子的后面是一片小竹林,正房顶上悬挂的是“蔚起飞鸿”的匾额,往里走还有“福乃德基”等匾额,进门后的右侧一间小房子是当年余先生读书自修的空间。这栋房子略经修缮,但大体上保持了原样,极有历史的沧桑感,除了原有的河西大屋的牌匾,左侧还贴着中共桐潜县委旧址的牌子。我就在想,余先生的这个旧屋能够相对完整地保存下来,也许跟当地政府煞费苦心的保护有关吧。这一天天气极好,气温适中,蓝天白云空悠悠,门前流水自淙淙,余府地理位置极佳,独门独栋,且门前一马平川视野开阔,依山傍水,可谓钟灵毓秀的风水宝地。

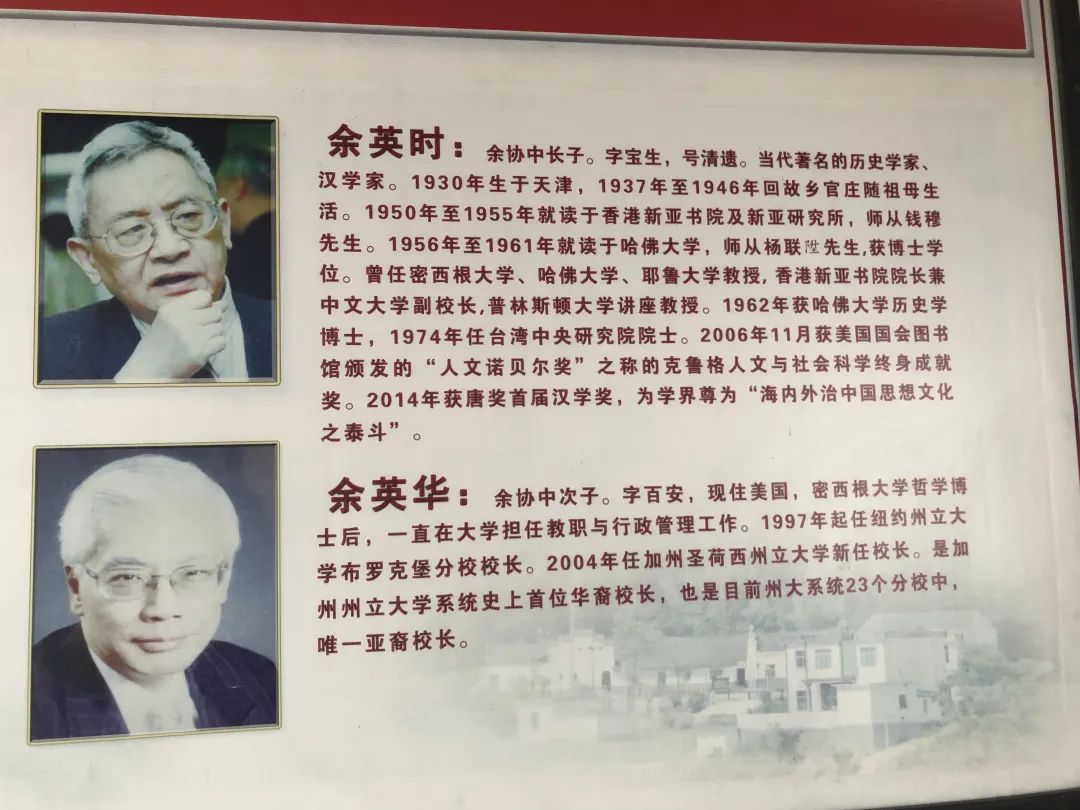

房前空地左侧有一个专门的宣传栏介绍余英时故居,有对他父亲余协中教授、弟弟余英华教授等的简介,可谓典型的书香门第。这个地方余先生从1937年抗战爆发住到1946年战争结束返城,是他永远心存念想的故土。这个小镇依照余先生的追忆,是一个离安庆不远的乡村,但那时候步行需要整整三天。官庄是在群山环抱之中,既贫穷又闭塞,和外面的现代世界是完全隔绝的。官庄没有任何现代的设备,如电灯、自来水、汽车,人们过的仍然是原始的农村生活。余先生的身份三天之内就发生巨变,从一个都市孩子变成了一个乡下孩子,但他对童年的记忆也正是从这个时间点开始变得完整和清晰。尽管余先生生前在接受访问的时候决然地说他没有乡愁,但其一生著作的字里行间,处处可见对中国文化和潜山故土的眷恋。

2018年7月15日我在普林斯顿拜访他时,他事先应邀给我题写的陈寅恪先生《赠蒋秉南序》条幅的落款就是潜山余英时。可以说,潜山已经是余先生一生的精神原乡。他曾在一篇自述里这样写道故乡自然山水如世外桃源般对他心智生命的滋养:“乡居的记忆从第一天起便是愉快的。首先,我回到了大自然的怀抱。我的住屋前面有一道清溪,那是村民洗衣、洗米、洗菜和汲水的所在,屋后和左右都是山岗,长满了松和杉,夏天绿阴密布,日光从落叶中透射进来,暑气全消。我从七八岁到十三四岁时,曾在河边和山上度过无数的下午和黄昏。有时候躺在浓绿覆罩下的后山草地之上,听鸟语蝉鸣,浑然忘我,和天地万物打成了一片。这大概便是古人所说的‘天人合一’的一种境界吧!这可以说是我童年所受的自然教育。”相对于都市里人与人之间的隔离和冷漠,乡村生活如同一个彼此守望相助充满温情的社区,这也让余先生真切地体会到了何为中国传统的村居生活,他如是感慨道:“在乡村中,人与人之间、家与家之间都是互相联系的,地缘和血缘把一乡之人都织成了一个大网。几百年、甚至千年聚居在一村的人群,如果不是同族,也都是亲戚,这种关系超越了所谓阶级的意识。……中国传统社会大体上是靠儒家的规范维系着的,道德的力量远在法律之上。道理(或天理)和人情是两个最重要的标准。这一切,我当时自然是完全不懂的。但是由于我的故乡和现代世界是隔绝的,我的八九年乡居使我彻底地生活在中国传统文化之中,而由生活体验中得来的直觉了解对我以后研究中国历史与思想有很大的帮助。”

如今在潜山捡拾的松子静静地搁置在书架上,每次不经意看见,在皖南的山水人文之间度过的时光就会重新浮现,被淹没在时间里的历史执拗地展现其力量,从胡适故居开始,到余英时故居结束,而余先生又是胡适学术与文化精神在20世纪乃至21世纪最重要的传承者,他们都同样出身于安徽的自然与人文,这或许就是冥冥之中的天意安排。这是一趟追寻崇高景观的自然与人文之旅,我内心的感受正如长年研究澳大利亚土著居民的一位比较人类学家史特瑞劳在有关阿兰达人的陈述所言:“在周围的风景里,他看见了那些令人敬畏的从遥远故事中遗留下来的痕迹,以及那些不朽生命刻下的印迹;那些生命会在不久的将来重新化为人形出现。而在他的感受中,很多生命就像他的父亲、祖父与兄弟姐妹一般。乡野就是他的生命,是一本古老的家谱。”

我想,我也看见了这样的风景,感受到了这样不朽的生命,那是从历史与自然深处发出的召唤。1973年,余先生在香港新亚书院讲演《史学、史家与时代》曾经说过这样一句掷地有声的话:“真正的史学,必须以人生为中心,里面跳动着现实的生命。”我想不仅史学如此,任何的学术写作都应该有一个人文主义的灵魂作为内在的支撑,而学者与先贤通过这种文化之旅的精神联结,所发挥的作用就如余先生1990年代曾经对一个羁旅北美的华人学者所言:“人的困境只能求援于人世的精神力量,那蕴藏在文化传统中的无数先人积累的巨大资源,唯此方能超越有限的此生,与绵长的人类活的生命接榫。这种活的生命,也只隐然昭示在极少数被现代人所不屑一顾的‘文化遗民’的踪迹里。”

(2023年五一期间的我们一家人这趟皖南之旅得到铜陵一中倪厚民老师、铜陵学院闵海霖兄、摄影家余泉等当地友人的精心安排和大力协助,成文后分两期刊发于香港三联书店《读书杂志》第10、11期,也谨衷心表达谢意。)

原标题:《唐小兵:通往皖南的心灵奇旅——探访胡适、陈独秀、海子、余英时故乡》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司