- +1

性别、父权制与资本主义的发展

原创 安东尼·吉登斯 非虚构时间

安东尼·吉登斯(Anthony Giddens,1938- )是当代著名的社会学家和政治思想家,曾任英国剑桥大学社会学教授,伦敦政治经济学院院长。

吉登斯出版过多部关于社会学的经典著作,他的写作比教科书更有趣,比学术书更凝练,其著作经常被推荐为相关专业(社会学、人类学、政治学)的参考阅读书目和备考书目。

《社会学:批判的导论》是吉登斯有关重建社会学理论体系的重要专著,意在提供一个反映社会学当前发展的导论——国家与阶级,城市与社会,家庭与性别,工业主义与资本主义,一本书了解社会学的批判力和想象力。

以下摘自《社会学:批判的导论》,有删节

文 | 安东尼·吉登斯,郭忠华 译

性别、父权制与资本主义的发展

最近,女权主义者的论著已成为家庭社会学的最重要影响源之一,当然,它们对于其他领域的社会分析也有着广泛的意义。女权主义者侧重于分析父权制——指男性在家庭和其他社会环境中对女性所拥有的支配权——的起源。人类学的研究表明,所有已经得到深入研究的社会都是父权制社会,尽管在这些社会,男性支配的程度和性质存在着相当大的差异。

前面一节所描述的家庭形态的变迁,形成了一些影响女性地位的相反趋势。一方面,在19世纪后半期以后,家庭与工作场所的分离已日益变得普遍,这一趋势促进了女性与家庭生活(domesticity)之间的联系。与此同时,还形成了一种相应的意识形态,它滥觞于阶级体系的上层,并向下渗透到其他阶级。

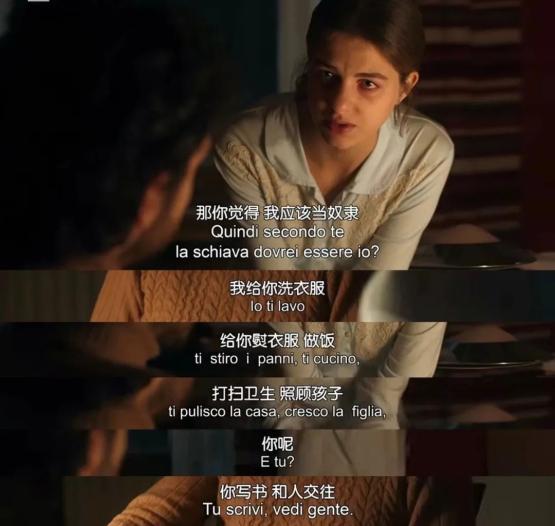

对社会中的不同阶级的妇女来说,“女人的位置在家庭之中”这一观念有着明显不同的含义。在那些较为富有的阶层,他们一般雇用侍女、护士和仆人来料理家务。但对于中间阶级的家庭来说,相夫教子的任务却落在了妇女身上,这些任务不再被看作是“工作”,至少无法与支取薪水的生产活动相提并论。但对于工人阶级家庭中的大部分妇女来说,这一任务却异常繁重,因为她们除了必须参加工业劳动之外,还必须承担绝大部分琐碎家务。

《我的天才女友》剧照

在19世纪和20世纪早期,从事“工作”——指获得薪水的工作——的妇女大部分来自农民或工人阶级家庭。以英法两国的材料为基础,梯利和斯科特认为,除了纺织生产以外,妇女在制造业领域的就业率显得极其低下。

在英国,即使到1911年,大部分职业女性都是受雇于家庭或其他私人服务行业,超过33%的支薪妇女是他人的佣人,16%的妇女所从事的是制衣工作,其中大部分又是在家庭中工作,而有20%的妇女则工作于纺织工业。在法国,女性的就业情况也存在着极为类似的格局。

这些统计数据非常清楚地表明,在工业资本主义扩张时期,女性的就业机会通常集中在一些与她们过去所从事的传统事务比较接近的领域。实际上,这些领域的工作基本上完全为女性所垄断,她们的工资水平在相当程度上也低于男性劳工。然而,这些女性工人绝大部分都是单身未婚女性。在1911年的英国,单身未婚女性的就业率接近于70%,已婚女性的就业率仅仅是10%左右。

但自那以后,女性的职业模式发生了相当大的改变,全职家庭佣人已经基本上消失,纺织工业也开始日渐萎缩。而其中最显著的变化则与前面一章所描述的现象有关:那就是在发达资本主义国家,白领职业得到了相对扩张。这些职业与女性逐渐进入办公室和服务业工作是同步发展的。

1952年,太平洋大学学生唐娜·卡特在打字机前工作

但是,这并不意味着生产体系中的两性关系已朝着越来越平等的方向移动。因为绝大部分女性工人都从事着一种单调的例行化工作,她们处于办公室或商店的权力底层,较诸男性工人,她们升迁的机会也少之又少。

“办事员”这一职业的命运为这一现象的发展过程提供了恰当的说明。在19世纪中期的英国,妇女在办事员职业中的比例不到1%。正如我前面所说的那样,在当时,办事员意味着一种受人尊重的职业,必须具有会计以及其他方面的技巧。以19世纪晚期打字机的引入作为开端,办事员职业逐渐被降格为一系列半技术化的操作,到20世纪,办公室工作已呈现出普遍机械化的趋势。在今天,大部分办事员都是女性,就如大部分店员是女性一样。

自第二次世界大战以来,在所有的西方国家,女性在劳动力队伍中所占的比例得到了显著的提高。其中尤其以已婚女性的增长比例最为突出。但是,尽管以前几乎专门为男性所占有的职业现在开始向女性开放,这也绝不是一种普遍的现象。我们只要将劳动力队伍中的女性平均收入与男性对比,便可以看出,女性工人的命运是多么的不如男性。

第二次世界大战期间,女性承担了很多原本由男性承担的工作,这是美国密西西比州造船公司的女性焊工们。

这些数据表明,女性与男性之间的收入鸿沟至少是难以改善的。在整个资本主义社会,这种现象并不在少数。甚至在那些官方政策比美国更积极鼓励女性加入劳动队伍的社会,如斯堪的纳维亚国家,相对于男性的收入水平,女性的收入依然不见得有明显的提高。当然,女性加入劳动力队伍其实只是盛行于当代资本主义社会的父权制关系的一个方面。无论在什么地方,女性在政治以及其他领域中的权力地位都没有得到充分的代表。更有甚者,她们还必须面对一种“双重歧视”的局面,因为她们依然必须负担起照料家务和养儿育女的任务。

女权运动旨在抗议诸如此类的不平等,尽管大部分女权主义者承认,她们面临着极大的困境。人类社会普遍存在的父权制可以证明这一事实,它并不是一种由于资本主义的兴起而带来的现象。但是,非常明显,资本主义的发展除了与前面所描述的家庭形态的变迁缠绕在一起外,还与特定形式的性别支配存在着密切的关系。在性别区分(division)与阶级体系之间的确存在着明确的联系。妇女只能集中在某些报酬相对较差的职业,她们不但工作条件更差,而且升迁的前景也更渺茫,这种情况之所以产生,那是因为雇主和男性劳工的态度的影响所致,同时也是因为妇女生育小孩而导致的职业中断所致。

然而,从相当大的程度来说,妇女仍然必须面对这种状况,听天由命地使自己接受“家庭意识形态”(ideology of domesticity)的支配——即把婚姻和家庭置于经济报酬之上,尽管后者可以使她平等而充分地参与工业劳动。这是一个极为复杂的课题,女权主义学者对于这一问题也常常存在着不同的见解。在资本主义的经济背景下,工作方面的完全性别平等并不见得就是一个值得争取的目标。同样,只要性别剥削仍然植根于家庭之中,那么,资本主义工业劳动的改造和人道化也就未必能够保证一定可以消除这种剥削现象。

家庭、婚姻与性别

许多有关家庭方面的社会学著作认为,资本主义的发展与家庭规模的急剧缩小之间存在着某种关联。它们以目前成为世界人口爆炸主要发源地的第三世界国家的大家庭为依据,错误地描绘出一幅一般性图景——它们就像前资本主义时代的欧洲那样是一些子孙满堂的家庭。虽然规模庞大的家庭并不少见,但它们绝不是一种正常的现象。

专门研究17世纪英法两国的历史学家表明,女性结婚的平均年龄一般在23岁到27岁之间。她们生育子女的时间受到了这一因素的限制,同时也受到了提早到来的更年期的限制。此外,伴侣当中一方的早死,以及极高的婴儿夭折率和儿童死亡率也会成为女性生育能力的限制因素。在通常情况下,富裕的人总比农民或手工业者拥有更大的家庭,那是因为,他们妻子结婚的年龄更低,而且在妻子亡故之后也能较快续娶。

发生在18和19世纪的所谓“人口转型”(demographic transition)并不像家庭在代际组成方面所出现的变化那样,呈现出从大家庭向小家庭更迭的迹象。它表现为前述环境中出现的一种变化,即年轻群体死亡率的急速下降。平均结婚年龄呈现出下降的趋势,而且这种趋势一直持续到20世纪。19世纪出现的人口爆炸并不是由于儿童出生率提高的结果,而是由于存活率提高和存活期增长的结果。

前面所描述的那些既影响家庭的性质,又影响男性和女性在劳动力队伍中的相对地位的变化,使大家庭成了工人阶级的障碍。在传统生产方式中,儿童积极地参与经济活动,大家庭因此通常被人们所看好,但是,我们前面所提到的许多因素实际上又限制了家庭规模的扩大。当儿童不再参与工作,而且许多妇女也不领取报酬时,大家庭就变成了一种经济负担。避孕方法的进步使婚姻变得更加长久,这种婚姻建立在“情感个人主义”的基础之上,也与小家庭——这是一种一直持续到现在的基本家庭形式——的发展相协调。

当然,这些现象的出现对妇女来说也具有极为重要的意义,因为在子女长大成人并独立生活之后,她们仍能获得20—30多年的属于自己的生活。

《人生果实》剧照

目前,在社会学家和一般的书报杂志当中出现的各种关于婚姻与家庭现状的争论,尤其是婚姻与性行为之间已经脱节的争论,往往缺乏充足的历史依据。在19世纪的欧洲,婚姻解体的现象就非常普遍,尽管这更多是由于死亡而非离婚所造成的结果。有些评论者认为,过去受“破裂家庭”影响的儿童的相对比例至少跟现在一样高。在晚近欧洲历史上的某些国家和某些时期,婚前性行为不论对男性还是对女性来说都是极为平常的事情,而且并不对其日后的婚姻造成障碍,在那个时候,私生子的比例至少跟现在一样高,甚至还高于现在。

正如本书所要证明的那样,当代婚姻、家庭和性生活的发展趋势固然发生在一种极为不同的时空背景中,但显然,我们同样必须认识到,它们在某些方面并不像表面上看起来那么独特。

正如图6.2所抽样的各个国家所表明的那样,大部分西方国家的离婚率在过去二三十年间出现了急剧攀升的势头。在1950—1975这四分之一个世纪里,法国的离婚率上升了40%,处于表格的底端,英国的离婚率则上升了400%,处于表格的顶端。

我们在对待所有这些数字时必须持一种有所保留的态度。例如,它们没有包括那些未婚同居的人,或者那些未办理离婚手续的已婚人们。但不可否认的是,它们的确反映了西方世界的婚姻和家庭所出现的意义深远的变迁。一些人认为,它们反映了长期存在的核心家庭的解体。一些持保守立场的人则对这种现象持悲观的态度,认为这是社会道德责任感不断衰颓的表现。但是,另一些持完全相反观点的人则持赞许的态度,认为这是其他社会形态得以发展的征兆,因为在他们看来,家庭本质上是一种压制性机构。

《理智与情感》剧照

从表面来看,仍有可能从现有的家庭制度中形成各种试验性的社会关系形式。但是,较之于家庭瓦解的观点,更加合理的解释或许是:当代的发展形势代表了“情感个人主义”的胜利,它已成为家庭生活的指导性原则。无须多少思考我们便可发现,离婚率的提升并不表示对婚姻状况和家庭本身的深度不满,而是表明人们对这些施受关系(rewarding and satisfying relationship)已经有了更高的要求。虽然离婚率达到了一个前所未闻的水平,但与此同时,再婚率也同样达到了一个极高的水平。为数众多的离婚者都进行过再婚。

然而,就如本章开头所提到的那些现象一样,我的确不把这种现象仅仅解释为家庭是当代社会绝大多数人情感满足的唯一源泉。实际情况比这要复杂得多。家庭是各种社会变迁洪流的交汇点,它反映了社会变迁,也促进了社会变迁。这里,把对家庭的讨论与前面一章所关注的问题联系起来非常重要。

当大部分人都在一种单调的、压制性的条件下工作时,在商品化的社会关系使日常生活变成一系列空洞的例行常规之后,家庭领域中的私人关系或许的确可以扮演个体逃避“无情世界”的避难所。但是,只要范围更广的社会缺乏深刻的转型,家庭就很可能变成相反力量——自由与压迫、希望与失望——的竞技场。

《坡道上的家》剧照

“情感个人主义”的兴起与性生活和个人成就之间的结合密切相关,不论这种结合是发生在正式婚姻关系之内还是之外。一些持激进立场的学者认为,资本主义的兴起和发展与心理上的性压抑有关。在他们看来,工业劳动所需要的严格戒律,乃是通过个人对欲望的普遍压制而实现的,这可以在19世纪资本主义全盛时期的维多利亚风俗中得到最好的体现。根据这种立场——这种立场经常在20世纪60年代晚期的学生运动中以这种或那种形式得到广泛采用,性解放是使个体从资本主义的例行化工作和日常生活中获得全面解放的关键。

本章我所讨论的材料表明,我们必须对这种立场抱怀疑态度。与对维多利亚时代虚伪的性观念所造成的有限的、暂时的侵蚀作用相比,“情感个人主义”似乎更是当代资本主义的根深蒂固的特征。最近,福柯曾以一种饶有兴趣的方式对这一课题进行过大量的讨论。他认为,我们应当明白的并非性压抑是如何起源的问题,而是我们今天为何会如此为性所累的问题,使性成为我们追求自我实现的焦点。我们所应当追求的是从性中解放出来,而不是经由性来获得解放。

家庭生活与新社会模式

有证据表明,初婚之时,大部分人——即使在那些离婚率最高的国家——都相信他们将会白头偕老。但实际情况却并不如此。今天,在正式登记结婚的人当中,有相当比例的婚姻持续时间极短。许多原先相信将会“白头偕老”的人发现,与大部分由于伴侣死亡而导致婚姻“破裂”的人相比,他们更早就开始过着独居的生活。考虑到离婚的人们可能还会结婚,那么,无论在什么时候,总是存在着相当数量的人要么过着独居的生活,要么作为单亲家庭的父母过着一种“结婚与离婚”(between marriages)的生活。

表6.3表明,在过去20年间的美国,单身个体的年龄分布曾经发生过某些变化。无论从单身个体的绝对数目还是从他们在总人口中所占的比例衡量,80年代都要比60年代高得多。另一方面,在1960年,独居者中的最高比例分布在岁数较大的年龄层,但现在,这种分布已经不再那么明显了。在24—44岁的年龄层中,独居者的比例反而得到了显著的提升。

单亲家庭相对于结婚家庭的上升比例,与生活在单亲家庭的小孩相对于生活在正式结婚家庭中的小孩的上升比例基本持平。美国的统计数据现在包括一项“未经正式结婚而组成的家庭”。因为这是一种创新,因此难以拿来与过去某个时期进行比较。但可以确定的是,在年龄较轻的层级中,未婚同居而过着正常家庭生活的比例已经显著提升——尽管与正式结了婚的群体相比,他们仍属少数。

尽管存在相当数量的人过着独居和单亲家庭的生活,尽管存在着为数众多的其他家庭形式,但无可否认的是,大部分人都是在一种“正统”的家庭背景中度过其人生旅程的。也就是说,他们是异性结婚家庭单位中的成员,并且与孩子生活在一起。

《小偷家族》剧照

然而,对许多人来说,这仍然包括了两种与他们父母亲所熟悉的家庭生活有所不同的重要改变。一是在他们的人生旅程中,无论是在他们为人子女还是在他们为人父母期间,他们都可能在不同的时期偏离“正统”的家庭模式。也就是说,在童年和少年时期,他们可能首先生活在一个由父母和兄弟姐妹组成的家庭中。当然,也可能存在一些更不那么普遍的情况,他们可能出生在结婚夫妻中只有一方作为其亲生父亲或母亲的家庭,可能出生在未婚同居者双方或其中一方作为其父亲或母亲的家庭中,出生在结婚双方都不是其亲生父亲或母亲的家庭中(领养),或者出生在一个单亲家庭中。

家庭既是深刻社会变迁的焦点,又濡染着由既定家庭组织模式所传承下来的价值。“继父母”概念——正如“破裂的婚姻”或“破裂的家庭”术语那么容易使人产生联想一般——有待于从其一直负载的反面含义中解脱出来,但同时,它又以一种特别尖锐的方式成为现代家庭生活的困境和张力的焦点。

*部分图片来自网络

《社会学:批判的导论》

[英]安东尼·吉登斯 著,郭忠华 译

出版时间:2024年3月

上海译文出版社

内容简介

《社会学:批判的导论》是安东尼·吉登斯撰写的有关重建社会学理论体系的重要专著,意在提供一个反映社会学当前发展的导论。全书着重阐述社会学兴起的背景、社会学的使命,探讨和分析经典社会学家的现代社会思想、社会发展的脉络、民族国家的特征、现代城市和家庭特征等重要内容。本书不仅在吉登斯本人的思想发展上具有重要地位,而且对推动20世纪社会学的发展起到了重要作用。本书综合介绍了社会学领域内的社会理论和经验研究的新近发展,文字简洁、生动,不玩弄术语,非常适合学生和一般读者。

作者简介

安东尼·吉登斯(Anthony Giddens,1938— ),当代著名社会学家和政治思想家,曾任英国剑桥大学社会学教授,伦敦政治经济学院院长。吉登斯的政治思想对英国新工党的发展产生过举足轻重的影响,曾被誉为英国前首相托尼·布莱尔的“精神导师”。

原标题:《性别、父权制与资本主义的发展》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司