- +1

动漫眼丨少年的两具身体:论《进击的巨人》②

三、跛足的利维坦

关于“巨人”形象的讨论,不可避免地要回到神话原型的问题。毕竟谏山创的作品直接征用了北欧神话元素:主神奥丁杀死了最初的巨人尤弥尔,后者的尸身化为山川草木。不过,“巨人之死”的母题也广泛存在于不同语系的神话传说中,而其中至少可以归纳出两条与《巨人》这部作品相关的线索:

其一,巨人尸体化生万物的传说,体现了人体与大自然的想象性对应关系,联系着上古时代的人牲与力量继承问题[i];

其二,神(或国王)战胜巨人,关联着父权制社会秩序的初步建立、理性与本能的分离、文化上的超我与罪恶意识的发生。同时,正如奥丁发明了卢恩字母,大卫王以投石击败歌利亚,文明的胜利也是技术的胜利。

《巨人》初期的叙事正建立在文明-野蛮的二元对立之上,调查兵团作为探索者/技术专家,以刀与立体机动装置对抗非理性的巨人,再次印证了“熟”对“生”的胜利、人对混沌大自然的主权。然而,故事渐渐发生反转,揭示了巨人本身与技术不可分割:巨人之力虽然有着神秘的起源(例如故事中提到的“大地恶魔”传说),但也建立在体系化的研发、管理和利用之上。

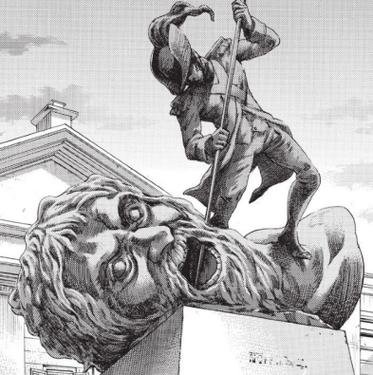

更加讽刺的是,借巨人之力不断扩张的马莱帝国,正是以人类英雄“荷洛斯”战胜巨人的起源神话来塑造自身正当性的(作品中的荷洛斯雕像借鉴了文艺复兴以降的多纳泰罗、韦罗基奥等雕塑家的大卫塑像)。观众会发现,岛内与岛外的两个政权都无法代表文明或正义,而双方的真正主权者均藏匿着巨人之力,并且这种力量必须通过“吞食”来交接。这种设定毋宁说映照出近代主权本身的历史性。

韦罗基奥的大卫塑像(1469)

马莱的“英雄荷洛斯”雕像

在西方政治哲学中,人体隐喻与主权有着历史性的联系,而“巨人”的形象恰好触及了这种现代与前现代之间的纠缠。无论在柏拉图的国家学说中,还是在中世纪的圣餐礼中,都不难发现人身论的隐喻。而在宗教改革后,论证近代王权正当性的言说中出现了一种趋势:主权者形象的机械化/野兽化同步进行。马基雅维利的“君主”既是人也是兽,并且获得新国家如同接续“假肢”。而英国的王权学说中则出现了“国王的两个身体”(康托洛维茨),即“自然身体”与“政治身体”的分离。霍布斯的《利维坦》进一步抽空了这种“自然身体”,建构起新的契约国家观:作为利维坦的国家可以让人免于“一切人对一切人的战争”,但它本身只是一种机械的拟制。

在施米特看来,霍布斯的“利维坦”具有神、机器、巨人和巨兽的四重形象,其中机械性占主导地位,它发展了笛卡尔的人体机械论,把国家这一“巨人”也机械化了;然而施米特又指出,霍布斯不仅是代议制国家观的开创者,也提示着相反的可能,他希望英国“恢复原始政治统一体”,这样一个“自由”的决断主体无须向任何更高的超越性存在负责,可以为自身的生存采取一切手段。[ii]换言之,机械的巨人已经内藏重获肉身的契机。事实上,代议制宪政在两次世界大战期间陷入了普遍危机,轴心国出现了“国家神话”的复归,造成了前所未有的浩劫。

谏山创自觉地从20世纪历史中汲取了种种灵感。马莱帝国一面以生物学种族主义压迫艾尔迪亚平民,一面又以公民权诱惑这些平民自愿献身,这些情节会唤起读者对二战中不同国家的历史记忆。但问题的复杂之处在于,作品中的两个政权都没有全能的独裁君主,只有一种暧昧的集体统治,而双方幕后的掌权者都“丢失”了自己的部分力量,并急于找回。这种“巨人之力”的争夺战在某些方面毋宁说接近冷战:双方试图垄断的保护伞恰恰是毁灭自身的达摩克利斯之剑。而故事中主权者的虚弱、渺小与其所操纵的力量并不相称,因而使得故事无法归入自由战胜独裁的美国式神话——这种神话恰恰为剧情中的“反派”所利用。

作品后期的一个转折点,是马莱的幕后支配者走到前台,重新讲述“巨人”的历史,呼吁全世界忘却对马莱的仇恨,联合起来战胜人类最大的威胁——艾伦这个新诞生的恶魔君主。这并不是一种种族、地缘话语,而是一种普遍主义的人类话语。借用施米特的概念来说,这是马莱从“大地的法”走向海洋权力的瞬间(马莱这一名称的语源正是拉丁语的“海洋”)。海洋国家的传统发展出全面战争观念:当主权者将自身作为人类的代表,而将对立面定义为人类之敌,战争不再有任何边界。[iii]这种状况下,主人公艾伦对“自由”的追求不得不发生根本的异化。本来并无本质差异的人类,因“巨人”这一人工建构的自然而不得不划分敌友,艾伦除了“决断”这一自由之外再无其他自由。悲剧的根源,在于那种迫使人划分敌友的历史构造本身。

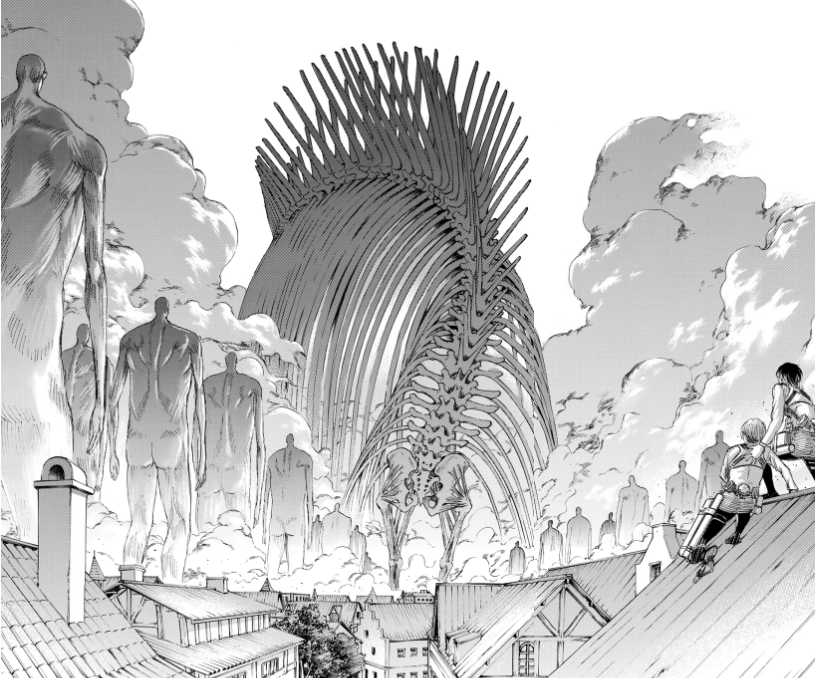

作为兼具人、兽与机器特征的赛博格肉体,作品中的“巨人”形象揭示了现代历史与前现代的纠缠。而从人体隐喻角度来看,我们还会发现作品的视觉元素中潜藏着一个“退化”的主题:当艾伦是一个为自由而战的反抗者时,他的巨人形态是直立的青年,而在他最终为了毁灭世界发动始祖巨人之力时,其巨人形态无法再支撑自己的体重,变成了爬行的庞然大物,也更直接地唤起了“利维坦”神话形象。

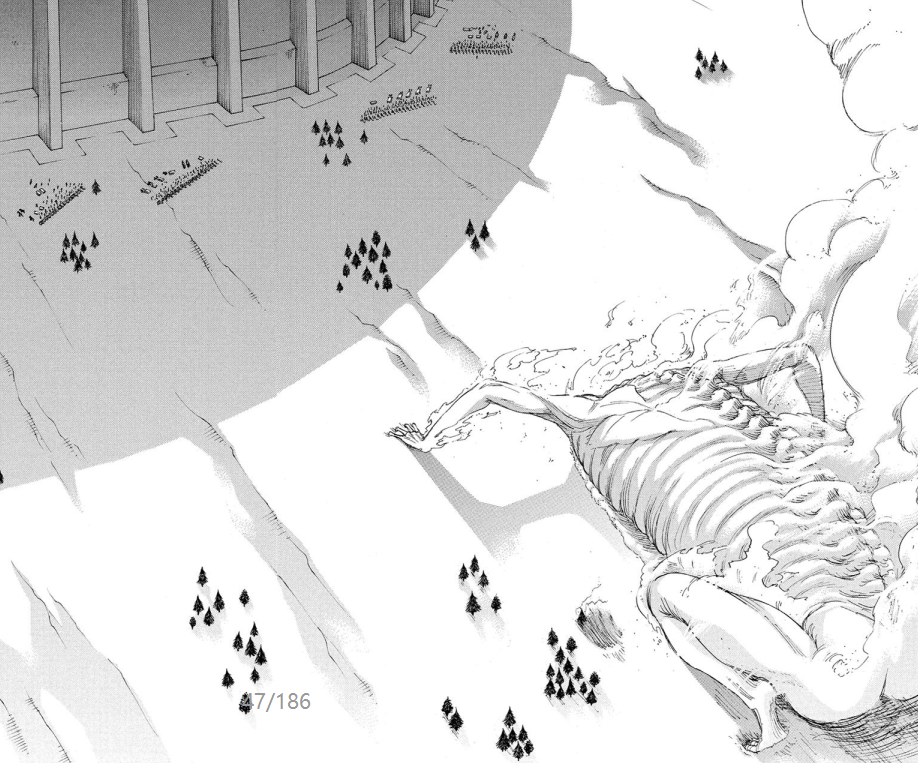

在霍布斯的政治哲学中,人体的健康与国家的健康存在类比关系,分裂、主权的分割意味着国家身体的衰弱乃至死亡。这种身体隐喻经过近代生物学和浪漫派哲学的发展,汇入了国家的有机体假说与生存竞争学说中。而谏山创作品中的巨人形体似乎始终在“健康”与“不健康”之间摇摆。在艾伦与同伴们推翻岛内高层的过程,出现了第一个在地面爬行的超大型巨人,这就是前文提到的罗德·雷伊斯,作品中最丑陋的一名父亲。而其无法支撑自身体重的巨人形态,恰恰成为后来艾伦的始祖巨人形态的预演。也正是在同雷伊斯家族的接触中,艾伦获得了秘密记忆,得知了自己体内的力量与“巨人”的黑暗历史的共犯关系。另外,正如故事最后揭晓的,巨人们肢体的无限再生是一名少女在永恒时空中的奴役劳动的结果。换言之,巨人的躯体内在包含了“畸形”的关系,而艾伦的最终形态具现了这种畸形,从视觉平衡上来看其倒塌已然不可避免。

罗德·雷伊斯的巨人形态

艾伦的始祖巨人形态

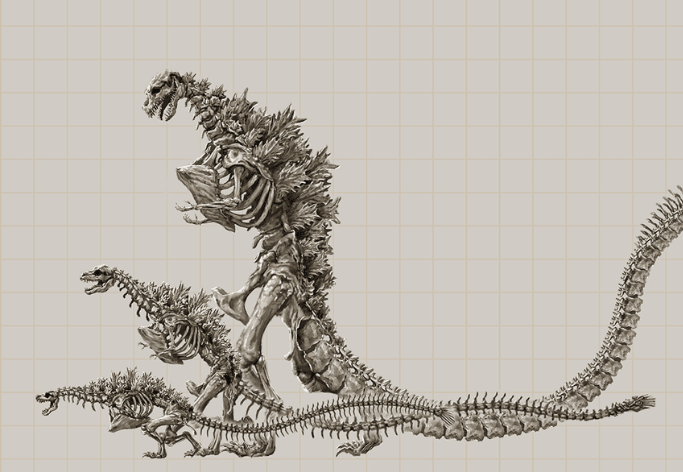

庵野秀明《新哥斯拉》中哥斯拉进化各阶段的骨骼

“爬行的巨人”这一形象也通向日本特摄作品中最有名的怪兽——哥斯拉。哥斯拉作为战争与核危机的具象化,每一次登陆都构成“和平利用核能”的战后日本的反讽。作为一种利维坦镜像,它映照出日本不完整的主权、科层化官僚体系的臃肿和代议制政治的无能,仿佛呼唤着新的、能够真正应对危机的决断主体的出现。在后“3·11”时代,庵野秀明版《新哥斯拉》再一次展开对例外状态的想象。正如大冢英志指出的,影片中哥斯拉“畸形”的原始形态,以及它不断变形与前进、最后指向皇居方向的移动轨迹,都有着政治性的意味。[iv]《新哥斯拉》似乎将拯救日本的希望寄托在“青年精英”与“技术宅”组成的小共同体之上。比较之下不难发现,在谏山创笔下其实也能找到对应的人物设置。但艾伦这位跛足的“青年君主”的故事,似乎包含着更多审慎的反思与警醒。

四、网的对面是敌人?

艾伦的“决断”及其悲剧,植根于作品中设定的“路”这一神秘空间,它是可以连通所有艾尔迪亚人的精神并支配其记忆的无形之网,带有北欧神话的世界树形象和宿命论色彩。在“路”中,过去、现在、未来的区分不再有效,以至于任何想要厘清作品的情节因果关系的解读者都会在此碰壁。不过,与其强行从故事的时空循环中梳理出前因后果,也许更有效的做法是思考这种叙事结构本身:它是否透露了日本亚文化想象力与当代媒介环境的某些勾连?

作品中的“路”

《巨人》的连载开始于2009年。正如第一话标题“致两千年后的你”所示,作品开篇便埋下了时空循环(或称“Loop系”)的设定。而2009年前后也正是话题性时空循环作品频繁涌现的时期(例如游戏《命运石之门》、动画版《凉宫春日的忧郁》中“漫无止境的八月”等等),这在某种程度上可以说是90年代以来以Galgame为代表的“世界系”想象力开花结果(或许也是由盛转衰)的一个节点。对谏山创影响甚大的游戏《Muv-Luv》正是在这一脉络中诞生的。社会学家宫台真司在分析80至90年代的日本亚文化时,指出其中同时存在着“宏大的最终战争”与“漫无止境的日常”这两种终末论愿望,他倾向于发掘前者的积极意义,但评论家宇野常宽则认为两者构成共犯关系。[v]在80年代,这两种想象力的代表者分别是富野由悠季的宏大虚构历史,与高桥留美子的日常恋爱喜剧,而庵野秀明和押井守等动画人同时继承了这两种传统。不过,90年代兴起的Galgame将两种类型更加紧密地结合在一起。此类游戏特有的庞大文字量、对人物图像的重复利用和以选择分支为核心的玩法,将逐渐开始被主流社会接受的“萌”要素与时空循环、平行世界等设定有机结合起来,发展出众多“世界系”名作。

《Muv-Luv》的游戏结构(及其发售方式)正是巧妙利用了“循环的日常”与“最终战争”的互补关系,其最初的篇章是平庸乏味的校园恋爱喜剧,但随后揭幕的平行世界却是对前者的彻底破坏,给玩家带来了冲击性体验。

男主人公一次次从日常世界转移到战争的世界,而这种穿梭依赖于女主人公的心愿,于是战斗与成长的意义也就被定义为守护“平凡却宝贵”的日常。这一作品象征性地提示了亚文化想象力的临界点:箱庭式的“日常”本身已失去足够的吸引力,毋宁说对它的践踏才能带来新的快感;但如果不以此种“日常”为价值依据,决断与战斗便难以获得正当性。《巨人》也潜在包含了类似的结构:艾伦一度声称他决定毁灭外部世界并不是为了全体同胞,只是为了与他共同度过短暂青春的伙伴们。在这一点上,两部作品都印证了2000年代后期日本亚文化从东浩纪定义的“世界系”向宇野常宽所说的“决断主义”的过渡。

宇野对上述转型的判断,建立在经济全球化与日本新自由主义改革加速、阶层差距和社会竞争加剧的大背景之上。谏山创属于泡沫经济破裂后成长起来的一代人,在个人生活中也经历了从地方到东京、在漫画业界的残酷竞争中谋求生路的过程。不过,在社会背景和作品的叙事空间之间,还可以填补一层参照系,这就是媒介环境的变化。

日本动漫中“时间循环”叙事的兴起,与拉马尔指出的“家用电视的新媒介化”[vi]现象在时间上大致重叠,换言之,八九十代的录像带设备、早期电脑与互联网、家用游戏机的发展共同造就了一种有线互联的小世界,这样一种“御宅族的房间”从中心化的广播电视网络和家庭空间中分离出来,成为了“漫无止境的日常”的媒介基础、一个母性的乌托邦:它同时保障了个体的私密感和同好之间的亲昵感,每个消费者既拥有自己的孤岛,又通过一种默契相联结,这种对亚文化潜能的想象几乎带有某种神秘性,因而也通向取消社会中介的“世界系”叙事。但随着信息技术革命的飞速进展,有线互联的小世界在2000年代后期发生了解体。在社交网络和流媒体平台的时代,消费者们更深地嵌入了无限互联的大世界。

据《巨人》漫画责编川窪慎太郎所说,谏山创早年是热心的博客使用者,在漫画连载初期热衷于在网上搜索关于自己的评论,但到了动画开播的2013年,他已经很少这样做。[vii]这固然与作品人气的膨胀有关,但更根本的原因或许是媒介环境转型所带来的信息的指数级增长。以博客为代表的“个性化”的日本早期互联网空间发生了解体和转变,借用麦克卢汉的概念,可以说这是“冷媒介”转向“热媒介”的变化:“热”意味着信息密度大,接受者主动参与的空间减少,因而带来个体性下降与部落化程度的上升。[viii]

信息流通的加速未必意味着开放,反而可以加强极化作用,制造互相隔绝的信息茧房,而迈出茧房一步,便可能赤裸地暴露在他者的敌意之下。这种环境因而极易催生“划分敌友”的决断主体。事实上,在吉宗纲纪与谏山创的对谈中,两人都提到自己在设计怪物时寄托了对于社会和他者的某种不安和敌意,吉宗纲纪还提出一个问题,即“沟通”本身未必能克服“敌意”,例如《Muv-luv》中的怪物Beta能够理解人的语言和技术,但仍然要对人类赶尽杀绝——在现实中我们也可能会遇到这种来自网络对面的不由分说的敌意。

与吉宗纲纪对谈的谏山创(2013)

如果说《巨人》早期的冲击力具现了一名青年创作者从外界和自我内部感到的混沌、压抑与不安,也成为创作者对社会的“复仇”,那么在跨越十年的创作过程中,通过叙事结构的不断调整,作者似乎做到了对作品初期的“恶意”的净化,实现了自我的社会化成长。

然而故事的结局并没有彻底抛弃其初期冲动,简单给出“社会化”或“互相理解”的廉价药方。在经典的“时空循环”系叙事结构中,男主人公的一次次穿越不仅有获得关键信息的作用,通常也意味着对其他人物尤其是女主角们的理解不断加深,这种“理解”最后通向拯救所有人、走出循环的大团圆。但艾伦并未从“未来的记忆”中发现拯救帕拉迪岛、实现人类“互相理解”的可能。

他的失败仿佛也再次激活了“高达”系列的“新人类”(new type)主题:80年代以来的年轻人被认为是对新媒介环境特别敏感的新一代,似乎可以通过独有的通路实现旧人类无法实现的沟通,建立超越旧家庭(也是超越冷战)的新共同体;但在富野由悠季的作品中,这种希望时常以悲剧收场。

《机动战士Z高达》台词中的反讽

在此意义上,《巨人》中的“路”或可视为当代网络空间、特别是其中的历史记忆与伦理困境的一种寓言。它高度自觉地把互联网的极化倾向乃至各种阴谋论想象纳入到剧情结构中。而艾伦最终选择毁灭岛外的世界,正与“路”所造成的混乱状态有关。不仅是主人公,连读者/观众也渐渐难以分清故事中的因果逻辑:到底是谁的记忆影响了谁?我们被告知,艾伦最后的抉择是由于他看见了无数的未来,却找不到任何其他办法。由于剧情没有直接展现这些分歧的世界,我们无法感同身受,只能感到他陷入了疯狂,而这种疯狂却又是理性的:艾伦宣称最后的决定是他经过无数次推演得到的“最优解”,这几乎令人联想起大数据计算。

“路”中过去与未来的莫比乌斯环结构,也提示着决断主义与未来想象的陷阱。正如理论家布莱恩·马苏米在关于“本体权力”的讨论中指出的,在后“9·11”时代,民粹主义可以充分发挥新媒介的政治功能,渲染尚未到来的危机,这种威胁所唤起的情动具有政治场域的真实性,通过对未来危机的预制/虚构而将例外状态召唤到当下,展开先发制人的攻击。[ix]在这层意义上,《巨人》中出现的种种威胁论,尤其是马莱帝国的宣传攻势极具警示意义:这些话语的逻辑是,既然均势已被打破,仇恨已然结成,我们便别无选择,只有先发制人。而艾伦的“地鸣”恰恰是被这种话语所召唤出来的灾难。把世界想象为大逃杀游戏的逻辑,最终只能导出这种决断。

关于“时空循环”类作品中的决断问题,东浩纪曾以“游戏式现实主义”的概念进行解读,他认为在游戏化的文学叙事中,作为时空循环的体验者的主人公与其他角色并不属于同一层级,而是上升到了游戏玩家的位置;尽管这类作品中角色的反复死亡可能导致读者的麻木,但通过主人公的位置,我们可以通过“元游戏”体验叙事层面的死亡,从而在见证人物的决断同时获得某种伦理性的痛感。[x]在一定程度上,《巨人》故事中的艾伦正是占据了这种“玩家”的层级。但是,作品并未让读者/观众共同占有这一“玩家”地位,反而拉远了我们与艾伦的距离,将我们从这个位置驱逐出去。这样看来,毋宁说作品构成了一种“反游戏”。它否定了乐观的后现代扁平结构——世界并不是可以无限重置、无限替换的,也没有谁有资格替他人作出“选择”。在开放式的结局中,和平的希望寄托在阿尔敏一行人身上,他们不是高于世界的玩家,只能投身于与他者的平等交涉,哪怕这种交涉没有任何安全保障。

艾伦的昔日伙伴们最终把自己放在既无立体机动装置、亦无巨人之力保护的“赤裸”状态中。他们决定不带武器回归帕拉迪岛,尝试以讲述艾伦的故事来化解历史仇恨,实现和平。穿过整部作品中令人目眩神驰的现代媒介经验,我们最终却抵达了“讲述/传承”这一古老的行为,重新想起这一行为本身的乌托邦功能。或许讲故事也是一种飞行。

作为讲述者/传承者的阿尔敏

注释:

[i] 郑在书《东西方创世神话的文化转型比较研究——以巨人尸体化生神话为中心》,崔丽红、李定河译,《民间文化论坛》2019年第3期。

[ii] [德]施米特《霍布斯国家学说中的利维坦》,应星、朱雁冰译,上海:华东师范大学出版社2008年版,第55、75、119页。

[iii] 同上,第118页。

[iv] [日]大塚英志『シン・論 おたくとアヴァンギャルド』,东京:太田出版2022年版,第190页。

[v] [日]宇野常寛《母性のディストピアⅠ 接触篇》,东京:早川书房2019年版,第92页。

[vi] [加]トーマス・ラマール『アニメ・エコロジー:テレビ、アニメーション、ゲームの系譜学』,上野俊哉、大﨑晴美译,名古屋:名古屋大学出版会2023年版,第7章。

[vii] 《二次通クリエイターインタビュー File.8 川窪慎太郎さん独占インタビュー》,https://www.youtube.com/watch?v=rzNNL_z3giA。

[viii] [加]马歇尔·麦克卢汉《理解媒介:论人的延伸 增订评注本》,南京:译林出版社2011年版,第35页。

[ix] [加]布莱恩·马苏米《诞于未来的情动现实——关于威胁的政治本体论》,邰蓓译,收入汪民安编《生产·第11辑 德勒兹与情动》,南京:江苏人民出版社2016年版,第23页。

[x] [日]東浩紀《ゲーム的リアリズムの誕生:動物化するポストモダン2》,东京:讲谈社2007年版,第180页。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司