- +1

陈晓平:从疍民到慈善家——晚清珠三角阶层跃迁的一些个案

新会潮连乡陈昭常家族,从疍民、买办、进士以至一省最高长官,只用了三代人时间,这个个案似乎有些特殊,但近代珠三角底层(主要是被视作贱民的“疍民”)实现阶层跃迁的案例并非鲜见,而是具有一定量的分布。笔者前已发现,民族英雄邓世昌的祖父是珠江口的引水员,而当时的引水员多是疍民出身。(陈晓平:《邓世昌遗事再探》,澎湃新闻•私家历史2017年9月29日)

明代以来,在人口增长、商品经济发展以及对外贸易推动下,珠三角“市场和运输网络的发展成熟,将水上人口划入一个越来越有机的农业生产、贸易和工业的体系。在这些扩张了的空间,转换职业和身份的机会也与日俱增”(萧凤霞、刘志伟:《宗族、市场、盗寇与蛋民——明以后珠江三角洲的族群与社会》)。珠三角国内外贸易繁荣所带来的空间扩张,为遭受文化排斥的底层提供了上升阶梯。

文化排斥(cultural exclusion)是得势者的天堂,也是失势者的地狱。边缘群体受到主流社会的文化排斥,诸多权利遭到剥夺。经君健《清代社会的贱民等级》列举了清代的种种“贱民”:奴婢、堕民、丐户、九姓渔户、疍户、乐户、佃仆等。其中的“疍户”“疍民”,主要分布在闽粤沿江沿海地带,尤以珠江三角洲为多,在粤语中叫做“疍家”。疍家人被剥夺了开垦沙田合法拥有土地的权利,以水为田、以船为屋的生活方式,使得他们普遍缺乏读书识字的条件,没有族谱,没有祠堂,也丧失了参加科举的资格。明初曾经收编疍户进入“编户齐民”,但这种“大赦”并非经常发生。雍正帝曾发布上谕,允许疍民编入甲户,不得歧视,但朝廷的政策遭到地方强宗大族的抵制而未能实施。

从1950年代起,这个族群已陆续登岸居住,但他们的后代对“疍民”“疍家”这个歧视性的身份标签仍十分反感,不少名人后代会掩饰他们祖先的水上居民出身,随之也遮蔽了阶层跃迁的事实。

日前笔者追随广州慈善史研究团队一众学术才俊,前往江门市蓬江区潮连街道(原新会县潮连乡)做田野调查,颇有收获。对照吉林巡抚陈昭常家族一些文献资料,此次近距离观察潮连乡地理环境、祠堂、家庙,辅以访谈,笔者终将资料碎片串成完整的故事,并加深了其他类似个案的认识。

从疍民到翰林:陈昭常与卢维庆

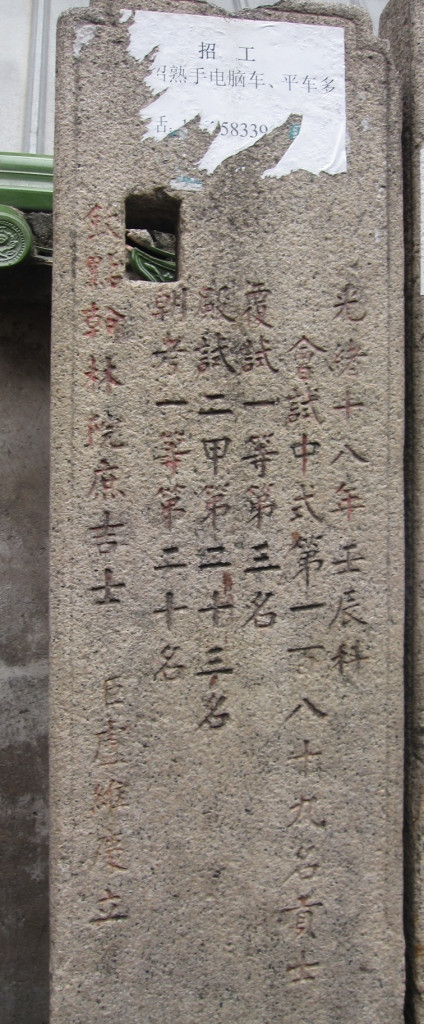

位于广州中山七路的陈氏书院(俗称“陈家祠”),为岭南建筑艺术与工艺美术瑰宝,被评为“广州文化名片”,吸引了众多游人。游客很少会注意到,陈家祠广场两侧竖立的旗杆夹石,是光绪年间两位陈姓进士所立,外侧陈昭常,内侧陈伯陶。原籍新会县潮连乡的陈昭常,1889年中举人,1894年成进士点翰林,1905年出任京张铁路总办,1907年署吉林巡抚,次年实授,为清末通晓洋务的重要封疆大吏。

族谱与祠堂,是珠三角地区确立定居权、沙田开发权的文化象征,绝非可有可无之物。没有族谱与祠堂,或者建立祠堂很晚,族谱世系有空白,大都可以理解为原本并非陆居,而是水上居民。翻开潮连《陈氏族谱》,查到陈昭常所属的世系,陈昭常为第十八世,中间的第十一至十七世完全空白,往前直接跳到第十世,这绝非正常现象。

族谱的空白处,正是通向新发现的起点。近年来,学界对珠江三角洲沙田地区的研究表明,族谱世系空白、中断,没有祠堂或祠堂建立很晚,那么该家族属于水上居民的概率很大,这也是人类学视角有助于社会史研究的范例之一。潮连是位于西江下游江心的一个沙洲(江心岛),所见到的“老沙”“白鹤沙”“海田”正是沙田地区常有的地名。陈昭常家族的老家,在坦边村巷头,“坦边”意谓沙坦的边缘。明清时期,强宗大族有能力组织垦殖队伍,垄断沙田开发权,并通过文化排斥策略,将“疍民”排除在沙田开发之外,也一定程度上阻塞了他们的向上流动之路。

“疍民”以舟楫为家和谋生工具,在固化的社会格局中处在最底层。所幸,珠三角地区处在中外贸易要冲,疍民可以在承接货物运输、充当洋船引水员、给洋船供应给养过程中积累财富,部分人进而充当外商买办,改善经济地位。一些特别出色的人物从买办转型为独立商人,投身慈善事业以提升社会地位,通过捐输获取候补官衔,跻身“绅士”行列。其中最为突出的例子,则是陈昭常以疍家后代、买办之子身份考中进士,进而成为执掌一省最高军政大权的封疆大吏,实现了最大限度的阶层跃迁。

陈昭常(1867-1914),字简持,新会县潮连乡人,“世居省城”西关光雅里,父陈朝忠(字定之)、伯父陈桂士(字瑞南),“俱以洋务起家”(卢子骏:《潮连乡志》,第160页)。所谓“洋务”乃是同乡文人的讳饰之言,实际就是当买办。香港东华医院同治十三年征信录所载创始人名录,首总理陈桂士名下注明“瑞记洋行”,这是晚清省港地区最大的洋行之一,其弟陈朝忠名下注“同福栈”,似已脱离洋行独立经商。香港历史博物馆前总馆长丁新豹《善与人同:与香港同步成长的东华三院1870-1997》一书,指出东华医院13名倡建总理中有5名买办,实即认定陈朝忠也属于买办。

民国《潮连乡志》称陈昭常“世居省城”,意味着陈桂士、陈朝忠兄弟离开潮连已久,主要在广州居住。从李鸿章奏折来看,陈桂士还曾往上海经商。著名学者陈澧应陈桂士之请,写成《新会潮连乡陈氏祠堂碑铭》,叙述陈桂士捐助军饷,李鸿章在克服苏州之后为他请功,“奉旨即选同知,加知府衔”(陈澧:《新会潮连乡陈氏祠堂碑铭》,《东塾续集》,文海出版社1970年,第131页);据陈桂士所述,他们家族“二百余年,祠堂缺焉”,如今得到即选同知职衔,准备回乡建立祠堂,时在同治四年(1865)。200多年没有祠堂这一事实,足可认定他们这一支脉原先属于“疍户”,其祖辈很早移居广州,在十三行从事外贸工作,充当买办,由此发家。陈桂士走通李鸿章路子,通过捐助军饷,以军功名义获得朝廷封赏,衣锦回乡兴建祠堂。建祠之后,他们消除了“疍户”身份,获得同乡大族的认可,使其侄子陈昭良、陈昭常取得参加科举的资格。陈昭良考中举人,陈昭常则于甲午年(1894)中进士入翰林,将进士旗杆高高树立于省城陈氏书院门前。陈昭常中进士后,在潮连坦边村巷头街65号再建陈氏家庙,奉祀其父陈朝忠。

陈昭常家族从疍户到进士,只用了三代时间。这一阶层跃迁,有赖于其伯父陈桂士的出色运筹,但晚清珠三角的社会控制的松懈也给他们家族提供了机会。

1869年,陈朝忠参与创办香港第一个华人慈善机构东华医院,后来发展为东华三院,至今仍是香港最大的社会服务机构;1871年,陈朝忠又参与创办广州第一个近代慈善机构爱育善堂,这个善堂在80年里一直向贫苦家庭提供免费医疗与免费教育,也是近代广州慈善事业的标杆。其兄陈桂士兼任爱育善堂董事,多年里一直奋战在珠三角救灾赈灾的第一线,两广总督刘坤一专门为他向朝廷请奖。在珠三角地区,买办长期被主流社会所歧视,他们巧妙利用了国家意识形态对恤贫救灾的肯定,积极投身慈善事业,累积文化资本,由此提升了社会地位。

在陈昭常之外,晚清珠三角由疍民考中进士的,还有番禺瑞宝乡(今广州海珠区瑞宝乡)的卢维庆。卢维庆(1859-?),老家在番禺水口堡,即今广州海珠区瑞宝乡。《广州市海珠区志》直称:“瑞宝村开乡时取名‘水口堡’,这片土地是一片烂泥地,四周皆为河涌环绕。先辈村民卢维庆曾是翰林,将水口堡改为瑞宝,两名是谐音,取其吉祥宝地之意。”历代《番禺县志》只是到了同治版才出现“水口堡”地名,证明开发甚迟。瑞宝村这样的环境,又是一处典型的疍家人聚居地。由于烂泥地价值不高,强宗大族没有兴趣进占,疍家人得以逐渐从船居变为陆居。

瑞宝村如今仅剩下一间卢氏宗祠,兴建于咸丰九年(1859),卢维庆刚好出生在这一年。可以想见,瑞宝村开发为定居村落,估计只在1859年前二三十年间。跟他同时代的文人罗功武,在《粤故求野记》中明确写道:“番禺卢维庆,本疍户也。”

瑞宝村卢氏为提升地位,获取周边村落认可,千方百计与番禺神山(今广州白云区神山)的大宗族卢氏联宗,以获得参加科举的资格。这一行动,事后证明是非常聪明的策略。1876年,卢维庆得中举人,1892年中进士,授翰林院庶吉士。卢维庆点翰林之后,分别在本村祠堂、神山卢氏大宗祠树立进士旗杆,这个举动意味着对神山大族当年慷慨接纳的回报。

或许正因为出身底层,卢维庆在子女婚姻方面,不死守门第之见,两个儿子,一个娶的是南洋侨商黄陆佑之女,另一个娶了廖仲恺堂妹廖冰筠。廖家不属于传统士大夫阶层,廖仲恺祖父是个香港商人。

香港第一个华人领袖卢亚景

对香港早期史的研究,不能忽略来自广州黄埔村的疍民。黄埔村属于今广州市海珠区,并非黄埔区。鸦片战争前,围绕着十三行贸易,珠三角存在着三个与西方人接触最多的地点:广州西关十三行及附属的广州河南、广州黄埔村、香山澳门及伶仃洋洋面。长期以来,黄埔村是粤海关主要挂号口,也是外国商船抵达广州的停泊地,除洋行大班及重要职员换乘舢板前往十三行进行贸易外,外国商船的低级职员、海员在黄埔村停留,在此维修船只、补充给养,黄埔村疍家人为洋船提供各种服务,供应日常生活用品和食品,学会了一些Pidgin English(广州英语,后在上海发展为洋泾浜英语)。

Pidgin English是一种简单的混合贸易语言,采用英语单词及少数来自印度、葡萄牙的单词,发音上粤语化,语法则更接近粤语。尽管Pidgin English跟通行的英语差别甚大,常被人嘲笑为不正宗,事实上这是鸦片战争前后中外交流的口头语言,随着粤籍买办的足迹扩散到其他通商口岸。黄埔村这些文化不高的疍家人,只因掌握了Pidgin English,能跟外国人作简单的交流,在当时来说就是一种有用的技能。鸦片战争一爆发,部分黄埔村疍民迁到香港,既是谋生所需,也是逃避清廷对于他们勾结外人的指控。

余绳武、刘存宽《十九世纪的香港》称:“黄埔疍户(船户)出身的卢亚贵(亦称卢亚景),在第一次鸦片战争中充当英国兵船买办,替英军筹措给养,战后定居香港,获得港英当局给予的优惠(如批给地皮),1844年在维多利亚街市滨海处已拥有大幅土地及屋宇近50幢;至1850年,前后不足十年,其名下的屋宇和店铺已逾100间,成为当时香港华人首富。”卢亚景出身“微贱”,在充当英国兵船买办时表现出很强的能力,得港英当局垂青,摇身变成香港第一个华人精英,充当英国“以华制华”的工具。1847年,卢亚景与另一华人富商谭亚财一起,在荷里活道兴建香港第一个庙宇文武庙,此庙担负起华人社区中心职能。在广州被人看不起的卢亚景,高踞于香港文武庙宝座之上,调解纠纷,裁判华人治安案件。1844年,马克思的朋友、港英政府华人秘书郭士立(Karl Friedlich Gutzlaff,1803-1851)报告说:“自从我们占领香港以来,来此定居人数最多的族类(class)是黄埔村人。”(Rev. Carl Smith: Chinese Christians Elites, Middlemen, and the Church in Hong Kong, p.110)笔者猜测,香港以广州白话为华人通用语言,跟黄埔村人在早年香港华人社会中的人数优势有一定关系,后来港英的语言政策只是将既成事实加以固化。

卢亚景是充满争议的人物。他是疍家人、买办,据说曾经当过海盗,也是珠三角一带的天地会领袖,又是维持香港早期社会秩序的华人领袖,多种身份集于一身。他依附于英国人,被清廷骂作“汉奸”,《英夷入粤纪略》站在官方立场,对他大张挞伐。对卢亚景的“评价”,视乎评论者站在什么立场,原不必强求统一。标签化无助于我们认识历史人物。

作为疍民,卢亚景文化不高,但十分聪明,极善辞令,可从一件事窥见一斑。1841年底,英国军队洗劫黄埔村隔壁的长洲渡,掠去一千二百两银子及货物。渡主托卢亚景跟英方说情。次年正月,英方翻译马礼逊到澳门,问卢亚景中国官员近期有什么议论,卢亚景说:其他的不知道,只听到清朝官员说,英国很穷,只靠抢掠民间船只银两来供应军需,这场仗恐怕打不下去,不久就会撤兵。马礼逊听到后,马上叫军官把抢掠的船只放回,交还银两。(《中国近代史资料丛刊 鸦片战争》第三册,第22页)

汇丰买办罗伯常父子

黄埔村人在香港最为知名的,莫过于汇丰银行第一任买办罗伯常(罗振纲)父子。罗氏家族自称在黄埔村定居多年,却没有族谱保存下来(饶原生:《黄埔村故事:罗氏宗祠患了“健忘症”?》),这在高度重视宗族的珠三角地区来说,几近不可思议。友人康志斌惠赐黄埔村罗氏宗祠《重建祠碑记》照片,可大体解决之前的疑问。立于道光戊戌年(1838)的碑记称:“我族清之祖祠,……烟销雨蚀,日久倾颓,乾隆年间已成白地。数十年来子孙财弱,兼乏蒸尝,虽欲重建而无力。”所谓罗氏宗祠到乾隆年间成为“白地”,这是罗氏族人的一面之词;更合理的解释应该是:罗氏在1838年以前本来没有祠堂,只是到了这一代,因参与外贸致富,方才有条件购地建祠。

罗振纲之子罗寿嵩(罗鹤朋),子承父业,为第二代汇丰银行买办。1883年,两广总督张树声向汇丰银行借款200万两,汇丰方面的经手人就是罗寿嵩。从被人歧视的疍民到声势煊赫的汇丰银行买办,与两广总督平起平坐商谈借款合同,罗家极速的身份转变,具有十足的传奇色彩。

罗氏父子发家之后,对公益慈善事业十分热心。1869年,香港东华医院创建时,罗伯常为13个倡建总理之一,捐资不少。据黄埔村老辈回忆,当年黄埔村人到香港,如果找不到工作,只要去找罗鹤朋,填饱两餐肯定是没问题的。罗鹤朋过分参与金融投机,于1892年破产。

省港慈善领袖梁云汉

与卢亚景搭档担任香港文武庙值理的,还有一位慈善家梁云汉,又名梁安,字鹤巢,祖籍广东顺德,郑观应说他“世居粤省龙津桥”,龙津桥在广州西关,那么这个家庭离开祖籍顺德已经是好几代前的事。从各种碎片史料,笔者整理出梁云汉的简单履历:鸦片战争前后在广州从事“洋务”工作,担任仁记洋行买办;1852年,向专为华人提供免费诊治的贺旭柏医院捐款;1859年,为香港学童捐献一批汉语教科书,稍后又陆续向湾仔伦敦会华童学校捐输巨资;1869年,领衔创办香港第一个华人慈善机构东华医院并连续三年担任主席,后再次当选主席;1871年,参与创办广州爱育善堂;1873年,与陈桂士联手创办第一张华人自主经营的报纸《循环日报》,聘请王韬为主笔;1876年,发起创立旅港顺德绵远堂,设立义冢敛葬客死他乡的顺德同乡;1880年,创办拯救被拐卖妇女的慈善机构保良局并担任主席;1890年在广州去世。

梁云汉在公益慈善方面的突出贡献,奠定了他在省港慈善界的领袖地位。但他的出身及早年经历缺乏资料,他的祖籍究竟在顺德哪个镇哪个村,一直未见提及。十九世纪中国买办的共同特点是父死子继、兄终弟及,同一洋行买办几乎都由同一家族的成员担任,由此可以合理推断,梁云汉至少从他父亲一代已经当买办,时间则在鸦片战争以前,那个时候很少有体面人家的子弟愿意出来当买办。我查阅过两部顺德梁氏族谱,以及广府梁氏合族祠所编《千乘侯祠全书》,未能找到有关梁云汉的片言只语。笔者不敢遽尔妄断梁云汉出身疍家,说梁家出身寒微则有九成把握。

1869-1871年间,珠三角涌现了香港东华医院、广州爱育善堂、澳门镜湖医院3家近代色彩的慈善机构,并在随后的漫长岁月里担任所在城市慈善事业的领头羊。它们的发起人群体均由工商业者(含买办)所组成,几乎没有见到一个正式科举出身的人员。目前所知,清代其他地区“民间”善堂大体都有士大夫参与的痕迹。珠三角的社会结构松动和“权力转移”,实际上在同治年间已经开始,这个过程当中,底层出身的买办曾经实际上担任了领导角色。

清代以至民国,珠三角的主流社会在谈论“疍民”的时候,是跟“汉人”作为对立的概念来使用的,这一点,与主流社会谈论浙江“堕民”、台湾“生番”是一样的。在这里,“汉人”与“疍民”“堕民”“生番”之间的差别不是按当代“民族”的概念来作区分,而是按“化内”“化外”来划分。“化外之民”既然丧失了作为编户齐民的很多基本权利,意味着一旦出现阶层上升的机会,他们可以选择进入王化之内,也可以选择继续留在“化外”。士大夫对卢亚景作“妖魔化”的描述,实则是从王朝国家意识形态出发的教化语言。珠三角宗族制度,更多是地方宗族主动利用国家意识形态,建立“文化排斥”机制,压制潜在竞争对手,垄断土地资源及科举仕进之路。在弘扬儒家伦理与国家正统背后,宗族制度掩藏着严酷的利益算计和族群压迫。

同样是“疍家”出身,卢亚景、罗伯常选择继续留在“化外”,邓世昌、陈昭常、卢维庆则走上帝国仕途,显示相同族群背景的具体人当中,仍存在着巨大的个体差异。珠三角强宗大族的文化排斥策略,曾经限制了“疍民”的发展空间。对外贸易、商品经济的发展,西方列强的东来,为他们打开了狭窄的通道,得以进入“上升阶梯”。上述阶层跃迁个案,均发生于鸦片战争后数十年间,这些人物都是通商口岸、城市化、商品经济的得益者,与之相对照,以农村为基础的强宗大族正步入削弱过程之中。人群地位的一升一降,预示着一场社会巨变行将到来。

1950年代以来,“疍民”名称被具有平等色彩的“水上居民”所取代,长期形成的刻板印象仍让多数“水上居民”后代讳言其出身。人类学视角赋予历史学者一种新的穿透力,穿过地方志、族谱、家传、友朋诗文的重重讳饰,触摸到阶层跃迁的脉搏。轻易相信过分建构的正统文献资料,有疑处不敢疑,容易落入前人预设的陷阱。个人感觉,传统史学与“历史人类学”之间或许并无鸿沟,两者若能有机结合,或将有利于重建真正的“人的历史”。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司