- 3

- +1114

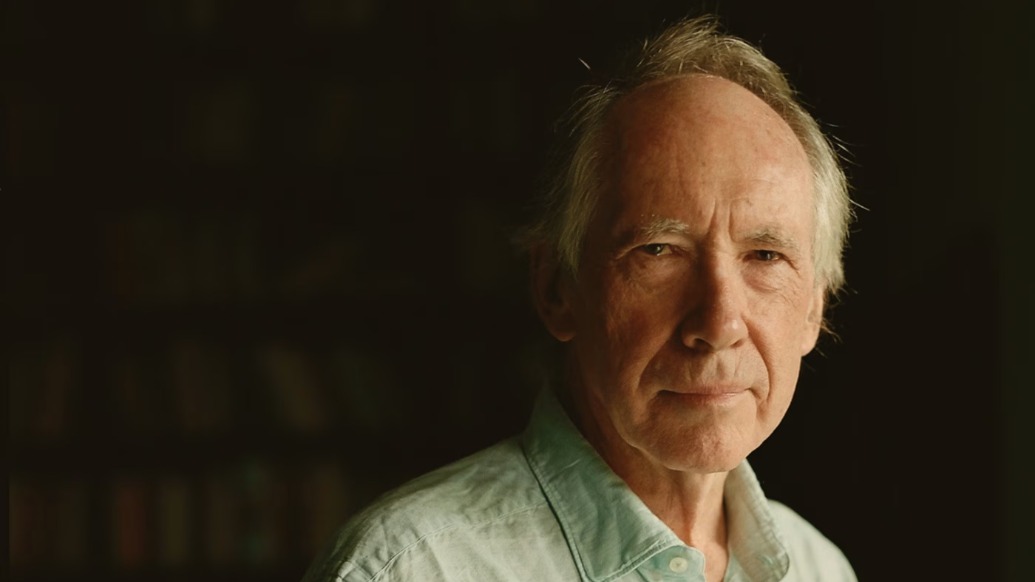

纪念陈旭麓先生︱茅海建:思想比生命更长久

今天举办的是“陈旭麓先生诞辰百年暨逝世三十周年纪念会”,来了许多人,也说了许多话。一个人走了三十年,还有这么多人来纪念他,本身就能说明许多。

十年前,也就是这个日子,也就在这个地方,举办了同样主题的会议。今天许多参会者,十年前也来过。十年前的往事,一幕幕如昨天那样清晰可见。记得李蓓蓓教授宣布,杨国强教授将加盟华东师大。十年过去了,杨国强也年届七十而易位。陈旭麓先生正是在年方七十而不幸去世的。过去可以说“人生七十古来稀”;而我们只有到了这般年龄才能真正地体会到,七十岁恰是一个历史学家的超白金年代,达到其一生思想与学术的巅峰;我们只有到了今天才能确切地衡量出,当年的这种不幸,又是多么重大的损失与灾难。

前几天,我要回上海参加这个会议,三联书店的编辑孙晓林告诉我,陈先生的著作《近代中国社会的新陈代谢》今年已经销售了四万多册,年底有望突破五万,“很能说明陈老师在读者中长久而强劲的影响力”。一个月前,我在日本长崎,长崎大学的祁建民教授对我说,他在南开大学的导师魏宏运认为,陈先生是他们那个年龄段历史学家中最具才华者。由此回想到十多年前与金冲及教授的长谈,说到了许多陈先生的往事;回想到二十多年前与朱维铮教授的初次长谈,多次言及对陈先生的回忆;回想到近三十年前,我那时多次去李新教授家,谈论的主题正是陈先生。可以说,这三十年来,我遇到过学界或他界的许多人,只要与陈先生有过各种交往者,都会主动跟我谈起陈先生。我也因此听到了许多版本的故事。

陈先生又是什么样的人?会有着如此长久的魅力?我还需要加以说明。首先是其貌不扬。记得三十多年前他到北京,他的好友奚原同志将自己的配车与司机交给陈先生使用,还特别关照司机,来的是一位大学者。司机和我一起去北京站接他,事后失望地对我说:“这就是大学者?我看与老农民也差不多。”其次是他的话很难懂。他讲的是湖南湘乡话(据说是湖南话中最难懂的),与人交流会出现许多麻烦,我自己都当过多次的翻译。然而,这些因素好像都不太起作用。陈先生以道德文章立身,他之所以被人们不断想起或说起,显现出来的,是那种思想的力量。

思想比生命更长久。生命将会过去,也必然过去;思想却有可能长存。那种具有魅力而长存的思想,不是那种短暂的火花,而是能够照亮人们心灵的长亮不绝的光。

三十年过去了,许多人还在读陈先生的书;与他有过交往的人,还在继续谈论他。尽管斯人已逝,且已行远,而思想的感召又让人感到他似乎不曾离去。

今天在座的,有许多是陈先生的学生,受到过陈先生的教导。若稍稍细心地观察一下他们,就会发现,陈先生的学生真是各式各样,从学术思想到学术方法都大不相同。

为什么一个老师能够培养出如此大不相同的学生来?

我过去多次说过,我在陈先生身边的两年,受教甚多而受其影响甚大,但我想不出那种可以让我终生受用的警句格言——“大音希声”,这是对我个人而言的。陈先生各位学生的硕士论文题目(他只能带硕士生)是多种多样的,也自然有着不同的思路、方法与学术取向——“大象无形”,这是对他的整个学生群体而言的。然若要达到这样的境界,为师者又须得有多大的功力?“夫唯道,善贷且成。”现在许多学者有意建立自己的学术体系,让自己的学生各占一块或各把一方。这样的学生只能是老师的从属,从问题意识到内容叙述,都会与老师有着同一性。如此培养学生,颇具时效性,却少了后发性。过了十年、二十年、三十年再来看,很可能会出现“物种的退化”。

我是从中山大学出来的,受考据学的影响较大,我当时还是“全盘西化论”者(现在当然已不是如此),与陈先生的志趣相距甚远;但我在陈先生那里,没有感受到任何压抑或压力。从我的论文选题,到我的研究志趣,都得到了轻快的认可,似乎是一只自由自在的羊;过了三十多年之后再回忆,我何曾不受到陈先生的影响,何曾不受到陈先生的规限。他才是真正的“良牧”。

思想的影响与传播只能是浸润式的,化于无形之中。那种规定性、训导性的教诲,只有一时性的效用。风过了,天色变了,不会留下太多的印迹。一种思想若真要影响到他人,须得有着非常强大的逻辑力量,可以拆,可以分,却又能重组而重生。对一个历史学家思想的检验,最好的方法仍然是历史——放他三十年,看看还有没有思想的活力——也正是从这般长度的时间检验中,从陈先生个人生命的历史,来考察他所叙述的历史,再多次咀嚼他对历史的判断——陈先生的思想就是这样而放射出它所具有的长亮不绝的光芒。

陈先生是有其思想体系的,而这个体系又是在他的生命经验中产生的。何泽福教授对我说:“新陈代谢”、“社会变迁”的思想,是陈先生在“文革”的困境中形成的。按照我的理解,这个体系或这个学说最大的特点或最重要的意义,在于解释倒退,说明反动。中国近代社会是不可能直线式发展的,倒退与反动是历史的必然,是不可避免的;然从长久来看,进步又是必然的。说实在的,在学期间我对陈先生这么庞大的建构是不太理解的,我只是在听,只是吸取,与陈先生的谈话只能是单行道。我记得陈先生与沈渭滨教授交谈时,有着愉快的思想互动。

我在陈先生身边的时间不长,1980-1982年,也是他一生中比较不幸福的时段,但我很少听到他说起个人的不幸。当时系里和学校发生的诸多事情,我是听了何泽福教授的叙说,才稍有了解。我在陈先生那里获得的,是他对整个中国近代历史的分析,是对中国命运的思考。时过三十多年后,人们所能感觉、感动、感而接受的,恰是当年陈先生在个人逆境中的思想不断开拓的力量。

我从华东师大毕业后,去了军事科学院,后又去中国社会科学院。1999年,我到北京大学,开始了我的教书生涯。我做老师的时间比较短。我的硕、博士学生现在大多是副教授,个别是教授。前几天,我的一个学生告诉我,他明年可能升教授。我知道他是想让我放心,但仍忍不住地告诉他:我关心的不是你什么时候可以升教授,而是你的学问与学术贡献。我也再次讲起了陈先生的故事——我的老师那时只是一个副教授,但他的心中却有着自己的国家。

本文是作者在2018年12月1日“陈旭麓先生诞辰百年暨逝世三十周年纪念会”上的发言

- 驰援缅甸

- 外交部发言人就缅甸地震答记者问

- 地球是否进入地震活跃期?专家解答

- 道指重挫逾700点,科技股普跌,谷歌跌近5%

- 广发基金2024年实现净利近20亿元,同比增长2.56%

- 北斗七星属于哪个星座

- 世界上最大的珊瑚礁群是澳大利亚的

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司