- +1

国内思想周报|“后人类”的困境;隐秘崛起的民营经济

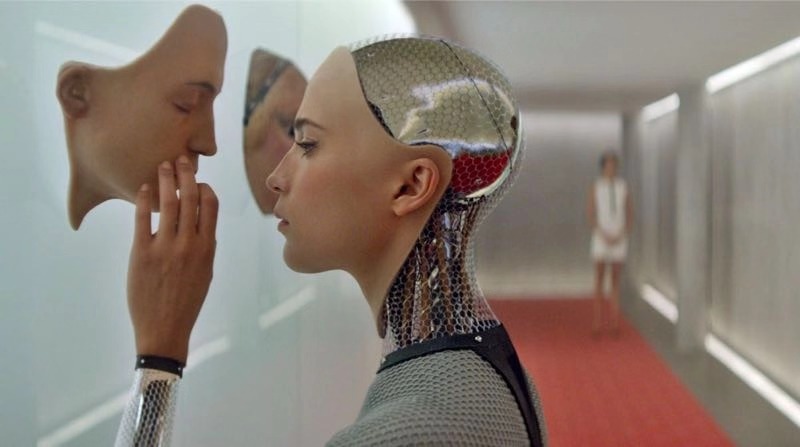

“后人类”的困境

德国理论家尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)在其著述《后民族结构》(中译本即将由文景推出)中认为,负责任的行为始终都有一个本质的条件:没有人可以随意支配他人,并严格控制他人的行为,致使处于依附地位的人失去本质的自由。如果一个人决定了另一个人的遗传密码,那么,这个条件就遭到了破坏。克隆人在其自我理解过程中也会把自己当作一个具体的人;可是,在这个人的躯体和个性背后,隐藏着的却是另外一个陌生人的意图。有意图地决定遗传本质也就意味着,一个克隆人一生都要受制于别人在他出生之前就强加给他的决断。在这个意义上,基因编辑的问题在于僭越与奴役。

美国政治学家弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)在《我们的后人类未来:生物技术革命的后果》一书中,再次审视了优生学。优生学是悬在整个基因学之上的幽灵——它意味着,只专门生育有着优选的遗传特征的人类。优生学一词由查尔斯·达尔文的侄子弗朗西斯·加尔顿(Francis Galton)发明。在十九世纪末二十世纪初,国家支持的优生学计划曾经得到了广泛的支持,这些支持的人群不限于右翼的激进分子和社会达尔文主义者,还包括费边社会主义者比阿特丽斯·韦伯和西德尼·韦伯夫妇(Beatrice and Sidney Webb)、萧伯纳(George Bernard Shaw),共产主义分子霍尔丹(J. B. S. Haldane)、伯纳尔(J. D. Bernal),甚至女性主义和生育控制支持者玛格丽特·桑格尔(Margaret Sanger)。

在当时,美国和其他一些西方国家还因此通过了优生学的法律,允许国家强制性对低能者绝育,而鼓励拥有优秀品质的人尽可能地多生养。用法官奥利弗·温德尔·霍姆斯(Oliver Wendell Holmes)的话来说:“我们需要健康、品性好、情绪稳定、富有同情心和聪明的人,我们不需要傻子、蠢货、穷鬼和罪犯。”

希特勒的优生政策——灭绝“劣等民族”和在“劣等人”身上进行医学实验——曝光后,优生学运动在美国才被禁止。自那以后,欧洲大陆被灌输了反对优生学死灰复燃的理念,任何形式的基因研究都不再受到待见。然而,对优生学的反对并非全球性的:在进步主义的、社会民主的斯堪的纳维亚国家,优生学的法令直到二十世纪六十年代才被废止。在亚洲,除了太平洋战争期间众所周知的,日本军队在中国老百姓身上进行强制性医药实验(就是臭名昭著的 731 部队),其他亚洲国家对优生概念并没有强烈的反对。

以往优生理念遭到指责的第二个原因是它由国家支持且带有强制性。纳粹党把这一政策演绎到令人十分恐惧的极端地步,种族灭绝,在“劣等人”身上做实验。即便是在美国,也极有可能将被认为低能或痴愚的人(这个专有名词用来形容精神状况涣散者)诉诸法庭进行裁决,并且以命令的方式强制性绝育。

不过,很清晰的一点是,任何未来优生学采取的方法都将与历史上的路径大不相同,至少在西方发达国家会如此。福山不无乐观地认为,新的优生学可能是更温和更友善的,而非国家强制性对其公民所施行的。他表示自己更偏好于放弃使用已经不堪重负的“优生学”一词,取而代之以“选育”(breeding)一词:未来,人们将极有可能像育种动物一般选育人类,只是手法更加科学、方式更为有效,将通过基因遴选决定哪些传递给我们的下一代。选育已经不必要有“国家力挺”的内涵,更适当的表达是,它显示了基因工程不断“去人类化”的潜质。

但他也对丧失人性存在担心,认为正是“人性”不因世事斗转星移,支撑我们成为我们、决定我们未来走向何处。

研究后人类主义的美国女性主义哲学家唐娜·哈拉维(Donna Haraway)则不担心“人性”的消失,或者说不仅仅担心。她在《赛博格宣言》呈现了生物技术的双重性,我们可以在她对赛博格(机械与生物体的结合物)的宽泛讨论中思考基因操作的未来,因为基因操作意味着对人的设计不再经过性,这也是对现有性别秩序和政治秩序的挑战。一方面,赛博格技术意味着控制,另一方面,赛博格世界也意味着活生生的政治现实和身体现实,在这里,人们不会对与机械有亲属关系而感到恐惧,不会对不完整的身份认同和矛盾立场的永久持续而感到恐惧。

在哈拉维看来,赛博格坚定地忠实于不完满性(partiality)、亲密性、反讽和错乱。它是对立性的、乌托邦式的,而且完全没有纯洁可言。赛博格不再由公共和私人间的两极对立所塑造,它定义了一个技术城邦(polis),而这个城邦则部分奠基于家庭(oikos)中的社会关系革命。自然和文化被重构了,前者不再是供后者侵占或吸收的资源。那些用部分构成整体的关系,包括两极对立和等级制统治,在赛博格世界中都成了问题。

不同于弗兰肯斯坦的怪物,赛博格并不期待它的父亲/创造者(father)通过重建乐园——即是说,通过制造一个异性伴侣,通过在已完工的整体、城市和和谐整体(cosmos)中达到其完满——来拯救它。赛博格并不梦想一个以有机家庭为模型的社群。赛博格不会承认伊甸园的存在;它并不是由泥土造的,不能梦想回归尘土。哈拉维认为在此意义上,赛博格能颠覆指认敌人(Enemy)的狂暴冲动。

这在沉迷血与土的种族主义再度崛起的当今世界不失为一种启发性思路。赛博格的最大问题是,它们是军国主义、父权制资本主义的非法后代。哈拉维则乐观地宣称:非法后代往往对它们的起源极其不忠,毕竟父亲/创造者对它们来说是无关紧要的。但她也提醒,要同时采取上述两种视角,因为单一视线比双重视线或者多头怪兽能造成糟糕得多的幻觉。

隐秘崛起的民营经济

本周,虎嗅一篇《新中国民营经济的隐秘崛起》值得关注。作者楼台借王石之口抛出一个问题:当今活跃在中国舞台上的这一代企业家的基因是从哪里继承的?似乎在一般的历史叙事之中,中国私营经济和企业家经历了一个断层,自1978年改革开放之后,才如雨后春笋般涌现。而共和国建立之初自三大改造、反“右”到“文革”的几场运动,曾将私营经济消灭殆尽,企业家也作为一个阶层,集体消失在共和国的历史视野之中。

然而楼台引用了章琦和刘明兴《权力结构、政治激励和经济增长》中的洞见,提出了另一种历史的可能性:正是在批判资本主义的最高潮,红色风暴席卷全国之时,在某些地方基层私有制得到了空前发展,为改革开放之后,民营经济的崛起打下了基础。

进一步说,改革开放前这些运动所形成的特殊历史条件,让一部分的基层官僚和群众形成了特殊同盟以对抗政治风暴,为民营经济的发展提供了地方性的产权保护。私营经济在改革开放后茁壮成长的浙江,在开放前,因南下干部和游击队干部的不同政治生存条件和竞争策略,而培育出了其土壤。

作者指出,农业集体化过程中,大规模“闹退社”和跟中央政策对着干、搞“包产到户”的主要都发生在曾经的游击县。游击干部在南下干部争相媚上时,选择保护群众的利益,为农民留下了足够的口粮。而在非游击地区,即使在大跃进和三年自然灾害导致粮食短缺异常明显时,干部仍然严厉禁止“包产到户”,造成了大量人口的外逃。而游击干部的群众路线也在大跃进结束后,1963年的“四清运动”(鼓励群众揭发基层干部在大跃进时期犯下的错误)时,得到了回报——群众们选择庇护游击干部。自此,游击干部和地方群众都更加明白自己在体制内生存的最佳策略,就是结成利益共同体,对抗风云变幻的政治形势和连续不断的政治运动。甚至在“四清运动”后,浙江游击地区迅速冒出了很多黑市。

而到了“文革”时期,浙江省游击地区的经济结构出现了重大转折——非公有制经济超过公有制经济。由于浙江游击队干部处于权力的边缘位置,体制内的资源有限,所以提供的不是直接的物质福利,而是一种非正式的、地方性的产权保护。虽然在经济总量上没有显现出作用(在1952~1976年,浙江省的人均 GDP 都远低于全国的人均 GDP,甚至落差越来越大),但是浙江游击地区的经济形态却被深刻地改变了。宁波、温州等地的全民所有制企业在文革初期到改革开放前,比例均大幅下降到不足50%,本地干部为掩护私营经济提供挂靠服务,大批农民开办工厂,被称为“社队企业”(乡镇企业的雏形)。

而这不只是浙江的故事,中国区域中民营经济中发达的地区或多或少都跟游击队有些关系,如泉州和闽中游击队、珠三角洲和东江游击队等。不过,章奇和刘明兴进一步指出,重要的并非干部出身游击队或本地,而是其处于权力结构中的边缘化的位置。江苏省支持改革的是身处苏南的南下干部,而主导苏北地区的华中根据地出身的干部则得益于特定的历史条件,在苏北严格执行“左倾”政策。

所以,私营经济并非改革开放凭空造就的,而是在此前政治体制内“边缘”与“中心”的博弈之中,如雨后春笋般发展了起来。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司