- +1

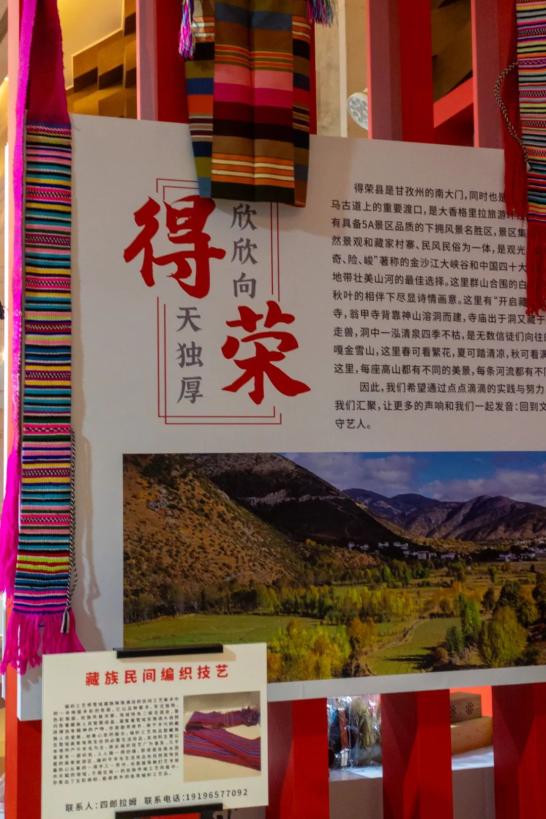

得荣非遗:边城太阳谷的时光印记

-非遗是一种生活方式-

跟着非遗去旅游,在非遗项目中感受岁月沉淀的生活情怀。这一站,我们来到的是甘孜州的得荣县。

得荣县是一座名副其实的边城。

地理方面,得荣县距州府康定650公里,距省府成都1025公里,是四川最边远的县城之一。

交通方面,得荣县三面都是高山,剩下一面是金沙江,自古就是交通闭塞的世外之地。

文化方面,得荣县以康巴文化以底色,融合了川滇两地民族风情,也具有鲜明的边城特征。

同源传承,让得荣县有着明显的香格里拉文化特征。地理环境造就的“孤岛效应”,又让得荣县衍生出了独特的风情。

作为大香格里拉旅游环线中的一处独特存在,得荣县的非遗韵味格外值得探寻。

-

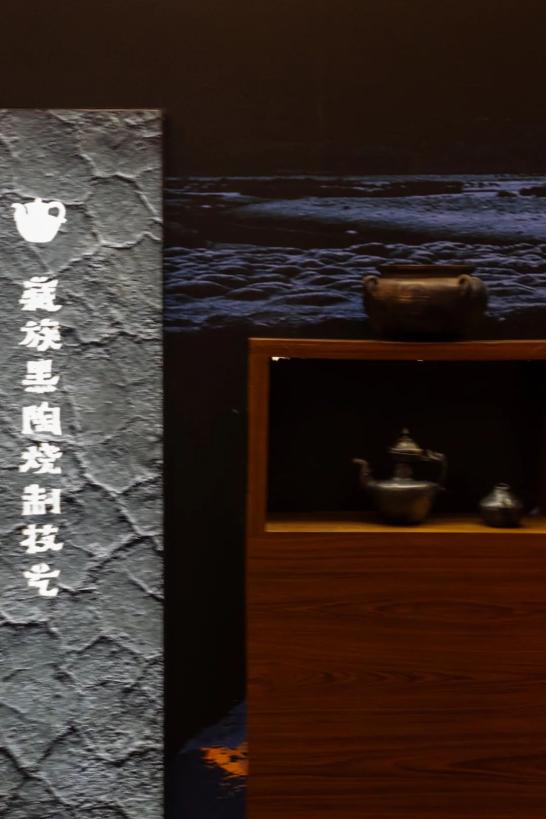

在土司时代,藏王的三个儿子分封于巴塘、里塘、建塘(今云南香格里拉市),于是藏式黑陶就在三地流传了下来。

黑陶,是上古陶器文化的一个活化石。六千多年前,华夏先民就发明了这一制陶工艺。

分段制坯、低温烧制等特点,使得黑陶可以在简陋的作业条件下生产陶器,因此这一陶器烧制工艺曾经风靡华夏大地,在大溪文化、屈家岭文化、龙山文化遗址中均有大量黑陶出现。

黑陶本身就具有原始古朴的美感,高原人民又赋予了黑陶独特的审美内涵和信仰文化,因此藏式黑陶有着浓郁的民族风情。即便进入瓷器时代,黑陶仍然在藏地长盛不衰。

藏式黑陶,代表着得荣人的旧日荣光。

得荣过去隶属于巴塘土司治下,又与建塘(今云南香格里拉市)接壤,因此在一脉同源的基础上,又有了新的黑陶工艺变化。

得荣县干旱缺水的环境,使得这里的腐殖土较少,这为制陶创造了便利。得荣县的黑陶匠人一般在半山腰取材,用农具挖土至一米深左右,取20公分湿土为最佳原料。这种红色陶土可塑性和黏性都很好,暴晒一星期之后碾磨成细土,再加入金沙江边软度极高的石棉石,经过复杂的调和、精炼工序,最终形成制陶原料。

黑陶在得荣县曾经盛极一时,一度作为当地的礼佛贡物和对外贸易拳头产品,黑陶产品包含了酥油茶壶、火炉、香炉、酒杯、饭碗、茶碗等各种生活用具。

黑陶|图源 阳光得荣

为了在竞争中突颖而出,得荣人在黑陶的审美方面进行了创新,匠人们用瓷碗碎片镶嵌出巧妙的图形和花纹,在黑白两色之间,创造出了充满神秘感的黑陶纹饰。因此,得荣县的黑陶在装饰图案上,就与其他地方的黑陶有所不同。

随着时代变迁,黑陶工艺的谋生效果越来越不明显,黑陶产业在得荣县日渐式微,但其艺术气息、人文价值、工艺价值,仍然值得传承下去。目前得荣县徐龙乡莫丁村还有黑陶匠人在坚守这一传统工艺。

-

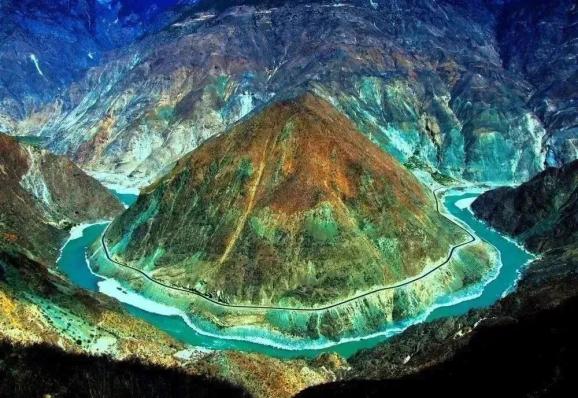

大自然给了得荣县太多的阳光,却没有给予充足的雨水。背对下雨气流的得荣县,大部分地区都饱受干旱困扰。受交通和缺水的影响,得荣县是四川较晚脱贫的边远县。

在我们今天看来,得荣县的生存环境算是很差了,但在最初迁徙到得荣县的高原人民眼中,这里却是温暖明媚的宝地。

相传很久以前,普贤菩萨的坐骑白象在峨嵋山思乡心切,偷偷飞往南方的故乡,途中迷失方向,落在了一个阳光普照的山谷。白象在这里忘掉了寂寞和烦恼,一住就是千年。根据这个传说,康巴人将白象乐不思归的地方叫做“扎西尼玛龙巴”,意为“吉祥的太阳谷”。得荣县“太阳谷”的美誉由此得来。

得荣太阳谷桃花盛开 |图源甘孜旅游

太阳谷带给得荣先民的第一个福利,就是不用再担心畜群遇到白灾。

哪怕在今天,让一头羊活过雪季付出的成本,都让牧民头疼不已。在古代,让畜群过冬更是会让牧民伤透脑筋,为此,牧民们不得不在冬季来临前宰杀、卖掉大量牲畜,并且远远迁徙到温暖的冬季牧场。但是这个问题对得荣牧民来说,就要简单得多,他们只需要把畜群赶到山下就可以了。

温暖的气候让得荣牧民免去了长途迁徙之苦,这让他们可以长期保持畜群的规模,并且有更加充裕的时间从事手工制造。

桃林 |图源甘孜旅游

得荣县的毛料编织品产量节节高升,产品种类也涵盖到信仰和生活的方方面面。除了藏毯、藏被、帽子、披风、坐垫、床垫等日用品,得荣人在寺庙大经殿坐垫、盘龙柱套、壶套、挂毯等方面也用上毛料编织。用于坐骑的鞍垫、头面饰,颈、腰、背、尾脊饰垫等,也是毛料编织而成。

如今,得荣县的毛料织品仍然是非遗展会上的亮眼名片。这项州级非遗不仅传承不绝,相关产业也持续兴旺。得荣县邀请四川农业大学健全了玛格绵羊的各项标准体系,将毛料编织产业从原料源头做成了地区标志产品。

-

干旱的气候、陡峭的地势,并没有给得荣县留下充裕的耕种空间。但是为了生存,得荣人还是见缝插针的种上了庄稼。

青稞,这种可以在海拔三千多米的高原获得收成的作物,是得荣县藏族家庭的传统作物。千百年来的耕种,让得荣农民充分掌握了这一作物的耕种经验,稳定的产量使得青稞成为他们的主食,并且还有余粮酿酒。

得荣人将青稞酿造的好酒称为“琼”,他们采集新鲜青稞用铁锅干炒,然后用清水煮,再将其放入土罐中埋入地下或者放置于阴凉角落进行自然发酵。酒液原浆经过铜制器具蒸馏之后,得到的青稞酒,就是藏酒“琼”。

酿酒是受地域环境影响很大的一项生产活动,气候和酒菌成分很大程度上决定了酒液的风味。得荣县是一个适宜酿造藏酒的地方,藏琼酿造技艺广泛流传,如今得荣县有十二个乡镇在酿造藏琼。

青稞|图源百度

得荣县最具特色和酿得最好的藏琼,主要分布在曲雅贡乡的布丁村。这个村子位于金沙江边,距离县城三个小时车程,东邻云南德钦,西临云南香格里拉县,不仅是藏琼产地,也是藏琼贸易的集散地。

得荣人将青稞藏酒做成了州级非遗,如今他们又充分利用当地条件,走上了红酒标准化酿造的道路。

得荣县阳光充裕、昼夜温差大的半山和高半山农地,非常适合葡萄种植。在脱贫攻坚的过程中,得荣县走上了酿酒葡萄的种植之路。落地得荣县的酿酒葡萄省级农业标准化生产示范项目,计划推广种植酿酒葡萄7242亩,2023年已挂果3000多亩。得荣县出产的C—47干红葡萄酒、神川红玉露等在亚洲葡萄酒质量大赛上累计获得7个金奖、3个银奖。

除了青稞、葡萄,得荣县还有一项重要作物:红米。

红米种植,是纳西族的传统技艺。纳西族在得荣县的河谷,种植出了特色红米,这样的种植技艺,在2020年底成功申报为县级非物质文化遗产项目。

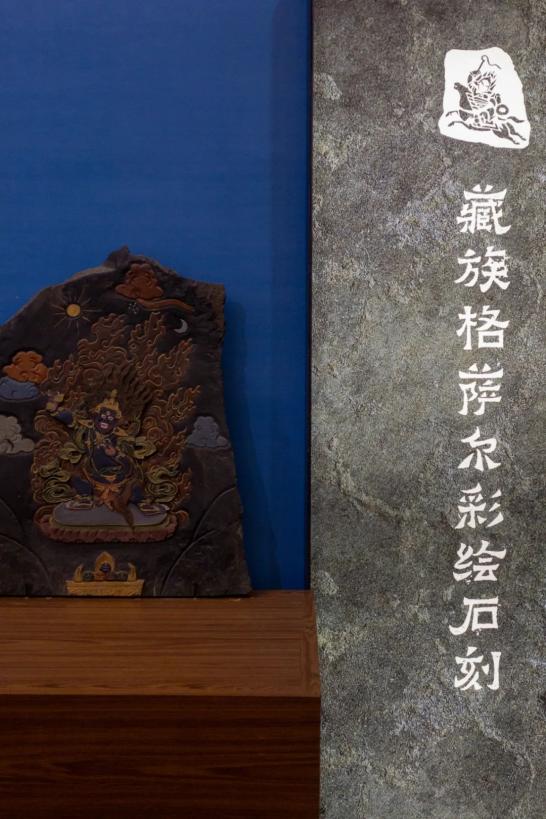

金沙江第一湾也叫月亮湾|图源甘孜旅游

-

生活不易,多才多艺,得荣人学会了许多适应自然、利用自然的技能。

石锅是来自得荣县徐龙乡莫丁村的特色产品。它利用当地石材,制作出可耐高温的石锅,不但器形精巧美观,还具有散热慢、不粘锅、不变色等优点,既是神奇的工艺产品,又催生了一系列的石锅美食。

莫丁石锅已申报州级非遗,在2024年1月的第四届“四川工匠”命名大会上,莫丁石锅传承人降巴登曲还荣获了“四川工匠”殊荣。本届“四川工匠”有200人入选,大多是科技领域的工作者,降巴登曲是少数几位入选的非遗传承人之一。

石锅虽然神奇,但因为流传范围不广,一直养在深闺人未识,得荣县的拳头产品其实是竹编和车模。

藏族民间车模技艺|图源 阳光得荣

得荣先民来到太阳谷,就利用当地的竹子资源,做起了竹编。传统的家庭作坊,让得荣竹编呈现出了百花齐放的器形审美。山区生活的需求,又让得荣竹编兼顾审美和实用性,酥油盒、竹筛、茶漏、竹篮、簸箕等产品造型精美又扎实耐用。

同时,充足的原料和生产时间,也让得荣竹编的产量具有广泛供应市场的能力。花样繁多、品类齐全、产量充足的得荣竹编,很快就赢得了广大群众的喜爱和社会的认同。得荣竹编流传于甘孜州18县以及云南迪庆州,西藏昌都地区也有得荣竹编贩售。

竹编制品一度是得荣县的主要特产,并被评为州级非遗。在得荣县,比竹编更出风头的工艺品,应该就是车模了。

车模工艺,是得荣人离不开的传统技能。

一块木头,一把刨刀,一台车床,做出几乎所有的生活用具,这使得木器车模产品在得荣县随处可见,以致于很多人忘记了它其实是一项省级非遗。

藏族车模工艺,是漆器工艺的一个分支。工匠们省略了上漆的工序,采用独特的制作手法,使得木质车模制品即便不加漆釉,也不影响盛放汤水的效果。

制作一件木制车模产品,非常的耗时费力。它就如同蝉的蜕变,需要在寂寞中经历漫长煎熬,才会迎来阳光下的闪耀登场。

干旱缺水,让得荣县的树木生产极其缓慢,同时也为车模匠人提供了优质的木材原料。

得荣车模匠人需要在海拔3000米以上的林地跋涉寻觅,选取“节大、疙瘩多”的树木作为原料。

竹编|阳光得荣

经历艰辛的寻觅过程之后,是漫长又枯燥的等待。

车模匠人先是将木疙瘩放在水中浸泡再风干使得木材不易干裂,随后又将木材放在沸水中蒸煮,然后再风干备用。这些世代传承下来的工序,可以去除木材中的淀粉和油脂,同时增强木材密度。仅仅材料加工的过程,就会耗费数月甚至数年的时间。

这一过程,是木材的蜕变,也是匠人的修行。

寻找和等待,容不得一丝急躁。车模工序,又必须克制内心的冲动。

陶器制作失败了,还可以回收材料再利用。但是木器制作失败了,就意味着千辛万苦准备的材料毁于一旦。

手握刨刀,在木材飞速转动的刹那之间完成器形塑造,不能有一个念头的犹豫,也不能有一个念头的冲动。

一切都要刚刚好,才能制作出完美的车模产品。

做出成品卖掉赚钱的憧憬,浪费材料的痛苦,是驱使车模匠人们锤炼技艺的两大动力。

一代代的车模匠人,在跋涉艰辛与失败悔恨的鞭策下,将这一技艺传承下来,并且发扬光大。

这种蜕变与修行,让得荣县车模工艺品迎来了耀眼的成就。车模产品在国际非遗节上大出风头的同时,也让这一行业迎来了创意爆发,佛爷碗、僧侣碗、俗人碗,还有巴冈(装粘粑器具)、巴鲁(装酥油器具)、茶桶、挤奶桶、汤匙、炒瓢、鼻烟盒、糖果盒、首饰盒、香盒、烟缸等应有尽有。

如今得荣县的车模工艺品的品类已经有50多种,成为了当地具有代表性的文创产品。

-

在千百年的繁衍传承过程中,得荣人创造出了许多娱乐活动。

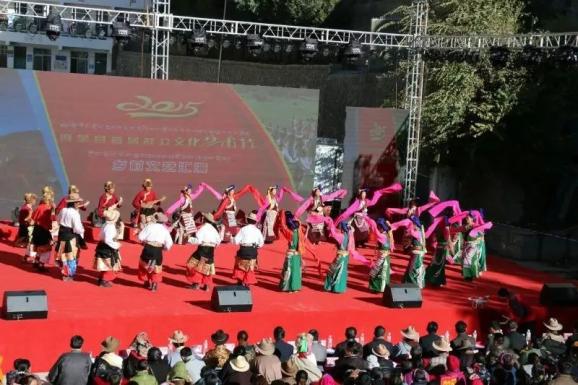

九步锅庄,是广泛流行于得荣县境内的一种民间歌舞,为省级非遗项目。

甘孜州北路各县的锅庄粗犷奔放,东路丹巴锅庄古朴潇洒队形多变,得荣县的九步锅庄则是传承和浓缩了各县的精华。

得荣县的九步锅庄以小九步为一小节,综汇为大九步的舞步,给人以一种强烈的节奏感和动态感,动作古朴、沉雄,以周而复始的圆圈队表演,呈现出节奏明快、整齐有序、场面壮观的美感。九步锅庄广泛流传于得荣县的各种节日、聚会、婚嫁活动中,成为当地具有代表性的民间时尚。2004年,得荣县被评为九步锅庄之乡。

学羌,是得荣县老少同乐的锅庄晚会。

得荣学羌|图源 阳光得荣

之所以说学羌是锅庄晚会,是因为它不只有锅庄舞蹈,还搭配了各种其他表演。学羌在藏语里是“一起跳”的意思,这就决定其适应人群广泛,且节目花样繁多的特点。

相传“学羌”始创于唐朝文成公主进藏之时,得荣子庚阿吾大土司为迎接公主的到来,特地让当地的民间艺人编创一个既能让汉地公主看得懂,又有地方风格的舞蹈。于是,当地民间艺人在锅庄表演的基础上,融汇汉、藏、纳西、白族等民族歌舞,精心编排出了一种新的节会表演形式,并取名为“学羌”。

学羌以得荣的锅庄韵调为基本音乐,主要调式以民族调式的6调式和3调式为主,韵律以长调唱、短调变化的形式为主,不管曲子怎样发展和变化,其所用的音符只有6、1、3三个音的变化。这种韵律特点,使得学羌音乐给人一种高亢嘹亮、婉转徘徊的美感。

舞蹈方面,学羌以得荣锅庄舞步为基本步法进行舞蹈,同时融汇了九步锅庄、弦子、踢踏舞步,踏点清脆、活泼欢快,充满了喜庆味道。

觉央|图源 阳光得荣

除了音乐和舞蹈,学羌还加入了“跳火堆”等具有杂技味道的游戏玩耍环节,使得表演更具欢快气氛。

学羌以其独特的美感和丰富的底蕴,使其成为最能体现得荣风情的非遗文化,得荣学羌在2008年成功入选国家级非物质文化遗产名录。

觉央,得荣特有的藏式“唱跳RAP”。

觉央其实并非纯粹的娱乐表演,而是实现文化传承、社交表达的一种仪式歌舞。

这种仪式歌舞,既是出席祭祀场合的谋生手段,也是传习生产生活经验、传授求偶技巧的特殊技能。因此,觉央传承人历代都恪守“传内不传外,传男不传女”的规矩,使得这项技艺长期局限于得荣县徐堆村。

图源|小红书 张橘猫

觉央弹唱的曲调以五声调式的6、2、5三种调式为主,融合了得荣弦子和锅庄的风格,装饰音突出,韵律跳跃灵动,非常注重旋律美,在藏区独树一帜。这种音乐风格,衍生出了脱胎于锅庄舞步的新舞蹈,被称为“觉央”舞。

得益于历代传习推成出新,觉央艺术发展出了一系列的节目作品,包括“觉央”锅庄、“觉央”情歌、“觉央”弹唱、“觉央”舞蹈等类别。

“觉央”锅庄的代表作为《岗堆特莫》、《从本桑姆》,堪称得荣民间歌舞一绝。

“觉央”情歌多以男女对唱的形式,有《阿伊罗琼》、《岗堆夏娃》等代表作。

“觉央”舞蹈有《日翁度簇-兔子舞》、《明森宗宗》等代表作。

“觉央”弹唱则是在约定俗成的艺术形式基础上,进行即兴创作。

觉央艺术以其主题性、故事性、娱乐性、参与性等特点,深受得荣人民喜爱,是得荣人最喜爱、最乐意参加的活动。而其蕴含的民俗底蕴、传统文化,也很值得深入研究。

如果说学羌是最能体现得荣集体文化的载体,那么觉央就是最能体现得荣民间个性的载体。

图源|小红书 张橘猫

得荣人过去的生活从未轻松过,但是他们从未停止创造欢乐。有句话说“强者从不抱怨环境”,但在得荣人身上,则是“追求幸福的人从不抱怨环境”。

虽然得荣县的生存环境并不完美,但在得荣人的眼里,这一切已经足够美好。

就像他们在歌里唱的那样:

“那里有炽烈的阳光,那里有千年的风霜,那里有清清的河水,那里有绵绵的山岗,白云亲吻着蓝天,海子倒映着雪山,森林环绕着牧场,峡谷拥抱着村庄,啊,吉祥的太阳谷,你是康巴的太阳升起的地方,你是我心中最美的天堂,扎西尼玛龙巴。”

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司