- +1

高明勇对话梁衡(中):创作最后拼的是“思想”|政邦茶座

政邦茶座>>

近期,梁衡先生的散文集《人生谁能无补丁》甫一问世,就迎来一波关注,也获评“政邦推荐·2023年度好书”。与之同时,继《觅渡》《洗尘》之后,伴随着他的散文集《重阳》面世,“梁衡散文三部曲”也已完成,被称作“是以50年的亲历为纵坐标,以其间的大事大情大理为横坐标,是一个记者、学者、官员的所见、所思。”

我和梁衡先生是老朋友了,我们一直约着做一期政邦茶座,从炎夏到金秋,各种“不巧”,终于成行时,发现“不巧”也是一种巧合。

在新作中,梁衡先生写到:“岁月蹉跎命多舛,人生谁能无补丁。老树不废发新芽,风雨过后总是晴。”他为什么会提出“补丁哲学”,对于人生来说,这意味着什么?

本期政邦茶座,与梁衡先生共同聊聊文学,谈谈人生。

本期政邦茶座嘉宾:梁衡,著名散文家、学者、新闻理论家和科普作家。中国人民大学新闻学院博士生导师、中国作家协会全国委员会委员、人教版中小学语文教材总顾问、国家林业和草原局科普首席人文顾问。曾任《光明日报》记者、国家新闻出版署副署长、《人民日报》副总编辑。著有新闻四部曲《记者札记》《评委笔记》《署长笔记》《总编手记》,散文集《觅渡》《洗尘》《树梢上的中国》《把栏杆拍遍》《千秋人物》,科学史章回小说《数理化通俗演义》。有《梁衡文集》九卷、《梁衡文存》三卷。曾获赵树理文学奖、鲁迅杂文奖、全国优秀科普作品奖、全国好新闻奖和中宣部“五个一工程”奖。先后有《晋祠》《觅渡,觅渡,渡何处》《跨越百年的美丽》《壶口瀑布》《夏感》《青山不老》《把栏杆拍遍》等60多篇次的文章入选大、中、小学教材。

政邦茶座主持人:高明勇 政邦智库理事长

高明勇:梳理您的创作史,确实很感慨,这一点让很多人都出乎意料,都以为您从“山水散文”到“政治散文”,名篇不断,称得上功成名就,已经达到个人创作的巅峰。没想到退居二线后,又开辟了一块新天地。

梁衡:

我也想过这个问题,应该和我自己的思维方式有关。我这个人的思维方式,经常是爱提问题,而有自己一个思路,不管搞什么东西,总要建立自己的一个系统,而且互相打通,互相杂交,互相融合。比如说,我们过去经常说“森林覆盖率”,那个省是多少,这个城市是多少。这方面做得最好的是江西和福建两个省,大概到64%左右。但是,一个城市/地区的“森林覆盖率”并不能体现一个城市/地区的生存环境,比如说北京市“森林覆盖率”是25%了,但是,这是把昌平、延庆都算上的。后来又有个词叫“平原造林”,你造的林和天安门广场有什么关系吗?毫无关系。我是最清楚了,以前每天上下班路过天安门,到了夏天,天安门广场下晒得跟烤烙饼一样。“森林覆盖率”,即便是郊区覆盖到90% ,对城内也不起作用。

所以,我当时提出了一个概念“城市灰绿比”——城市生态系统的“灰绿比”,就是灰色的和绿色的,正面和负面。看一座城市的生态要用“灰绿比”来衡量,即马路面积、房屋建筑面积、汽车保有量(灰),与绿地、绿面(绿墙面、屋顶)水面(绿)之比。马路、建筑的外立面都有热辐射、光污染,汽车尾气有污染,这些都是环境的负面(灰)因素。只有水面、绿地(乔、灌、草)、绿面是正面(绿)因素。

高明勇:我之前看到这个,实际上就涉及到包括理念定位、建筑规划、工程设计等多个领域,跟文学没有太大关系了。

梁衡:

对,环境污染拿什么来矫正呢?就是绿色的正面环境矫正,包括种树,森林覆盖率,还应该有种草,草地覆盖率,还有水面。我经常拿天安门广场和华盛顿广场比,很明显华盛顿广场是一个水面广场,薄薄的大概只有30公分深的水面,水面一直通到华盛顿纪念碑。我们天安门广场,就那么在太阳底下晒着。我们现在工程能力很强,每次国庆节,搭一个台子说搭就搭起来了,搞水面也非常容易的,你就搞一个水面,需要的时候你把它临时盖起来,有时变冰场,有时变游泳场,都可以。这个并不难,就是没有人来这样思考这个问题。

到现在我也认为“城市灰绿比”是很重要的一个学术观点。后来我发了内参,发了《中国林业报》,我就怕这个学问失传,我就把它都发出来了,包括书里面的附录,但是到现在仍然没有引起重视。2012年的学术 会上,我宣布完论文后发改委一个处长很兴奋,立即说,请我到他们的会上去讲一讲,这是涉及城市规划的在问题,但是也没有 下文。他一个小处长也无奈。所以,一件事情要想做成,有时候需要经过多少年。

高明勇:这个事情,让我想起了您当年的《数理化通俗演义》,曾引起很大轰动,我身边就有不少粉丝。

梁衡:

如果我的创作还有别的一个高峰,就是《数理化通俗演义》,那是另外一个旁支。但都和我的思想特点有关。

高明勇:您刚才说,您的思维方式一个是批判性、针对性,第二个实际上就是系统化,第三个应该就是交叉性,我认为是善于在交叉地带寻找突破口。就像社会治理,以前民间有“九龙治水”的说法,交叉地带往往都是容易被忽视的地方,您反而在这个地带有所建树。

梁衡:

毛泽东建立革命根据地,不是老说“三边地带打天下”嘛,像《数理化通俗演义》就是典型的三边地带,一个是文学,一个是科学,一个是教育。科学家不会写这个东西,作家也写不了这个东西,老师也写不了这个东西,反而是就我这个采访学校的记者,“杂家”,能写这个东西,因为我又接触科学家,又进行文学创作。

高明勇:“三边地带打天下”什么意思?

梁衡:

毛泽东在井冈山上写下著名的《中国的红色政权为什么能够存在?》,那篇文章里讲了一个观点,当时他和上海的党中央观点不一致,上海党中央要搞城市斗争,他坚持要在湘鄂赣,就是三省交界的三角地带建立根据地。他认为三省交界的地方是敌人统治力最薄弱的地方。当然,还不止湘鄂赣,很多根据地就是这么建立起来的。

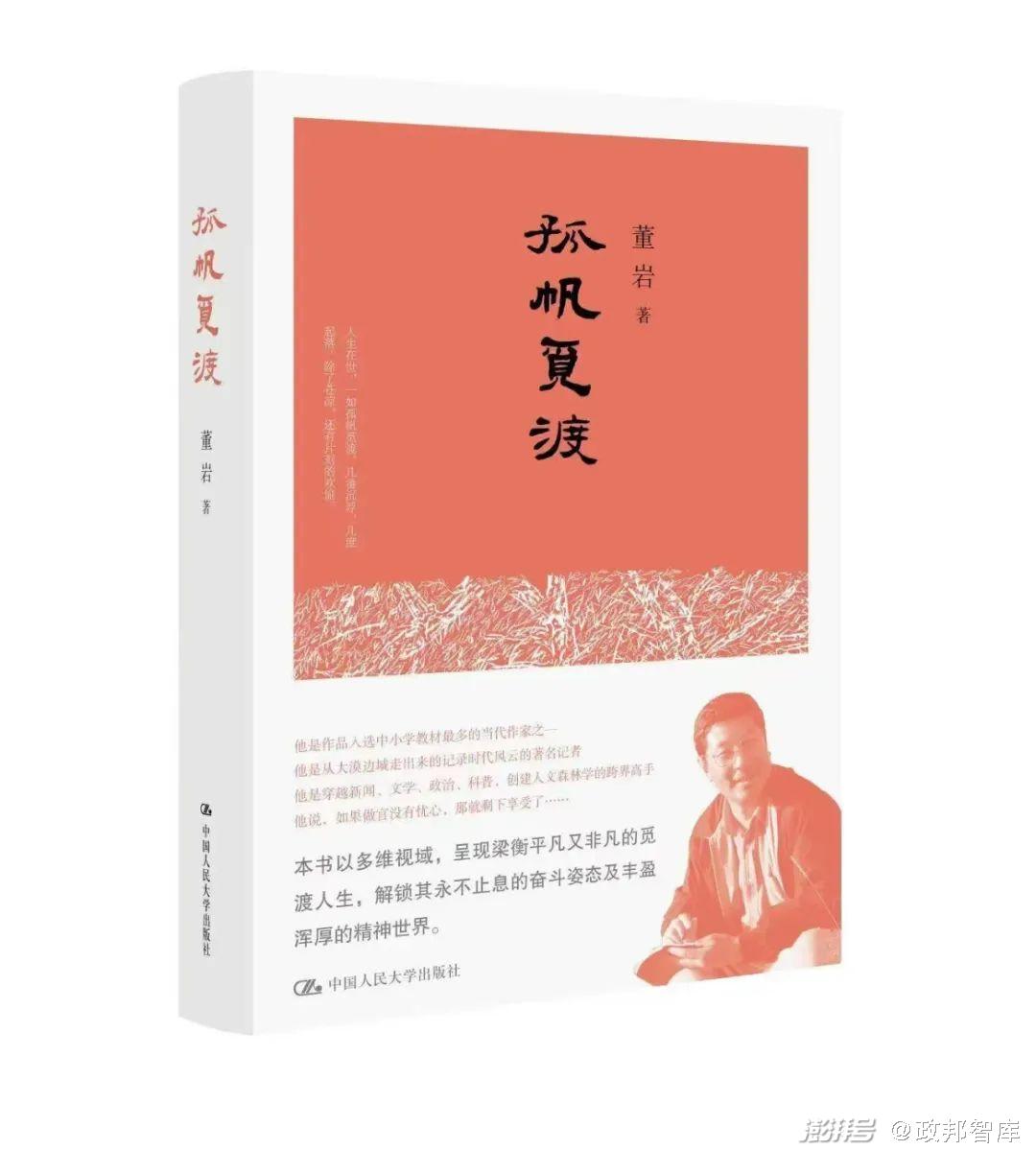

实际上《数理化通俗演义》也可以算一个高峰,我认为这也是一次突破,但要按时间顺序算呢,这个跨度时间长了点,前后两年左右的时间。我是1982年开始写,1984年上的中央党校,给我提供了个机会,能够专心写完。一共三册,去中央党校以前我已经开始写完了第一个分册,并出版。三册出齐至少是两年以后了,大概1986年,或1987年。这一点,我的传记《孤帆觅渡》里比较详细。

高明勇:客观上,事业的平台带来的眼界变化也不一样。

梁衡:

对,当时党史也开始有一些解密,像周恩来诞辰一百周年这样的大事,一些资料都能看到,当时发周恩来相关文章最多的是《中华儿女》杂志,专访了不少当事人。所以,当我写周恩来的时候,就把刊物的合订本全都调来,摞起来比我的办公桌还高,我就这样查阅了不少资料,那里面有大量的当事人回忆。这就是1998年完成的《大无大有周恩来》。

高明勇:见缝插针去写作,也成了您的一个特点了。

梁衡:

对,很有意思,党校阅览室是按照专科分类的,比如说哲学、文学、党史阅览室书多,人多。而科技阅览室,看书的人很少,我在那里坐了两年,终于完成全书初稿。

有次在鲁迅文学院讲课的时候,底下坐着一个学员,从新疆来的,他在教育系统。那个人很有意思,说梁老师您那个《数理化通俗演义》改变了我的人生轨迹。他说他在中学阶段是偏向于理科,他看了《数理化通俗演义》以后觉得文字很有意思,就爱好文科了。他说这个能写成小说,像《三国演义》一样有趣,他就是从文学这方面来欣赏这本书的,他后来就搞了文科。而他的一个同学和他正好相反,那个同学是喜欢文科,他看了《数理化通俗演义》以后,文学的手法把他引到了数理化王国里去了。他说科学家的故事这么生动,他说他要做科学家,所以他就考了理科。

他说最有意思的是,他们两个毕业以后,工作、教书,过了几年以后,回到同一个单位,省里的一个教学指导机构,一个管文科,一个管理科,成了一个单位的同事。他们聊起来说,两人的命运发源于同一本书,只不过交错了一下,把人生轨迹改变了。

高明勇:“交叉性”这个词,不仅有助于解读您的文学创作,也包括其他方面。确实是思维方式的一个主要特点。为什么会有这种思维方式?

梁衡:

1983年的事——到去年正好整50年,当时钱学森在北京开了一次思维科学筹备会,他一直很想开这个会,他后来到了晚年,已经不搞军工了,不搞具体的事情了,他实际上在研究哲学。他认为不管什么科学,什么文理,最后都是思维的东西,他一直想成立一六思维科学的学科,到现在这个事儿也没办成。那个会议大概只有五十多个人参加,我记了一个小笔记本,是完整的会议记录,现在成了文物了。当时与会者我的年龄最小,余大都去世。我怕这个文件失传,去年抢救整理发表在《书屋》杂志2023年第5期上。主要是钱学森的讲话。

当时我是光明日报记者,那时候我也在关注思维科学。后来太原军工厂有个工程师叫张光鉴,他跟钱学森比较熟悉, 就拉着我参加。钱学森这个人很好,没有架子,下面谁又有个新思想,他不管你什么出身,哪怕一个小普通工程师他也跟他来往。他就是从学术角度考虑问题,不从别的方面考虑,这就是他的人品。

现在我还没决定这个笔记本最后捐给谁家,落户谁家。太原有一个“梁衡图书馆”,是收藏我的图书的,我的故乡霍州,县档案馆,也在专门收藏我的档案。

高明勇:能感受到,您对故乡还是饱含深情的。

梁衡:

是啊,我虽然在八岁就离开了故乡,但是我一直到高中,还保持每年暑假都要回去,因为还有我爷爷在村里面,我妈妈她们那一代人都很尽孝,作为儿媳妇每年暑假都回去帮着伺候一下老人。

高明勇:您刚才讲到“交叉性”的思维方式,这个会议对您应该是影响很大的。

梁衡:

“交叉性”,当然和我的工作有关,当记者必须会“交叉”。但当记者的人多了,人家也不一定思考那么多。这一点,和受钱学森的影响有关,在思维科学讨论会上,他讲思维有几种形式。第一种是形象思维,第二种是逻辑思维。第三种是灵感思维,他认为灵感很重要,能触发创造。后来我看黑格尔讲灵感也讲得很好,他说什么叫天才,天才就是有的人碰见一件事情,然后就立即能把它变成一首诗、一首乐曲、一幅画这就是天才。实际上就是钱学森讲的灵感。

第四种,钱学森还讲了一个社会思维,也可以叫做综合思维。我记得那采访一个科学家的时候,他说我们卫星上天,就是技术综合。卫星上的东西都是在地面上试验过多少次,他把它综合起来的。第一次上去万一出事怎么办。都是经过千证明、万证明,最终证明这个东西绝对是好的,然后综合丰一起。所以综合思维非常重要。

钱学森当时还讲了第五种思维,因为当时社会上争论特异功能有没有,争论得很厉害。于光远坚持说没有,钱学森坚持说有。钱学森说如果你承认,那么我们还应该有个第五种思维,就是特异思维。他就是跟常人不一样。

事实上我想钱学森说的是对的,比如爱因斯坦的思维就是很特异的一种思维,谁能想到那么抽象的东西他就想到了,而且多少年以后一步一步证明他对了。他并不是靠实验来的,是靠思维来的。所以物理学分两类,一个叫实验物理学家,一个叫理论物理学家,理论物理学家的思维大大超乎常人的思维。

高明勇:您最近两年也出版了其他的小册子,比如《天边物语》,很明显,有别于您的其他创作。

梁衡:

对我来说,这也是一个突破,因为它是笔记体的。这些在古代都是有传统的,比如张岱写的小品文,比如沈复的《浮生六记》。关键是灵感思维的突破,这可以说是第三个思维的特点。

最新的突破,就是去年一年我发表了一系列的回忆录,回忆我当年大学毕业刚进入社会时,在塞上的生活,叫“梦回塞上”系列。目前都已结集出版,就是《人生谁能无补丁》。

高明勇:“补丁”这个说法很有意思。

梁衡:

我就是很想写一本回忆当年生活的书,我也提了一个新概念。文革中耽误在学校里的大学生66、67、68、69、70共五届,被称为老五届,分配时又一律不专业对口,到农村劳动。要工作就得重新打“补丁”,你要学很多东西。最大的 “打补丁”,就是考研究生。从边塞回到北京,这是一条独木桥,你考到北京来,就改变了你的人生。所以我提了一个概念“社会人的童年”,人一到六岁是自然 人的童年,大学毕业初到社会上的六年,学习独立是社会人的童年。将来我想把这十篇单独出版一个小册子。像《浮生六记》那样的薄薄一本,找一个好的插图师。

高明勇:除了“补丁”说,我印象比较深的,您还提出过一个“夹层说”。

梁衡:

对,夹层面包。搞几年实践,再搞几年理论研究或者去学习,回来再实践。所以说,中国出现我这样一个又是官员,又是作家,又是新闻记者的,恐怕也就是唯一的一个了,因为时代不可能重复。边塞的一个小记者慢慢成长为一个署长而且是夹层成长:省报记者——省委宣传部——中央报纸记者——国家新闻出版署副署长——人民日报副总编。现在连新闻出版署都撤销了,不可能再来一个署长了,这种成长我是一个个案。

高明勇:还真是,实践出真知,从个人的经历中提炼出来的。

梁衡:

我先是参加劳动,劳动完就参加工作,就进了当地县委宣传部,之后就是《内蒙古日报》,这是报纸。完了之后就到了山西省委宣传部,之后去了《光明日报》,你看又是报纸。再之后,就去了新闻出版署。然后,又去了中国第一大报《人民日报》,还是报纸。我这可以说是标准化的“夹层式成长”,从县委宣传部到省委宣传部,从地方报纸到中央报纸,从做新闻到管新闻,一个没落,层层打包。你现在要找这么一个典型,真是很难找了。而且我的好多文章,尤其是被选入教材的文章,后来我回忆了一下,凡是在光明日报发表的,选教材的最多。这一点看,实际上我要感谢光明日报。

如果要说不停地突破,不停地转型,可能就是这五个方面,一次又一次突破自己,一直到现在,我也老了,快奔80岁了,以后也不大可能再突破了。

高明勇:我估计难,您注定是“不安分”的人。

梁衡:

如果说还有一件事情想突破一下,就是写了半个世纪的文章,然后我就想再深入研究一下如何写作,写一本“文章做法”,搞一个理论化的东西。“文章做法”,当年很多人写过,包括叶圣陶、夏丏尊、周振甫等。

高明勇:是的,也包括梁启超、唐弢,都专门研究过。

梁衡:

他们那一代知识分子,都做了不少研究,他们的作法很经典。但是时代在发展,其中最大的一个问题,就是好多引文(比如古文)现在不合适了。我这次准备在“文章做法”上创个新,全部引我自己的写作例子,用我的文章来说明我的这个理论。比如“文章五诀”,“形、事、情、理、典”,每一篇、每一个字、每一诀,都列举我自己的文章,“文章五诀”已经正式选到高中课本里了,去年出版的高中课本里面就专门有一段介绍。

我就想把这本理论书尽快搞完,框架已经有了,也好多年了,整体讲稿现在有十七、八讲,一讲一讲来谈,想起来就做一下,陆续也发表过一两讲。目前写作状态大概就是这样。

高明勇:在散文家里面,您应该也是一位“讲故事高手”,比如早些年写居里夫人的《跨越百年的美丽》,近些年讲贵州的“金钉子”的故事。

梁衡:

好的作家,一定要善于讲故事。说到这儿,我的文章还有一个特点,我曾经在“新闻四部曲”里有一句话,叫做“我们当记者是干什么的,是为无名者传名,为隐者立传。”记者就是要去发现。后来我把这个观念移到文学创作中来,我基本也是这样的,就是为这些无名的人来写。

那个《金钉子》里面写到的教授,他这个专业太偏僻了,就像陈景润当年研究数学一样,他已经被人忘掉了,老教授很可怜。正好贵州新搞了一个地质博物馆,开馆时让我参观。参观的时候,我就看见里面墙上有地质普及知识有一个词,叫“金钉子”,我就很感兴趣。而“金钉子”很形象,地层之间交叉的那个地方打个记号。当年美国修建南北铁路,最后一个铁轨接通的时候,说美国人很浪漫,他真的用了一个纯金钉子,砸在最后一根枕木上面。地学界就把它借用过来作为地学研究的符号,如果你找到了那个地层接缝,就算找到“金钉子”。

高明勇:其实您的创作,和文学界总体上不算一个路数。

梁衡:

所以文学界不认我呢,也不是说人家不认,反正是没混在一块。

高明勇:记得当年批评家谢有顺对当代知名的散文大家做了一些评价,他当时用“工而不自由”来评论您的散文创作。其实,在“自由创作”和“苦心经营”之间,永远都是一个左右摇摆,很难说某一篇文章真正得恰到好处。所谓“苦吟派”,历史上也是有这个传统的。很多时候,文学创作没法过于谈才情。我个人认为,一个人年轻的时候,你说这个人创作有才气,可能是一种鼓励或者表扬。但是人到一定的年龄,有了一些积淀,或者到了一定的境界之后,这个时候可能不是说人有没有才气。

梁衡:

你这个话说得非常好,实际上作家到最后是拼思想的。我一直想写一篇文章,我们经常说谁是才子,比如之前也有人说老梁你是才子,到了一定年龄,当有人说我才子的时候,我觉得好像是在骂我一样。

高明勇:说话的人未必有恶意,而是说没有更好的词来替代,这也牵涉到一个问题,如何评价一位作家的作品与创作。

梁衡:

包括历史人物也是,里面有很多人是才子,但是有一些很优秀的思想家兼文学家,比如像范仲淹就是典型的。假如你说李白是才子,还可以,其实李白已经超越一般意义的才子。或者再说个影响小一点的,比如说司马相如是才子可以。但是你要说范仲淹是才子的话,就有点骂范仲淹了,他这么心怀天下的一个人,不是才气二字可以概括。

2009年7月18日,我应邀在“中央部长文史知识讲座”讲《岳阳楼记——我们该怎样做官、做人、做文》。讲的时候我就顺便带出一个观点,因为涉及到《岳阳楼记》,我说中国历史上的作家可以分成两派,一派叫纯文学作家,比如像司马相如、李白这样的,一直到明清时候,张岱写的笔记,沈复写的《浮生六记》等等。还有一派叫政治家兼作家,而且这一派在中国文学史上是占主流的,我把它叫作“脊梁骨文学”。这个和我们现在正好相反,现在我们纯文学的占主流。比如像苏东坡、白居易他们,起码都是太守一级的,范仲淹是副宰相一级的。我认为他们是中国文学的脊梁者,你现在数一下唐宋八大家,这些人基本都有政治经历,王安石也是这样。那次讲座后我编选了一本书《影响中国历史的十篇政治美文》,中国人民大学出版社出版,发行得很好,连印多次。也正因为此,季羡林先生给我的散文取了个绰号,“政治散文”。我是继承了这一派。(未完待续)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司