- +1

安德烈·普拉东诺夫:中译完整版推出,普希金和果戈理之后被遗忘的作家

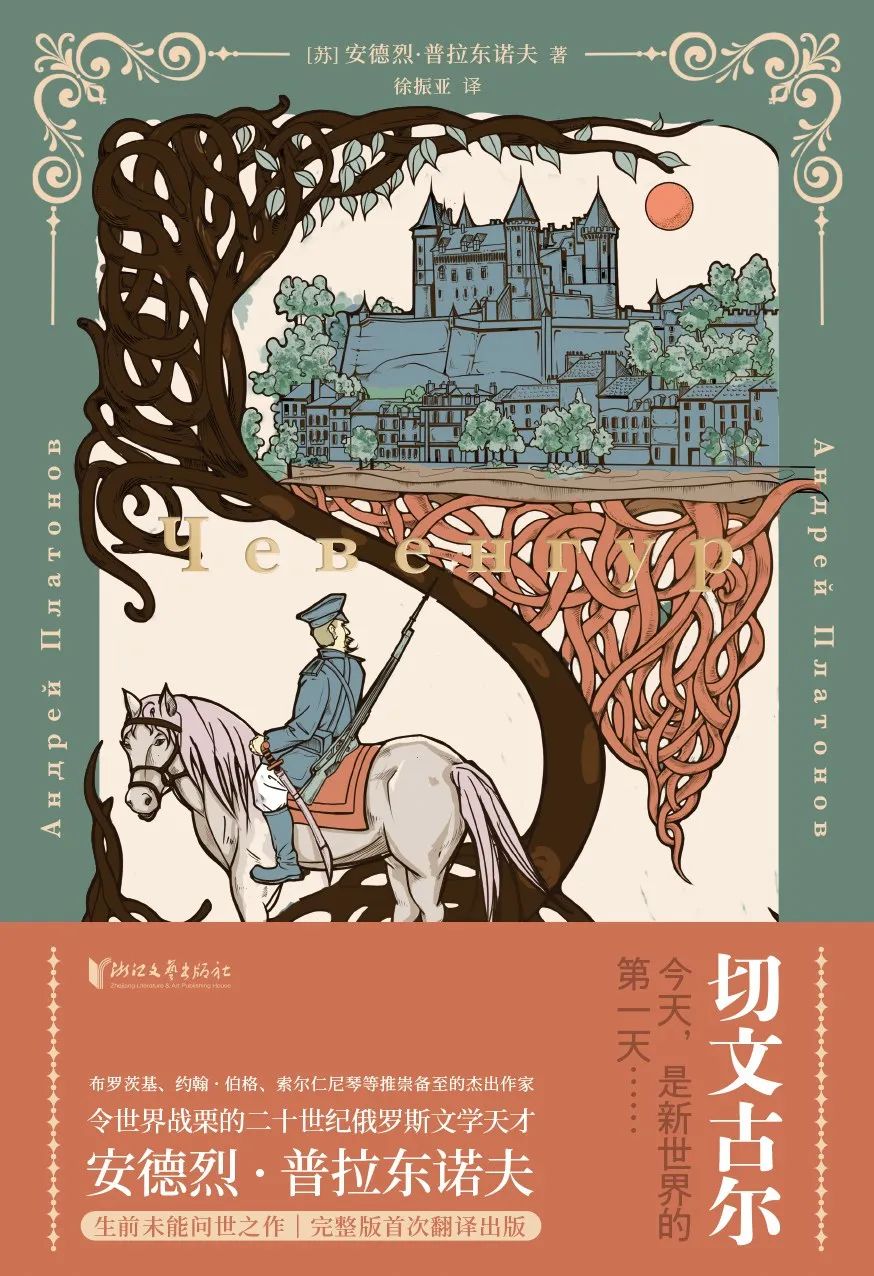

本期封面作家 / 安德烈·普拉东诺夫(郭天容 绘)

安德烈·普拉东诺夫被誉为“二十世纪唯一继承了十九世纪俄罗斯文学光荣传统的苏联作家”。他的作品富于创新精神、蕴含深刻的思想,不仅为俄罗斯文学增添了奇异光彩,也为人类留下了丰富的思想遗产。近期他的小说集《切文古尔》《基坑》,由浙江文艺出版社·可以文化引进出版。普拉东诺夫的行文简洁明断,通常以象征和反讽的方式,借助倒置、稚拙、质朴、杂糅、奇崛的独特语言构筑的艺术世界,表达对世界复杂而深邃的思考,被学界称为“普拉东诺夫之谜”。

短评

《切文古尔》:

美好与狂暴的交响曲

文/王晓宇

《切文古尔》是普拉东诺夫(1899-1951)于1927-1928年间创作的长篇小说。当代文学理论家弗雷德里克·詹姆逊认为,正是由于创作出《切文古尔》,普拉东诺夫在美学和道德方面都成为了一个令人难以置信的权威人物,并获得了在西方可与卡夫卡相媲美的伟大现代主义作家的地位;拉斯普京则把普拉东诺夫排在普希金和果戈理之后,称其为解冻后包括自己在内的年轻作家争相模仿的对象;《普拉东诺夫》传记作者、当代俄罗斯作家瓦尔拉莫夫将《切文古尔》视为20世纪俄国小说的高峰之一,并将其与《彼得堡》《静静的顿河》《白卫军》《阿尔谢尼耶夫的一生》和《日瓦戈医生》等著作相提并论。

《切文古尔》的出版之路充满坎坷。1928年 ,《红色处女地》杂志(4月和6月号)刊登了小说第一部分的两个片段,一个题为《能人的来历》(短篇小说),另一个题为《渔夫之子》(中篇小说)。1929年,以上两个片段合并印刷,仍以《能人的来历》为题(长篇小说)。1928年,另一个片段以短篇小说《奇遇》为题发表在《新世界》杂志(6月号)。作家去世二十年后,1971年又发表了两个片段:第一个片段《科皮奥金之死》(《库班》4月号);第二个片段《敞开心扉的旅行》(《文学报》10月6日)。1972年,YMCA-Press 出版了相对完整文本(不包括《能人的来历》)的法文译本《切文古尔的野草》和意大利文译本《新生活之村》以及俄文译本。全文英译本于1978年由阿迪斯出版社首次出版。首个完整俄文版迟至 1988 年才在《各民族友谊》杂志(3、4期)上发表。近一个世纪后,首个中文全译本终于问世,此番由翻译家徐振亚先生翻译的《切文古尔》(普拉东诺夫著,浙江文艺出版社2024年)比上世纪出版的《切文古尔镇》(普拉东诺夫著,古扬译,漓江出版社1997年)增加了第一部分(见第3-73页)。再次证明,好的作品经得起时间的考验。太空中那颗闪耀的普拉东诺夫小行星,见证着这场跨越时空的奇遇。

新译《切文古尔》比上世纪出版的《切文古尔镇》增加了第一部分

如1987年诺贝尔文学奖得主布罗茨基所言:“《切文古尔》中心人物穿越大地寻找有机出现的社会主义以及科皮奥金对罗莎·卢森堡的长篇独白中可以看到《死魂灵》的回声。”作品讲述了一群胸怀理想壮志的革命者,试图在偏远县城切文古尔人为建立一座社会主义的人间天堂,却终告失败的故事,描绘了革命胜利之初苏维埃俄国宏大的历史画卷。

《切文古尔》具有鲜明的自传色彩。德瓦诺夫仿佛普拉东诺夫本人的一部分,作家本人曾在一篇自传体笔记中这样写道:“我是渔夫之子。……后来成了作家,再后来成了工程师。”作家的父亲曾担任机车司机,他也当过机车司机助理并在沃罗涅日铁路技术学校学过电气工程。蒸汽机司机、蒸汽机车和铁路的身影出现在《切文古尔》以及作家几乎所有重要作品中,他们在被上帝遗弃的地方思索有关世界秩序的理念:扎哈尔·巴甫洛维奇并不在意大自然的欢乐,令他兴奋的是那陌生的不再出声的火车头。(第7页)

《切文古尔》的文本语言,尤其是标题和人物姓氏,常给人怪诞之感,实则意蕴深远。学界关于标题“切文古尔”(Чевенгур)含义说法不一,有研究者认为该词可分解为«чева»(废品)和«гур»(噪音)两部分:“德瓦诺夫很喜欢切文古尔这名字。它听起来很像从一个陌生的地方传来的那种诱人的嘈杂声”(第222-223页)也有研究者认为其为圣彼得堡一词的突厥语版本。姓氏方面,以科皮奥金为例,俄语Копёнкин一词与长矛(俄语копьё)发音接近:罗莎的骑士科皮奥金是对堂吉诃德形象的戏仿。普拉东诺夫的陌生化语言,要求读者必须自己展开被作家折叠的文本,才能理解其中的内容。

沃罗涅日的普拉东诺夫纪念碑

《切文古尔》的阅读难度大还因为小说叙事进程复杂,时间忽快忽慢,空间相互交织,仿佛面对一个缝合整齐又有些分散的拼凑品。《切文古尔》有三种时间,分别为自然时间,人的主观时间和历史时间。自然时间在小说第一部分即出现:“夜间敲钟就算是付给教堂看门人的房租,一门心思只顾造木钟,他(扎哈尔)认为木钟不用发条也会走——靠地球旋转的力量”(第3页)。被困在切文古尔的主人公们一成不变地感受到日出日落,四季更迭,火车昼夜奔驰(第57页)。这种不变性影响到人物对时间的主观感知:“展现在面前的是人工制造的一片新天地——他早就向往、似乎早就熟悉的世界”(第21页)“熟悉的钟声在德瓦诺夫听来就是他的童年时代”(第496页)历史时间无疑也在切文古尔发生着。小说结尾处,作家放慢速度描写切文古尔人的生活,历史却因一支草原哥萨克骑兵突如其来的洗劫戛然而止。

《切文古尔》的空间分为草原和城镇两部分。草原是一个无生命的虚无空间,一个坟墓般狭窄的空间。生与死在这里交汇:在火车失事的场景中,红军士兵在婴儿出生的同时死去,铁路卫兵的妻子在不远处的大草原上生下了儿子(第86-87页)。与大草原不同,切文古尔被人类用城墙和杂草所标记的边界,从公共空间中强行分离出来:切文古尔最后几排篱笆后面是一大片密匝匝的荒草……茂盛的野草把整个切文古尔团团围住,犹如一道严密的屏障,断绝了与外界的联系。(第299-300页)在切文古尔城里,无论是幸福的生活,还是确凿的真理,或者存在的痛苦,全都根据需要自动产生了(第224页)。

最中间者是22岁的工程师普拉东诺夫

1929年,普拉东诺夫因小说《疑虑重重的马卡尔》陷入困境,决定请高尔基读一读《切文古尔》的手稿,却得到这样的回信:你对人们的态度那么温柔,却给他们抹上了讽刺的色彩,在读者面前,他们与其说是革命者,不如说是“怪人”和“半吊子”。无疑,普拉东诺夫在《切文古尔》的世界做了一个实验,实验的过程和结果都引起了高尔基的反感:切文古尔的共产主义模式先天不足,人变成机械化社会的螺丝和零件,精神空虚,相互提防,成为彼此和自然的敌人,最终成为自己的敌人。作家真心实意地倾听每一个主人公的心声,这种内部的多声部性,使得某些关键悖论,比如乌托邦和反乌托邦,进步与灾难,城市与乡村,科学与艺术,以及关于主人公存在的双重观点,在其作品中得以同时呈现。这一切使得《切文古尔》成为 20 世纪俄罗斯文学中最难感知和理解的文本之一。

布罗茨基

如果纳博科夫如同一个熟练的走钢丝演员,那么普拉东诺夫就是一位珠穆朗玛峰的征服者。

“如果纳博科夫如同一个熟练的走钢丝演员,那么普拉东诺夫就是一位珠穆朗玛峰的征服者。”如布罗茨基所言,普拉东诺夫确是一位读来不易的作家,拥有深刻思想、深厚情感和杰出语言技巧,极为出色的表现力和预见性的作家,更是一位翻译难度极大的作家。甲辰龙年恰逢普拉东诺夫诞辰125周年,感谢译者徐振亚先生,以令人叹服的精到译笔,为广大中文读者呈现出这部“不可译”之巨著的全貌,自觉承担起“向后代讲述这个出色的人,这位优秀的作家”的责任。经由译者的摆渡,中文读者对普拉东诺夫作品的阅读,不仅变得可能,而且富有现实意义。如果您和我一样厌倦了碎片化的浅层阅读, 那么请翻开《切文古尔》,因为“我们需要普拉东诺夫,如同需要空气一般”(比托夫语)。攀登珠峰的过程或许会呼吸困难,但是您的灵魂一定会因此更加澄澈!安德烈·普拉东诺夫被誉为“二十世纪唯一继承了十九世纪俄罗斯文学光荣传统的苏联作家”。他的作品富于创新精神、蕴含深刻的思想,不仅为俄罗斯文学增添了奇异光彩,也为人类留下了丰富的思想遗产。近期他的小说集《切文古尔》《基坑》引进出版。普拉东诺夫的行文简洁明断,通常以象征和反讽的方式,借助倒置、稚拙、质朴、杂糅、奇崛的独特语言构筑的艺术世界,表达对世界复杂而深邃的思考,被学界称为“普拉东诺夫之谜”。

译作选读

晚上,科皮奥金和德瓦诺夫在大路中央吻别,也不知道怎么回事,两人都觉得很不好意思。德瓦诺夫在夜幕下骑上马往铁路方向走去。

早已不见朋友的身影,科皮奥金还在街上站了很久。然后,他回到村苏维埃,在空荡荡的屋子里哭了起来。整整一夜他躺在那儿没说话,也没有入睡,陪伴他的唯有那颗无助的心。村子周围没有丝毫动静,听不见一点儿表示生命的声音,整个村子似乎已经摆脱了动荡不定、苦难深重的命运。空荡荡的苏维埃院子里,唯独那几棵光秃秃的白柳偶尔发出轻微的沙沙声,放行时间去迎接春天。

科皮奥金观察窗外涌动的夜色。有时候,黑暗中闪过一道苍白无力的亮光,那亮光还散发出新的荒凉的白天的潮气和苦闷。也许,这是晨光初现,也许,这是一丝流浪的月光。

在漫长的夜的寂静中,科皮奥金不知不觉地松弛了紧张的感觉,仿佛在独处中渐渐冷静下来。渐渐地,他的意识中出现了微弱的怀疑和自怜之光。他回到了记忆中的罗莎·卢森堡身边,但是,他看到的只是棺材中一个已经死去的瘦弱的女人,颇似受尽折磨的产妇。那温柔的爱慕之情,曾经使科皮奥金心里充满了希望,带给他纯洁的欢乐和力量,如今在他身上已经波浪不兴。

他既惊讶又伤心,浑身被天上的夜色和多年的疲惫牢牢箍住。他没有梦见自己,即使梦见了,肯定会大吃一惊: 在贴墙的长椅上,睡着一个枯瘦的老人,陌生的脸上满是深深的苦行者般的皱纹——这人一辈子都没有给自己谋过什么好处。从清醒的意识到梦境,中间没有转换——梦中依然是生活的继续,只是露出了本相。这是他第二次梦见自己早已过世的母亲,第一次梦见她还是在结婚之前:母亲沿着一条泥泞的田间道路离家远行;她的背弓得厉害,透过那件油腻的、残留着菜汤和孩子们气息的外罩,一根根肋骨和脊柱凸显无遗;母亲弓着腰越走越远,没有责备儿子一句话。科皮奥金知道,她要去的那个地方,她一无所有,于是沿着山沟抄近路跑去替母亲搭一间草棚。天气暖和的时候,在靠近森林的地方,往往住着菜农和瓜农。科皮奥金打算就在那里替母亲搭一间草屋,让母亲在森林里给自己找到另一位父亲和新的儿子。

今天科皮奥金梦见的母亲像往常一样愁容满面,她用头巾的一角擦眼泪,这样不至于弄脏整块头巾。在长得又高又大的儿子面前她显得格外矮小和衰老,她说:

“你又找了个骚货,斯捷潘。又撇下我一个人让人欺负。上帝保佑你。”

母亲原谅他,因为她失去了母亲管束儿子的力量,尽管儿子是她身上掉下的肉,如今却抛下她不管死活了。

科皮奥金爱母亲也爱罗莎,因为对他来说母亲和罗莎都是第一生命,就像过去和未来同时存在于他的生命之中。他不明白这是怎么回事,但能感觉到罗莎就是他的童年和母亲的延续,而不是让老人受委屈。

科皮奥金有时候心里也会瞎想,母亲会骂罗莎。

“妈,她跟你一样,也死了。”科皮奥金说。他知道母亲有苦说不出,他可怜母亲。

老人摘下头巾——她根本没哭。

“哎,儿子,你听听人家怎么说的吧!”母亲开始搬弄是非,“她花言巧语,在你眼前扭来扭去——像模像样的,可是一结婚——没人陪你睡觉,你还是光棍一条。这就是勾引你的那贱货,什么都干得出来: 不要脸的,骗了我的孩子!……”

罗莎在街上走着。她小巧,活泼,真诚,一双忧伤的黑眼睛,跟村苏维埃挂的肖像一模一样。科皮奥金忘了母亲,为了更好地观察罗莎,他打碎了玻璃。窗外,是乡间夏季的街道,像干旱酷暑季节所有的农村街道一样空寂,根本没有罗莎的踪影。从小巷里飞出一只母鸡,沿着车辙奔跑,两只翅膀扇起一路尘土。紧随这母鸡之后,走过来几个四处张望的人,接着几个人抬着一口廉价的白胚棺材走了过来,这种棺材一般都是众人凑钱买来埋葬无亲无眷的无名人氏。

棺材里躺着的是罗莎,她脸上有不少黄斑,这种黄斑往往见之于难产的产妇身上。黑色的头发中有一缕非女性的白发,两只眼睛深陷脑门下方,懒得再与活人交流。她不需要任何人,抬她棺材的那几个男人也不觉得她可爱。他们抬棺材也仅仅是尽社会义务,轮到他们干公差而已。

科皮奥金仔细端详,他不相信棺材里躺着的是他熟悉的那个女人,她本来是有眼睛有睫毛的。罗莎的棺材离他越来越近,她那衰老的脸也越来越黑,除了附近的村庄和贫困,她什么也看不见了。

“你们埋葬的是我母亲!”科皮奥金喊道。

“不,她是没有丈夫的妻子!”一个庄稼汉无动于衷地说,还整理了一下肩上的毛巾,“你看,她没有死在别的村子,偏偏死在我们村里: 那可不一样……”

庄稼汉在计算自己的劳动。科皮奥金一下子明白了他的意图,便安慰这些并非自愿的抬棺人。

“你们埋了之后就过来——我这就拿酒去。”

“行,”还是那个农民回答,“埋人不喝酒那可是罪过。虽说如今她是上帝的仆人,可还是挺沉的,肩膀都快磨破了。”

(《切文古尔》[俄][安德烈·普拉东诺夫/著,徐振亚/译,浙江文艺出版社·KEY-可以文化,2024年1月)

新媒体编辑:傅小平

配图:历史资料

原标题:《安德烈·普拉东诺夫:中译完整版推出,普希金和果戈理之后被遗忘的作家》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司