- +1

严华:始于《聂耳日记》的回望

聂耳1932年5月18日的日记写了一件发生在明月社宿舍的冲突:“严华骂小白一句孙子,她大发牢骚,他气得起来便打。先用漱口杯向她一掷,没有中,后来重打了一拳、一掌,她大哭起来,一面吵嘴。”(《聂耳日记》,北京联合出版公司,2021年3月版,250页)小白即白虹,在《聂耳日记》里还有许多化名,如“丽珠”“白”“不黑”“P”,掌握这些密码,不难发现日记的作者与白虹存在同事之外的感情。也难怪,面对白虹被打,聂耳情绪失控:“生长到这么大,算是第一次看见这样可痛心的事。一个二十几岁的大男人痛打一个小女孩。我为这事要流泪,要发狂!太使人过不去了!”(250页)

《聂耳日记》

打女人,这在严华的身上并非孤例,最著名的受害者当属妻子周璇。严华家暴是民国娱乐圈的一桩公案,重创形象。为此,他成了时代曲历史上唯一一个有文献记载的拳击周璇、白虹两大天后同时又为她们写歌的怪杰。严华的特殊魅力远不止此。他形象好,论颜值,时代曲的男明星只有陈歌辛可以媲美,但是陈歌辛不演戏,严华是歌舞演员出道,拍过电影,还跟着黎锦晖开发出写歌的技能,他甚至灌录了大量唱片,是旧上海屈指可数的唱作人(Singer-Songwriter)。

严华是有多重人格的,他想当好丈夫,渐渐淡出娱乐圈,专心经营唱针厂。严周离婚后,双方的友人、老画师丁悚写了不少回忆文章,有一段内容折射出严华对周璇的关爱:“她那时见了社里所备的钢琴,当然十分喜好,私底下不时去弹弹弄弄,一次恰给王人美的哥哥人艺看见(人艺脾气很古僻,擅长手提琴),猛然一脚蹴去,直把她跌得很远的一扇门上弹住,当时严华也在当练习生,实在有些看不过去,几乎和人艺吵起来,她是含了包眼泪,不声不响地走开了。”(《东方日报》,1945年4月1日3版)和聂耳一样,面对暴行,严华曾经也是无力的保护者。

1992年12月,姚莉在马来西亚见了一些老歌迷,会谈录音在她去世后公开,谈及严周的婚姻,她说:“周璇她对严华并不是真正的爱,夫妻感情不太好的,表面看起来什么,私底下,她没有什么爱,没有爱,因为她嫁给他不是为了爱——报恩。”(《纪念姚莉-私人访谈录音片段2》,4:29-4:47)

这段评价其实并不惊人,真正意外的是严折西的晚年背刺:“在联华公司里,我与王人美、姚敏、严华合不来,主要是想法、作风不同。我不爱出风头,也不找女明星胡闹;严、姚他们这方面的作为,实在令我看不惯。在那个年代,做个电影艺人很不容易,生气烦恼也是难免的事,严华他们自己在外边受了气回来就找人泄气,打骂那些公司里的无辜女孩子。这样的作风不能改一改,我实在是不能再与之共处。”(《上海市文史研究馆馆员传略(四)》,1993年10月版,190-191页)上述文字发表之前,严华已过世。

进入本世纪,严华的形象越来越模糊,只留下一个八卦的背影:他是周璇的首任丈夫。

严华签名照,原载1934年《音苑》杂志

1

他自称南京人,从小生长在北平。1931年,他随明月社落沪,严华这个艺名如同上海,完整见证了他的发迹、成名、落幕。1992年1月11日,严华于上海病逝,享年八十岁,他的一生,近四分之三是在这座城市度过的。

严华扬名后,老友龚宪达为他写《艺人志》,将他刻画成文艺的早熟生:“民国十四年夏季,他考入北平尚志学校,在校攻读四年……学校里,同学组织音乐社,他是社员,组织话剧团,他是团员,他并且还是篮球队的队员。那时,对于音乐和话剧,便特别感到兴趣,几次公演,都博得大众好评。”(《实报半月刊》,1937年第2卷第11期,23页)应该是在1929年初夏,他踏上社会。那时,明月社的前身中华歌舞团已解散,前团长黎锦晖与家人滞留南洋,靠创作时代曲为生。“写成的歌曲,一批一批地寄往上海,由各书局大量发售,果然风行,一版再版。”(《文化史料》第四辑,文史资料出版社,1983年1月版,218页)参考自传《我与明月社》,黎锦晖于1929年10月回国。“一到上海,便准备重整旗鼓恢复歌舞团。”(218页)

严华赶上了好时代。重生的明月社需要输血,在研讨招生训练问题时,黎锦晖“主张把这一工作移到北平去,因为那样可以缩短训练国语时间,生活方面也可节省些,就这样做了决定”。(220页)1930年初,明月社北上巡演,同时扩充队伍。“五月上旬正式在北平真光大戏院公演三天,售座很好。接着又在西区哈尔飞大戏院续演三天。五月十六至十八日应‘安琪儿画报社’之邀,到天津皇宫大戏院上演。当地春和戏院经理高士圻看了剧又约续演。春和女领票员严斐、京剧旦角严华,坚决要求参加歌舞团。在学校演出也有类似情况,但从来没有接收。”(223-224页)

形象好的严华赶上了现代歌舞的好时代,原载1932年《女朋友》杂志

严斐即严华胞妹,两个北平人当时在天津讨生活。严华是由哥哥的介绍,在天津一家储蓄会里做事。兄妹俩看准上海来的这个歌舞团大有可为,辞职追随。1931年初,明月社新招的北籍成员分批抵沪,“加紧分组训练……旧团员分配了灌片任务,各有精益求精之志;新团员也努力追赶,打算争取在公演时担任要角。”(228页)灌片即灌录唱片,也叫灌音,当时没有剪辑技术,讲究一气呵成,对演唱者、乐师的要求极高。“从舞台走进录音室,集中一次灌片百张”,促使黎锦晖和团员重视训练,“每歌从头练起。上下午各三小时,练习演唱伴奏,晚上两小时,朗读报纸,早晚还须练口型发音。新生同时参加,历时一个多月。”(228-229页)严华在自传《九年来的回忆》中写道:“初到上海,我像块木头似的,什么都不懂……团里有好几架钢琴,一切乐器都很完备。我在空闲的时候,除了看书写字以外,便是悉心研究乐理,有时也喜欢弹弹钢琴。”(《万象》,1941年第1卷第2期,85-86页)这样的学徒生活,上海人叫吃萝卜干饭。

聂耳也在明月社吃过萝卜干饭,不过明月社当时已更名为联华歌舞班。起因是“联华影业公司经理罗明佑想把‘明月’的全部团员吸收过去,组成歌舞班”,黎锦晖“想到团体的前途,参加电影工作最有出息,团员也感到工作与生活都有保障,全体赞成”。(《我与明月社》,229-230页)1931年3月27日下午三时,联华歌舞班在爱文义路(今北京西路)一二九甲号开了成立大会,次日《申报》(10版)发新闻,旁边刊登《联华影业公司音乐歌舞学校招考练习生启事》。在《聂耳日记》,明月社的那页从1931年3月28日翻起:“昨晚已决定今天去找李子厚问一问南京军校的情形,不料在报上又碰到一个机会,我想是有去试一试的必要。”(北京联合出版公司,2021年3月版,116页)和严华一样,聂耳的命运就此改变。4月1日初考:“到那里才刚刚一点钟,本来订的时间是二点十八分。黎锦晖进来了,他给我们很客气地打了招呼,进了主任办公室。”(116页)4月13日报喜:“为考复试,八号以前都在家练习寄来的谱。八号的复试是加入演奏,我已取录。”(117页)5月15日补了搬进爱文义路宿舍的记录:“生活终于改换了,自从四月二十二号迁入学校以后,简直和以前两样了。”(118页)

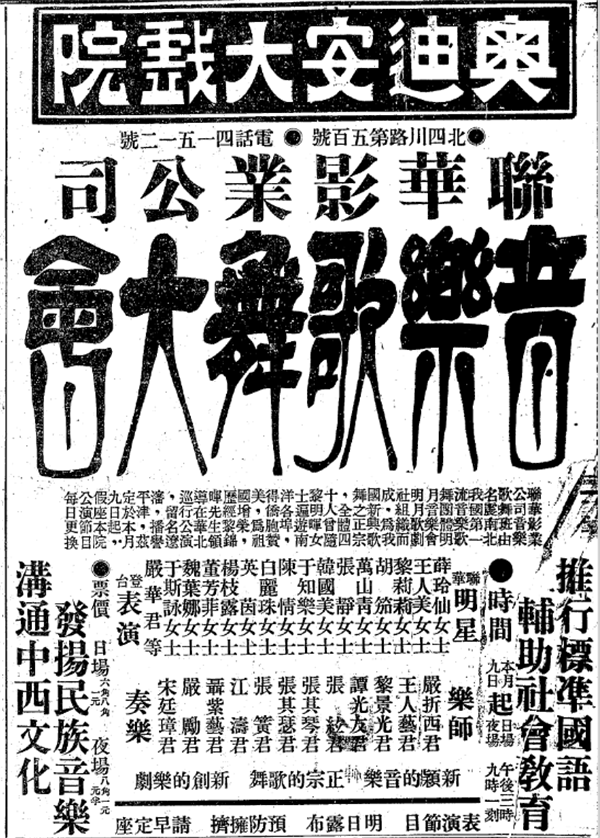

1931年4月22日,严华从此多了一个爱写日记的宿友。在歌舞班,严华当时已经够资格登台。同年6月6日《申报》有“联华影业公司音乐歌舞大会”的广告,“联华明星”一栏登出十六人名单,严华君敬陪末座,前面皆为女士,他是男性的独苗。聂耳出现在“乐师”一栏倒数第三,署名聂紫艺。明月社为时代曲培养了许多作曲家,绝大多数都有乐师的背景,严华是特殊的,他是演员出道。这则广告的另一看点是四句口号:“推行标准国语,辅助社会教育,发扬民族音乐,沟通中西文化。”顺序有讲究,折射出黎锦晖的教育家本色。9月5日,联华公司与歌舞班的成员补签正式合同,聂耳月薪二十五元,同期进来的乐师江涛四十元,师兄严华居然二十二元。聂耳在日记写道:“这种分配太有些不公……老江和老宋在大喊严华酒醉,又做出些怕他的怪样和痴笑。使得他愈更加装起疯来,什么苦笑,跳舞……想借题发挥一些牢骚,实在是他对待遇的不平和心里平日所积的隐痛……”(139页)老江即江涛,南洋华侨,因肤黑在《聂耳日记》绰号黑炭、黑先生;老宋是乐师宋廷璋。熟读《聂耳日记》,会发现日记主人对严华是有点反感的。9月23日写道:“《银汉双星》结束,要我们拍一幕歌舞短片……严华因为不想饰吹号手,嚷了半天请江涛代。真滑稽!一来就想演主角,你究竟有什么成绩表现出来过……他说了一堆无用的话,越想越好笑。”(147页)歌舞班因为挂靠联华影业公司,成员们相互别苗头,都想借助大银幕一飞冲天。

1931年6月6日《申报》,严华是“联华明星”里的男性独苗

电影《银汉双星》截图,左一为聂耳、右一为严折西

上海的天空阴云密布。1932年1月28日,日本海军陆战队在北四川路西侧突袭中国驻军,聂耳在隔天日记中写道:“老宋、江、严华、《时报》新闻记者张,一块步行到北四川路探消息。一出门便呈现着恐慌的气象,店铺都关了门,甚至于大马路中外大小商店。战斗机旋绕天空,嗡嗡声不绝于耳。”(203页)聂耳认识《时报》的员工,后来他化名黑天使写的檄文就是在这张报纸发表的。2月1日,他在日记写道:“今晨三四点钟从梦里哭醒……严华进来开了灯,张着两只大眼睛问我是什么一回事,我还是在哭。”(206页)

战事重创上海的文娱产业,3月2日,传来联华即将解散歌舞班的消息(220页)。联华给了两种解散方案,歌舞班开会决议,易名明月歌舞剧社,黎锦晖提出江南、华中巡演的自救计划,宋廷璋、许曼丽等人要求脱离,3月31日的日记写道:“晚饭在一家北京馆子喝八两‘五加皮’,是我请客为老宋饯行,有严华。”(235页)聂耳和严华的关系比较复杂。4月20日写道:“和严华谈话,我不客气地对他说我是恨他,他对我的个性有些非常诚恳的批评,我非常感谢他。”(238页)4月30日,明月社登船,江南巡演的第一站是去南京。

这次巡演以失败告终,原因在黎锦晖的自传《我与明月社》有详尽展开。6月2日,明月社回到上海,两天后,敲定与天一影片公司的拍摄合同,严华的脱社要求被拒(262页)。他的运气来了,黎锦晖编剧的歌舞片《芭蕉叶上诗》找他演男一号。在《聂耳日记》里,严华的形象愈加糟糕,6月28日写道:“华近来尽量拉连感情,借钱给黑炭,请枝露——他所迷恋过的看‘普天同庆歌舞团’。我和他开玩笑,要他请我,他老实不客气地说:‘不请男人,请女人痛快些!’”(280页)7月1日更惨:“严华这狗子,他算什么,做了这么一点臭角便摆起臭架子来。他妈的,你会摆,也许我还比你摆称些!”(281页)《芭蕉叶上诗》拍摄期间积郁的内部矛盾以及爱国救亡的文艺路线之争,随着聂耳化名黑天使,在7月13日《时报》发表文章《黎锦晖的〈芭蕉叶上诗〉》而彻底爆发,同日另写《中国歌舞短论》,发表在《电影艺术》周刊。他笔下的怨气直冲云霄:“说到中国的歌舞:不免想起创办这玩意儿的鼻祖,黎锦晖,不怕苦,带领了一班红男绿女东奔西跑,国内国外,显了十几年的软功夫;佩服!佩服!香艳肉感,热情流露;这便是十几年来所谓歌舞的成绩。”明月社上下无法接受沦为卖弄软色情的评价,聂耳为此退社,去北平发展。

聂耳化名黑天使在《时报》发表檄文

严华的萝卜干日子还在继续。《芭蕉叶上诗》公映后好比一场灾难,黎锦晖写道:“就连我这编剧的人,也看不懂影片的情节。”(《我与明月社》,236页)不过,明月社的成员,“多数人是通过演《芭蕉叶上诗》转入电影界的。”(237页)严华属于特例,除了作曲、写歌,他后来与大银幕保持距离,多年以后有记者追问他原因,他答道:“我的志趣并不在此,我对于影人生涯始终表示厌恶,所以宁愿在别地方谋发展。”(《力报》,1940年5月21日1版)

参考旧百代档案,1932年10月,严华为百代灌录歌曲《银汉双星》(一段与王人美合唱,二段为严华独唱),唱片于1933年3月出版;同时,严华还在明月社为胜利公司灌的一组唱片里献声,譬如《民族之光》(与王人美、白虹)、《叮叮当太太》(与王人美),都是他作为歌手的早期作品。

明月社栽培了严华,还有周璇。严华晚年回忆第一次见到周璇:“那是在‘一·二八’淞沪战争后,一九三二年深秋的一个黄昏里。我吃过晚饭,正在明月歌剧社排练大厅外的天井里和音乐队员张其琴老先生闲聊,恰逢钢琴手人称胖姐姐的章锦文领着一个十三、四岁的瘦小的姑娘走进来。”(山西人民出版社,1987年8月版,291页)这也解释了周璇在《聂耳日记》中为何迟至1933年1月31日才露脸。

2

周璇在明月社当练习生,半年左右,这个组织于1933年3月解散。“几乎五分之四的社员离社他去……有条件的大多数社员脱离了明月社,加入影片公司,成为正式演员。”(《我与明月社》,236页)剩余成员另组新月歌剧社,3月18日《申报》登了新月社招考女演员的广告;4月,严华北上招募新员:“黎锦晖领导之新月歌剧社,于最近特派该社剧务主任严华来平,由前日起(三日)在东单栖凤楼五十九号,招考女社员六七名……”(《华北日报》,1933年4月6日6版)属于新月社的一页在黎锦晖的自传完全消失,也被他们的朋友、老画师丁悚写回忆录的时候无视。“黎锦晖的明月社将散伙时,严华拥有周璇们七八人,都没有较好的出路。那时西门内翁家弄有一益智社业余歌唱集团,为金宏基律师的儿子,金铭石、佩鱼弟兄俩合办的。”丁悚说自己受金佩鱼之邀,“极力推辞,不获允,乃举严华为他们导师,固两得其所,幸片言立决,严率前明月的旧人,如周璇、严斐、欧阳飞莉们七八人,作基本社员,改名‘新华社’……”(《东方日报》,1944年10月27日3版)

右起:金佩鱼、丁悚、佚名,丁夏供图

新月歌剧社存活了起码大半年,一直打着黎锦晖的旗号,1933年7月底至8月上旬还在《申报》打了十几场的公演广告。严华在自传中这样解释:“有一个在黄克体育馆做事的黄森先生,他愿意出钱来收拾破碎的‘明月’,他鼓励我们向前走。于是又组织了‘新月’……那时黎锦晖先生还是负着领导的责任,我是担任剧务部主任。‘新月’成立以后,我便把周璇拉了进来。”

明月解散之时,周璇的翅膀还没长硬,幸亏严华拉了她一把。周璇后来感恩道:“我的前途之黯淡简直是不敢想像的。幸而,后来有金佩鱼先生投资,与严华合作,办了一个新华歌舞社……就因为这一层关系,我对于严华的好感逐渐增加起来。”(《万象》,1941年第1卷第2期82页)

新华歌舞剧社的运营几乎照搬明月社,丁悚记得:“社务生利范围为:一、播音,二、公演,三,灌片,四、或代摄电影中的歌舞场面。严华个人除外,普通社员皆支月薪,将来盈余利润,则金、严平均对派。”1933年11月23日《申报》刊登了新华社在黄金大戏院的公演广告。丁悚“又代他们拉拢了几档播音节目,几次灌片生意,黄金、金城两次公演,成绩都十分优好,只有在电影方面,稍吃倒账。不过佩鱼年幼识浅,完全是一纨绔子弟……且对于稍具姿色的女社员常不怀好意地追求,严华知非久计,急流勇退”……

新华社时期广告,《申报》1934年1月1日

严华则说:“经过几次的演出,社会人士对于‘新华’渐渐地有了认识。那时又正是上海的播音事业刚在崛起的时候,我们便在公演歌舞以外,又在友联,利利,富星等电台,担任了几档歌唱节目。周璇慢慢地在电台上和我同时红起来了。”(见《九年来的回忆》)周璇的红,有一个标志是1934年5月《大晚报》发起了“三大播音歌星竞选”的活动,评选结果登在同年6月14日的报纸上,白虹、周璇、汪曼杰当选。参考旧胜利档案,7月13日,周璇、严华在胜利公司合灌了名曲《桃花江》。

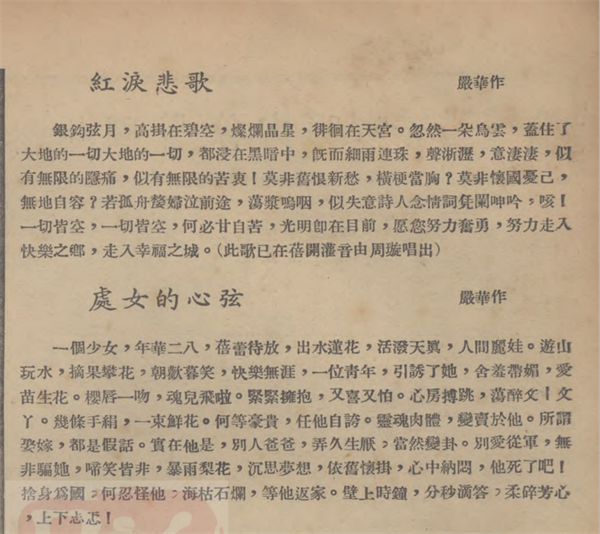

新华社时期,严华开始写歌。1934年7月17日《时事新报》有载:“在友联电台连续播唱了七个月的新华社,从今天是中止了。原因一方面是为了合同已满,一方面为了该社最近忙不过来。你看吧,二十日二十一日要在新光表演,这两天日夜在赶紧排练,并且十八日还应了蓓开唱片公司的要求,灌唱新歌……据记者所知道的,那天所灌的新歌有:《恋爱的心》,《红泪悲歌》,《隔墙花》,周璇唱……《群星乱飞》,严华唱……这些歌都是由一个姓张的制曲家的新著。”这位制曲家即张簧,严华的明月社老伙计。《水火》杂志有不同的记载:“《红泪悲歌》严华作……此歌已在蓓开灌音由周璇唱出。”(1935年第1卷第2期24页)蓓开的这批唱片由于实物上并未标注词曲作者,此事存疑。不过《歌星画报》另有一份严华创作的旁证,1935年第1期杂志登了严华作词、张簧作曲的《生之哀歌》歌谱,看歌词,并非吕骥为电影《生之哀歌》写的那首同名插曲。《生之哀歌》以及《薄命佳人》的歌词还刊印在《水火》1935年第1卷第1期杂志,署名皆为“严华作”。为此,我推断严华在1934年至少开始参与时代曲的歌词创作。

《水火》杂志认为《红泪悲歌》系严华作品

自传中,严华写道:“我和周璇,在百代,胜利,蓓开三个公司灌过很多唱片,这些都是我们两个人共同的心血。灌片的待遇是:做一个曲子,代价一百数十元。灌唱人方面,女的每张致酬二百元,男的是一百五十元,其他再抽版税百分之六。”严华一生创作近百首歌曲,小半数写给周璇,尤其是他的早期创作,首唱几乎皆为周璇。但是周璇晋升巨星主要依靠电影。退出新华社后,“周璇由丁悚和龚之方两位先生的介绍,加入了艺华影业公司,担任配角,每月的薪水是五十块钱”,严华写道,“她的第一部处女作是《花烛之夜》。”1941年,周璇为《万象》撰文《我的所以出走!》,也说“处女作是《花烛之夜》”。

她转战影坛应该发生在1935年的春夏之际,同年5月3日《时事新报》有载:“闻三大歌星之一周璇将加入某公司为正式演员,但周璇与新华社合同尚未期满,故一时或不至实现。”此后,严华跳槽刘衡之领导的上海歌剧社,6月10日《时报》登出《上海歌剧社理事会成立》的新闻,严华担任正领导,刘衡之为副手。这次合作很快夭折。同年12月7日出版的《娱乐》双周刊记载:“桃花太子严华,自加入播音界之后,以生来面孔漂亮,手段过人,故大受异性之欢迎,博得‘桃花太子’之雅号……严本为上海社之人物。在该社中颇有相当势力。然以骄益,颇招嫉视。又以脾气太过之故,与该社刘衡之卒以闹出意见。严华即愤而脱离该社。然以近日播音界不景气,各歌唱团体均纷纷紧缩……严逡巡多时,卒无可安身之处。”截至1935年,严华与周璇尚未在报刊上擦出爱火。诨号“桃花太子”的他,《电影新闻》传已与潘文霞订婚(1935年第1卷第7期),《歌星画报》说:“严华‘罗曼史’者甚多,某刊又载‘追求他的人可以坐满一桌……’”(1935年第4期)

情场得意、事业受挫的严华吃起了回头草,1936年,他投奔明月社的残部。在自传中,他写道:“我和黎锦光先生合组了大中华歌舞团,同白虹等一起上南洋表演,直至隔年的春天才回来。”明月社的老领导黎锦晖此时已被他的七弟黎锦光架空,用他的话来说:“与‘大中华歌舞团’名义上没有关系,也不负任何责任,但它终究是明月社的尾声。”不熟内情的黎锦晖强行在自传里续貂,他说大中华歌舞团的南洋巡演时间是1935年7月至1936年5月,然而1936年3月15日严斐与影星刘琼大婚,身为哥哥的严华以及黎锦光、白虹等友人皆在上海的会宾楼吃喜酒(《铁报》,1936年3月16日3版)。依据同年8月7日《申报》,大中华歌舞团的起航时间是1936年6月28日上午十时,在招商北栈搭乘法国邮船,巡演首站是安南。

严华的自传也有瑕疵,他说“隔年的春天才回来”,实则当年秋天就折返。小报状元唐大郎在1936年10月2日《世界晨报》的专栏里有记:“严华自南洋归,惧船晕,在暹罗买野山椒一瓶,野山椒小如粒米,而味则极辣,入口,舌尖为之麻木,然坐船啖此,可以解晕……”黎锦晖自传对严华早退的记载是“因意见不合在曼谷自行折回”。

严华的自传还浓缩了他与周璇的“爱情”:“回来以后,便在愚园路愚谷邨,和周璇举行订婚礼。”前面大量渲染如何提携周璇,怎么去了一趟南洋就要结婚,况且女方还留守上海。实在匪夷所思。1987年,严华接受沈畹采访,是这样解释的:出行前曾去周璇家吃饭,获赠一本日记,关照到了船上方可打开,他是看了日记才知道周璇爱他(《影人家事百态》,上海文艺出版社,1989年5月版,8-9页)。据他回忆,到上海那天正值1936年农历中秋,即9月30日。

参考旧胜利档案,1936年11月23日,周璇、严华合灌《扁舟情侣》。重温这首歌,仿佛定情之作,严华包办词曲,正式迈入唱作人之列。此前,他们还为胜利公司灌了黎锦晖写的《爱的新生》。同年11月出版的《戏剧周报》将周璇、叶英的近照登在一起,图说是:“都是桃花太子严华的爱人,但是严华却爱了周璇,并且要预备结婚了!”(第1卷第5期15页)。严华赋闲,报纸说他即将加盟天一影业。“邵醉翁现在的再度请教他,因为严华在‘桃花’方面至少还有一点观众,而且现在失业的时候,薪水自然不况小一点……”(《铁报》,1937年1月15日3版)这篇报道笔锋一转:“好像最近很有人谈起严华和周璇如何如何的,严华自己不承认,也不否认,周璇总是连连摇头,说为什么要造我的谣言呢……”《铁报》2月5日改口称严华不入天一,4月14日说:“严华虽无固定职业,现住蒲柏路大华公寓,生活仍很不错的样子。”蒲柏路即太仓路,旧租界的好地段。

《戏剧周报》揭露周璇与严华定情

同期,在唐大郎的专栏有载:“饭于慕老府上,严华于酒后,兴致大好,与玲仙唱《桃花江》,周璇女士,至今已为银幕明星,似敝屣当年之歌曲矣。顾以为众所嬲,则亦来了一段,声细,乃不知其所歌是什么也。”(《铁报》,1937年4月12日)慕老即丁悚(字慕琴),严华酒后与薛玲仙合唱明月社老歌《桃花江》,周璇似乎有影星包袱,但架不住大家纠缠,也唱了起来。

参考旧百代档案,1937年4月26日,周璇在百代小红楼灌录名曲《何日君再来》,里面那句“来来来,喝完了这杯再说吧”,传说是严华献声。

严华还和戏剧家陈大悲合作,1937年3月8日《申报》有话剧《爱国商人》的演出简讯:“由新华乐剧社陈大悲严华二位先生演出。”4月30日《东南日报》登载:“新华乐剧社,应浙江省广播电台邀请,定今日下午六时至七时播奏各种音乐著名歌曲。”5月12日《铁报》说:“陈大悲为一戏剧家……最近,忽与‘桃花太子’严华携手,合组新华乐剧社,前周一度赴杭……影星周璇与严斐,胥参加演出。”这次合作早夭,6月11日出版的《星华》杂志革新第4号写道:“新华乐剧社的计划是打算往南洋跑的,忽而又主张先在杭州南京等地公演一下子,捞些钱作旅费也未始不可。因此新华乐剧社便在杭州公演,营业大败;继而在南京公演,又是大败,弄得周璇严华不告而别,陈大悲临时举债而返……”此时严周二人已订婚,喜讯见1937年第7期《时代电影》杂志:“严华与周璇已于五月廿九日订婚。”

侵略者的战火又来搅局。八一三事变后,“电影业几乎陷于停顿状态,严华计议向外发展”。这对伉俪开始长征,“在香港、菲律宾等地巡回献演”。近一年的漂泊生涯,周璇自称从中收获甜蜜,回到上海,“随着严华北上,在北平结了婚……”(《万象》,1941年第1卷第2期82页)严华则说:“(民国)二十七年的七月十日,我和周璇在北平西长安街春园饭店举行婚礼,正式结为夫妇。”(同上,90页)

严华周璇留影,原载1939年《青青电影》杂志

3

与周璇成婚激活了严华的事业,他沾光不少配乐、写歌的工作。“重来上海,”他写道,“周璇加入了国华影业公司,起先订立的合同,连我的作曲在内,每月的薪金是四百五十元,第一部主演的片子,是《孟姜女》。”(同上,90-91页)

丁悚为这对明星夫妻另介绍了爵士社的播音工作,他在回忆录里谈了这份高额合同与《孟姜女》为何冲突,严华与周璇由此争吵,“结果,竟将她已怀有四个月的身孕吵落了。”(《四十年艺坛回忆录:1902-1945》,上海书店出版社,2022年1月版,43页)

1938年11月6日《申报》旁证:“周璇严华伉俪,月前同由北方南来……那位怀孕数月的孟姜女——周璇,前天忽为偶一失慎,腹部受震,而猝然流产致病了。”

婚后,周璇“以为前途有的只是光明,美好的生活”,结果不如“预测的美好,渐渐地,猜疑,侮蔑,难堪……”(《万象》,1941年第1卷第2期83页)这次小产留下的阴影,严华似乎缺乏体察。他迅速进入时代曲幕后英雄的角色,1939至1941这三年,他的词曲产量、质量在歌坛属于第一梯队,超越尚未发力的陈歌辛、姚敏,比肩黎锦光、严折西这样的大家。因为酷爱京剧,严华做的时代曲明显沾染戏曲味道,远观洋气、爵士这些词汇,不亵玩。承接严工上,他归属时代曲的国风派,早期作品喜欢与周璇合唱,富于民间山歌的情爱色彩。他笔下的最佳作品莫过于《月圆花好》,搭配范烟桥的鸳鸯蝴蝶派歌词,堪称时代曲之传世杰作,周璇原唱虽用国语,姑苏风韵媲美评弹。

1940年冬,周璇与黎锦光(右1)灌录《月圆花好》时留影

严华常去百代公司灌音,对留声机的唱针起了兴趣。1940年4月17日《申报》透露:“严华现在正和几个朋友合办一个唱片的钢针公司,已经开始营业,订货也有不少。他俩本来住在极司菲尔路,但为了工作的便利起见,昨天已乔迁到姚主教路居住了。”周璇搬家,依据1941年第1期的《影星专集》杂志,“迁居姚主教路茂龄新邨,再后,又因为受不了二房东严厉的约束,于是,再度乔迁,就在茂龄新邨的对面,新建造起来的国泰新邨里,租下十二号的楼下。”黎锦光与白虹也住在国泰新邨,后来严华、周璇闹离婚,他们还去劝过。严华创业,部分原因在于唱针“一向是被舶来品占据了市场,到现在为止,我们中国还没有一枚自造的国产唱针出现过……”(《力报》,1940年5月21日1版)与其说记者是重视严华,毋宁说是关心周璇,从这年的春天起就不断传出她婚变的消息。

周璇始终隐忍,直到1941年6月。依据《严华周璇婚变特刊》第一号头版文章,“在本月十四日(事情发生之前二天)”,这对怨偶,“曾经到霞飞路上的DD咖啡馆去喝过茶,那时候他们还是很快活的好夫妻。”然而到了16日,“下午两点钟的时候,周璇穿好了衣服走出大门,(严华在厂里办公……)她的母亲问她:‘到哪里去?’她说:‘到过房爷那里去!’”过房爷即干爹柳中浩。周璇自此失踪。隔天凌晨一点半,严华打电话给柳中浩,对方说周璇没来过。严华急了,“将首饰箱翻上一翻,结果发现所有的首饰和银行存折,图章等全部不翼而飞。”18日,《新闻报》登出“陈承荫律师代表严华警告周璇启事”。19日,记者守在柳中浩家里,十一时,周璇出现,随后严华也来了,夫妻对峙:“严华:‘为什么你要同我离婚?’周璇:‘你打我骂我,你知道我痛苦吗?与其这样,还不是离婚的好。’严华:‘我又不是天天打你骂你。’周璇:‘你打起来,凳子乱掷,简直要我死,我实在受够了,你登报说我卷逃,我又没有逃,银行里的存折,我拿了又没有去领,何况这些折子,都要我用血汗赚来的,还是我的东西。’”(《东方日报》,1941年6月20日4版)

《严华周璇婚变特刊》第一号头版,局部

唐大郎隔天写专栏吐槽:“严周自事件发生后,有人劝严华曰:‘汝为一有志青年,应珍惜自己前途,勿为一个老婆而毁了自己,’严韪其言,然其望周璇归来之心,依然甚切,此真天地间无可奈何事也。”(《东方日报》,1941年6月21日)仿佛连台大戏,而且闹足一个多月,7月30日《严华周璇婚变特刊》甚至发行到第七号,而正式的离婚协议书是在7月23日下午签的。

严华的形象为此重伤,多年后还能在外地报纸读到这种短文:“十六夜于天蟾观童芷苓之《新纺棉花》,近十时隔座空位上,来一西装客,大方而有气概,兰言兄起而招呼,旋告余此即严华也。斯人与周璇分离迄已五年,婚变起因,周谓严太虐待,不堪偕老,今见渠文质彬彬,迄剧终未发一言,当初片面之词,固未可听也。”(无锡《导报》,1947年5月22日)

离异后的严华以厂为家。“现任中国唱针厂协理,兼营业主任,及厂长;一人兼任三职,其忙碌可知。每日起身甚早,锻炼身体后,即自总厂出发先后至第一第二分厂视事,料理一切厂务……”(《社会日报》,1942年7月17日1版)依据旧百代档案,婚变后的严华几乎退圈,偶然为女歌手抬个轿子,合唱或者制曲,譬如《并肩前进》(姚莉)、《百鸟朝凰》(李丽华)、《夜半三更》(白虹)以及《大地之歌》(梁萍),数量还不及报刊为他编造的女朋友多。社会上的交际花也欢喜与严华传绯闻,照今天的讲法,他是有流量的人。1946年,桃色女主角演得最传神的当属董佩佩,这位交际花“对人说严华为了她像周璇,对她一见钟情;这也是她的‘牛皮’,据严华说,他只见过董佩佩一面,根本脑子里就没有她这个人的印象”……(《一周间》,1946年第6期3页)严华的再婚对象是富家女。“经友人介绍,与申新纺织厂厂长之女公子潘凤娟相识,两人竟一见钟情,定昨日下午六时,在康乐酒家订婚,闻周璇在港知此消息,已驰电致贺。”(《力报》,1948年5月17日1版)在报纸上,严华无论怎么言行,都踩在周璇的身影里。同年10月23日,“在红棉酒家结婚,新娘小小的个子,和周璇的外形差不多。是日到场的贺客,有丁悚夫妇,黎锦光白虹夫妇,以及严折西、姚敏等。严华的妹妹严斐,这天做了女招待。”(《铁报》,1948年10月24日4版)

时代曲最后的七年黄金岁月,严华基本缺席,提前感受到了红牌离场的落寞与心酸。这种滋味,时代曲的从业者都要品尝的。转型之后的严华,面对焕然一新的中国,俨然是一位振兴民族的大企业家,唱针国产化的故事要从他讲起。他选择留守,随后是复杂的公私合营,兜兜转转,他和黎锦光在上世纪五十年代后期重逢于衡山路811号,在唱片厂又成了同事。

2021年11月,我在百代小红楼旧址背后的公园里听唱片厂的老员工朱忠良先生讲了一些严华逸事。特殊时期,严华吃的苦头要比其他时代曲元老要少,他分配在四楼的车间装配小零件,黎锦光负责厕所以及浴室的保洁工作。这两位元老定期在华亭路严华家里办文艺沙龙,不过那是“改开”以后的事情了,朱忠良有幸参与。

严华的晚年生活在新加坡的几张报纸上也留下了颤颤巍巍的痕迹。“快要80岁的老人,现在与老伴住在上海华亭小商品市场附近的一排三层楼老屋的一层楼上。两年前,在美国的李丽华到过上海,拜访了严华这个堂叔,严的儿子,在‘小眯’的安排下,也到美国发展去了。”(《新明日报》,1987年8月6日13版)老歌迷王振春于1987年拜访了严华,“九个月前,他发生了一次小中风,现在还要靠拐杖走路……”王振春离开时,“严华特地交给我三首他最近写的新歌,这三首歌的歌名是‘你到哪里去了’、‘你的眼睛告诉我’以及‘天上和地下’,我随口哼哼旋律,发现还有当年的韵味。他说:‘把这些歌带到新加坡,看看有没有歌星要唱?我年纪大了,只能写出从前那样的东西。’”那一年,恰好也是周璇去世三十周年。王振春在文章中感叹:“周璇能够成为‘金嗓子’,严华的功劳很大。严、周当年如果不分手,周璇的悲惨命运大概不会发生。”

婚变之初,《万象》杂志邀请严周双方写文章自辩,严华的枪手笔名路德曼。1946年,路德曼分别看望了两位当事者。先去周璇家里,“雨夜,在林森路一八二〇号三楼,看到了周璇,她面色很不好,据说前星期日深夜返家黑漆漆的一团,让她的二足失去了知觉,她直从楼梯上跌下来……”(《万花筒》,1946年创刊号11页)勉强谈及前夫,周璇只说:“我现在没有恨他的成份。”次日,路德曼在一个很巧的场合偶遇严华,“还是老样子,左手戴一个金戒指……对于艺人生活,他已觉得厌而淡了,但他还口口声声的喊着‘小璇子’的名字。”严华问路德曼:“小璇子很好吗?”路德曼说:“很好。”严华笑笑,不响。路德曼想起这对夫妻当年闹婚变的场景,百感交集。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司