- 3

- +179

诚实比“正确”难

纽约大都会艺术博物馆时装学院(Costume Institute of MET)不可辩驳地是女性化的,以至于因为她的年度展览,紫禁城般的大都会总会区域性地荡漾起荷尔蒙的气息——就像任何庄严场合里一旦有了女性一样。今年本该更无以复加。从去年底到这个三月,从时装设计师到时装本身再到着装者,《女性装扮女性》(Women Dressing Women)。

但是,意外的,沉闷,而且凌乱。

担心误判,去看了三次时装学院的这个秋季展,最后确认它与我职业生涯大部分时间里不得不读的某些学术论文有些神似——既要(学术史)又要(主旋律)还要(自我傲娇)。能做成这样也相当不易,自然要是科班出身,但遭遇不测的读者多半会尴尬住——说好不是,说不好也不是。

《女性装扮女性》声称要通过展示时装学院所藏的1910年代至今大约七十名女装设计师的作品,通过“突出著名设计师、新的声音与被遗忘的历史”来追索“制作者的血统”(lineage of makers),此处当然是想说“女性血统”。在当代美国“身份政治”的大潮中,做这样与性别直接相关的选题固然时髦到飞起,但也可能自露马脚。直言“女性”就是指“生理女性”绝非大都会时装学院所愿,但实际上这就是这次展品选择的唯一依据;而依照这一标准,能展示出不一样的时装史吗?一件女装仅仅因为设计师是女性,就有全足的资格进入艺术史吗?这种以“女性为纲”来重写时装史的野心,需要师出有名。但这个展,有关“女性”这个关键词,想说的话太多,又没有想清楚,所以中气不足。

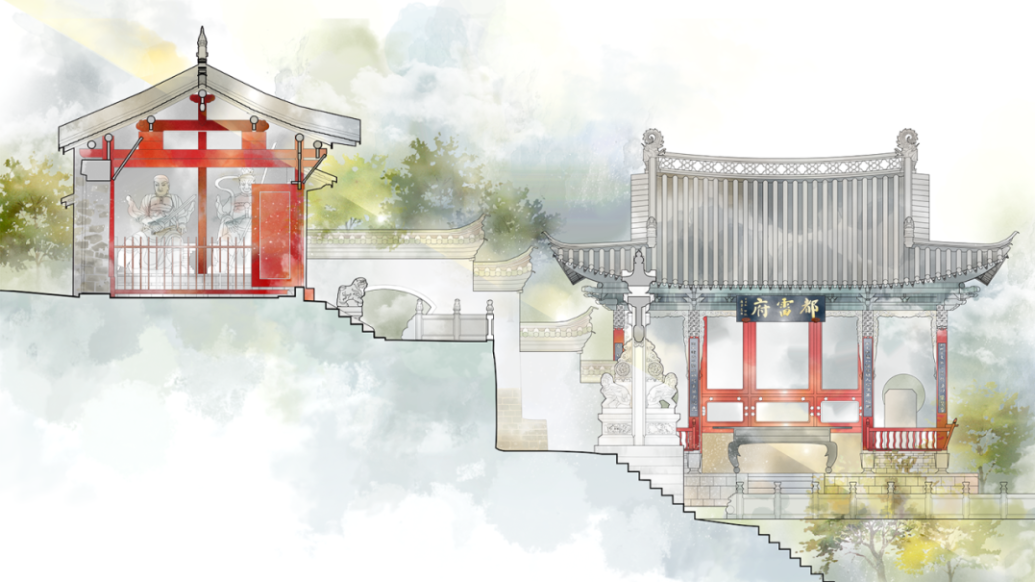

展览位于服装学院的常设展厅安娜·温图尔服装中心,这是一个以《时尚》杂志全球编辑总监温图尔女爵士的名字(Anna Wintour)命名的地下一层空间。耸立在《女性装扮女性》展览标题前面的是被称作“垂褶女王”的格里斯夫人在1960年代设计的白色晚礼服;旁边是1980年代川久保玲设计的黑色秋冬套装。(本文图片悉由作者拍摄。)

原计划2020年开幕的特展,是为了纪念妇女在美国获得选举权一百周年,但因为疫情,延迟了三年,最后做出来的展览也只能算作基础款,可见写这篇作文是自讨苦吃。策展人有学院派背景,所以,展览一上来习惯性地就讲学术史,而学术史是要有为之服务的,不可游移的中心论点的。《女性装扮女性》似乎想讲时装史,但又舍不得社会史。展览的四个单元,不论是讲述早期“匿名”(Anonymity)的裁缝,还是展示高“可见性”(Visibility)的巴黎高级定制,抑或回顾作为时装文化“代理”(Agency)者的精品店,包括补充“缺席/遗漏”(Absence/omission)于时装史的重要女设计师,四个章节各自为政,之间的逻辑联系除了设计师中有女性之外并无其他要素。“可见性”之外的三章,例举都很有限,一个地下室几十个人体模特,时间线潦草快进的感觉很是明显。

一篇论述乏力的论文,若是有几个坚挺的例子也还是能救救场的。然而,展览里被《纽约时报》、《时尚》(Vogue)和《卫报》等报刊高赞的几件作品,却似乎经不起推敲。

我当然激赏埃斯特·玛纳斯(Ester Manas)为各种身材设计礼服的主张,但要认可她的褶皱、廊形在任何身材上的变形皆美则是另外一回事。凯瑟琳·哈姆内特(Katharine Hamnett)在大红体恤衫上印黑色标语“活过1985年”(Stay Alive in 85),就站在了展厅里显眼的位置。且不说“以一种尺码适合所有身材”,是新锐的设计理念还是强词夺理的偷懒还尚需研讨,单说把玛纳斯生理男性的丈夫德勒皮埃尔(Delepierre)从品牌合作者中隐去,真的妥当吗?“口号衫”这种品类并非哈姆内特首创,它的发明者其实是一名男性政客,而且“口号衫”可以是女装但绝不可冠之以女装。策展人在展览词中一再强调“设计本质上通常是一项集体劳动”,那么硬要用“女性装扮女性”为题,难免有自相矛盾、削足适履之嫌,是对时装的劳动密集性以及社会贡献的简单化。悦纳自己的身体从而走向审美多元,倡导裁军和禁止核武,这些自带光芒的理想,在某些女性参与的作品中彰显出来,但它们的动人,一定是因为带有超越性别的在社会生活中意义广泛的人性。衣服是穿在身上的政治,这个比喻的说法,意喻着装是精神的外化;但穿衣服只是为了讲政治,一定不是一个美好的年代;而把只讲政治的概念时装推崇为时尚,则是一种危险的倾向。

将安·洛维(Ann Cole Lowe)放在展览的“遗漏”章节,有什么道理吗?1953年《纽约时报》对前美国第一夫人杰奎琳·肯尼迪的婚纱做了详细报道,而这席婚纱的设计者正是洛维。事实上,在1960年代被誉为“美国设计师的教务长”的洛维对客户极为挑剔,偏好权贵,她的客户名单上只有洛克菲勒、罗斯福和杜邦家族之类。1961年洛维获得全美年度女装设计师奖。很多意义上,她都是籍籍“有”名的。历史一真实,觉悟就发笑。把洛维拿出来做时装史中的“缺席”个案,并企图用她来阐释所谓“在种族、阶级和性别的交叉点上的系统性压迫形式”这种美国主流媒体的套话,洛维若泉下有知会作何评论?公共领域中,历史叙事的任意性以及其中可能的故意,是不是一种危险呢?

从左到右的设计师分别为:埃斯特·玛纳斯、凯瑟琳·哈姆内特和安·洛维。

《女性装扮女性》显示出专业水准的,只有第二章“可见性”。它以城市巴黎为背景,讲述高级定制行业为女性提供的社交、财务和创作自主权,中心明确,示例典型。联合策展人梅丽莎·胡贝尔(Mellissa Huber)把两次世界大战之间的女装专门独立出来,陈列在U型的大隔间里。这是她的专业领域,炫技的兴奋感呼之欲出。在战争的缝隙间的1920至1930年代,许多女性取代了男性的工作岗位,这是巴黎历史上女性创意总监多于男性的唯一时段,为什么之前很多做销售、模型和助理的女性在这一时期快速进入了时尚界?女性设计师们是如何在合作者、竞争者的身份间微妙切换的?太多可以争辩和展开的话题,然而十分明确的是,这间屋子里充满着非常女性化的人生故事,充满着对女性身体最直白的赞美——许多设计都直接受到女性内衣的启发,腰线下沉,裙摆升高,广泛使用的丝质面料勾勒出女性的自然曲线,紧身胸衣、衬垫、竹架等任何扭曲束缚女性身体的手段都被断然拒绝——女性天然的身体发肤在设计中被欣赏、被膜拜、被突显、被高扬——女性装扮女性,在小小的隔间里被有效地放大,肉眼可见。透过活动着的观众的头顶,安娜·德·庞博(Ana de Pombo)、格里斯夫人(Madame Grès)、珍妮·朗万(Jeanne Lanvin)和马赛尔·查普萨尔(Marcelle Chapsal)设计的礼物并肩而立,设计者对女性特征的接纳,坦率、真诚,其中的自洽与轻松溢于言表,“当女人微笑时,她的裙子也必须跟着微笑”(维奥内)。观众也许记不住设计者的名字,但这种女神之美,过目难忘。这个展厅成就了一座时装意义上的女性万神殿。

“可见性”单元的展厅,陈列着两次世界大战期间巴黎生产的礼服长裙,模特的头冠隐喻着这是一座“女性的万神殿”。

摆脱所谓“政治正确”的束缚绝对是一种自我解放,哪怕只是一瞬间,这一章节胡贝尔就讲得兴致盎然。但她似乎还是害怕没有站稳“政治立场”,她在图录的序言中,申明整个展览是“强调经常被忽视的处于时尚产业核心的女性劳动”,同时说明为特展征集的“新藏品”“可以在最具包容性的女性框架下容纳非二元性别和变性人的身体”。她用玛纳斯这类的设计为后者举证有些牵强,而前一句话更是与展品直接相悖——楼梯入口处,迎接观众的是格里斯夫人和川久保玲的作品,大都会曾于1994年和2017年分别举办过这两位卓越设计师的个展。展厅一进门,三位大师望之俨然:“斜纹剪裁女王”玛德琳·维奥内(Madeleine Vionnet)、以非传统与艺术主题设计而闻名的艾尔莎·夏帕瑞丽(Elsa Schiaparelli)和重新定义了女装风格的加布里埃尔·香奈儿(Gabrielle Chanel)。伟大的头脑雌雄同体,这些时尚先锋的智慧早已超越了性别。很多时刻,过于强调性别,实际上是不敬的,因为这无异于默认并重申了对特定性别的刻板印象。

前辈作家茹志鹃曾经非常敏感地指出:“分寸感,是文学艺术的生命线。真切之处,十分触心,夸大的地方,哪怕只夸大了半分,便觉可笑。甚至百分之九十九点九是真实的,夸大了零点一,那也就会露出宣传品的本相,便可令人投以不信任票”。相对文学而言,服装设计与策展是更为社会化的艺术形式,如果失之毫厘,被投以不信任票的几率会大得多。宣传品与艺术品的真伪之间,从来都不是以道里计的。

展厅入口处陈列着三位影响深远的时尚设计师的作品,左为1924至1925年间维奥内设计的晚礼服,中为1937年夏帕瑞丽设计的晚宴套装,右为香奈儿1938至1939年间设计的晚礼服。

“知道真实情况却扯一些滴水不漏的谎话,同时持两种相互抵消的观点。忘掉一切必须忘掉的东西而又在需要的时候想起它来,然后又马上忘掉。”纽约近七八年来诸多的文化活动,往往很不幸地会让人联想起乔治·奥威尔所说的“双重思想”(Doublethink)。这种滋生于极权社会的思维病毒,开始游荡在原本多元民主的社会中。本世纪美国最显著的变化,恐怕就是言论自由的空间日渐逼仄,人们潜意识地自我规训;而知识分子的软弱和自以为是的孤傲,使其成为最易被心智操纵的群体,他们要么沉默,要么自觉“双重思想”。为所谓的“政治正确”而“正确”,是一种智力缺陷和精神疲软,也不排除个别利益集团试图掩盖的更凶险的道德恶意。

“社会性别”是本世纪以来美国身份政治中首当其冲的议题设置,以藤校知识精英为主体为非异性恋群体争取平权的运动剑走偏锋,逐渐走向其初衷的反面,异性恋者在美国主流媒体上沦为道德评价中的落伍者,似乎必须为异性恋倾向感到抱歉或者胆怯才合理。在这场新型的“性别暴力”中,没有人侥幸过关,也没有人是无辜的。然而,从语义上讲,“女性”是不能脱离“男性”这个词而独立存在的;在大自然中,异性恋也是繁衍常态中的一种;对被造物者而言,性别原本是一种天命。当下美国,是一个涌动着诸多不满、被内部撕裂困扰的社会,极左派企图利用身份政治重建秩序,目前看来陈义过高,适得其反,已然造成了更大的恐慌。底层民众中出现抵制情绪,在立法者提倡变性意识形态、推动所谓“性别确认护理”的蓝州,一场反抗政府政策以维护家长权利的运动正在全美蔓延。鼓吹性别斗争和所谓“性别自决”,比倡导性别合作和性别认同看上去要更革命;以超越性别的眼光来追求真理,甚至以超越性别的眼光去直面性别本身,却需要极大的智慧和勇气。

对《女性装扮女性》提出这样的批评也许是严苛的,但服饰具有一切物质文化难以匹敌的群体煽动性,时尚作为历史催化剂的功效也需要格外小心对待;而大都会服装学院毕竟是世界上杰出的时装博物馆,它是有能力有胆识以三层楼面的《中国:镜花水月》和两个场馆的《天体:时尚与天主教的想象》这样宏伟的气魄,在强烈的叙事中挥洒最具冒险的艺术探索,展现时装超越地域、超越古今、超越意识形态的壮观的美丽的。

愿所有的人,都不必为自己的性别而不安,从而更为自如地追求智力上的自由。愿社会回归常识,从对自己的性别诚实开始。

尽管在政治上身的时代,诚实比“正确”难。

2024年3月8日于大都会博物馆沃森图书馆

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司