- +1

洗冤录|乾隆朝一起械斗顶凶案

苏轼有云:“读书万卷不读律,致君尧舜知无术。”澎湃新闻·私家历史特别推出“洗冤录”系列,藉由历朝历代的真实案件,窥古代社会之一隅。

现代的“顶包”现象,清朝时通称为“顶凶”,即同案或案外之人,出于贪利之目的,甘愿代人受刑甚至赴死。其最早出现在乾隆时期的福建漳州、泉州地区,自此顶凶案件逐渐增多。由于顶凶的发生致使案件的正凶逍遥法外,逃避法律的制裁,因此,这一现象是清代基层社会治理的痼疾,始终无法得到有效禁革。

清代乾隆朝福建省台湾道曾发生过一起族人纠众持械斗殴的恶性事件,案件凶手利用金钱令同案犯顶认正凶。本案初审知县唐时勋为了规避案件审理责任,避重就轻,故意忽略案件中存在的顶凶等恶性情节,听从幕友教唆,将案件擅自更改为寻常斗殴。但复审本案的台湾镇总兵奎林与按察使万钟杰,通过重新审查案件当事人的口供内容,反复核对印证案件事实情节的差异,才让实情大白于天下。

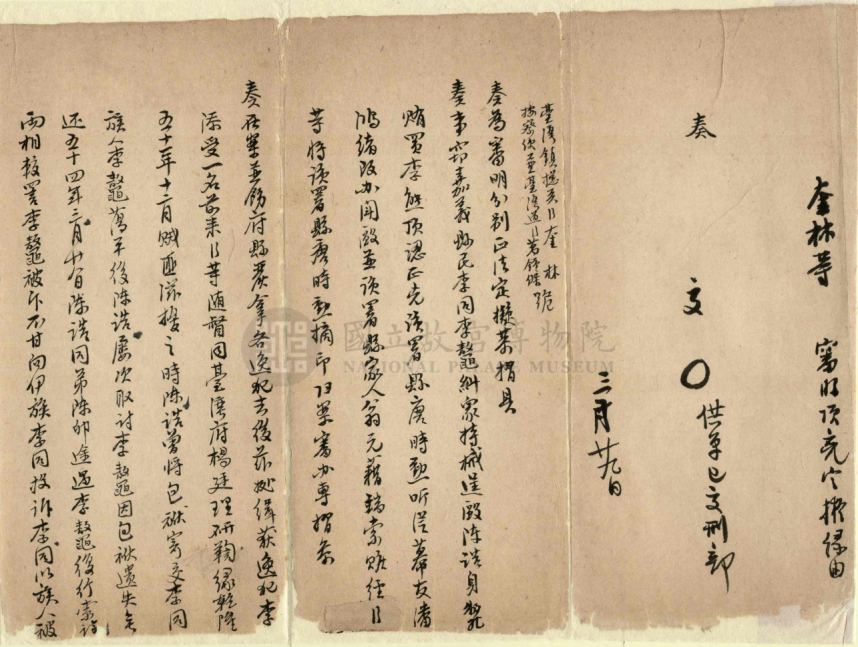

台北故宫博物院藏军机处档案:李同纠众械斗顶凶案

乾隆五十一年十二月,陈诰将包袱寄交李鳌代为保管,后屡次要求归还,李鳌却以包袱丢失为由,不肯交出。乾隆五十四年三月二十八日,陈诰随同其弟陈卯路遇李鳌,再行索讨,三人商讨未果,便相互骂詈。因被陈家兄弟路途斥骂,心有不甘,李鳌便向族人李同说明此事,希图族人帮助。其后,李同以族人被欺为由,随同李鳌起意纠众持械前往寻殴泄忿。此行前往械斗寻殴的团伙成员包括族人李腾、李鹏、李添受、李兴、李泉、李熊等六人,前往陈诰家中闹事。

陈家兄弟被李同、李鳌、李熊、李鹏以镶铁尖挑戳伤殴打,陈诰因伤毙命。陈氏族人将尸体抬往知县衙署验尸时,由于知县唐时勋在外未归,便移交县丞陆昌曾代为验明,再行移交知县审理。验伤结束后,李同担心持械寻殴案情败露,为推卸罪责,便想到共同参与斗殴的族人李熊家中贫困,通过金钱也许能替他受过,便以番银五十圆并答应照顾其家中母亲为交换条件,指使李熊到案顶认正凶。李熊因贪图小利而爽快答应,自行供认到案,以为案件就此结束。

但令人意外的是,陈氏族人陈连坚指认,陈诰并不是到官自首的李熊所杀,他亲眼看到其被李同戳伤身死。清代人命案的审理尤其注重当事人的口供信息,尸亲的指认自然成为最重要也是最有力的定案依据。李同于是被抓捕归案,讯问过程中,他承认了邀约族人李熊帮助寻殴并戳伤陈诰身死,后为免除牢狱之灾,贿嘱李熊顶认凶手的事实。至此,本案知县官员认为,案件事实清楚,法律程序正当,可以将案件初审意见提交上级机关审转。

清朝针对地方发生的人命重情案件,依据逐级审转复核制度的要求,应当层层审转,审判意见呈报刑部,并由皇帝批准后方可完成案件最终裁判。《大清律例》“盗贼捕限”条明确规定:“直隶各省审理案件,寻常命案限六个月,盗劫及情重命案,钦部事件,并抢夺发掘坟墓,一切杂案,倶定限四个月。其限六个月者,州县三个月解府州,府州一个月解司,司一个月解督抚,督抚一个月咨题。限四个月者,州县两个月解府州,府州二十日解司,司二十日解督抚,督抚二十日咨题。如案内正犯及要证未获,情事未得确实者,题明展限。按察司自理事件,限一个月完结。府州县自理事件,倶限二十日审结。上司批审事件,限一个月审报。若隔属提人及行查者,以人、文到日起限,如有迟延情弊,该督抚察参。若该督抚将迟延各官徇情,不行题参,察出一并交部议处。”此条以法律规范的方式明确规定了不同类型案件、不同审级案件司法审限的具体时间及制度安排。

正当案件准备如实向上级机关呈报时,县衙幕友潘鸿绪却认为,根据制度规定,纠众械斗寻殴审限将至,除到案人犯李同外,其他罪犯至今仍未抓获,若案件审理时间拖延过久,势必影响地方官的政绩考核,便提出将性质恶劣的械斗寻殴改为寻常斗殴,企图从轻结案,并有意忽略案情中的顶凶情节,避免节外生枝。对此,知县为了实现个人政绩的考核要求,随即允从。

由于案件拖延审理,且知县官员与幕友为了政绩考核心存“修改案情性质”的想法被案犯李同知晓,为其加以利用提供了“绝佳的机会”。李同委托平日素有交好的嘉义县县民吕杰向衙署内部人士翁元说合,希望能够尽快坐实李熊顶凶的案情认定,帮其脱罪。作为酬谢,李同愿给翁元番银五百圆、说合人吕杰番银二十圆,先送十圆,其余费用待定案后付清。身为衙门内部人员,翁元早已了解本案知县与幕友的“私心”。深知衙门案件运作流程的翁元利用衙署人员对案件内部信息获取之优势,从中获利。其中番银五百圆的贿赂,便是为了案件的顶凶事实尽快“人为”落实而提供的运作资本。

省级官员奎林与按察使万钟杰在复审聚众持械斗殴顶凶案件时,通过比对当事人口供对案件事实情节的描述,认为本案存在以下四点疑问:

首先,李同、李鳌邀同前往械斗之人是否存在包庇的情形?参与聚众斗殴的当事人是否只有李熊、李腾等人?其次,传统中国人命至重,杀人偿命,以命抵命的朴素正义观时人皆有所知,是什么原因促使李熊选择“以命换利”,宁可舍弃生命,甘心顶认正凶,甚至主动赴死?再次,本案参与说合的县民吕杰,通过沟通衙门内部人员,内外勾结打通案件运作,并借此得财,令人怀疑其存在与衙门人员互通有无的沟通渠道?吕杰是否犯有因沟通内外衙门人员而产生的其他案件?此外,衙署内部人员翁元通过官民之间对案件信息获取差异的诈赃所得是否仅为番银五百圆?是否存在个人藏匿违法所得的情形?最后,初审知县与幕友之间是否存在通同染指,人为篡改案件事实,从而使得案件从轻处理的情节?这些尚未有效解决的问题皆需通过进一步的复审讯问以查明真相。

针对省级官员复审过程中产生的疑问,复审官员利用反复讯问案犯与案件参与人产生的口供,相互比对,基于众证一致的原则,使得疑问得到合理解释:第一,本案聚众械斗参与人数的问题。通过讯问案件相关人员,省级复审官员确认参与械斗寻殴的人员除明确参与的六人外,并无他人。第二,本案衙署内部人员翁元诈赃数额的问题。翁元除已供出诈赃番银五百圆外,并没有其他费用,且诈赃费用仅用于翁元个人使用,知县与幕友并不知晓诈赃实情,也不存在分肥贪赃之事。第三,本案代人受刑之李熊,明知以命换利,却自甘舍命,自认顶凶。顶凶发生的家庭状况多为家中贫困,唯以一人之命换全家生活周全,李熊甘愿顶凶的真实原因亦是家中穷苦,难以度日,顶凶报酬——番银五十圆及赡养其母,唯有以命换利,方能求得家人生存。第四,本案说合人吕杰沟通衙门内外的事实,是否存在长期运作且获利的情况。嘉义县县民吕杰帮助本案案犯李同逃脱罪刑,方才寻找翁元。其疏通衙门内外关系的行为动因,仅因二人向来交好,善意帮忙而已,并不存在包揽案件司法运作的恶意情况。第五,本案幕友与知县是否存在通同合谋,染指案件初审结果的问题。本案幕友建议知县初审意见重点修改影响案情性质的事实,出于审限将至的程序性压力,并无其他因素影响。知县唐时勋也是为了规避处罚,二人之间并不存在私下勾结,篡改案情事实,对衙门内部人员诈赃的情节并不知情。在幕友潘鸿绪的供述中,可知其立意修改案情因担心知县受到处分,是个人的糊涂之举,并非恶意为之。

复审官员通过比对当事人供述,确保案件事实认定清楚,接着便是本案审判意见中法律适用的问题。根据《大清律例》的规定,械斗杀人行为的法律处罚,对起意聚众之主犯,照光棍例斩立决;对从犯实施的伤人行为,则发遣黑龙江给披甲人为奴。

针对本案械斗寻殴后为逃脱罪责出现的贿买顶凶行为,由于严重干扰到案件事实的认定,因此,不论顶凶之人得赃多寡,一律按照代人受刑的原罪名处以刑罚。乾隆二十七年福建按察使曹绳柱上奏时就曾对此立法原意有过明确意见,“奸徒得受正凶贿赂,挺身到官顶认,致脱本犯罪名者,不计赃数多寡,俱照本犯徒、流、斩、绞之罪,一例全科”。同时,乾隆五十三年亦有专文规制台湾频发的械斗行为,以法律规范的方式治理台湾宗族械斗问题,即“嗣后如有械斗杀人及首先起意纠约鸣锣聚众者,即为罪魁恶首,均照光棍例拟斩立决,其为从伤人之犯亦从重发黑龙江给予披甲人为奴,余俱照械斗本例办理”。

结合本案案情,省级官员复审案件提交刑部审核的意见主要包括:第一,案犯李同邀同他人持械寻殴,戳伤陈诰左肋毙命,其后贿嘱李熊顶认罪行,在尸亲口供指认其实施犯罪伤人的情形下托人顶凶,已是不法至极,应照械斗杀人照光棍斩决例,拟斩立决。第二,顶凶人犯李熊先听从他人教唆,纠众持械,戳伤陈尽右臂,后因贪利图财,贿嘱顶凶,实属目无法纪,依据奸徒得受正身贿赂顶认照本犯罪全科之例,拟斩立决。第三,本案沟通衙门之说合人翁元充当长随,竟敢乘机吓索,借此诈得凶犯番银五百圆,实属愍不畏死,依轻罪处理已不足惩戒,应从重处罚,拟斩立决。

至此,李同、李熊、翁元三人因目无法纪、利用金钱运作司法,皆以斩立决的极刑结束了生命。复审案件的奎林与万钟杰恭请王命,将以上三犯绑赴市曹即行斩决,以儆效尤。仅听从参与纠众斗殴,尚未伤人的李添受,实属凶狠,亦应依照为从伤人发遣为奴例,发遣黑龙江给披甲人为奴;说合勾通内外衙门的县民吕杰,为帮助平素交好的李同洗脱罪行,以金钱运作的手段,借此得受番银十圆,自应依照说事过钱与受财人同科例,无禄人减一等,处以杖一百、流三千里,从重发往新疆,给种地兵丁为奴的重惩;本案嘉义县知县唐时勋在审理械斗杀人顶凶重案时,规避处分,擅自听从幕友安排,任意出入人罪,应请发往新疆,充当苦差,仍在台湾枷号一年,满日再行发遣,以示惩戒。

其中,本案针对幕友潘鸿绪的司法裁判尤为值得注意。复审官员认为,幕友明知案件实情,存在顶凶情节,颠倒事实,擅自修改轻办,任意修改案件事实,任意加减罪行轻重,台湾地区劣幕恶习自应严加惩办。因此,潘鸿绪拟处在台湾枷示一年,满日解回原籍,严家管束,不许再行承担幕友之责。在逃之李鳌、李鹏、李腾、李泉,饬令严缉另行处理。这些案件定罪量刑的基本依据及其专文规范也为道光时期饬谕六省督抚酌议械斗章程提供了参照。

本案知县与幕友将械斗寻殴顶凶的事实篡改为寻常斗殴情节的做法,这在清代中后期并不少见。曾有人对此现状予以回应,“械斗顶凶纠杀多命,最为风俗人心之害,而地方官规避处分,往往分作寻常命案办理,不究首祸之犯,致凶徒无所儆畏”。清代顶凶案件的频繁发生与司法领域运作实态、吏治方面的沉疴积弊关联甚大。乾隆皇帝对此早已切中肯綮,其言“械斗之风,虽由闽省民情剽悍,但究系地方官办理不善所致。若果地方官听讼公明,遇有鼠牙细故,即立予剖断,何致小民逞忿私相争斗”。

不仅如此,乾隆中后期福建台湾道是宗族械斗频发的重灾区。乾隆五十三年、五十五年、五十九年都曾在嘉义县发生过大大小小,基于不同原因发起的械斗案件。大多数的械斗寻殴顶凶案件多系一方尸亲心怀不甘,执意上控,另一方则欲通过金钱或其他方式掩盖罪行,希图压勒,其中最典型的手段便是贿买顶凶与命案私和。这种手段日益兴盛,呈现出清朝中后期国家社会控制力在基层社会之间弱化的局面。同时,由于地方官“并不代为秉公速审,致小民无从诉其曲直,积忿私斗。而案情略大,该地方官又思回护处分,化大为小,遂致奸徒无所惩创,罔知法纪”。尽管乾隆皇帝已经看到针对械斗顶凶案件在司法程序方面存在的漏洞,亦曾严令禁止,但案件实际裁判运作过程的进展往往背道而驰。令人意外的是,这种影响地方社会秩序的恶俗,在立法层面却并未得到有效回应,晚清修律大臣薛允升曾在梳理总结相关法律规范时指出,《大清律例》涉及贿买顶凶的例文在增修时愈加宽纵,形同具文。

这些问题即使到了清朝中后期依旧存在,地方与中央对待此类案件审判的巨大张力仍然存在,所谓“上有政策,下有对策”,械斗顶凶案件在清代地方社会的司法实践即是如此。清朝聚众案件中,闽粤地区的聚众械斗寻殴及其顶凶案件的发生,都纠缠着利益、争端或冲突,案件发展过程中通过使用暴力的手段表达自我诉求,械斗寻殴后继而产生的顶凶或图赖行为,应是为逃脱罪责形塑的法外之规,呈现的是清朝国家权力基层控制力减弱的社会事实,是国家法律与民间规则不断冲突、不断调适的必然结果。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司