- +1

如此城市|舞台上的城市化,命运的悲喜剧

《带电的火花》中,主人公这样介绍自己,“大家好,我叫马建东,来自河北张家口,是一名电焊工。”这位素人演员站在舞台上讲自己如何闯北京,在钢筋森林中找到自己的安身立命之处,讲城市的蜕变,讲命运的魔幻与现实。

这并非新青年剧团第一次在戏剧舞台上表达与城市化有关的故事,将公交车作为舞台的《25.3KM》、由普通人讲述自己的故事的实验戏剧《大众力学》《美好的一天》等作品,皆与城市这一主题关系密切。新青年剧团创始人、戏剧导演李建军则表示,自己这些作品与城市化是一种暗合的关系。

普通人的一生与城市化凶猛浪潮之间的张力,乃至宿命般的联系,本身就是戏剧性的,是今天的戏剧所应该捕捉与呈现的内容。

普通人、戏剧和城市化有何联系?实验戏剧有哪些新的变化?北京与上海,两座城市孕育出怎样不同的戏剧生态?戏剧节庆能够给城市带来哪些可能性?

本期节目,《如此城市》与导演李建军、媒体人吕彦妮谈谈城市与戏剧。

——本期嘉宾

——本期嘉宾

——本期主持

——本期主持 ——收听时间线

——收听时间线02:11 城市化与戏剧的化学反应:《25.3KM》《美好的一天》《带电的火花》

16:48 一场演出中的观众与演员的共鸣:剧场中的交流与互动

39:14 实验戏剧是一个历史性概念,在当下环境中已经发生了翻天覆地的变化

44:51 北京国有剧团演出占比仍高,戏剧在上海市场化程度比较高

56:05 戏剧节与戏剧市场如何互补,有些作品没有戏剧节没法孵化出来

01:01:41 乌镇戏剧节机制与爱丁堡阿维尼翁戏剧节更相似

——内容摘选

——城市化和我的戏剧作品之间,是一种暗合的关系

李建军:城市化主题其实是在作品延续的过程中才逐渐显露的。2007、2008年,这种问题意识还比较模糊,直到2011年新青年剧团成立,我们在改编《狂人日记》的剧本时,逐渐意识到可以用当时中国的城市化问题热点与鲁迅的作品对话,所以改编的文本已经有这种意识了。后来,《美好的一天》和《带电的火花》这两部戏更加显化了城市化的主题。

《美好的一天》类似于“口述史”,这种戏剧机制本身就包含了城市化的主题。我们邀请了不同背景、不同年龄、不同经历的演员走上舞台讲述他们的故事,以戏剧的形式记录了城市化的个人生活史,横向上,每个人都是城市化的亲历者,个体的故事涌流到一起,编写成城市的传记;纵向上,不同的世代目睹了城市不同的发展,勾勒出城市化的轨迹。

比如,2013年的故事就是与东北工业衰落有关的。东北工业曾经面临危机,有人南下寻找生机。我们当时去了很多地方寻找这批人,北京、上海、杭州、深圳……有一个50多岁的东北人,在东北工业凋敝后去北京生活;还有一个70多岁的人,从东北去深圳,在事业单位工作。50岁的人和70岁的人,在相同的背景下做出了不同的选择。

《美好的一天》剧照 摄影:王昊宸

剧场的建构天然地具有美学性——为个体故事提供了展示的舞台,也让集体命运在空间中显现,强调了宿命感。《美好的一天》要求观众戴上耳机去听讲述者的故事,还配备了手册去介绍讲述者的背景。我在剧场里看见有的观众会摘下耳机,这个动作其实会放大这种个体与集体命运之间的冲突感:你会发现你的声音被淹没在芸芸众生的嘈杂当中,你无法看见每一个人故事的全貌,但是每个人又的确在全神贯注讲述生命体验。

《美好的一天》剧照 摄影:谭泽恩

在这个空间中,个体命运相互交织,激荡出集体命运的浪花。从2013年到2020年,我觉得这部戏的历程也记录着城市化的进程。

李建军:2020年,在疫情的背景下,我们创作了一部线上戏剧——《带电的火花》。

当时很多剧场都关门了,世界上很多主流城市的剧院都在尝试做线上戏剧。这部作品和城市化的联系很紧密,主人公马建东是建筑工人,从2013年到2020年一直待在北京。马建东与他同一代的打工者们更愿意自己被称为“新工人”,他们以参与城市设施建设、更新为豪。

我们和马建东进行了深度交流,了解到他的很多故事。他的老家在张家口,离北京不远,大概两三百公里。他和我讲他和他的同龄人,讲他们的命运和故事,我感到很陌生,也很震惊。15岁的时候马建东和一群小伙伴一起来北京打工,参与建设城市设施,包括2008年奥运会时期。在北京,马建东和他的小伙伴们住在皮村,一个很热闹的村子,就像一个小社会。这些人生活在其中。他们身上发生的那些故事、爱情,还有他们在城市中火热的生活很打动我。后来随着城市化的发展,有的人离开,有的人留下,皮村一直在变。

疫情那一年,马建东的生活发生了很大变化。2020年春节他的父亲在四川打工的时候从脚手架上摔下来,受了伤。父亲倒下,家庭的经济继而陷入了困境,对他的影响很大。

这件事其实是中国城市化的缩影。两代人的命运在灿烂辉煌的城市化进程中发生了转折,转折点就是2020年的这场工伤事件,人物命运中发生的转折和城市化形成了一种暗合的关系。

我当时就想把它记录下来,做成一种线上的独角戏,于是我们在现场做了直播,就成了2020年《带电的火花》。

《带电的火花》剧照 摄影:塔苏

——登上一辆市政公交车,和戏剧一起驶向郊区

李建军:《25.3KM》的创作就是以城市作为画布的.我们搭载着北京88路公交,在2013年的新年之夜,穿梭在立交桥上,驶过街头巷尾的人群,闯出城市的边界,在一片黑暗的郊区荒原中停下。当时是希望能够通过在城市中绕行的方式,带大家回望这一年的生活,后来,原本打算回到三里屯的倒数计划因为路遇堵车而作罢。这部作品因公共交通开始,最终因为城市交通而终止,我们的命运(戏剧或者人)都被框定在了城市空间中,城市如何,我们就如何。

《25.3KM》剧照

吕彦妮:2013年年底我去看了《25.3KM》这部戏,很有意思的体验。这部戏是在公交车上上演的,2013年12月31日19:30,在城市的喧嚣中,收到“乘车讯息”的观众们心怀默契地到公交车站等待今晚的“剧场”向他们驶来——88路公交车。往常的线路已经被更改,作为剧场的88路沿着东直门、东四十条桥西、北兵马司、张自忠路,一圈圈绕行,之后从城市最繁华的中心,驶入边际,带领乘客进入荒郊,那里没有霓虹灯,只有一望无际的黑暗。我当时在东四十条桥西等车,上车后有演员会来搭话,还会弹琴、跳舞,进行表演。大概行驶两三个小时后,公交车开进了一片荒野,大家都从车上下来,远处有很暗的光,一个男的穿着毛衣坐在书桌边打字,大家都走过去看,他还和大家说了一些什么话。后来再回到车上时,有人在念讣告,一条一条一直念下去,直到车重新回到城市,我们被堵在三里屯东边的一条路上。

《25.3KM》剧照

李建军:《25.3KM》这部戏其实非常不合规,因为我们打破了剧场的限制,也打破了文化生产的框架,没有特别认真去考虑怎么卖票,怎么服务观众,而是在一种很自由,很不清醒的状态下完成的。当然,这种“不清醒”是褒义。这部戏没有办法卖票,因为它是一辆公交车,当它停在公交站前,会有一些不明所以的乘客,也就是真的在等公交车的人而不是我们的观众上车,所以有一点混乱。这部戏是和蓬蒿剧场一起做的,当时想着做一个更有意思、更过瘾的跨年演出,于是就带着刚做完《美好的一天》那种劲儿,走出传统的剧场,去了公交车上排戏,戏的终点是飞机场旁边的一块空地,那里看不见城市的灯光,连天际线也无法望见。当时我们还尝试了直播,但是效果很差,无法流畅播放。其实在直播的过程里,观众也成为了表演者,观众和演员的一举一动都在被另一群观看者注视着。

从北京的中心到五环,平均值就是25.3公里,这也是这部剧名字的由来,于是我们沿着这25.3公里,从城市的中心逆行到边缘,带着大家回望一年的生活。终点,我们的男演员张加怀坐在书桌旁打字,内容是2013年发布在新京报的专栏——《逝者》上的讣告。

《25.3KM》剧照

最后,我们原本设想的是在12月31日晚上12点开到鼓楼旁边,车上留下的人一起说新年快乐,一起聆听新年的钟声,结果那天车开过二环以后,堵车回不来,就只能在那里结束了。

我觉得能完成《25.3KM》是很幸运的事,因为在那个时候,城市能够容纳我们的这种创作。现在回味起来,这部戏是有情感、有温度、有浪漫气息的。

——北京国有剧团演出仍占比高,上海更加市场化产业化

如此城市:北京与上海是中国最重要的两座演艺之都,在戏剧领域都特别重要。但这两座城市所呈现出来的戏剧生态却十分不同。比如,北京一直被视为实验批判先锋与传统戏剧的阵地,戏剧的艺术性得以在此延展;上海则更加市场化、商业化、大众化。

《寅时说》的舞台,位于亚洲大厦 公众号:第一财经YiMagazine

李建军:北京的剧场还是以国有剧团的演出为主,比如北京人民艺术剧院、中国国家话剧院。上海则更加市场化,剧场之间竞争激烈。最近两年上海的商业戏剧奔涌而出。我每次去上海都会到亚洲大厦去看看。亚洲大厦位于上海汉口路,2019年,在上海出台的“演艺新空间”政策推动下,老旧的办公楼摇身一变成为上海“百老汇”,原来的办公空间被改造成剧场,多部热门的沉浸式戏剧在这里上演,是上海戏迷的新聚集地。我去亚洲大厦看现在的戏剧、现在的观众,发现我们的生存环境发生了很大的变化,城市化的浪潮将一代代年轻人推向城市,推进剧场,他们在北上广生存下来,浸润进城市的文化中,与城市产生了更深层的连接。戏剧,就是观众和城市连接的中介。这批观众观戏的方式和我们那个时代已经完全不一样了。

吕彦妮:亚洲大厦其实是一个综合集中的区域,有点类似打擂台,你方唱罢我登场的感觉。北京的剧场分布比较零散,少有亚洲大厦这样能够提供综合、多样化选择的。从个人的观戏感受来看,在北京看戏,我不敢放松,总是不自觉地和创作者形成考验和审视的观演关系。我读他们的介绍时总觉得创作者是在考我,我必须好好体会、好好思考这部戏。

但是在上海,我好像更松弛。我会在检票的时候偷偷把酒裹在衣服里面带进去。我认为上海戏剧行业的商业化在倒逼体制内剧团创新,后者看似有许多的限制,但是在市场化的竞争下他们不得不去思考如何做出更新的戏剧,做出不一样的东西。比如上海话剧艺术中心的《骆驼祥子》,我特别想去看看“赛博祥子”的样子。我觉得这种对经典的冒犯,是在上海能够做到的。

李建军:上海的YOUNG剧场是一个全新的剧场,比如话剧九人,新生代的优秀作品,还有一些音乐剧都会去YOUNG剧场演出。对新剧场来说,最重要的是和它的观众产生连接,它要明晰自己的定位,明白自己的观众在哪里,在城市中找到自己的文化身份。

上海Young剧场

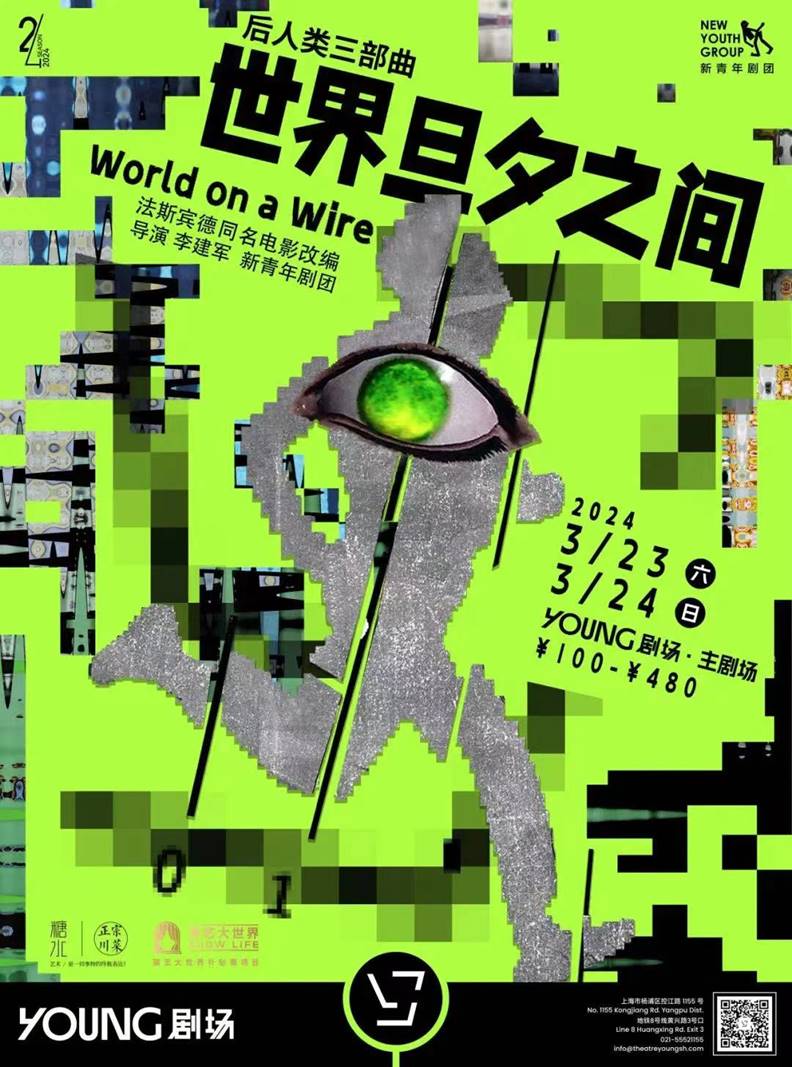

《世界旦夕之间》即将在上海Young剧场上演

剧场和观众之间的连接也因城市空间差异而有所不同,北京的剧场周边出行比较方便,一出地铁就能到。在上海,城市的延展为新剧场建设提供了空间,但是长距离、偏远等因素横亘在某些剧场和观众之间,剧场和观众之间必须建立起连接。

以我的经验为例,我发现现在很多来看我戏的观众都是因为看了上一部戏,才决定留下来继续看我的下一部戏,我觉得这就是一种很好的连接,这是真正的观众,他们会在演出结束后追问我下一部戏是什么时候,这才是戏剧赖以生存的环境。在实验戏剧时代,看戏的圈子很小,而现在,城市空间被放大了,剧场与观众之间的距离也被拉长了。

——爱丁堡、阿维尼翁戏剧节,在机制上与乌镇戏剧节更加相似

如此城市:乌镇戏剧节与两位渊源颇深。

早在2015年,新青年剧团就以《飞向天空的人》与乌镇戏剧节结缘。此后,其《大众力学》《人类简史》《世界旦夕之间》《大师和玛格丽特》等作品都曾在乌镇戏剧节引发热烈反响。彦妮担任乌镇戏剧节场刊的总编辑,参与戏剧媒体内容的生产。你们怎么看待小镇戏剧文旅模式?与爱丁堡、阿维尼翁戏剧节等盛事,有何殊异?

李建军:实验戏剧年代,没有体制内的身份和资源,戏剧工作者在创作中其实会遇到很多困难,你需要去考虑怎么卖票、观众怎么来、去哪里演。2000年以后,演出被允许市场化,出现了一些商业制作公司,比如“戏逍堂”,还有早期的“开心麻花”。市场化给体制外的戏剧人提供了生存空间,使他们能够去剧场里工作,但以市场为导向的特点也为创作自由带来一些限制。戏剧节出现之前,我的创作是在地下进行的,就像吴文光、文慧所办的地下小剧场,那个时候我们没有体制内身份的便利,凑在一起就开始干了。

后来戏剧节的出现为我们提供了创作的平台和机会。我可以去见观众、去实验、去积累经验,慢慢地我有了自己的观众群,找到知音,建立起自己的创作环境。

乌镇戏剧节

李建军导演新作《阿Q正传》于第十届乌镇戏剧节首演

相较于商业化的戏剧市场来看,戏剧节的环境很包容,它承担着一种文化责任,需要从公共价值的视角审视戏剧和时代、和美学传统的关系。所以客观来讲,它与市场之间有一种互补的张力,没有戏剧节,很多作品是很难做出来的。

吕彦妮:戏剧节之于创作者而言,是自由表达、肆意发挥的平台,创作者得以在其中翱翔自得。但是当面临市场的检验时,有些作品得到的反馈是不够好,甚至是负面的。那么这种情况是否说明这部作品本身并不适应城市化的发展,不能满足城市受众的喜好?

李建军:戏剧节与市场之间其实是存在缝隙的。

戏剧节承担着一种文化责任,这使它与市场上的戏有很大不同,它更看重公共性而非商业性,也就是我们常看到的票房成绩。戏剧节作为公共文化生活平台,它的标准是非常多面的,需要兼顾文化、美学、公共社会等多个面向的考量。去年12月我参加了克拉科夫的神曲戏剧节,我注意到很多观众在看克里斯蒂安·陆帕的作品《阳台——情歌》时离场了。

《阳台——情歌》剧照 图片来源:剧院官网

这部戏以碎片化的形式展开,并没有完整的、符合市场审美的故事线,所以观众会离开,不会热泪盈眶地看完。但是神曲戏剧节仍然展演了他的作品,一方面是因为陆帕本身是波兰戏剧文化领域举足轻重的导演,另一方面也是因为这部戏蕴含着陆帕的美学主张以及他对世界的看法,从文化的角度来看,这是一部很有意义的戏,尽管它无法受到市场的欢迎。

神曲戏剧节也好、乌镇戏剧节也罢,戏剧节上的戏可以有争议,也可以被厌恶,甚至可以失败,它更重要的意义在于为多元声音提供了表达的可能性,为戏剧实践开拓出一片广袤的天地。

除此之外,戏剧节还是意识形态的展演阵地,承担着公共责任,要对社会关切的女性主义话题、难民议题做出回应,这种逆流而上对美学传统的坚持以及公共意义的传递本身就极具价值。当然,在近来大众文化的渗透作用下,戏剧节不得不适时做出一些改变。德国地铁上的人开始看智能手机时,戏剧创作者就已经感受到一种危机感,他们需要思考如何让观众回到剧场。

2023年柏林戏剧节最火的一个戏是慕尼黑室内剧院的《遗产》,讲的是从里根到特朗普上台的时间跨度里,在极度自由主义的背景下,纽约东区年轻人的命运。

有评论写道:“这部剧比奈飞的剧更好看”,观众喜欢看故事,那我们就把故事做好,但这并不意味着要一味迎合观众喜好,而是要在创作和大众之间找到一个平衡点。

《遗产》第一幕:做客 @ Sandra ThenBayerisches Staatschauspiel

吕彦妮:爱丁堡和阿维尼翁戏剧节都有IN和OFF单元的区分。IN单元的戏剧更加严肃、精英,OFF则更开放、大众。去年我从乌镇戏剧节回来,和孟京辉导演交流,他说感觉今年乌镇戏剧节的宣传弱化了戏剧的存在,这给了我一些宣传上的启发,之后会调整宣传方向,让戏剧节所承担的文化责任、公共使命显现出来。

阿维尼翁戏剧节

爱丁堡戏剧节

李建军:爱丁堡和阿维尼翁戏剧节的机制和乌镇戏剧节更像,短时间内这些戏剧都汇聚到小镇来。柏林戏剧节还是以城市为主,在不同的剧院演出,它是靠国家支撑着的,国有化程度很高。相比欧洲,美国剧院就比较自由、开放、市场化,上海的亚洲大厦和美国模式比较相近,我在亚洲大厦看到了百老汇的影子。尽管现在的戏剧环境商业性在增强,很多创作者认为表达空间受到挤压,但是这个时代还是很幸运的,没有战争,观众可选择的戏剧也变多了。

——制作团队

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司