- +1

一个滨海小镇的百年跌宕,三代水手的流离人生

“每个人都能在海螺中听到一段旋律。对年轻人来说,海螺唱的是对远方海岸的渴望;对老人来说,它唱的是缺席与悲伤。它为年轻人唱的是这一首,为老人唱的则是另一首,为男人是这一首,为女人则是另一首,但它唱给女人们的总是同一首,一如拍岸浪涛声那般单调:总是失去、失去。海螺带给女人的不是魔法。女人们将耳朵贴近海螺,听见的只有自身悲伤的回音。”

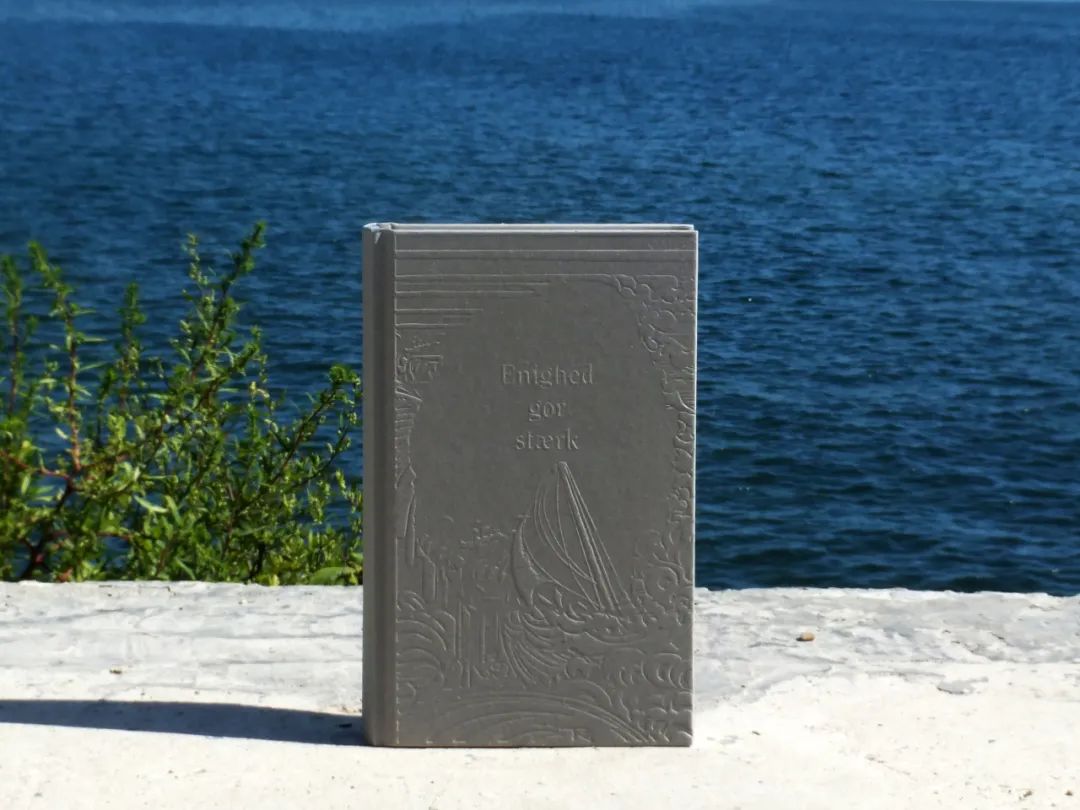

如此诗意而哀伤的叙述,出自于卡斯滕·延森的《我们,被淹没的》一书,背景是丹麦南部海港小镇马斯塔尔,还有小镇中世世代代靠海为生的人们。

他们的命运之路世代相同,却又充满不确定性。男人会成为水手,前往世界各地,区别在于有些人九死一生,有些人再也无法回来。女人会留在小镇生活,每日担惊受怕,等待爱人归来,区别在于有人能等到,有人再也等不到。至于孩子,他们在缺少父亲的环境下度过童年,然后走上与父亲一样的路。

这个小镇并未躲过大时代动荡。1848年,小镇被卷入丹德第一次战争,此后又经历了两次世界大战。100年的时光里,小镇既有平凡生活,也有海上冒险,还有摧毁灵魂的战争。至于小镇人的海船,也驶过广阔世界:从纽芬兰的贫瘠岩石,到萨摩亚的茂盛种植园,从塔斯马尼亚最蹩脚的酒吧,到俄罗斯北部的冰冻海岸……小镇乃至世界,也在这漫长岁月中走向世界。

小说中的第一代人以劳里斯为代表的,他健壮勇武、性情坚韧、敢于冒险,是小镇人眼中的传奇人物。他的儿子阿尔伯特在父亲的传奇中成长,长大后远航,却在无意中卷入奴隶贸易,还在梦境中预见了小镇马斯塔尔的灭亡。他的义子克努兹·埃里克则真实经历了这一梦境,在战火中饱受沧桑。

卡斯滕·延森这样描述自己的创作:“小说是一场与现实的游戏,也是与文字的游戏。一位睿智的作家曾经说过,小说通过谎言来讲述真相。如果要我说《我们,被淹没的》的起源,那就是:我曾经听过的几句奇特的话,这些句子在我心中不断生长,好比橡子长成了橡树,有一天,这些故事就变成了一部小说。”

这些奇特的话非常粗俗,在此不提,但它是水手们常挂在嘴边的话,承载着水手们的性压抑和各种苦闷。延森的父亲是水手,有一艘建造于1916年的货船。不过船已破旧,而且到了1970年,斯堪的纳维亚海域的小型航运市场几乎已经不存。大多数货物要么由飞驰在新建的高速公路上的大型货车队运输,要么是由行驶在铁路轨道上的货运列车载来。延森坦言:“20世纪60年代,丹麦人对繁荣和舒适有了新的期望。我父亲所能提供的工资,以及阿贝隆号上的船员所必须忍受的条件则属于另一个时代。”

延森经常跟随父亲上船,对水手的生活有直观感受。他想记录水手的生活,这个念头在2000年时得到了确认,当时延森前往马斯塔尔博物馆,对水手个体生活熟悉的他,在这里找到了一段整体被诉说的历史。他发现,“数百年来,马斯塔尔人航行于世界各地的海港,见证或参与了各种历史大事件。在19世纪初的拿破仑战争期间,他们的城市曾被英国人轰炸。19世纪末,这座城市的水手们在三年战争的海战中被炸成碎片。在第一次世界大战中,他们的双桅船在德国所发布的无限制潜艇战中被击沉。在第二次世界大战中,有八十多名马斯塔尔水手丧命汪洋,他们大部分阵亡于冰冷的北大西洋海域。”

延森的故事从五百年前讲起,实际上,那时的马斯塔尔居民有着与同时代的哥伦布同样的发现,“他们不仅发现了海洋,还发现了美洲。在海上,没有领主,没有边界,没有贫瘠狭小的土地,没有压制民众、扼杀想象力与渴望的社会等级制度。在海上,就像在未来的美洲那样,有着无拘无束的自由。”

马斯塔尔人面对着各种困难,包括海洋的变幻莫测、外力的入侵等等,于是他们自建码头、自主防御。最可贵的是,延森发现,马斯塔尔这个小镇毫不封闭,尽管它位置偏远、令人忽视,但早在19世纪下半叶便努力建造一个属于自己的电报站,希望向全世界开放。

这一点与德国形成了鲜明对比,正如《我们,被淹没的》中所写的那样:“那时候,因惨败德国而深受打击的丹麦在闭关锁国和狂热的自我崇拜中找到了一条国家的生存之道。‘我们在国外丢掉的,必须在国内赢回来。’马斯塔尔则恰恰相反,选择了对外开放。他们直面并拥抱整个世界,而自身也因此变得强盛。在那之后的三十年里,丹麦只有一座城市的商船队比马斯塔尔的大,即哥本哈根。”

这种奇妙的反差、惊人的开放,形成了《我们,被淹没的》故事的基础,全球化也随着故事的演进而逐步到来。

个体的命运在这大时代中跌宕,水手的特殊性让一切离合都变得不可捉摸。

故事的开始总是属于男人,书中写道:“克努兹·埃里克过着两种生活。一种是在家里,他不得不向母亲保证,他永远也不会出海。另一种是在阿尔伯特身边,他梦想着能追随父亲的脚步。大海的蓝色和船帆的白色是男孩唯一在乎的两种颜色。他要成为一名海员。或许可以说得再简单些,他要成为一个‘男人’。驱使一个男孩出海的动力,是对男子气概的渴望。那么一个女人为什么会爱上水手呢?因为水手是迷失的,被远方某样无法企及、最终也无法了解的事物所束缚,甚至被他自己所束缚吗?因为他的离开吗?因为他的归来吗?在马斯塔尔,这个问题的答案很直接。这里能爱的男人不多。对马斯塔尔的穷人来说,家里的儿子要不要出海,这从来都不是一个问题。他从出生的那天起就属于大海。”

可结果呢,故事的最后往往只剩下女人。当水手在海上失踪时,航运公司并不会发出讣告,因此水手妻子的等待永无结束,没有任何消息或墓碑来证实死亡,她们只能在心里默默承认丈夫的死亡。延森在书中写道:“我们熟悉的是她们的忍耐与疲累,而非她们本人。我们从不向她们要求任何东西,因为我们不想让她们操心。这就是我们表达爱的方式,以沉默的方式。”

唯一剩下的就只有希望,延森写道:“希望就像一棵植物,它会发芽会生长,让人有活下去的动力。但它也可能是一道伤口,永远也不肯愈合。”

所以,马斯塔尔人的人生,实际上就是每个人的人生。《我们,被淹没的》所描述的也不仅仅是水手的生存,而是全人类的生存状况。

原标题:《一个滨海小镇的百年跌宕,三代水手的流离人生》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司