- +1

如此城市|生殖中心旁的家庭旅馆里,渴望成为母亲的人

提起试管婴儿,你会想起什么?当承载着古老渴望的医学技术进入日常生活,想要生育的女性会经历什么?

澎湃研究所研究员戴媛媛是北京大学医学人类学硕士。2018至2021年间,她在一家生殖医学中心旁的家庭旅馆里做田野调研。她的受访者大多是从农村和县城来北京做试管婴儿手术的女性。(澎湃研究所《试管之路》系列文章)

如果做试管的过程顺利,她们要在旅馆里待一两个月。但很多人都经历了不止一次手术。有人在七八年的时间里一直尝试,但从未成功。她说自己“青春的后半期什么都没干,只做了生孩子这一件事。”

本期节目,在戴媛媛的讲述中我们将听到她们的笑与泪。其中有对生育的强烈期盼,对自身处境的不甘和抗争,亲情的羁绊,性别的不平等,以及流动的女性情谊......

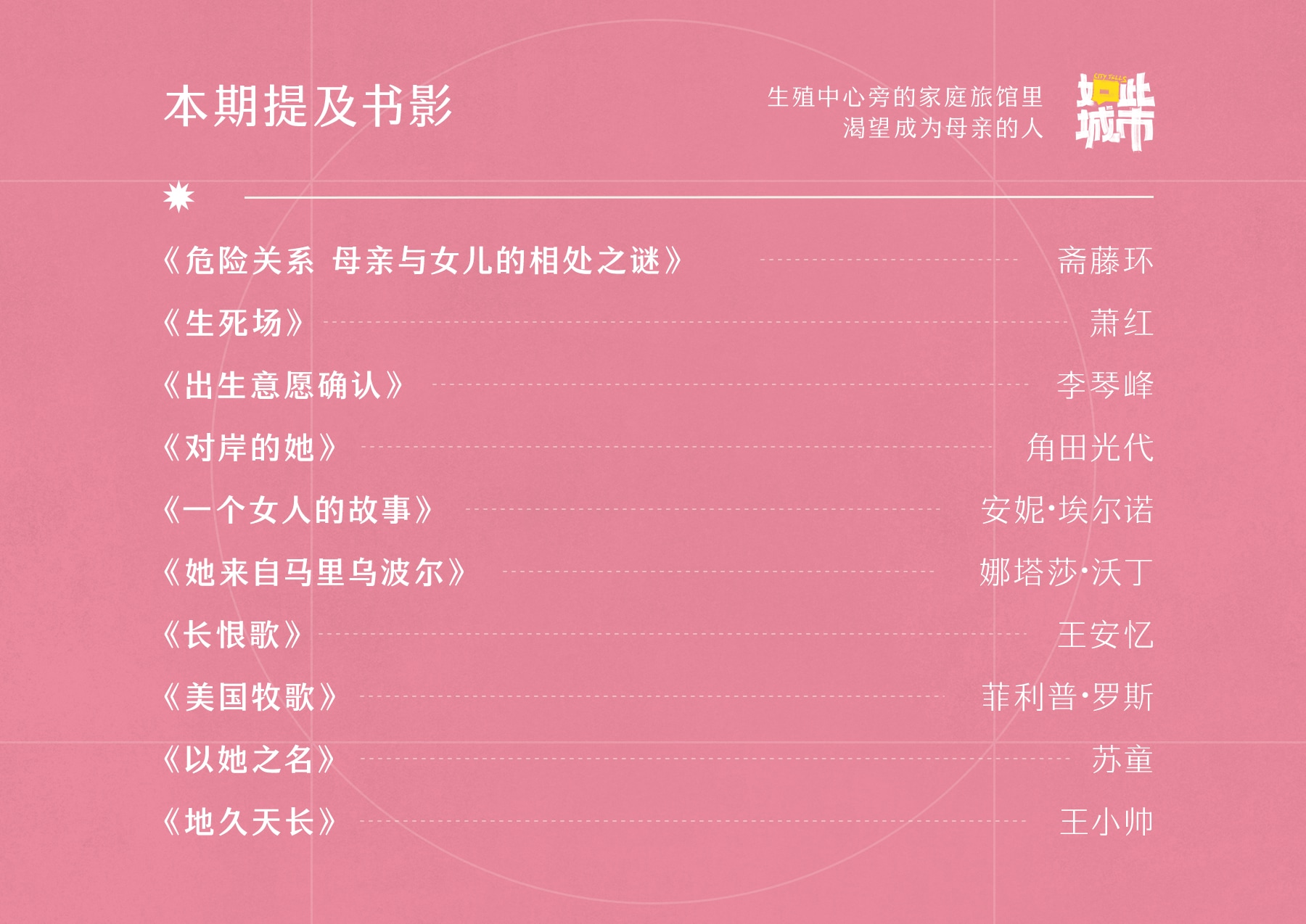

生育与养育紧密相连。母女关系是亲切的,但又包含了很多谜团。在《危险关系 母亲与女儿的相处之谜》中,筑波大学教授斋藤环谈到:“母亲与儿子的关系相对单纯,但母亲和女儿的关系就很容易错综复杂。”女性作家如何言说母亲?我们邀请了复旦大学中文系副教授张怡微,和她聊了聊生育书写,具体而微的女性经验,母女之间的幽微情感与时代的鸿沟。

海报设计:傅小凡

本期主创

本期主创

时间轴

时间轴05:05--11:57 住进家庭旅馆,“试管之路”田野调查

11:58--13:52 没有收获孩子,但收获了流动的情谊

13:54--15:20 青春的后半期只做了生孩子这一件事

15:24--17:00 妻子等待生育时,丈夫在家赚钱

18:40--21:52 为了给儿子结婚,母亲到上海打工

21:53--28:59 当幽微的生育经验进入女性书写和社交媒体

29:07--31:00 生育愿望的背后,污名、羁绊和联结

32:08--34:10 生育不能成为解决现实问题的工具

34:16--40:30 母子关系结构简单,母女关系是一种谜团

40:31--42:17 当母亲和女儿之间隔着时代的鸿沟

47:52--50:24 在妇女节想说的话

——以下是内容节录:

祈盼一场生育

如此城市:作为开场的第一个问题,想问问怡微,说到试管婴儿你会想到什么?

张怡微:我会想到一些辛苦打针的女性。这当然是一个非常辛苦的过程,有很深的古老渴望,还有一些新的技术在碰撞。我已经37岁了,现在能看到的同龄人的风景、能想到的生育话题都慢慢地迈向沉重。

你们找我聊这个话题,我自己很感兴趣,我很想听,但是我说不出什么。不过我还是来了,因为我对媛媛的研究很感兴趣,这是非常有意义的话题。我们终于聊到了一些实质的问题,而不是仅仅把妇女节当作一个消费的节日,放半天假的节日。

如此城市:那么说回到今天的主题,媛媛当时做研究的缘起是什么?

戴媛媛:我想先回应一下怡微老师刚刚说的打针的问题。打针的确是试管给很多人的印象,发生在促排卵阶段。促排卵需要注射高剂量的激素,让女性每个月排十几颗卵。

田野里有一个姐姐关注了很多“做试管”的博主。有一个博主把她打过的针的针管裱在墙上,摆成一个心形,她想告诉以后的孩子“妈妈生有多么的不容易”。这就是试管婴儿给很多人的印象。

至于我的研究缘起,我在北大医学部读书,周围都是医院,旁边是三院和六院。我们每天都能看到很多拎着行李箱的外地患者。他们在那儿排队,或者在跟家庭旅馆老板交涉。大部分旅馆老板都是中年妇女。地上会有很多地下代孕机构发的小卡片,上面写着“试管代孕、包生男孩”什么的,就觉得很有意思。我导师在2013年做过相关的研究,我非常感兴趣。

如此城市:能不能具体描述一下你当时的田野,以及你当时住的家庭旅馆是什么样子?

戴媛媛:我当时想找人聊天,在医院里大家都行色匆匆的,没办法跟你深入地聊。我就去问她们,他们说住在对面旅馆里,我就跟她们一起去住了。

2018年我去的时候,这家旅馆已经开了大概10年了。旅馆没有招牌,就靠着病人之间的口耳相传,收获了源源不断的客源。旅馆个三居室小公寓,每间卧室里摆了三四张床,住满了人。我记得《GQ报道》有一篇文章叫《蜗居在求子旅馆里的女人们》,作者把这个地方称作是民间住院部,因为床排列在那儿看上去就像是病房一样。但我觉得它更像是女工宿舍,人们来这里不是为了打工,而是为了生孩子。

如此城市:说到今天的主角,来家庭旅馆的这些女性是一些怎样的人?

戴媛媛:我当时二十五六岁,她们大多数都比我大一点,30到40岁之间,所以我一般都叫姐姐。她们大部分来自北京辐射的周边省份,比如河北、河南、山西、山东,也有西藏、青海过来的。因为这家医院非常出名,是中国大陆第一例试管婴儿诞生的地方,很多在外地治不好的疑难杂症都会到这儿来看。

这些姐姐一开始有点排斥我,她们说“你不就是来研究我们的痛苦的吗?”但是我就想先住下来,先跟她们相处,熟悉起来再说。后来她们很多人都向我敞开心扉,我不去找她们聊天,她们也愿意去跟我倾诉。

很多人的体型有点偏胖。后来很多姐姐跟我说,她们其实是在打激素的过程中被催胖的。

如此城市:你刚刚提到了打激素,她们在做试管婴儿的过程当中要经历哪些事情?

戴媛媛:做试管是一个非常漫长的过程。她们之所以选择在家庭旅馆住,就是因为一个流程要花费半个月到一个月的时间。而且很多人是异地,要请一个长假来做,一些人为了做试管甚至辞去了工作。

我主要想讲两个流程。一个是取卵促排卵,一个是移植胚胎。本来每个女生一个月只排一颗成熟的卵子,但在激素的作用下会同时排十几颗,甚至二三十颗。这就需要大概12天,每天都要去医院注射激素。取卵是很痛苦的,要注射麻醉,再用一根很长的针从阴道进入穿刺卵巢,把卵子给吸出来。

移植胚胎也需要身体达到一定条件,要吃药吃到子宫内膜达到合适的厚度才能移植。这个过程也需要一个礼拜到10天。很多人移植之后就不敢动了,。医生说移植完当天就可以回去上班了,但大多数外地的姐姐还是会住14天,稳了再走。

如此城市:你的文章里令人印象深刻的还有女性的情感流动,是否可以展开讲讲?

戴媛媛:笑声、眼泪在家庭旅馆里是很多的。在第14天这个节点,大家早上都会很忐忑地验孕。有人当场就哭了,因为看到的不是“两道杠”。其他人都跑过来安慰,安慰完了就支招,这次没成下次要再去做什么检查,或者再去找哪个医院、哪个医生。

一个藏族的姐姐给我的印象特别深刻,她第一次出远门来到北京,普通话不太好,一开始不跟大家说话。但是大家都觉得她很漂亮,老去逗她。后来她被大家逗多了,也敞开心扉跟大家打成一片了。我们就让她讲她的家乡,跳藏族舞、唱藏族歌。

她在北京呆了两个月,做了两次试管都没有成。失败之后她决定不做了,去领养她哥哥家的女儿。那是她哥哥的第三个女儿。她一直非常喜欢这个小孩,基本上把小女孩当闺女一样,经常跟我们分享小孩唱歌跳舞的视频。后来她走的时候,我们每个人都自发送给小孩礼物,有的买娃娃,有的买玩具,把她的行李箱都塞满了。她当时一边收拾一边落泪,她很动情地跟大家说:“虽然我没有满足生孩子的愿望,但这是我第一次出远门,我收获了很多朋友,觉得很值。”

如此城市:在妻子等待生育的过程当中,丈夫去了哪里?他们什么时候会出现?

戴媛媛:他们留在家赚钱,这是很多姐姐给我的说法。整个试管流程中需要男性参与的部分的确不多。有两三个节点,首先是前期检查不孕的原因,这是需要男性来的。第二个是女性取卵的时候,男性要过来同步取出新鲜的精子,配对成胚胎。但只需要男性来一天。

还有一个节点,在试管成功之后,丈夫可能也会出现。他们拎着很多礼物来送给旅馆老板和医生,皆大欢喜地把妻子接回家。有时候还不只是丈夫来,丈夫、婆婆一大家子人把妻子接回去;不像是刚来的时候,妻子一个人孤零零地拎着行李箱来。但是如果试管失败的话,妻子还是一个人拎着行李箱孤零零地走。

大城市和互联网,幽微经验滋长的缝隙

张怡微:我最近在听一个播客,讲生育创伤。现在社交媒体很发达,我们可以看到很多妈妈讲的漏尿等等问题。以前这种内容是看不到的,即使像萧红这样伟大的女作家,她也不会这么细致地写。她还是写一个场景,写一群人生生世世的生活方式,写她的故乡黑洞般的吞噬力量,人是很脆弱和渺小的。我们现在就更微观了,会关注生育的很多细部话题,从怀孕、生产到产后的养护,精神上的忧郁,以及身体上的很多痛苦。

每个人是不一样的。刚才媛媛也讲医生认为取卵之后没什么。但我去搜了一下小红书,有很多取卵的女孩子很难受。大不相同,非常像角田光代写的小说,一个妈妈问别人,小孩好不好带,哺乳会不会痛。人家妈妈都说很好带,不痛。她非常孤独,觉得在妈妈界的社交场里没办法言说她的痛苦。

小红书里也是这样。世界各地的女孩子在交流取卵之类的事情。我觉得是一个好事。在女性身体教育、生育教育那么缺失的情况下,这是一个不够好但总比没有好的补充。

每次我和跨领域的专家、研究者来聊这个话题的时候,我都会想我们文学的任务是什么,我们文学能做什么。生育是当代写作一定会提及的话题。

如此城市:怡微刚刚提到小红书,有点像以前我们讨论痛经。有的女孩子可能完全不痛经,但是有的非常疼痛,地狱级别的疼痛。在女性的整个生命当中会有很多多非常细致、非常因人而异的体验。在我们的妈妈、外婆那辈,她们可能连痛经都不会说;到了我们,痛经变成了忌讳不是很多的话题。再到现在的小红书上,这种禁忌在慢慢褪色,当然在公共领域中很多禁忌依然存在。

张怡微:大城市和互联网确实很重要。并不是每一个人都生在大城市,但可能有一些缝隙可以让女孩子逃离原本的枷锁。

互联网也有好有坏。一方面大家觉得有些事情是可以谈的,没有那么可怕,去哪一家医院找哪个医生,看一下就会好。但也会有坏的地方,人们会觉得很多事情没有太多严肃性,比如代孕。网络会提供大量难以辨识的信息,会有误导。其中有大量骗局,有坏人从中牟利。

当母亲和女儿之间隔着时代的鸿沟

如此城市:我们可能会很慎重地考虑生育。我身边越来越多的人会看到痛苦,想办法逃避痛苦。再回到媛媛的田野当中,为什么这些女性会有这么强烈的生育愿望?

戴媛媛:很多人说生育是母性自然本能,我其实很排斥这种说法。我在田野里面感受到的生育意愿都是有文化根源的。

一个是污名激发出来的斗志。一位姐姐说她之前做过一个手术,小腹上面留了一道刀痕。她去农村的澡堂洗澡的时候,人家看到她的刀痕都会问她孩子多大了,她就说她没有孩子,这是做手术留下的刀疤。人家就说这么大还没孩子,怎么回事?她会觉得像是做错了什么事情一样。还比如家庭中另外一个媳妇生孩子了,地位比她高了,她也会觉得自己很屈辱,抬不起头,这都是弥散在她生活中的。她会觉得我一定要争一口气,我一定要生个孩子给你们看看。

另一方面,生育的愿望可能来源于亲情的羁绊。有一位姐姐在她妈妈去世的时候感受到非常深刻的痛和连接感,她忽然很想想和另一个人再度建立这种连接。之前她一直不想生育,但母亲去世之后,她突然间就改变想法了,想要一个孩子,想建立坚固的联系。

我听不少姐姐都说过,横向的夫妻关系没有安全感,而孩子是永远不会背叛妈妈的。

张怡微:那可不一定。

戴媛媛:是不一定,但这是她们想象中的亲子关系。(笑)

如此城市:生育紧接着的就是养育,怡微也写过很多母亲和女儿,你会怎么描述你写过的或者别人笔下的母女?

张怡微:我只当过女儿,而且我从未感觉到有人召唤我要成为母亲。母女关系是很亲切的,大家都有母亲。我自己也看很多材料,去年有一本书叫《危险关系》,是日本的对话录,和各种作家谈母女关系。

里面有好多篇我都印象非常深刻,一是说母女关系里面父亲非常重要,但是父亲也不太参与。第二个非常有意思,母子关系其实结构比较简单,母女关系很复杂,它有很多谜。

男性作家,像苏童经常会写母女之间的嫉妒心。女儿第一次带男朋友上门,妈妈会穿得很性感。我小时候很喜欢看,长大之后发现这个不对,这是一种偏见。我身边从未发生过这样的事。

女作家开始写母女关系时,确实展现了不一样的风貌。法国2022年拿诺奖的安妮·埃尔诺,她的父亲原来是个工人,后来开杂货店。母亲则非常激进地希望女儿过更好的生活。

女儿长大了之后,她始终处在阶级的焦虑中,她想要为她的阶级复仇,可又进入了和原来完全不一样的生活。她会在意母亲用膝盖顶着开酒瓶的动作,会在意母亲对她现在生活的美好评价。这些幽微的时刻升腾起来,母亲奋力把女儿推向背叛她的方向。这里面有很多挣扎。

这些是文学会关注的层面。母亲嫉妒女儿有男朋友这样的事太表面了,太想当然了,导致它反而不是那么人性的真实。

如此城市:刚刚讲苏童写母亲嫉妒女儿,王安忆老师写过类似的,但是她的写法和男性作家很不一样。比如《长恨歌》里,王琦瑶对女儿的感情要复杂和细腻很多。女儿要结婚的那一刻,她的心境很微妙。但她在给女儿准备嫁妆的时候说她这样的人是不能缝被子的,所以就叫了一个女邻居来帮忙,后面这个场景可能男性作家没法触及。

张怡微:王琦瑶在解放前是一个国民党的情妇,她不是很体面。她没结成婚,16岁时候穿着红盖头拍照,后来选上海小姐穿婚纱,可她真的要穿婚纱的时候却没穿过,没结成婚。所以女儿真的要嫁出去的那一刻,她心里是有一些涟漪的。但其中还是有温情的一面,女性作家会把握得很好。

男性和女性不是重点,重点是我们为什么要写这样的一段关系。王安忆老师写《长恨歌》就有她的意图。改朝换代之后,40年代的母亲是一个已经被淘汰的时代精神。到80年代大家又开始怀旧了,她被打捞出来。女儿受到的教育是新时代的教育,她已经看不懂妈妈了,要看懂妈妈是要做功课的。

这一方面写的最极致的是《她来自马里乌波尔》,这也是一个寻母的故事。在德国出生的女儿怀疑母亲是不是个神经病。她为什么抛下女儿要离家出走?这是个痛苦的心结。

她费了好大的力量,终于找到母亲的一些轮廓,她发现母亲是在二战时被送到莱比锡的兵工厂制造炸弹的人。她小时候听到别人骂她妈妈的话,说她是美国间谍、纳粹、轻浮少女,各种各样的东西都堆在她身上。她要理解妈妈的痛苦,就要理解那段时间东欧历史是怎么演变的。否则她就永远理解不了妈妈的怪异之处。她为什么那么冷淡?为什么把家里所有照片都处理掉?为什么明明是这个亲戚却写成是另一个亲戚?母亲祖上是带有希腊血统的贵族,她是在时代高压之下很可怜的人。

——延伸阅读

李萱 | 中国父亲如何表达爱?从中国父亲、母亲和孩子的视角看父亲温暖

本期制作

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司