- +1

美国内战的全球回响:棉花世界的重塑与殖民主义的变容

前一段时间,美国总统特朗普高调批评“出生公民权”,引发全球热议。不少观察家指出,此举公然违背了刚刚度过150岁生日的、南北战争最重要成果之一——美国宪法第十四修正案。它通过法律的形式,确保了美国内战的胜利果实,并第一次给予了包括黑奴在内、全体“美国本土出生公民”以平等的权利保护,因此又有“第二次制宪”之称。

然而,鲜为人知的是,美国的这场内战,不仅使得数百万黑奴的命运得以改写,也在更广泛的意义上,令全球历史的进程受到了极为深刻的影响;而故事的主角,便是那根细细的棉线。

“棉花为王”:一场观念之战引发的经济后果

1858年,面对一触即发的战争危险,南卡罗莱纳州参议员詹姆斯·哈蒙德不无狂妄地表示:“只要(北方)胆敢开战,不费一枪一弹,我们即可让全世界臣服……事实上,没有任何力量能够向棉花发起挑战,因为棉花为王。”

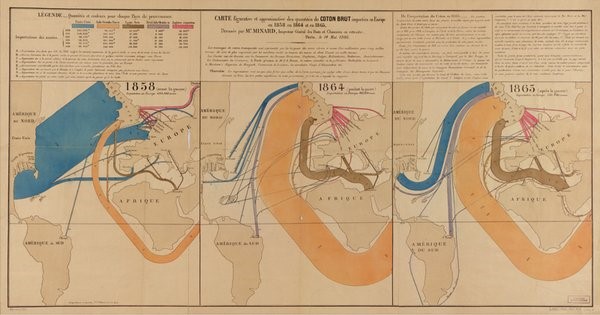

的确,在美国内战爆发以前,很少有人能够预料到,北方真的会仅因观念与制度上的差异,便向拥有着全球原棉市场近75%份额的南方开战——据统计,截至1850年代末时,“世界工厂”英国每年使用的8亿磅原棉之中,有近八成都生产自美国;在欧洲大陆,法国与俄国对对美国南部原棉的依赖,也分别达到了90%与92%的绝对高值。廉价的黑奴劳动力、优质的棉种、加上肥沃的土地资源,使得美国南部仅凭“原棉”一项要素,便牢牢地扼紧了欧洲各大国的咽喉。

然而,随着1861年萨姆特堡(Fort Sumter)的隆隆炮声,美国内战终究还是走向了现实。作为克敌制胜的一项重要要素,战争打响后不久,北方便切断了欧洲同南方的海上贸易往来,这使得后者的经济来源受到了严重的打击。而哈蒙德等人口中的“棉花王”,也由此被逐出了“王廷”,一别便是四年。

作为全球制棉体系中的源头一环,北方对南部的“棉花禁运”,迅速在欧洲导致了严重的经济与社会恶果。仅以英国为例,1862年初的原棉进口量,就因北部联邦军队的海上封锁,而锐减至战前同期的4%,“制棉中心”曼彻斯特的众多工厂只得因此被迫关停。经济的不景气,很快便影响到了就业市场;而大量的失业,则为社会动荡提供了契机。根据后世学者统计,在1863年的英国兰开夏郡,每4名居民中就有1名惨遭失业;而欧洲大陆的情况则更是不容乐观,全法的织工失业总人数甚至一度高达25万人。饥饿与贫困,使得大量的英国工人走上街头,政府不得不出动部队用以维护城市治安。在法国的阿尔萨斯,绝望的下岗工人们甚至张贴起了“无面包,即饿死”的大字报;欧洲制棉产业的凋敝景况,由此可见一斑。

尽管此时的欧洲各国,都普遍尝到了北部“联邦”军队实施“棉花封锁”的苦头,然而,它们却都因为拥有着各自的利益算计,因而拒绝直接卷入到美国的内战之中。对英国而言,美国北方日益扩展的小麦与玉米种植,正逐渐成为英国粮食的重要来源;而英帝国在加拿大的利益,也迫使英政府最好在新大陆采取一种更为谨慎的策略。在欧洲大陆一边,出于地缘政治因素的考量,支持一个统一的美国用以牵制英国,也远比造就数个分裂且弱小的国家、给英国以可乘之机来得明智。因此,1858年哈蒙德参议员在“棉花王”演说中所设想的那种“南方有难,万国支援”的景况最终并未发生;此时的南部“邦联”,也只能选择独自面对内战。

既然直接插手内战不甚可行,那么已然存棉耗尽的欧洲列国,必须寻找到新的方式,以解决国内面临的经济社会困局。“扩大原料产地”成为了他们新的选择。出乎所有人意料的是,这一选择,竟极大地改变了此后的全球历史进程。

当“棉荒”成为机遇

“因为内战,如此怪事竟然发生了:我们现在——尽管数量不多,但是此话千真万确——正从最不可能的地方输入棉花……(那就是)中国。”这条摘引自1863年3月《科学美国人》(Scientific American)的报道,至今读来,仍有着很强的生动性。

诚如这位记者所言,作为曾经全球的原棉霸主,此时竟要在自家的港口,迎接转运自英国的东方棉花,这确实是一件“咄咄怪事”。然而,若是将此时“正值内战”的历史语境纳入考量,那么这次事件也就没有什么特殊性可言了——就在美国因为战争因素,而对原棉实施“闭关禁运”的同时,世界的其他角落正在趁势崛起。

哈佛大学教授斯温·贝克特曾作出评论称,萨姆特堡声声炮响,不仅将美国引向了一个“受难的国度”,更“昭示了印度时代的来临”。面对原料短缺,眼光一直向“美”的欧洲产棉国,现在纷纷将目光投向了世界的其他角落;而欧洲的“棉荒”,也恰好为后者的发展,提供了宝贵的历史机遇。

除了上面提到的中国,正积极利用欧洲的“棉荒”而向世界市场进军之外,日本也于1863年开办了其第一家的机器纺纱厂,并在英国工程师与技术的帮助下,以日本土棉为原料生产棉纱。在巴西的东北海岸,棉花的增值也使得当地的自耕农看到了机会,辛勤的耕耘使得当地的原绵产量,在1860-1865年间实现了倍增。除了上述的地区之外,澳大利亚、秘鲁、墨西哥以及外高加索等地也纷纷加入到了棉花种植者的队伍之中,短时间内实现了各自对外出口的猛增。结合这一时期全球范围内各殖民与半殖民地的社会“改良运动”可以看出,在各国改革者求变图强、锐意进取的“推力”作用之外,世界市场需求的“拉力”,也在很大程度上起到了作用。

在上述这些欧洲“棉荒”的受益者之中,印度与埃及的表现最为引人注目。在印度方面,原先仅居美国南部庄园之外、棉花“补足产区”地位的印度,一跃而成英国头号的原棉进口地,甚至在1862年时,达到了后者进口占比的近90%,居于“垄断”地位。在埃及方面,不仅是棉花的产量因为“美国内战”的爆发而大为提升,出口贸易所带来的巨额利润,更是极大地推动了当地的社会政治变革。

面对欧洲极度扩展的原棉需求,埃及实际的最高统治者伊斯梅尔·帕夏(穆罕默德·阿里之孙)敏锐地把握住了机会,在其祖父开创的近代棉花种植业基础上,进一步地提升了埃及优质棉种“长绒棉”的质量与产量,成功地赢得了欧洲市场的认可,出口量一翻再番,从1860年时的60万坎塔尔(当地重量单位,1坎塔尔约合45公斤),一跃而为1863年时的130万坎塔尔。

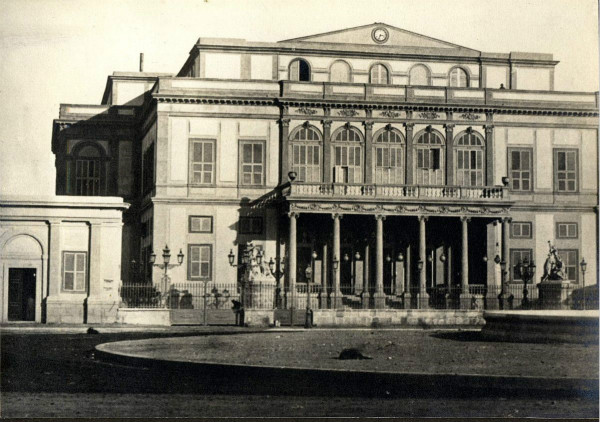

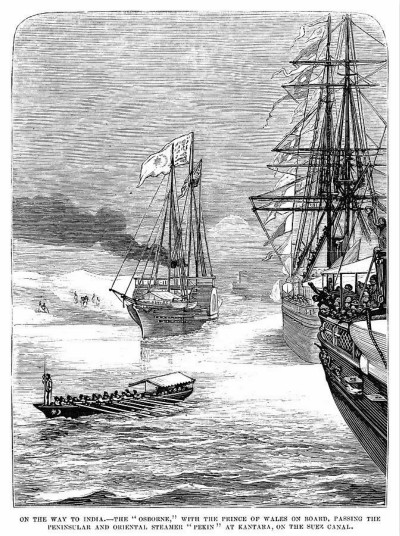

随着财富的增加,伊斯梅尔也开启了其雄心勃勃的现代化计划——他不仅于1863年即位之初,便力主推进此前进展缓慢的苏伊士运河建造计划,还在修建运河的“劳工待遇”与“运河所有权”等问题上,对法国殖民当局态度强硬,并最终赢得了拿破仑三世的让步,以“主导者”的姿态完成了运河的修通(1869年)。为了实现这一目的,他甚至两次访问欧洲,成功的出访也使他赢得了包括维多利亚女王在内欧洲众多名流的欣赏。在现代化社会的缔造上,伊斯梅尔也充分利用棉花出口的收益,完成了可观的进步:他不仅使得埃及建成了覆盖面积十分广泛的电报网络,还在首都修建了中东的第一座欧式歌剧院“开罗剧院”——威尔第的传世名作《阿依达》便是对它的落成献礼。

除了推动世界多地的经济与社会发展之外,美国的“内战”与欧洲的“棉荒”也在一定程度上为欧美自身的发展产生了影响。从美国方面看,“原棉禁运”所带来的欧洲承认南部“邦联”的可能性,极大地改善了北方精英的“东方观”,使得他们逐步开始采用一种较为“善意”的角度用以审视东方——因为正是由于后者的不断出口,才使得“原棉禁运”的后果不至如此惨烈,以致将欧洲最终推向邦联一边。

在给儿子的信件中,美国外交官查尔斯·亚当斯就曾直言不讳地表明,与其将其他棉花生产国的崛起看作是对美国的一种威胁,不如更多地将它看作是一次机遇,因为它将永久瓦解南方对于原棉种植的垄断。基于同样的理由,国务卿威廉·西华德也曾向华盛顿当局公开表示,美国非但不应限制其他国家的棉花种植,反而应当“尽最大的可能刺激它”。这种根本上立足于“自身利益筹谋”、却也在一定程度上体现出了“善意”的世界观,为我们理解美国在19世纪中叶处理东方事物上较之欧洲列国的“相对和缓”,提供了一条新的思考线索。

在欧洲一边,“棉荒”所带来的严重社会危机,很大程度上推动了社会救济制度的发展。为抚平失业民众的不满情绪,也为维持社会的总体安定,英国政府在“棉荒”爆发之初便接连划拨资金,用以赈济“灾民”;其覆盖面,甚至一度达到了总失业人口的75%。与救济力度升级相同步的,是政府救济策的极大更新:作为全球最早的几部“以工代赈”法规之一,于1863年通过的《制棉业区公共工程法》,给予了失业工人们以重新获得工作的机会,也使得曼彻斯特等地的城市面貌得到了极大的改观——运河得以疏浚、道路得以修通、园林得以建立。如果今天的游客能够有幸造访曼彻斯特,那么当地漂亮的亚历珊德拉公园,一定将会一个是度过悠闲午后的好去处,而它正是当年“棉荒救济”的遗产。

当机遇归于无奈

然而,对于亚历珊德拉公园的静谧,马克思却未必会予以欣赏。因为在他看来,与其将“以工代赈”看作是一种缓解失业工人悲惨境遇的“善行”,不如将它看作是一种对工人的特殊压迫——为了获得微薄的救济金,工人只得被迫接受沉重的公共事务,“而拒绝接受工作,就会被从救济名单中去掉。”

这一判断显然是十分公允的,因为它深刻揭露了“进步”与“机遇”表象之下、那种根植于结构的“时代性无奈”。而这种无奈,不仅在英国本土的“棉荒救济”中能够加以体现,在内战过后、全球“植棉热”泡沫的破裂中,也能够听到回响。

让我们就以之前详细介绍的埃及情况为例,来看看全球“植棉热潮”的最终结局。1865年,随着历时四年的美国内战结束,全球原棉市场又重新恢复到了战前的正常状态。然而,这一欧洲的喜讯,却是伊斯梅尔改革下埃及的噩耗。因为在此前的“植棉热潮”中,埃及已经将过多的经济重心调整到了“暴利”的棉花种植业上去,这使得国家整体的经济状况,已然呈现出了一种严重的畸形状态;而随着全球棉价的逐渐回落,破产在所难免。

为了应对这一局面,伊斯梅尔采取了两条自救途径;而这两项举措,却愈发使得他与他的的国家越陷越深:第一条便是“路径依赖”,即通过进一步扩大植棉区,以增加财政收入。这一动力,加之伊斯梅尔本人对于“强大埃及”的幻想,促使他不断向南扩张、以觊觎埃塞俄比亚的领土。但最终的事实却证明,他的这种努力是徒劳且失败的——经过连年的战争,埃及已然严峻的财政困局不仅继续加重,更使得战争地带形成了大片的力量真空,为不久之后意大利“北非殖民地”的建立提供了可乘之机。

另一条自救之路便是通过“举借欧债”来饮鸩止渴、以维持虚假繁荣,惊人的欧债总额在1875年时甚至达到了埃及实际财收的近一倍。利用此杠杆,英国悍然于1875年启动了对埃及财政情况的调查,并以此为借口,逐步侵取了苏伊士运河的控制权。身败名裂的伊斯梅尔最终只得于1879年黯然下台,而由“棉荒”所开启的埃及现代化之路,也终于从“泡沫”起步,以“泡影”收场。

随着苏伊士运河的“收入囊中”,英帝国的触角得以更方便地触及东方。而在那里发生的故事,则为我们呈现了“时代性无奈”的另一个版本。与埃及的情况不同,印度的棉花种植,在“后内战”的岁月中仍然保持了相当的发展势头。然而,面对这一现象,我们并不能做出任何乐观的评价,因为印度当地的“植棉热”,从产生之初起,便深深地打下了“殖民”的烙印——早在“棉荒”爆发初期的1862年,歇斯底里的曼彻斯特商会便公然声称,亚当·斯密的“供需规律”并不适用于印度;而应该采取的策略——根据《经济学人》的说法——便是积极干预,以对这个“既聋又瞎”的孩子提供“一套特别的教育方法”。在这一理论的预设之下,英国越来越多地介入到了印度殖民地的事物之中。而南亚次大陆的命运,也在殖民主义的不断“自我完善”之下逐渐沉沦。

因此,我们可以看到,在北部联邦军队的“原棉禁运”影响下,不仅使得世界的其他棉产区看到了机遇,更使得欧洲各国看到了原料产地“尽在他手”的巨大漏洞,以及单单依靠“来料加工-商品输出”模式谋取利润的脆弱性。在南北战争的隆隆炮火声中,一个“殖民主义”与“商品-资本输出”变本加厉的时代,正在悄然临近。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司