- +1

童世骏|记一次与“乌托邦终结”有关的多国之旅

时值改革开放四十周年,《探索与争鸣》微信公众号于2018年初,开辟“一个人的40年”专栏,揭示改革开放40年来一代学人筚路蓝缕、以启山林的心路历程,描绘气象万千的当代中国,对过去中国以总结、对当下中国以启示、对未来中国以期冀。专栏推出以来取得良好反响,不少学界人士应征投稿,“澎湃新闻”(www.thepaper.cn)获授权转载华东师范大学童世骏教授回忆他1989年欧洲多国之旅的文章。

每一个年度,我们都会有许多机会谈论许多“周年”,但在2018年,我觉得这样的机会不仅数量特别多,而且对我个人特别有意义。今年是与我的专业、岗位甚至人生关系特别密切的马克思诞辰200周年,是马克思主笔的《共产党宣言》发表170周年;今年也是我全程经历的中国改革开放40周年,是文革后首批大学生进校40周年——我不仅也是七七级中的一员,我还是其中直到今年才踏进“花甲之年”的同学。

花甲之年回顾人生,四十年前开始的改革开放和大学生涯,无疑是最重要节点。但改革开放四十周年之际回顾以往,我在1988年8月去挪威开始为期一年访学(此后又攻读博士学位,直到1994年8月拿到学位),大概也可看作是过去四十年当中我最重要的人生节点——因为有这个节点,改革开放对我不仅意味着走进大学,而且意味着走出国门;不仅意味着可以放眼全球,而且意味着可以周游列国。

一

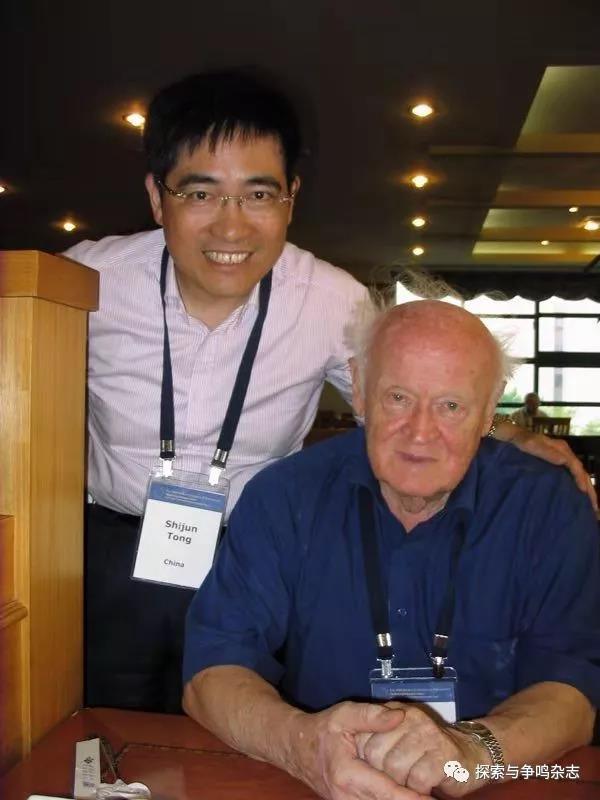

关于我在挪威那几年的生活,我的导师奎纳尔·希尔贝克在他的一本书里有这样的描述:“回首过往,人生许多事看似预料之外,亦非有意安排,而是在特定情形下或与他人遭遇之际不期然而至。1988年秋天发生的一件事正是这样一桩:一位年轻的中国哲学家突然出现在卑尔根大学研究所,他来自上海华东师范大学,在这里呆一年,研究哲学。这桩不期然的事件带来了我们之间的长期合作和终生友谊,我们的合作与友谊也延续到他的中国同事和我的挪威同事之间。他就是童世骏。”

从他在书里的描述看,我从1988年到1994年这五年当中,以卑尔根为据点,在挪威乃至整个欧洲,“玩”得是相当的high:

“1988年,童世骏来到卑尔根大学停留一年。离别之前,他决定在我们哲学系攻读博士学位。我应邀成为他的导师。此后他累次来作短暂停留,及至1994年,为撰就博士论文而作长久停留。

在此期间,往返卑尔根大学与上海华东师范大学之际,童世骏完全融入卑尔根的学术与社会生活。他作讲演、开讨论班,听讲演、参加讨论班,积极参与各种活动,从公共活动到滑雪、徒涉至挪威山顶小屋。在学术研究之外,他也熟谙本地的社会文化规则。因此,他成为本地学术圈的红人。

以卑尔根为基地,他也四处游历,自北方的特罗姆瑟到南方的杜布劳维尼克,南下周游仍是共产政权的国家,北上游历西欧。此外,他也结识访问SVT(卑尔根大学科学论中心)的国际知名学者,诸如来自基辅的弗拉基米尔·库兹涅佐夫、来自芝加哥的托马斯·麦卡锡、尤尔根·哈贝马斯。童世骏最后一次留在卑尔根大学是在他完成博士论文之前,我们安排定期研讨班,SVT的成员——尼尔斯·吉列尔、哈拉德·格里门、我——就他的论文逐章探讨,从而在友好同行之间践行广博而严肃的论辩。”

确实,挪威虽然是一个地处斯堪的纳维亚半岛的人口不到500万的国家,但要了解当代西方哲学,这个北欧小国却能提供其他欧美大国难以提供的条件。从“宏大叙事”的角度,我在《跨越边界的哲学——挪威哲学文集》的译后记中曾这样写道:

人们在把“西方哲学”分为“(欧洲)大陆哲学”和“英美哲学”,又把“大陆哲学”分为“德国哲学传统”和“法国哲学传统”等的时候,往往忽视了北欧数国独具风格的哲学传统,而这个哲学传统的最大贡献之一,就是致力于克服现代西方哲学中上述几大传统之间的严重隔阂和分裂。……现象学和分析哲学,解释学和科学论,先验主义(客观主义)和情境主义(相对主义),逻辑经验主义、斯宾诺莎主义和皮浪主义(甚至印度哲学、中国哲学),自由主义和共同体主义,维特根斯坦和海德格尔,哈贝马斯、阿佩尔和德里达、罗蒂等等,这些似乎截然对立的哲学立场和哲学传统,在北欧土地上却进行着卓有成效的对话和合作。对二十世纪西方哲学作总体把握,有必要了解北欧哲学家已经完成的和正在从事的大量工作。

从个人叙事的角度说,“这个北欧小国却能提供其他欧美大国难以提供的条件”,尤其表现这一点上:柏林墙倒塌几个月前,我在欧洲进行了将近五周的多国之旅。

这次旅行的主要目的,是去当时还属于南斯拉夫联邦的克罗地亚古城杜布罗夫尼克(Dubrovnik),在设在那里的一个叫做“大学间研习中心”(Inter-University Center for postgraduate studies)的学术平台参加两个学术会议,一个是社会政治哲学方面,一个是科学哲学方面的。科学哲学会议的主题我忘记了,在3月27日到4月7日召开的社会政治哲学会议的主题,我还记得很清楚:“哲学和社会科学:乌托邦的终结?”(Philosophy and Social Science: The End of Utopia?)。

在这两个会上我遇到了不少哲学名人,如阿佩尔(Karl-Otto Apel),马尔科维奇(Mihailo Marlcovic)、维尔默(Albrecht Wellmer)等(对创办这个学术平台以及举办相关学术活动具有关键意义的尤根·哈贝马斯那次倒没有来),会上的报告、讨论和会后的讨论收获不少,但与杜布罗夫尼克的20天相比至少同样收获很大的,是到达该城之前和离开该城之后的二十天旅行。

在1988年10月30日我给系里赵修义老师的信里,第一次提到这次欧洲之行:

另外,还有一件事情,现在还没有定,那就是:明年4月将在南斯拉夫召开一次以《实践》杂志(现在是一份国际性刊物,Skirbekk是编委之一)为中心的国际会议,Skirbekk已向校方提出申请,带我一起去参加。他可能向两个学院提出了申请,其中一个已经答应给我一半经费。看来,此行成功的可能性不小。这样,我就可以冲入西方马克思主义和东欧新马克思主义的老家去进行“侦察”了。我现在担心的是南斯拉夫明年不要打起内战或搞起政变来。我还从来没有替一个中国以外的国家的局势担过心呢。

在1989年1月10日的信中,我提到这次会议的经费落实了:

下午把那份稿子完成之后,觉得松了一口气,加上确实感到有些疲劳,就打算回住处睡上一觉再说。走到半路上,碰到Skirbekk教授,他告诉我:上面已口头通知他,我去南斯拉夫开会的钱已经批了。他因为四月份要接待两位法国教授,只能由我一个人去那儿。随后,他就和我一起商量,怎么去法。沿途经过哥本哈根、斯德哥尔摩、西德和奥地利各一个城市(我还未确定),我打算在这几个地方各呆一天(坐火车)。随后,他又往一个个国家的领事馆或大使馆打电话,了解申请visa的手续、时间、地点等等,每打完一个电话就写一张小条子交给我,办事利索极了,也周到极了。简直像一位挪威的赵老师。了解了这些情况之后,我明天上午将去丹麦、瑞典、西德和奥地利驻卑尔根领事馆申请签证。南斯拉夫在卑尔根没有领事馆,我得上奥斯陆去办理——下星期我恰好要去,据说可以在那里“立等可取”。Skirbekk还将为我安排去挪威中部的Tromheim和最北部的Troemsoe,我让他尽量安排得晚一些,这样我可以到那里看“白夜”。您看,我把国内的“公费旅游”的坏风气带到这里来了。不过,到挪威这两个城市,我可能得讲一两次课,以换取我的旅费。

在1989年1月30日的信中,提到为这次旅行做的准备工作:

我上周六刚回来。(1月)18日晚上坐火车去奥斯陆,呆了三天,22日上午去挪威中部山区Vinstra in Wadhal旅馆,过了6天既奢侈又激动人心的生活。学了一些滑雪的基本动作(由4名专业教练上课),摔了数不清的跤。27日回奥斯陆,28日回卑尔根。已经办了南斯拉夫和奥地利的签证,西德、丹麦和瑞典过几天可以办成。我刚才查了一下地图,发现回来的路上还可以经过捷克、东德和匈牙利。不知旅费够不够。要够的话,我也想去转一下。经费的具体数额也有了,一个地方是4725克朗,另一个地方是1000多克朗。这两笔钱加起来还没有我这次滑雪周用去的钱多,可见上一星期我过得多么奢侈。不过据说南斯拉夫的住和吃相当便宜,这点钱还是可以过像样的生活的。明天我将去旅行社办理订票(火车和旅馆)。

二

1989年3月26日,我终于到达了亚得里亚海边的这座古城。这是那天夜里给家人写的信:

现在是3月26日晚上9点半,我正在南斯拉夫的Dubrovnik Hotel Lero的Room102里给你写信。这就是说,我已经顺利到达了这次旅行的最后目的地(名正言顺的“目的地”)。

我是3月21日下午3点1刻的火车从卑尔根出发的。临行前,xx和xxx和我共进午餐,还喝了点酒,算是给我送行。……到晚上10点10分,火车到达奥斯陆。路上很长一段路还是跟上次一样,仍然风雪交加。但愿20天后回去时景观会有所不同。下车后很快就找到了去哥本哈根的火车。刚开始时火车较拥挤,但陆续下车者不少,后来每人可占2个位置,显得很空。

第二天(22日)早晨醒来后不久,火车就被开进一艘大轮渡,前后用了1个多小时渡过对岸——丹麦。过岸后很快就到了哥本哈根(正点,8点24分)。哥本哈根我住的旅馆离火车站不远,按中国的标准,这旅馆的收费简直吓人——260.00丹麦克朗(币值与挪威克朗相差不大),可房间十分简陋,最多只有中国的15元的房间水平。(而且——这旅馆实际上是处于一个“风化区”,周围有许多家“Sex Shop”之类的场所,其内容不便在此写怕弄脏了我的信)。把行李放在旅馆后,我便出发游览,先到著名的Tivoli游乐场,见到人们在门口买票,我也去买票入场,可谁知里面只有一个自动机恐龙展览——游乐场5月1日以后才开放,十分扫兴。

然后是穿过哥本哈根市内几条著名的行人专用街去看美人鱼雕像。因事先听人告诫过别抱太大希望,那只是一尊普通的雕像,到了那里后倒觉得感受颇美。随后,又去参观了一个美术馆,还专程去看了一个丹麦哲学家(索伦·基尔凯郭尔)的墓地。在丹麦的一天又下雨,又刮风,不太凑巧。好在哥本哈根可逛之处不多,没有太大的缺憾。

第三天(23日)早晨,在旅馆喝了点咖啡,吃了点自备的干粮(旅馆早餐7点后才供应,而我6点半之前就要离开),便去赶7点15分去汉堡的火车。这趟火车上最有趣的是10点半左右火车又上了轮渡,用了1个多小时渡过对岸——西德。这轮渡很大、很漂亮,轮渡上的免税商店很大、品种很多。我因为考虑到买东西机会尚多,未作比较不敢贸然行事,加上有一段晕船(那时我正好不容易挤进买食物的免税店里,经“再三考虑”后决定买一瓶可口可乐在车上喝,结果没买成——头晕得想吐,赶紧逃出店来,找个位置坐下),所以什么也没买。但愿回城时仍会经过这条线。12点24分列车正点到达汉堡,离从汉堡到莫尼黑的火车开车时间还有一个小时,我便出去在汉堡市中心街上转了一圈。汉堡的街景你可以从明信片上看出,非常繁荣。到达慕尼黑的时间是晚上8点,我预定的旅馆也离火车站不远。房费比哥本哈根的要便宜,但要舒适、雅致得多。

那天晚上对第二天的行程作了仔细研究,结果第二天确实玩得比较满意。以下便是我24日的活动:1)买一张24小时通用的车票;2)去1972年20届奥运会中心;3)回市中心,参观玛利安广场、圣彼得教堂、御所博物馆,以及慕尼黑一家最有名的酒馆Hofbrauhaus, 4)下午去近郊的一座王宫Schloss Nymphenburg参观。你一定还记得《茜茜公主》中女主人公的父亲爱喝啤酒、母亲叫“路德维希”吧!这些都同慕尼黑有关。

慕尼黑是巴伐利亚的首都,盛产啤酒,而巴伐利亚有一名以风流著称的国王便叫路德维希。Schloss Nymphenburg是巴伐利亚国王的夏季王宫,很有气派,城堡里有不少油画、壁画和文物,还有一个叫“Beauty Gallery”, 对历史和文化不感兴趣的人,对这个厅都感兴趣——路德维希二世请画师把王宫中所有美人都画一幅像,集中在一起,这便是那个大厅里的60多幅画。晚上先在旅馆房间啃了几块面包,然后出去重新逛了一圈慕尼黑市中心,其间还在一家啤酒馆喝了一大杯啤酒——真正的德国南部巴伐利亚的啤酒!(全世界四分之一的啤酒是在这里生产的!)在慕尼黑最遗憾的是:所有的店,除了要填饱肚子的快餐和要解渴的啤酒馆,全部关门。街上游客仍然不少,一是看慕尼黑许多中世纪建筑(其中心是玛丽安广场你可以从明信片上看出,一是看橱窗,我特意看了好多珠宝店。……

昨天(25日)早晨8点14分离开慕尼黑,经过奥地利(沿途风光极佳,但一入南斯拉夫境内却是另一世界)晚上6点钟后到达南斯拉夫西南部城市Zagreb,我利用换车间隙去街上看了看,买了几张明信片,换了点南斯拉夫第纳尔(100克朗=124148个第纳尔,简直是天文数字!),晚上9点半上车,今天早晨6点40分左右到达Sarajero(瓦尔特保卫的城市),又转乘7点半(实际8点半开),于11点半到达Kadeljevo,然后又乘12点半的汽车,于2点半到达Dubrovnik——一个集海滨自然风光、历史文化遗产和现代化生活设施于一身的非常非常漂亮的城市。我的房子正对大海,与一保加利亚人合住,很舒适。下午洗了一个澡之后便去散步、闲逛,一路走,一路赞叹不已。我要在这里住好久,详情下几封信再告诉,你先看明信片再说。我在哥本哈根、慕尼黑都给你寄过明信片,不知收到了没有?这封信中我把我到过的另外两个城市——汉堡、Zagreb——加上Dubrovnik,一共三张明信片夹在信封中。……

在杜布罗夫尼克,我与一位叫斯蒂芬的保加利亚青年住在同一个旅馆房间,见证了传说中的保加利亚人点头表示“不好”、摇头表示“好”的特点。我从网上查到,这家Hotel Lero现在还在;只要有机会,我一定会带着妻子一起去那里住几天,因为那时我急切地等待着怀着双胞胎、即将临产的妻子的国内来信,而旅馆大堂服务员每天听完我问“Any mail for me?”(”有我的邮件吗?”)后,总是笑眯眯地回答:“Maybe Tomorrow? ”(“也许明天会有信?”)

在杜布罗夫尼克的20天中,深感在学术活动当中,来自东西方国家的知识分子已经能很通畅地交流。会议的工作语言是英语,来自匈牙利、波兰、捷克、甚至保加利亚的学者与西方学者之间交流几乎没有任何障碍。一位匈牙利女社会学家虽然怀着身孕,也来参加会议,那时正在读德国学者Oscar Negt写的一本中国游记,读完后把它送给了我,让我能通过阅读有特别兴趣的读物来提高德语水平。苏联来了一个规模不小的代表团,为首的比较年长的学者用俄语发言,由别人做翻译。罗马尼亚有人来,但不大与人交流。民主德国没有来人。

相比之下,学术活动之外的活动,东西方学者的差别就比较大了。晚上和周末的活动,基本上是社会主义国家的人凑在一起,其直接原因是我们口袋里都没有多少hard currency(硬通货)。记得有一个晚上,大家约好了一起去迪斯科舞厅,那是我第一次、也是迄今为止唯一的一次在“群魔乱舞”中体验震耳欲聋。在嘈杂的背景音乐中我们扯着嗓门讨论市场经济和计划经济的区别,一位俄罗斯学者的话我到现在还记得很清楚:在市场经济中,商品是supply(供应)的,而在计划经济中,商品是deliver(投放的)的……。我说是的是的,我们那时的学校工会经常发通知说是“组织到”一批水果、水产、电风扇,等等。

古城在亚得里亚海滨,每天我都是沿着海滨,从城外的Lero宾馆走到城内的会场,头上戴着耳机,耳朵里听着卑尔根大学哲学系的英国同事Ralph Jewell 借给我的一个金属外壳的索尼Walkman播放的古典音乐。我曾在一篇文章中写道,“……于是,听格里格的《皮尔金特》,我眼前会出现挪威的冰川和峡湾;听莫扎特的长笛协奏曲,我耳边会响起亚德里亚海的涛声;《洪湖赤卫队》的乐曲响起,我就仿佛又站到了1976年冬天崇明农场那白雪皑皑的农田”,出处之一就是这段经历。

在杜布罗夫尼克期间印象很深的,是一个周末的亚得里亚海上游。主办方在黑板上出通知说,周末要有这个活动,资本主义国家来的与会者要出多少钱,社会主义国家来的与会者免费。我在1989年4月8日给家人写的信中这样描述这次海上游:“今天上午九点一刻,坐大巴士到一个码头,坐一艘仿古游艇,在亚得里亚海上游弋了大半天,其间还上两个小岛散步和野餐。其结果是:四点半回到码头时,没有一个人觉得快活——人人都觉得遗憾,因为他们必须离开这艘船,必须上岸,必须结束这marvelous day!”

在游船上,我与波兰华沙大学一位做数学哲学研究的青年聊得很多,发现虽然中国和波兰相差那么大,但我们都结婚之后没有自己的住房,都住在岳父母家里(我婚后住在教工宿舍,出国期间妻子住在娘家)。但我们同时也都承认,与我们的大多数同胞相比,我们这一代人还是很幸运的。这位波兰朋友几个月后将去剑桥工作一段时期。在1989年5月18日写给系里一位老师的信中,我这样写道:“有一次我们谈到我们的父辈,都觉得,他们并没有偷懒,可到了老年,依然什么享受也没有;而我们,年纪轻轻,居然能在Dubronik这样的地方开会(这地方连那些来自西方国家的走遍世界的人都赞叹不绝,尤其在一个星期天我们坐一艘仿古游船在亚得里亚海中游弋了一天—您可以想象,不,您难以想象,这是怎样的一种享受!),这简直太不公平了。”

但是,在杜布罗夫尼克的时候我们都觉得,在这里开会、观光确实不错,但在这里做居民,却有理由忧心忡忡。在短短20天当中,我记得邮票价格涨了三次,而商店里日用品的标价,也都是天文数字。人流很大的街上有不少报亭,其显眼处往往放着西欧大城市也不那么放的色情报刊,全不顾小学生在上下学时候会成群结队从这里经过。但在这个国际旅游胜地繁荣景象背后显露出不祥之兆的,还有比糟糕经济和颓废文化更严重的东西,那就是火药味越来越浓的科索沃冲突,以及裂痕越来越大的南斯拉夫联邦各共和国之间的关系。1991年克罗地亚宣布独立,杜布罗夫尼克城遭到了塞尔维亚方面的狂轰滥炸,直到1995年以后才开始逐渐修缮复原。

三

结束了在杜布罗夫尼克的学术会议以后,我又开始了由南返北的欧洲之行。记得我是坐汽车到萨格勒布,然后坐火车去布达佩斯。布达佩斯下火车以后,我拖着行李在一条街上寻找旅馆,听到一位老太太在二楼的阳台上招呼我,邀请我住在她的家里。我上去以后,发现我和她的共同语言只有程度都很不高的德语,恰好能用来谈论租房天数和房间价格。老太太怕上当,只收匈牙利货币,而那时可以很方便就可以在黑市上换到匈牙利福林,因此我就以非常便宜价格在她家里的一个小而舒适的小房间里住了下来,但说好第二天早上要与老太太一起去办理租房登记手续,在一个大概相当于我们里弄派出所的地方。

在布达佩斯住了两夜后,我启程去维也纳,坐的是著名的“东方快车”(Oriental Express)。车上与一位瑞典女士相邻,交谈得很投机。她说起她丈夫是阿根廷人,于是我们谈起了天主教和新教之间的区别。记得这位瑞典女士说,天主教徒犯了过错以后,比较容易通过上教堂祈祷、忏悔等方式,而减轻心理负担;但他们在减轻心理负担以后,则往往更容易重返同样的过错。正谈得很起劲的时候,火车到了匈牙利和奥地利之间的边境检查站,上来了几位匈牙利警察,他们查看了我的护照和签证,发现我的护照签证处已经盖了一个章:Ungueltig(作废)!这时我才意识到,我从西德到南斯拉夫的路上,是经过了奥地利的,虽然没有下车,但确实是有奥地利警察上来查看过护照,但我没注意警察当时是盖了章的。这样,我就只好乖乖地服从边境警察的命令,带着行李立即下车。在我结束了欧洲南北游以后回到卑尔根几个星期以后,我收到了那位瑞典女士的一封来信,在这封信中她不仅表达了问候,希望我边境下车以后的行程都还顺利,而且表达了自己的歉意:当时她眼睁睁看着我被匈牙利警察恶声恶气地赶下火车,却完全无能为力,一点没能帮助我。

边境站被迫下车以后,匈牙利边防警察给我两个选择:或者自己想办法现在就回布达佩斯,或者坐晚上从维也纳回布达佩斯的东方快车。这时有一位出租车司机走过来,问我是否愿意坐车回布达佩斯,200美元,我想了想,说还是等晚上的列车吧。于是我被送进了一个蛮大的会议室样的房间,里面已经关了十来个人,有波兰人,捷克人,我桌子对面坐着的是两个罗马尼亚女孩,英语很不错,整个下午就一直交谈。她们告诉我,她们是在夜色之下淌过一条边境小河从罗马尼亚跑到匈牙利来的,奔跑时还能听到身后的枪声。到了匈牙利以后,她们的目标就是经过奥地利与已经到了西德的男朋友相会。她们的策略很简单:仅用塑料袋带着几件替换衣服,不带任何证件,一趟趟坐上从布达佩斯到维也纳这趟东方快车(其中一位女孩已经是第八次做这样的尝试了),以为总有一次能躲过边境警察的耳目,进入奥地利国境。

我请两位罗马尼亚女孩中的一位为我拍了一张照片——那是我唯一的一张失去自由时的照片,但脸上却是笑嘻嘻的。为了感谢她们,我把随身带的这一本英语读物送给她们,她们很高兴地收下了。晚上,从维也纳到布达佩斯的列车来了,我和房间里其他被关押者一起上车,到布达佩斯车站了,护照才还到我手上。下车后我又去找那位老太,告诉她碰到了什么事,她很热情地让我再住一夜。第二天早上,我去维也纳驻布达佩斯大使馆去办签证,然后坐火车去维也纳,住了一夜、玩了一天后,上了火车。我虽然已经办了捷克斯洛伐克的签证,但因为在布达佩斯多呆了一天,就只能眼看着火车经过布拉格,直接去了东柏林。

从维也纳到柏林的火车很空,坐在我对面的是一位东德女大学生,她很健谈,说她丈夫正在莫斯科上大学;虽然是大学生结婚、生孩子,但都得到了政府的补贴。她显然很自豪,说在整个东欧,东德的生活条件是最好的,住房、医疗、休假、生儿育女等,政府都有补贴;她和她家人已经去过东欧许多国家。但我问她去过西柏林没有?她笑笑说,没有。从洗手间回来后,她很高兴地告诉我,这车条件不错嘛,洗手间有手纸的。我把一盒在维也纳买的巧克力给她女儿,她非常高兴地收下了。

火车到了东柏林,下车后发现这车站与维也纳和慕尼黑的车站相比,明亮度和清洁度都要相差不少。但走出车站以后,我停下脚步想弄清楚走的方向时,一对正在车站广场溜冰的男女青年,非常优雅地滑溜到我面前,非常友好愉快地用英语问我要什么帮助,让我对这个城市有不错的初步印象。

在东柏林的旅馆住下以后,就去街上走走,那时正是傍晚,百货店还没有关门,货架上东西并不丰富,像皮球这样的轻工产品往往都印着商品价格,就像书店里的书那样。从百货店走出来,夜色已经降临。总的感觉是城市非常安静,街道行人很少,包括马克思恩格斯广场也没有什么人。最醒目的,是高高耸立的电视塔顶端那盏诡秘地一闪一闪的灯光。

我在东柏林住的是一家五星级宾馆;记得当时在挪威预定东柏林的旅馆时,找不到其他选择,只好以80美元之巨的价格预定了这家名叫“皇宫酒店”的饭店。那是我平生第一次住五星级宾馆的客房,在那里是可以看在挪威也看不到的西方电影的。在社会主义的东柏林的五星级宾馆住宿还有另外一个好处,那就是是可以在旅馆办签证去资本主义的西柏林游玩。于是我第二天一早就到了设在地下的边境关卡,经过完全是两国之间才有的复杂严密的出入境程序,进入了同一座城市的西面部分。我在西柏林转了不少地方,对东西柏林截然不同的市况和夜景有了比较,但居然一直没有找到把东西柏林分隔开来那道墙。眼看天色已晚,我要坐夜车踏上回挪威的旅程,就放弃了寻找,心想,这个地方以后我总会再来的。

我完全没有想到,不到七个月之后,这座墙就突然倒塌了。

4月23日,我结束了为期33天的多国之行回到了卑尔根,回到了我已经有点家乡感觉的这座大西洋边的峡湾之都。两天后,我虽仍不清楚亚得里亚海边讨论的那个问题最后该怎么回答,但从家里打来的电话却让我信心满满:遥远的黄浦江畔,两个美好的新生命诞生了。

本文转载自《探索与争鸣》公众号“一个人的40年”专栏。本文入选《探索与争鸣》编辑部编选的《一个人的四十年》(上下卷)(生活·读书·新知三联书店,2018年12月即出)。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司