- +1

面对“想象中的危机”,北欧福利制度的可持续性经得住考验吗

北欧道路:社会可持续性

就世界范围内的现代化进程来说,北欧可以说走的是一条具有社会可持续性的发展道路。挪威学者尼娜·维托谢克(Nina Witoszek)和阿特尔·米特图(Atle Midttun)认为这种现代化经历了三个不同的发展阶段,每个阶段都标志着一种历史性的选择和更迭。第一个阶段是经济、技术方面的现代化,其标志是技术革新、工业革命以及由此创造出来的前所未有的巨大生产力。第二个阶段是社会可持续性的现代化,即福利国家的建设和发展。它以社会关爱(social care)和互助合作(partnership)的精神和理念为原则,织就了一幅巨大的社会安全网,给单纯追求技术/经济发展的势头套上了一副人性化的缰绳。现在又进入了生态现代化(eco-modernity)的第三个阶段,以解决由环境和气候变化所带来的巨大挑战。[1]

北欧为什么会发展出这样一种社会可持续性的现代化模式?关于这个问题已经有了众多的讨论和研究,其中经常被提到的因素有比如:较弱的封建制度、自由农民/渔民以及他们的组织、较早普及的识字率、草根与精英之间的携手合作等等。除了这些以外,维托谢克和米特图两位学者还提出了两个他们认为不太受人注意的因素。一是北欧共同信奉的人道主义,其源头可以追溯到十八十九世纪基督教启蒙的传统——撒玛利亚主义和社会团结的观念。二是由北欧各国地方小社会发展出来的互助合作精神和积累出来的地方性治理知识与经验。这些地方往往很小,自然条件也比较差,人们为了生存必须互相依赖、团结合作,而不是一味地彼此竞争。[2]这两者糅合在一起就凝聚成了北欧人深信不疑的强调平等、互助和人性化的价值观。

丹麦哥本哈根的运河上,人们在划独木舟。

这两位学者将北欧的社会可持续性发展归结为是一种“自我设限”(self-limiting)的现代化。他们认为,现代资本主义的发展是建立在一种超越限制的心理基础上的,其内在逻辑是超越自然、超越文化、超越人类和上帝的无上限发展。这种傲慢的发展观在北欧这里遇到了强大的阻力。北欧人通过历史上一系列的refolution(改革的革命,而不是革命的革命)摸索出了一条小我大他、共生共享、团结合作的发展道路,树立起与追求利润和利益最大化的资本主义“经济人”截然不同的价值观。北欧人强调公共意识和合作精神,他们的理念不是要去追求个人的无限发展和利益膨胀,而是要建立一个在平等、均衡和互助原则基础上的“公平社会”。[3]

就这一点来说,北欧人显现出一种实用主义的双重性。一方面,他们在经济和贸易问题上是全球市场和市场化的坚定支持者。另一方面,在工作条件和福利待遇问题上他们又是本国主义、集体主义和亲社会性(prosociality)的坚定守护者。在社会问题上,他们的态度与达尔文主义截然相反、背道而驰。达尔文主义相信优胜劣败、适者生存,而北欧人却强调亲社会性对人类生存发展的至关重要性。他们更为钟情于威尔逊与威尔逊发表的第三波物种进化论。这一理论发现,亲社会性行为和合作会大大提高一个(物种)群体的发展和竞争优势。[4]这个理论不否认,在自私和不自私的两类人混杂的族群或群体里,自私的人往往会占便宜,捞到更多的好处,而不自私的人则免不了会吃亏。但是他们的理论证明,一个具有亲社会性的族群或群体肯定会比那些自私自利、勾心斗角的群体更具有生命力和发展潜力。用两位威尔逊的话来说,就是“自私自利行为会击败团体中的利他主义,但利他主义的团体肯定会战胜自私自利的团体,别的都不必多说”。[5]

维托谢克和米特图特别指出,北欧的亲社会性和强调合作的传统由来已久,根深蒂固。它是由在文化上和价值观上一点一滴的变革和更新而逐步积累起来的。这些价值观体现在社会生活的方方面面,如宗教信仰、文化教育、社区互动、劳资关系、性别关系、人际交往等等。久而久之,就形成了一种“心灵习惯”(habits of the heart)或“记忆习惯”(habits of the mind)。[6]北欧也因此构建起了一个“想像中的道德共同体”(imaged moral community),它强调亲社会性,看重团队合作,反对并抵制自私自利、唯我所欲以及个人对名望和权力明目张胆的索取和张扬。尽管他们无法也不可能完全消除利己主义,但社会的主流文化一直强调和维护共同利益与集体合作,反对并抵制利己主义和反社会行为。这在瑞典社民党提出的“人民之家”和丹麦社民党提出的“丹麦人民的丹麦”的政治纲领中都得到了清晰的印证。[7]基于这样一种理念建立起来的福利社会在北欧人看来是具有社会可持续性的“善良社会”,这是他们的骄傲,也是他们幸福感普遍比较高的主要原因。[8]

北欧道路:道德可持续性

很显然,北欧福利国家的社会可持续性是以道德可持续性为根基和前提的。后者一经动摇或受到侵蚀,前者就将面临着坍塌的危险。也就是说,一旦钻空子、占福利制度便宜的行为普遍存在,它就会动摇甚至破坏福利制度赖以立足的根基。这在挪威学者凯莉·麦克考恩(Kelly McKowen)看来主要涉及到两个方面。一方面是这种行为会动摇和削弱福利制度在公民心目中的合理性和合法性。福利制度的出发点是尽量抹平社会差距、为社会弱势兜底、防止社会贫困的出现。这种道义上的互惠、公平和正义之所以能得到北欧人打心眼里的认同和支持,在很大程度上是因为人们相信社会资源再分配的过程应该并且是公平合理的。[9]只要分配不失公平,人们并不介意国家把社会资源集中起来拿去分配给需要帮助的人。可是,一旦白吃白拿、吞噬社会福利的行为成为主流,人们的心理就会失衡,福利制度就很难再赢得人们的普遍认同和支持了。另一方面则涉及到福利制度的经济家底。它是靠纳税人交纳收入所得税积累起来的,交纳税收的人越多,这块“蛋糕”就越大。反之,如果吃“蛋糕”的人越来越多,吃的也越来越多,这块“蛋糕”就越做越小,最终加重福利国家的财政支出负担,使其入不敷出,从而大大减弱经济上的可持续性。[10]

其实,不光是外人,北欧人自己也早就看到了福利制度的脆弱性。丹麦政治家和社会学学者本特·罗尔德·安德森(Bent Rold Andersen)在1984年的一篇文章里就指出,全民福利制度从一开始就不是为“生人社会”和斤斤计较、谋求个人利益最大化的“精明人”所设计的。他认为,北欧在福利国家建立之前就存在着种种小规模范围内的济贫互助措施。它们镶嵌在教区、村落和家族等关系网络之中,也就是所谓的“熟人社会”。人与人之间的亲熟关系和面对面的日常来往使得人们不得不考虑自己的口碑和面子,因而能够在一定的程度上克制私欲,不好意思去过分伸手摄取他人的帮助和援助。福利国家建立起来以后,教区、村落和家族等小社会的作用完全被国家所取代了,国家也打破了过去人与人之间面对面的亲熟关系,形成了一个庞大的“生人社会”和一套与人淡漠的官僚化管理体系。生疏和距离感使打小算盘的人可以无所顾忌。安德森认为,如果不想办法强化权利和义务、索取与付出之间的对等关系,或者重新恢复小社会在组织社会福利分配方面的作用,那么偷奸取巧、精于算计的人就会追求索取最大化,付出最小化,最后有可能把福利制度彻底吃垮。[11]

另外一位丹麦社会学学者奥格·索伦森(Aage Sørensen)也在1998年的一篇文章里表达了类似的担心和悲观看法。与安德森的角度略有不同,索伦森重点强调的是文化和对权威的态度。他认为,从18世纪就逐渐开始铺垫的社会福利是建立在王权和臣民之间不对等关系的基础之上的,一边是权力绝对主义的恻隐之心,一边是受惠之人的感恩和虔诚主义,颇有些中国文化中所说的“恩赐”之意。所以那时的掌权者可以很大方地推出一些福利措施,比如丹麦在1799和1802年出台的《济贫法》,而不必担心会被什么人滥用,因为人们的行动在很大程度上是受那个时代特有的“服从和毕恭毕敬”精神所制约的。索伦森指出,进入20世纪以来,这种“服从和毕恭毕敬”的文化早已被张扬的个人主义所代替。人们把获得福利视为自己天经地义的权利,不再感恩戴德,也不再崇尚和敬畏权威。这就在文化和心理上深深地侵蚀了福利制度的根基。很显然,全民开放性和普遍性福利的实现是与高水准的公民道德相匹配和挂钩的。它要求人们对制度的珍惜、对规章的遵守、对自我的克制和对公共资源的节约和爱护。这些道德品质和自我约束精神一旦大面积消失,就将抽空福利制度的道德精髓,导致道德上的不可持续性。[12]这里面的悖论就在于,自私自利行为是福利制度的天敌,但福利制度不可能排除并杜绝自私自利行为的存在。

福利制度可持续性的双重画面

上述两位学者说得各有道理,分析得也都比较到位。事实上,关于钻空子、占福利制度便宜的个例确实是时有发生和报道。麦克考恩就举了挪威发生的一个这样的例子。挪威统管社会福利的机构叫NAV,即Ny arbeids -og velferdsforvaltning(新就业与福利管理)的缩写。在经过了2005年一场大规模的行政改革之后,挪威把以前分散在不同部门之间的所有社会福利都集中在一个屋檐之下,创建了一个覆盖全国的NAV机构。其目的是加强协调能力、提供全方位服务,促进社会福利领取者的重新就业。“多就业,少救济”是雄心勃勃的政治家们在NAV始航时提出的响亮口号。2012年,位于首都奥斯陆北部的一个地方NAV机构的工作人员发现,当地的一群高中生竟然在讨论着如何到NAV去领一份社会救济金,然后休学一年、出去游玩的计划。他们显然是在有领取资格的人群范围之内,但不是必须和急需的。他们的举动虽然不违法,但却是不道德的。[13]丹麦最近的一个例子来自一家网络媒体2023年5月的一则报道。报道说,一位家住费英岛北部的女子曾进入某大学某专业学习,后因缺课太多在2021年退学。她前脚用退学证明申请到了社会救济,后脚却又报了另外一个专业学习并拿到了助学金。几个月内,该女子领取了5万多她本不应该领取的社会救济金。[14]

奥斯陆市政厅

挪威的事件暴露出来以后,NAV的工作人员有创意地在NAV一词后面加了一个词缀ing,把它变成了动词Naving,专指那些吃NAV、占福利便宜的行为。这不仅给挪威语增加了一个新词汇,也由此引发了一场空前火爆的公共大讨论,人们对吃福利现象的关注、不满和担忧犹如漫天的雪片纷沓而来。有人说,“吃NAV比工作赚得还多”,也有人说,“看来吃NAV也能过得很体面哟”。更有生气者呼吁公共部门想办法“提高领救济的门栏,把年轻人挡在NAV门外”。[15]在丹麦,同样的情绪表达在媒体上也是屡见不鲜。右翼党派直呼,社会救济继续这么大方地发下去,人们怎么还会有出去工作、自食其力的动力?!一家左派阵营网络媒体最近也报道了某个智库发表的一份题为“奢侈生活”的调查报告。该报告指出,在丹麦那些没有工作靠社会救济生活的人,他们的手头其实很宽裕,日子过得很舒适,简直就是一种奢侈。因为他们除了社会救济金以外,还可以免费使用一系列公共设施,在就业中心甚至有免费的卡布奇诺喝。一位自由党的移民事务发言人计算了一下,一对吃救济的夫妇每个月可以领到高达24000克朗(约合人民币25000元)的救济金,加上其它免费的隐形收入,过得真可谓是一种“躺在社会救济上面的甜蜜生活”。[16]

北欧素有“亲社会性”和“道德优越”之美誉。然而上述的例子不仅验证了“反社会性”的存在,而且也在“道德优越”的合奏中弹出了一个十分不和谐的音符。这样的事例每每曝光都会给公众心理的不平衡之“火”添上一把干柴。日积月累,点点滴滴,难免会使人对福利国家的前景产生疑惑和担忧。北欧的福利制度到底有多大的道德可持续性呢?福利制度会持久吗?福利制度会不会养懒人、鼓励“搭便车”,到头来坐吃山空啊?这种担心并非杞人忧天。事实上,除了滥用现象的存在以外,当今福利制度本身面临的挑战也是严峻的和多方面的:一是人口老龄化和人口出生率的下降,意味着将来支撑福利制度的劳动人口缩小,依赖福利制度的老年人口增加;二是全球化带来的后果。这又分为两个方面:第一,劳动力的自由流动对丹麦的高工资、高福利形成了挑战,使其在激烈的国际竞争中处于不利地位;第二,外来移民和难民的不断涌入又大大加重了福利制度的支出和负担;三是上述这些挑战综合起来会对人们的工作积极性,尤其是年轻人的工作积极性产生影响。[17]在这种情况下,担忧既不是无中生有,也不是可以避免的。

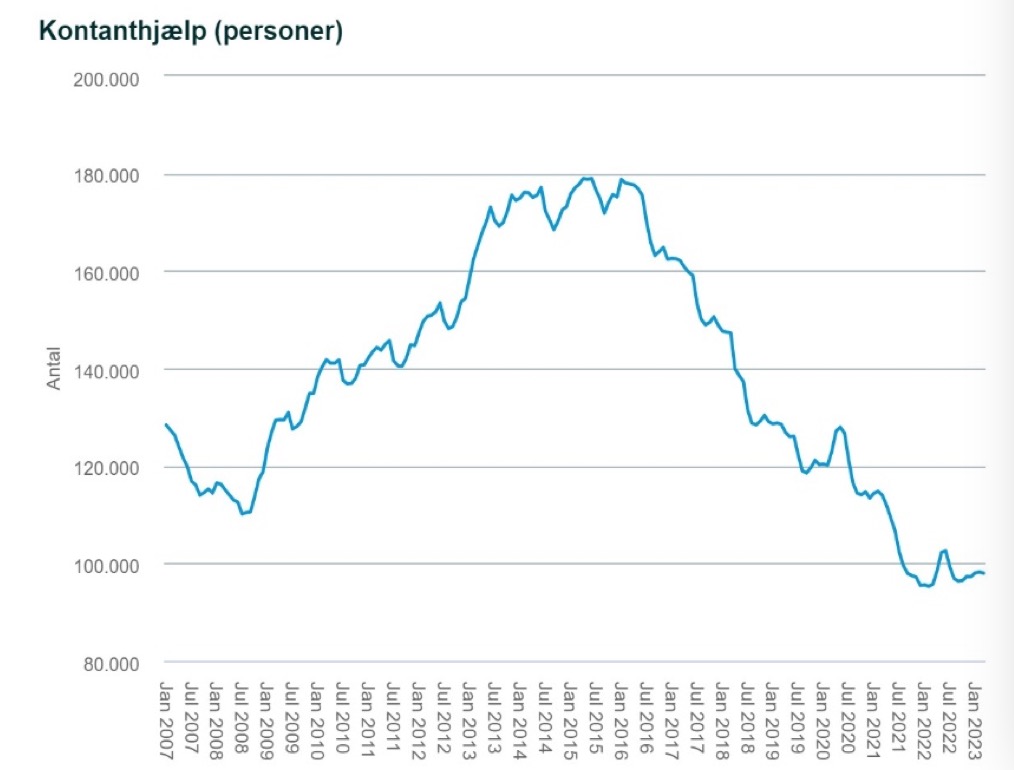

然而,在滥用与担忧的对面,北欧社会也展现出了一些能够预示社会发展大趋势的数据事实,而这些事实又反过来显示了福利制度的韧性和弹性。以丹麦为例,首先是领取社会救济的人数和比例,这是我们判断社会救济这份“免费的午餐”是否会吸引越来越多的人前来“蹭饭”的基本事实依据。最近,丹麦国家统计局公布了一项显示丹麦以社会救济为经济来源的人口数量从2007年1月份到2023年初的变化图表。从中可以看出,这部分人口数量呈现出一个山状型曲线,从2007年1月的128366人到2023年3月的97972人,走向是在明显地下降。[18]这表明,尽管吃社会救济被广泛认为是“天上掉下来的馅饼”和一条“不劳而获”的捷径,领取者的人数并没有出现逐年递增的情况。相反,它在2023年降到了历史最低水平。丹麦工人运动商业委员会认为这一变化展现出了一个非常具有正面意义的大趋势。[19]

丹麦以社会救济为经济来源的人口数量在2023年降到了历史最低水平

其次是关于就业人口的大事实。很显然,就业人口和失业/无业人口是一条河里的水,就看他们往哪边流。这边多了,那边就少。那边多了,这边就少。因此,查看就业人口的增减也是我们判断福利制度“健康状况”的一个重要指示标记。在这方面,首先可以捕捉的一个风向标就是人们对工作的态度。丹麦财经报最近报导了Epioin在2021年进行的一项民调,它显示出丹麦人对工作的高度热爱。有1800名在职人员参加了这项调查,其中80%的参加者表示他们非常喜欢和热爱他们的工作,比2020年高出3个百分点,比2019年高出4个百分点。[20]另外一家丹麦网络媒体Avisen.dk也在早些时候对1025人的工作态度进行了一项调查。调查表明,69.9%的参加者认为他们在工作中特别看重的是工作的内容和任务,也就是说解决问题和完成工作任务过程中带给他们的挑战感、责任感、能动感和成就感,这是他们从工作中获得满意和幸福感的最主要原因。另外23.9%的参调者认为有好的搭档和同事是他们热爱工作的重要因素,而回答工资很重要的只占参调者的7.2%。[21]这表明,多数丹麦人热爱工作,注重工作给他们带来的充实感和收获感,不工作的生活对他们来说是没有多大的吸引力的。

这从丹麦官方的就业数字中也得到了体现。根据丹麦国家统计局的统计,丹麦就业人数在2021年11月增加了17000人,比10月份增长了0.6%。这使丹麦的就业总人口达到了将近三百万。[22]就挪威来说,麦克考恩(Kelly McKowen)也认为,人们对福利制度要垮台的担心是一回事,但实际的就业统计数字又是另一回事。麦克考恩援引了OECD欧洲经济合作组织在2014年的一项报告,该报告指出,尽管挪威有着非常慷慨的社会救济,但是依赖于社会救济而生存的人口比例并不多。相反,挪威有着很高的就业率。报告的结论是,北欧国家的高社会福利与社会救济人口之间并没有正比关系。[23]这也表明,福利国家的社会救济制度本身对人们的吸引力是非常有限的。

最后还要说到丹麦人总体上的生活态度,即他们的文化。领取社会救济金在他们看来是一种万不得已、别无出路的最后选择。对于那些依靠社会救济生存的人,他们认为不外乎有两种情况:一种是不幸,运气不好,因为种种原因(如生病、事故、离婚等等)而落到了这般无奈的地步。将心比心,他们对这种人普遍持有同情和怜悯的心情,认为说不定哪一天自己也可能落到如此地步。自己上缴的税收流到这些人的口袋里,他们是心甘情愿、感情上完全能接受的。另一种情况是有一些人真的就是懒惰或者能力有限,对参加工作具有恐惧感和不知所措感。这部分人在社会上总归是少数,既然如此,社会也不能抛弃他们不管,总得让他们有饭吃、有栖身之地。虽然心里多少总有点儿不那么平衡,但以此为代价换来的是这些人生活有保障、社会稳定平安,这也是中产阶层求之不得的。不管哪种情况,主流社会对社会救济领取者的态度都是礼貌的“同情”,其中还带有一丝怜悯和善心,而绝不是羡慕和景仰。对于一个在中产阶层模式中生活或长大的丹麦人来说,他们很难想象去向往和追求这样一种人生安排。麦克考恩说得好,如果哪一天吃社会福利救济成了人们普遍羡慕和追求的目标,那就可以宣布福利制度可持续性的破产了。这在当下和不远的将来,至少是不具有可能性的。[24]

担忧的“话语”

北欧人的道德水准会大幅度下降吗?福利制度的可持续性经得住考验吗?北欧福利国家的前景如何?它的福利模式到底能撑多久?在某种程度上,对这些问题本身的回答并不重要,重要的是理清人们对福利制度的这种担忧的本质。根据心理学上“担忧管理”的常识性理论,担忧分为实际的担忧和假设的担忧(practical worry and hypothetical worry)两种。前者指对一个已经出现的实际问题或困难的担忧,比如要买一样东西但是钱却不够了。后者指对未来可能将会发生的事情和前景的担忧,比如将来老了没人照顾怎么办等等。[25]按照这种分法,对福利制度可持续性的担忧应当属于后一类型,即对福利制度将来会是什么样子的担忧。

一个有趣并且引人深思的现象是,人们想象中的社会救济金领取者人数往往要比实际人数比例高得多。这是丹麦广播电台(DR)在2017年的一项民调中得出的结论。这项调查有一千多人参加,有效回答人数为754人。调查的内容是让参加者猜出丹麦有多少人在吃社会救济。民调的结果显示,人们平均猜测的是有13.1%的人在吃社会救济,然而实际上的统计数字却只有4.7%(在16岁到64岁有工作能力的人口中)。在参与调查的丹麦人中,28.4%的人回答在两个百分点上下浮动的范围内算正确,但有高达63.1%的人估计过高,估计过低的人只占参调者的8.5%。这就是说,人们想象中的“危机”要比实际大得多。[26]哥本哈根大学学者弗雷德里克·罗斯·奥弗利森(Frederik Roose Øvlisen)对此结果并不表示意外。他认为,不管实际比例数字是多少,人们总是倾向于要猜得高一些。这是因为,一来很少有人会随时留心关注国家统计数字,二是每天看电视、看新闻,新闻中报导的负面消息和案例以及右派政党的宣传往往会在直觉上给人们留下更深刻的印象。[27]

哥大的另一位学者拉斯穆斯·图·佩德森(Rasmus Tue Pedersen)就这一调查结果指出,即使人们知道了社会救济领取者的实际人数比例,也不见得会改变他们对福利制度“想象中的危机”的担忧。这主要是因为一个人的政治态度在很大程度上是由个人对事物之间的关联和组合的看法所决定的。即便你把一个正确的数字甩给他,也并不一定会改变他对某个事物的看法。事实,尤其是无可争辩的正确事实,通常对我们政治观点的形成没有什么决定性的影响。[28]这表明,对福利制度“养懒人”的担忧与其说是事实,不如说是一种心态和话语。它反映的更多是人们对福利制度潜在脆弱性的一种担心,和对社会资源再分配中可能出现的滥用和不公平的敏感。这在依靠税收而建立起来的福利制度下是很正常的一种心理反应。纳税人交了税,当然不希望有人来这里蹭“免费的午餐”。另外,在社会分化有所加剧的今日北欧,这种担忧也可以说是一种话语构建,一个区分阶层、在“我们”和“他们”之间划界的一个符号工具。从另一个角度来看,这种担忧的声音对掌管福利资源分配的部门和人员也起到了一种“警钟长鸣”的作用,时刻提醒他们注意可能出现的漏洞并尽最大的可能来修补防护墙。在这个意义上,不能不说担忧的存在也是福利制度“肌体健康防疫”的一种机制。

注释:

[1] Witoszek, Nina and Midttun, Atle(ed)(2018). Sustainable modernity: the Nordic model and beyond. Milton Park, Abingdon, Oxon: New York, NY: Routledge,pp. 1-2.

[2] 同上,p.3.

[3] 同上,p.4.

[4] 见Wilson, D. S., and Wilson, E. O.(2007) Rethinking the Theoretical Foundation of Sociobiology. The Quarterly Review of Biology 82: 327– 348.

[5] Wilson and Wilson 2007: 346,转引自Witoszek and Midttun, 2018, p. 5.

[6] 同上,p.6.

[7] 参见闵冬潮:“‘人民之家’里的‘人民’和‘家’——1930年代瑞典福利国家乌托邦的理想与实践”,《山西师大 学报》2017年6期,第33-38页。另见汪琦:“人口危机及对策:1930年代瑞典丹麦福利国家的铸造”,载《澳门理工学报》2021年第4期,第67-78页。

[8] 同上, p.14.

[9] McKowen, Kelly(2018). A welfare “regime of goodness”? Self-interest, reciprocity, and the moral sustainability of the Nordic model. In Witoszek, Nina and Midttun, Atle(ed). Sustainable modernity: the Nordic model and beyond. Milton Park, Abingdon, Oxon: New York, NY: Routledge, pp. 122.

[10] 同上, p.123.

[11] Andersen, Bent Rold(1984) Rationality and Irrationality of the Nordic Welfare State. Daedalus 113(1): 109– 139, 转引自McKowen 2018,p.124.

[12] Sørensen, Aage B.(1998) On Kings, Pietism and Rent- Seeking in Scandinavian Welfare States. Acta Sociologica 41: 363– 375, 转引自 McKowen 2018,p.124-125.

[13] 同注释8,p.119.

[14] 见https://avisendanmark.dk/danmark/kontrolgruppen-opdagede-bedrageri-kvinde-fik-udbetalt-baade-su-og-kontanthjaelp/

[15] 同注释8,p.119-120.

[16] 见https://solidaritet.dk/det-soede-liv-paa-kontanthjaelp-ny-analyse-fra-cepis-kortlaegger-liv-i-luksus/

[17] 见https://www.studienet.dk/velfaerdsstaten/danmark/udfordringer

[18] 见https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/sociale-forhold/offentligt-forsoergede/kontanthjaelp

[19] 见https://www.ae.dk/analyse/2021-12-markant-flere-kontanthjaelpsmodtagere-kommer-i-arbejde

[20] 见https://finans.dk/karriere/ECE12936598/danskernes-arbejdsglaede-er-taarnhoej/

[21] 见https://www.avisen.dk/danskerne-vil-blaese-paa-loen-arbejdsglaede-er-ansva_454618.aspx

[22] 见https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=32847

[23] 同注释8,pp.126-127.

[24] 同注释8, p.134.

[25] 见https://www.talkplus.org.uk/downloads_folder/Worry_management.pdf

[26] 见https://www.dr.dk/nyheder/indland/faktatjek-danskerne-overvurderer-antal-paa-kontanthjaelp

[27] 同上。

[28] 同上。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司