- +1

亨利·詹金斯谈中美影视与流行文化

亨利·詹金斯(章静绘)

亨利·詹金斯(Henry Jenkins)出生于1958年,是当今世界最著名的媒介研究、文化研究学者之一,以其粉丝文化和媒体融合研究为中国读者熟知。詹金斯如今任教于南加州大学,同时受聘于传播新闻学院和电影艺术学院,为该校教务长任命的杰出跨学科教授(Provost Professor)。此前,他曾长期担任麻省理工学院比较传媒研究项目主任。詹金斯至今撰写、编辑了二十余本涉及媒体和流行文化各个方面的著作。

去年,在上海讲学期间,詹金斯接受了《上海书评》的专访。访谈侧重詹金斯本人的喜剧电影研究,兼及他对美国和中国的电影、电视剧、漫画行业现状,以及类型影视研究方法的看法。

您是大卫·波德维尔(David Bordwell)和约翰·菲斯克(John Fiske)的学生。他们在学术上对您有什么影响?菲斯克曾受教于雷蒙德·威廉斯(Raymond Williams),能谈谈您的学术工作与英国文化研究传统之间的关系吗?

亨利·詹金斯:他们两位对我都有重要的影响。菲斯克的影响可能是最明显、最广为人知的。我读研究生时就是一个在粉圈(fandom)世界浸淫了多年的粉丝,当时我发现涉及观众观影(spectatorship)的学术研究非常有限,人们对观影所下的论断令我十分沮丧。这些理论里基本没有任何行动(agency)的观念。我硕士第二年作为访问学者在爱荷华大学学习,在那里遇到了约翰·菲斯克。我们一见如故,他让我看到了一种完全不同的思考这些问题的方式,也就是英国文化研究的方式。可以说,英国文化研究是我做学问,尤其是粉丝文化(fandom)研究的基础。菲斯克让我意识到有人和我有同样的思考方式,某种程度上,他帮助我确定了更有效地写出我之所见所需要的理论工具,从而为我既有的世界观赋能。粉丝文化研究当然还有别的源头,康斯坦丝·彭利(Constance Penley)的著作受到精神分析电影理论的影响,卡米尔·培根-史密斯(Camille Bacon-Smith)的著作受到民俗研究和民族音乐学的影响,而我则承自菲斯克。他的积极受众(active audiences)理论一直在寻找一个对象,粉丝文化就是那个对象。

詹金斯成名作《文本盗猎者:电视粉丝与参与式文化》的中译本

在我写下第一篇粉圈研究论文《〈星际迷航〉的重播、重读、重写:作为文本盗猎的粉丝书写》(Star Trek Rerun, Reread, Rewritten: Fan Writing as Textual Poaching)后,菲斯克鼓励我继续在这一领域推进,并将该文付梓于《大众传播批判研究》(Critical Studies in Mass Communication),这是我读研期间发表的第二篇文章(1988)。此后他鼓励我写成《文本盗猎者:电视粉丝与参与式文化》(Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture)一书,放在他为劳特里奇出版社(Routledge)主编的丛书里出版(1992)。也是他介绍我认识了约翰·塔洛克(John Tulloch),我俩合著了《科幻作品观众:观看〈神秘博士〉和〈星际迷航〉》(Science Fiction Audiences: Watching Doctor Who and Star Trek, 1995)。我后来和菲斯克保持着松散的联系。他退休后,我努力尊重他离开学术界的决定。之后我们只见过两次面:一次在向他致敬的学术会议上,我是发言人,还有一次是我偶然在波士顿的一家餐厅里听到他声音,我们约定第二天在咖啡店再见,这样就有了我俩唯一的一张合影。这是我和菲斯克的故事。

詹金斯(左)与导师菲斯克(右)最后一次见面时合影

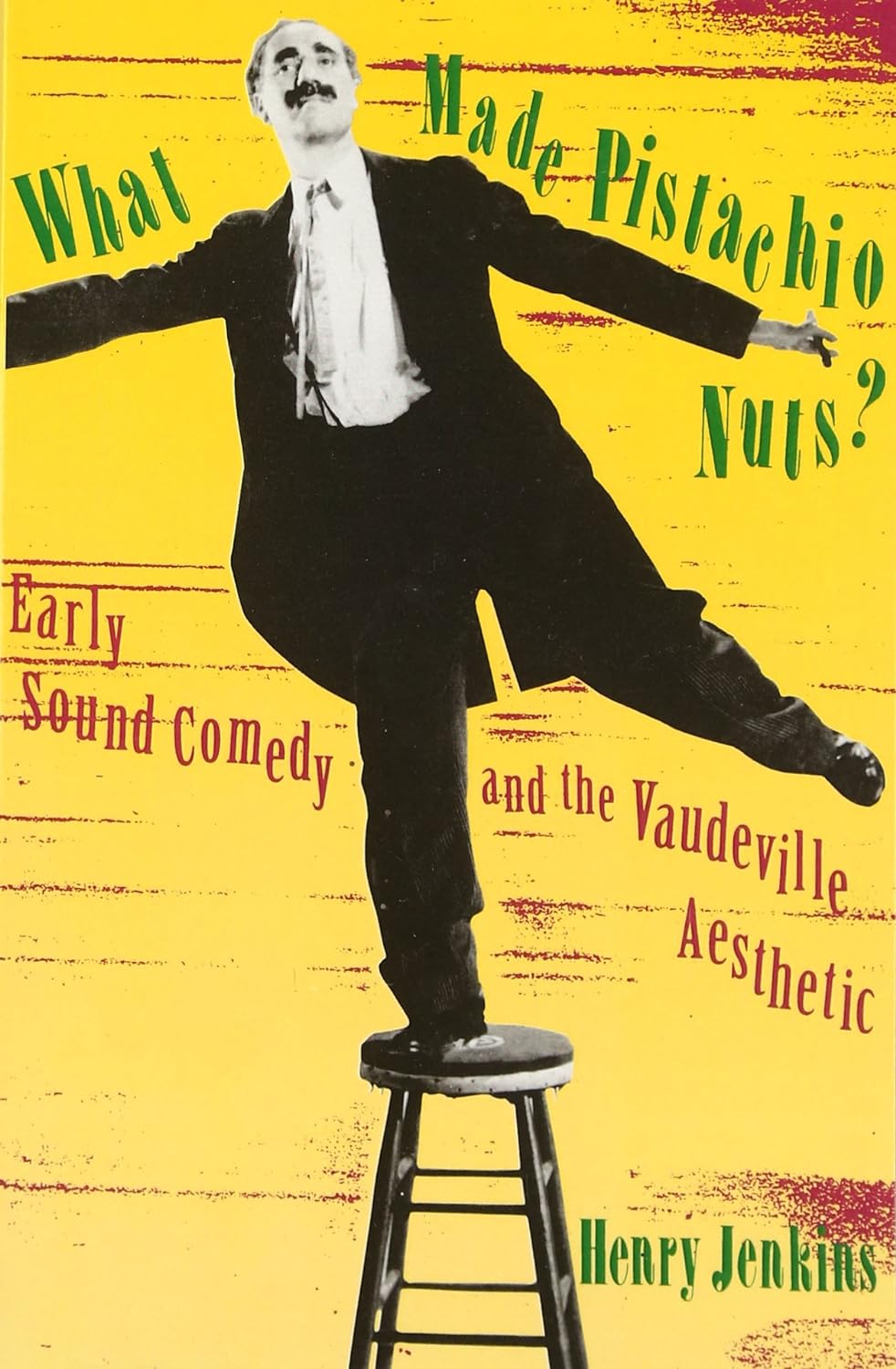

和波德维尔的故事大同小异。我怀揣着对美国电影的热爱(至今日依然)、对电影史的极大热情来到研究生院,我硕士项目的老师爱德华·布拉尼根(Edward Branigan)请大卫·波德维尔来爱荷华做讲座,在讲座后的聚会上,我和他聊了起来。大卫在我身上看到一些特质,他极力劝我转到麦迪逊大学。不论约翰还是大卫都是伟大的老师,尽管二人教学风格迥异。对我来说,波德维尔是最好的讲者,菲斯克是最好的讨论引导者。听大卫讲课,你会入迷,一堂课可能有三个小时,你却全神贯注听他讲了四个半小时,每一个词都很珍贵。他解释观点深入浅出,这本事无人能及。我的博士论文(1989)同时也是我的第一本书《开心果是怎么制成的?》(What Made Pistachio Nuts?, 1992)在某些方面是对波德维尔的古典好莱坞电影著作的批评,在某些方面是其延续。我们有一些根本性的分歧,他帮助我发展出我的论点,使我能更有效地批评他的书。以后但凡我写了任何批评他的东西,我都会发他看,在他给我反馈后才发表。最近我们通过博客就跨媒体(transmedia)问题展开了一场辩论。他对我工作的影响更多体现在形式方面,让我通过文本分析、通过电影史或媒介史严肃地对待流行文化。所以我几乎所有写作都会诉诸历史,我从不会将当下与大历史的前因割裂开来。

至于雷蒙德·威廉斯,我其实一直在思考他。不久前我写了一篇文章(《追溯媒介素养的根源》[Tracing the Roots of Media Literacy: Raymond Williams and John Fiske]),把威廉斯和菲斯克视为我的智识前辈。对我来说,一切始于威廉斯的一篇早期文章《文化是平常的》(Culture Is Ordinary)。此文标题就是对整个精英文化批评传统的回应:文化存在于每个人的头脑,每个人都有自己的文化,每种文化都值得尊重,文化研究的任务是研究意义制造。这些是我的基本信条。我每年都要重读这篇文章,其中描绘的茶店受辱场面,今天我们称之为“微侵犯”(microaggression),指小人物偶尔想要点盛气凌人的感觉,便对你颐指气使。这是我希望来自不同的文化、种族、国家的学生阅读的东西,他们想把自己的文化作为知识来源,我敦促他们如其所是地尊重它、理解它,代表它发声,就像威廉斯为威尔士乡下人做的那样。我们还可以逐一讨论我从斯图尔特·霍尔(Stewart Hall)、安吉拉·麦克罗比(Angela McRobbie)、迪克·赫比奇(Dick Hebdige)那里学到了什么,包括威廉斯在内的这四人是对我影响最大的,当然我有时也会借鉴E. P. 汤普森以及伯明翰传统的其他人。我认为我们今天还可以从这些奠基性人物那里学到很多。

翻检您不同时期的著述,处女作《开心果是怎么制成的?早期有声电影与歌舞杂耍美学》(What Made Pistachio Nuts? Early Sound Comedy and the Vaudeville Aesthetic)是您经常要提到的一个基准点。鉴于您对情感(affect)和奇观的持续兴趣,不难发现这本书与您后来职业生涯之间的连续性。您今天怎么看此书的意义?最近发行的《电影史上第一批下流女人》(Cinema’s First Nasty Women, 2022)蓝光碟里的材料,有没有让您想要修正当年下的某些结论?

詹金斯1992年出版的处女作《开心果是怎么制成的?早期有声电影与歌舞杂耍美学》

亨利·詹金斯:我同意这本书为我后面的写作奠定了基础,这一方面通常没有被充分认识到,但它对我非常重要。我想我一生中的大部分时间都在寻找将菲斯克和波德维尔合为一体的办法,一些人认为这二人观点截然不同,我不这么看,我认为他们是可以携手合作的。我会说我写《漫画与物的文化》(Comics and Stuff, 2020)时找到了一种将形式分析和文化分析整合在一起的方法。这也是关于物(stuff)的研究让我兴奋不已的原因。我正在收尾的一本新书研究的是二战结束后,也就是婴儿潮一代的儿童媒体,我着眼于本杰明·斯波克(Benjamin Spock)、玛格丽特·米德(Margaret Mead)等人写给父母的建议文学(advice literature),这些书为这一时期成年人的儿童观设定了框架,我试图寻找其中的某些连续性,在很多地方也会处理形式问题。

我还想继续写电影书。其实《开心果是怎么制成的?》是我计划中讨论杂耍综艺(variety)对电影文化影响三部曲的第二部,我现在仍旧想回去写第三部,我不知道我还会不会再写第一部,也就是关于默片的部分。某种意义上,我有点像在复刻乔治·卢卡斯,因为最早上映的《新希望》(A New Hope, 1977)也是《星球大战》三部曲的中部。我的中部是我写三十年代电影的这本书,我想继续处理四五十年代的电影,以及广播和电视综艺的兴起。我一直在考虑要不要专门写点综艺电视节目的东西,我已经讨论过俗现代主义(vulgar modernism),这么说来我也开始“填坑”了。反正我认为我的工作是连续的。

2022年发行的《电影史上第一批下流女人》蓝光碟

我对“下流女人”这个项目充满热情,目前出版的DVD收录了近百部默片时代的女小丑电影。我们刚邀请负责这件事的玛吉·亨尼菲德(Maggie Hennefeld)来我的播客《到目前为止你觉得怎么样?》(How Do You Like It So Far?)做了一期节目。我希望他们再接再厉,现在这个项目只覆盖到欧美,我敢打赌在亚洲和拉美地区肯定也有类似电影。我特别想了解中国和日本电影传统中的粗俗(vulgar)女性,当然还有俄国的,想必她们会与作为布尔什维克主义一部分的妇女解放运动之间有龃龉。我们在鲍里斯·巴尔涅特(Boris Barnet)当时的喜剧作品中就能看到一些捣蛋(disruptive)的女性角色。如果继续深挖档案,肯定还会发现更多。

《电影史上第一批下流女人》所收电影剧照

我写《开心果是怎么制成的?》时已经开始关注喜剧中的女性。书中有个章节考察了夏洛特·格林伍德(Charlotte Greenwood)和温妮·莱特纳(Winnie Lightner)。《惊叹之巅》(The Wow Climax)里也有篇文章是关于卢普·韦莱斯(Lupe Velez)的。现在我们有机会接触到更多那个时期的电影,比如范尼·布莱斯(Fanny Brice)的《我的男人》(My Man, 1928),就可能做更多的研究。最近人们正在重新发现玛丽恩·戴维斯(Marion Davies),我对她的事业也很感兴趣。她被奥森·威尔斯和《公民凯恩》抹黑了,让人以为她只是威廉·伦道夫·赫斯特(William Randolph Hearst)的情妇,没什么才华。其实她是出色的喜剧明星,问题在于赫斯特想让她演不适合她的高级剧情片。我们现在可以看到她的许多喜剧电影,追溯她从默片时期到有声片时期扮演的角色。“下流女人”项目给了我们用新视角观察女性喜剧的契机,我们或许可以把这个势头延续到早期有声电影时期,用新发现的电影来寻找新线索,甚至像玛吉·亨内菲尔德(Maggie Hennefeld)等人那样写出佳作。

这些都激励我重新思考我自己的喜剧电影论述,其实我从未对此失去兴趣,只是越来越被别的话题牵扯,并且我的职业生涯中有二十年是在一个没有好的电影档案收藏的地方度过的。我曾经差点被罗切斯特大学聘用,罗切斯特有个重要的电影资料馆,我如果去了那里,大概率会延续写《开心果是怎么制成的?》时的路径,成为档案电影史家。但最终我在数字革命初期来到了麻省理工学院,开始写有关数字事物的东西,对粉丝文化、积极受众、参与性文化、媒体扩张的探索也越来越深入。或许在另一个平行宇宙的某条时间线上,我成了一名电影史家,写出了很多讨论喜剧电影的书。

《开心果是怎么制成的?》和您编的《古典好莱坞喜剧》(Classical Hollywood Comedy, 1995)都有论辩性质。您当时希望为喜剧类型研究提供一个新的理论和历史框架,把矛头指向共时模式、“杰作”方法、“鉴赏”语汇。但在您后来的书,比如《惊叹之巅:追踪大众文化的情感冲击》(The Wow Climax: Tracing the Emotional Impact of Popular Culture, 2007)里,您开始重视“流行艺术”的说法,强调参与和主观反应。时至今日,您都没有放弃细读的方法。能不能说这两个时期的立场是有微妙变化的?您如何把握学者和粉丝,或者说研究与批评之间的平衡?

詹金斯2007年出版的《惊叹之巅:追踪大众文化的情感冲击》

亨利·詹金斯:我认为这两方面没有矛盾。艺术作为一种表达方式未必就是杰作。比如我们可以尊重民间艺术,尊重那些创造出精美作品的无名者的价值。我们在类型电影中找寻的是那些制作精良、生产意义,并在革新与惯例、探索与公式之间小心求取平衡的作品。这一平衡正是类型电影的魅力所在。流行电影美学关乎情感(emotion),关乎感触(affect),关乎以何种方式打动我们。琳达·威廉斯(Linda Williams)曾把情节剧、色情片、恐怖片归为身体类型(body genres)。我认为喜剧也是一种身体类型,我们通过笑来做出身体反应,这种反应带有破坏性,我们在笑的行为中感受到愉悦,电影由此产生意义。那我们是本能地做出反应,先笑后思,还是如玛丽·道格拉斯(Mary Douglas)所说,我们之所以笑是因为我们意识到社交环境中的不协调?道格拉斯认为,笑话的发生是我们用言语表达了一些半懂不懂、心知肚明,却不会大声说出来的东西。我们大声说出了原本沉默的部分,它可能被解读为一种侮辱,因为我们说得太早了或太晚了,它也可能被解读为一个笑话,在这种情况下,我们抓对了时机,身边人已经准备好去听、去笑。所以我说,大多数流行媒体美学与情感反应的问题息息相关。

对于我来讲,形式分析和严肃对待情感反应是不矛盾的。就此而言,形式分析就是在寻找产生情感反应的机制。情感反应不单纯是个人的,也是社会的,不光是个体化的,也是集体的。类型为了有意义,必须表达我们与之共享的东西。那该如何分析、阐释人们的反应呢?其实很难。我们无法回到过去,评估1930年代的人对当时电影的反应,甚至没有很好的记录来提供这方面的线索。我们能得到的最近似的东西或许是行业刊物上登的放映商报告,其中通常有一两句话说明这部电影在观众中的反响如何,信息依然很不充分。然而,我们还是可以通过内省和移情来思考情感反应,这便是自传性批评可以施展拳脚的地方。

我也不认为粉丝和学者之间存在矛盾,我生造的词语“学者粉”(Acafan)暗示这两种身份实际上是可以结合在一起的。我承认存在不同的认知方式:我作为学者受训后知道的东西、阅读的方式,和我作为粉丝知道的东西、阅读的方式是不一样的。当我将这两种认识论结合起来时,我才能将全部的分析力量投入到一项事业中:不是使自己远离粉丝身份,而恰恰是通过调动我作为粉丝拥有的知识,同我作为学者的拥有知识相关联,产生出见解,这是我做的学术。这个观点可以追溯到安吉拉·麦克罗比,她曾在《与亚文化算账:一个女性主义批评》(Settling Accounts with Subcultures: A Feminist Critique)这篇文章里批评赫比奇和霍尔隐藏对研究对象的情感投入,呼吁对立场性(positionality)采取更加开放的态度。成为学者粉便是研究者对自己的立场定位开诚布公。

许多女性主义文学批评家在自传性声音与批评之间挣扎过。关于这个主题,我最欣赏的一篇文章是劳拉·基普尼斯(Laura Kipnis)的《欲望与憎恶:〈好色客〉杂志》(Desire and Disgust: Hustler Magazine),她在文中探讨了自己作为一名女性主义者阅读色情杂志时的复杂感受。她未必喜欢《好色客》建构女性身体的方式,但她喜欢侵越(transgressive)的政治。然而,这类杂志的很多内容针对的恰恰是她这样的人——女性主义者、学者、中上层阶级,旨在让她感到憎恶,她也承认自己不时会在迷恋与憎恶之间摇摆。她对自身感受的变化极为坦诚,描述也极具自传性,这个过程使我们能以一种更加细腻的方式、非简单化地看待这本色情杂志。基普尼斯当然不是《好色客》的粉丝,却处理了立场性和情感反应的复杂性。另一个例子是杰森·米特尔(Jason Mittell)作为黑粉(anti-fan)而写的文章《烟雾迷蒙我的眼睛:论不喜欢〈广告狂人〉》(Smoke Gets in My Eyes: On Disliking Mad Men)。他深入自己的情感反应,对文本的优缺点作出褒贬。

这些都属于我最钦佩的一类批评。我们可称之为亲密批评(proximate criticism)、近距离批评(criticism from up close);也可称之为交叉批评(intersectional criticism),即顾及我们复杂多样身份的批评;还可称之为情动批评(affective criticism),即处理我们对写作对象所持的情感利害关系的批评。这些命名中的任何一个都适用,它们从本质上解释了为什么我认为学术粉的立场特别有价值,为什么我即使在不写关于粉丝的事(write about fans)的时候,也会坚持以粉丝身份写作(write as a fan)。有的文章的粉丝面相可能不那么明显,但对研究对象的亲近感,对自己情感反应的诚实应该始终都在,即使你采用的是更形式主义的方法。也许从根本上说,我与波德维尔在方法上的一个差异在于,他更偏爱冷静地分析。他喜欢布列松、德莱叶这样的电影人,他们的美学锚定在形式中。晚近的人里,波德维尔喜欢韦斯·安德森,我也喜欢,但我更倾向写那些激发激情和情感的东西,而不是冷酷的、难接近的、形式化的电影制作人。我们的审美观有些不同。

沿着1930年代歌舞杂耍美学的脉络,您对1940年代到1960年之间的美国俗现代主义者同样感兴趣。能谈谈后者对前者的继承吗?

亨利·詹金斯:霍伯曼(J. Hoberman)创造了“俗现代主义”这个词,用来描述1950年代在不同媒介领域工作的一批喜剧演员,他们在作品中具有高度的自反性,你只要想想特克斯·艾弗里(Tex Avery)、弗兰克·塔许林(Frank Tashlin)、厄尼·科瓦奇(Ernie Kovacs)就知道了。俗现代主义者大多是从歌舞杂耍圈子出来的,这点很像我在《开心果是怎么制成的?》里讨论的早期有声喜剧电影明星。歌舞杂耍正在消亡,大批人要出走。不少“难民”转投漫画或动画界,而没有尝试实景真人电影(live-action)。也有些人,比如斯派克·琼斯(Spike Jones)、斯坦·弗雷伯格(Stan Freberg)转向了广播。1940和1950年代的一些美国广播节目听起来颇有无政府主义喜剧(anarchistic comedy)的味道。马克斯兄弟(Marx Brothers)从电影跨界到广播,菲尔茨(W. C. Fields)也是广播节目的常客。还有些人像伯恩斯和艾伦(Burns and Allen)涉猎过电影,在广播领域从业了很久,最后上了电视。而随着格雷西·艾伦(Gracie Allen)去世,乔治·伯恩斯(George Burns)在1960到1980年代间又回到了电影界。这里有一个漫长的轨迹。显然声音是俗现代主义的一个重要部分,一种风格在电影中失去了机会,却被广播欣然接受。我把梅尔·布鲁克斯(Mel Brooks)视为最后一个俗现代主义者,他的放屁笑话为这一风格赋予了新含义。

可以说,俗现代主义一路走到了1970年代。我的确认为它与更早时候的无政府主义喜剧共享了许多审美特征,但它却对媒介和身体更有自我意识。以奥尔森和约翰逊(Olsen and Johnson)的《地狱机械舞》(Hellzapoppin’, 1941)为例,该片在风格上大量借鉴了马克斯兄弟,不同的是无法无天的做派(anarchism)从核心喜剧演员播散到了所有演员,任何人都可以扰乱电影,电影也一直被扰乱,并且接二连三的事情都是关于拍电影的。某种程度上,奥尔森和约翰逊的作品是无政府主义喜剧和俗现代主义之间的桥梁。

《地狱机械舞》剧照

追溯起来,被扰乱的行为(disrupted act)和被中断的表演(interrupted performance)是歌舞杂耍传统中一再重复的主题。当初还是孩子的巴斯特·基顿(Buster Keaton)第一次溜上杂耍舞台,就被父亲扔了下去,他们因此博得了阵阵笑声。自此以后,这个桥段就成了歌舞杂耍表演的保留节目:有个小孩溜上台,搞砸了父亲的表演,父亲用他的头发拖地,把他扔进管弦乐池,总之是拿小孩的身体来搞笑,这在当时很有争议。但这个主题在基顿后来的电影中一次又一次地出现,比如《福尔摩斯二世》(Sherlock Jr., 1924)里,他离开放映室,扰乱电影情节。从基顿到《地狱机械舞》有一条直接的线索,再到后来梅尔·布鲁克斯(Mel Brooks)的《灼热的马鞍》(Blazing Saddles, 1974)中沙漠里无缘无故出现整个管弦乐队的一幕,依然是同一主题的延续。所有这些喜剧演员都展现了自反性的一面。或许在马克斯兄弟的时代,这还只是个有待发展的可能性,但到塔许林、杰瑞·刘易斯(Jerry Lewis)、霍普和克罗斯比(Hope and Crosby)、奥尔森和约翰逊、伯恩斯和艾伦的电影中,中断和扰乱就成了屡试不爽的电影手段。

除了电影,我们还能在电视里找到线索。如果我们去看1960年代的美国综艺,它在很大程度上回到了直面观众的正面描绘。空间扁平化是电视综艺节目的一大特征,电视上的喜剧演员看起来就好像站在杂耍舞台的幕布前。在歌舞杂耍表演中,喜剧演员的工作是当工作人员在幕后移动道具和布景时,在幕前讲笑话,直接表演,美国电视综艺继承了其中的套路。

相较于“俗现代主义”,中国学界更熟悉的是米里亚姆·汉森(Miriam Hansen)版本的“白话现代主义”(vernacular modernism),因为她的学生们曾用这一术语来解释早期中国电影。2016年的时候,您和雷勤风(Christopher Rea)关于好莱坞电影和中国电影中歌舞杂耍元素的区别有个对话。您认为中美电影里的滑稽噱头(visual gags)彼此构成什么关系?对您而言,波德维尔分析过的当代香港动作电影,在何种意义上可以被视为歌舞杂耍传统的延伸?

亨利·詹金斯:上世纪八十年代以来,我一直尽可能地多看中国电影并试图理解它们。但和雷勤风或中国学者比,我还是知道的太少了,前几天我去上海电影博物馆,面对如此多我们在西方一无所知的重要中国电影、电影人,我有点不知所措。尤其我们对1940年代末到1980年代初之间的中国电影知之甚少,我一直想填补这个空白。我对早期中国喜剧电影的风格有所了解,八十年代至今,也看过一些中国喜剧片。

当时雷勤风和我玩了一个很棒的游戏,他播放一个中国电影的滑稽镜头,我会说巴斯特·基顿或马克斯兄弟电影里的类似桥段是怎么样的,我们找了很多这样的片段来做类比。他认为二十世纪早期的中国文学杂志发展出了一种插科打诨(gag-focused)的方法,可与诸如游乐园兴起之类的现象相提并论。我认为这两个因素在美国同样存在,特别是搞笑(gag)杂志,从认为喜剧是情节驱动、有关道德教化的,转变为将喜剧视为使人自发产生笑声的一组笑料(gags),它不一定要传达什么严肃社会观点。从莫里哀到马克斯兄弟,喜剧的面貌和作用深刻地改变了。看起来类似的事情也在现代中国喜剧的古典时期发生,直到此后一系列的政治事件为笑的历史翻开新的一页。

在某些方面,中美喜剧电影是彼此对应发展的,搞笑是基础。我们可以把两国电影中的笑料追溯到现代早期的即兴喜剧(Commedia dell'arte),或者断言这些基本搞笑结构来自使人发笑的人类共同经验,也就是巴赫金所谓下半身层面(lower bodily stratum)的东西——放屁、撒尿、拉屎、做爱都会让我们发笑。我们往往不觉得上半身有多有趣,除了做怪(grotesque)脸。如果你想让观众笑,就在下半身找乐子,比如踢人屁股。当然你也可以戳人眼睛,就像三个臭皮匠(The Three Stooges)那样,但总的来说,巴赫金认为喜剧发生在腰带以下。我认为中美喜剧的某些方面都体现了这一点。当代中国喜剧有时是如此频繁地诉诸下半身,让我多少有点反感。但无疑我从中获得了许多乐趣,在近期的中国喜剧片里,我挺喜欢《独行月球》(2022),里面的各种笑点、喜剧关系对我都能奏效。它是肢体的,但也在最基本层面上是有趣的。大多数当代美国肢体喜剧(physical comedy)往往用力过猛,很多中国肢体喜剧其实也用力过猛,如今只有为数不多的作品偶尔能唱对调子。我想问题在于,现在的喜剧人没有经年累月受过歌舞杂耍训练,骨子里没有这个东西可以开掘,经常是单口(stand-up)喜剧演员去演了肢体喜剧。

但成龙是个例外,他显然研究过巴斯特·基顿,他自己也承认了。他非常了解如何用肢体来插科打诨,因为他是这么一个精力充沛的运动员型演员,可以将肢体喜剧与武术动作的结合做到前所未有的地步。杨紫琼也有相同的能力,这是她和成龙在《警察故事3》(1992)中的对手戏如此精彩的原因。在杨紫琼的早期电影中,我最喜欢《咏春》(1994),她一边耍着豆腐一边打斗的本领,让我想起了状态最好时候的成龙,但这却是一个女人的身体,并且这个女人才刚开始学习武术,她把自己已有的舞蹈知识和编舞技巧运用到了对精妙武术动作的诠释之中。《咏春》里有一幕性别转换的戏码:杨紫琼用肢体移动一个男人的身体,以此为武器对付另一个男人,尽量让被操控者看起来像是实际参与战斗的人。真是一出精彩绝伦的肢体喜剧!所以,是的,我看到了波德维尔对香港动作片的描述与我感兴趣的东西之间存在联系。这类电影通常可以分解成小段,在某一刻是搞笑的,下一刻又是戏剧性的,有时甚至还是悲剧性。我在《惊叹之巅》的导言里用类似的思路分析过《十面埋伏》(2004)。

《咏春》剧照

我认为一部好的喜剧片要同时拥有多样的娱乐风格、升温的情感,以及波德维尔所说的动作(action)的清晰度,也就是要让观众对每时每刻发生的事情,以及相关角色的利害关系有足够的了解。如今世界各地都鲜有导演能全部做到这些。我觉得去年上映的印度泰卢固语电影《双雄起义》(RRR, 2022)做得格外出色。该片一如其导演拉贾穆里(S. S. Rajamouli)过去拍摄的一系列电影,每一个动作(gesture)都清晰可辨、铿锵有力、精心设计,我们清楚知道发生了什么,它也汇集了各种娱乐形式,这是如今最接近八十年代香港动作片的电影。另外因为这是一部印度电影,它还包含了歌舞,它的主题曲《舞吧!舞吧!》(Naatu Naatu)获得了今年奥斯卡最佳原创歌曲奖。记得当时我结束三小时观影,走出电影院,一些同场的观众竟在雨中的街道上载歌载舞起来。这就是波德维尔讨论香港电影时说的,你在你的身体里感受到它,你觉得银幕上的成龙上了身,你想做他做的事。我看《双雄起义》时找回了这久违的感觉。

《双雄起义》剧照

您在研究图像小说(graphic novels)的专著《漫画与物的文化》中,比较了电影与漫画里的场面调度(mise-en-scène)。漫画和早期电影之间有什么相似之处?为什么您认为漫画解构了电影中场面调度和蒙太奇之间的对立?从您2007年的文章《不畏死亡的英雄》(Death-Defying Heroes)到2020年的《漫画与物的文化》,您对死亡,及其与漫画的关系的态度是一以贯之的吗?

詹金斯2020年出版的《漫画与物的文化》

亨利·詹金斯:我认为我们至少要关注漫画的两个方面:一是画框(frame)里发生的事,一是画框之间的关系。考察后者时,我们谈论的是蒙太奇或剪辑(decoupage):不一定是并置,也可以只是逐幅(panel)分解空间;考察前者时,我们必须引入场面调度。一些早期漫画家如理查德·奥考特(Richard F. Outcault)会使用单幅漫画来表达城市经验,呈现拥挤不堪的同时性(simultaneity)。斯科特·麦克劳德(Scott McCloud)的《理解漫画:看不见的艺术》(Understanding Comics: The Invisible Art)认为,类似奥考特的黄孩子(The Yellow Kid)漫画不符合连环画(sequential art)的定义,因为它不是按次序(sequentially)组织的,它关乎同一时刻在画框内发生的一切。早期电影也有相似的情形。你看卢米埃尔兄弟拍的电影,一个镜头里可能同时发生着很多事情。埃德温·鲍特(Edwin Porter)开始把镜头加在一起,但正如很多文章指出的,他未必会在一个镜头里引导我们的注意力。汤姆·甘宁(Tom Gunning)讨论过《汤姆,汤姆,风笛手之子》(Tom, Tom, the Piper's Son, 1905),观众几乎没有看到风笛手的儿子偷了猪并“逃之夭夭”,因为在同一个画面中同时发生着太多其他的事情。

《汤姆,汤姆,风笛手之子》剧照

阅读奥考特需要思考场面调度,思考那一页上发生的所有事,这将我引向了“可扫描性”(scannability)的概念,它指扫视镜头或画面,整合正在发生的所有活动的能力。读一幅奥考特的画可能需要很长时间,利用单一画面,他唤起我们对城市文化的复杂性和稠密度的关注。这是一种格式塔,你把这一切都放在一个层面上时,看到的是同时发生的一团乱麻,随着你花更多时间研究,看到个别细节,开始思考细节之间的关系,你就在构建一个复合体。我想奥考特之所以长期受冷落,是因为漫画史一直过分关注蒙太奇,而没有足够关注场面调度。但如果像《漫画与物的文化》一样,把场面调度作为理解漫画的起点,我们就会把目光投向人周围的物——在画面上添加更多东西需要额外的时间精力,画家不会因此而获得额外报酬,那他们为什么要这么做?这些东西如何能帮助我们思考我们自己生活中的物?这里,我从形式主义跳跃到了文化研究。收集意味着什么?拥有破烂(junk)意味着什么?继承意味着什么?把东西扔掉意味着什么?所有这些都是贯穿整本书的关键问题,我审视了不同漫画如何在主题上处理它们,但是讨论的开端是从形式上探索在场面调度层面正在发生什么。

奥考特的漫画《他们对霍根巷的捕狗人做了什么》("What They Did to the Dog-Catcher in Hogan’s Alley ," 1896)

《不畏死亡的英雄》是我在母亲去世后写的,这很可能是我公开发表的最个人化的东西。它描述了通过思考漫画的物质性(materiality)来哀悼一个对你来说意义重大的人,并在失去她后自我疗愈的过程。漫画是如何分崩离析的?它们的最终命运会怎么样?文章里有一段写到我小木屋抽屉里的漫画,多年来,年轻的访客用沾满花生酱的手指翻阅它们,在屋子无人居住的岁月,胆大妄为的老鼠将它们撕碎,筑巢造窝,直到我最后一次试图阅读这些漫画,书页不是脱落就是发霉,没有一本能熬过我的青春期。我庆幸自己写下这些文字,那时我脑海里满是我母亲身体的物质性,她的身体会遭遇什么?我试图尽可能久地攥住那些漫画——以及我母亲——但现在它们和她都不在了。

《漫画与物的文化》在问一个问题:漫画是否可以保存下来?越来越多的漫画被印在高档纸上,精装出版,它们不会像过去那样瓦解。漫画从易逝物变为耐久物,其文化地位也发生了相应转变。阿特·斯皮格曼(Art Spiegelma)的表态说明这是一个经过深思熟虑的策略,他说漫画可能会以某种方式不再属于大众文化:要么变成精英文化,要么变成怀旧文化。他自然倾向于前者,有意识地借助图像小说的概念把漫画推上艺术的殿堂,他在很大程度上成功了。这意味着艺术家们自己正在思考媒介地位的变化,思考保留什么,摒弃什么。这是我看过的所有漫画中反复出现的主题。

我在书接近尾声的时候谈论了继承,有一章涉及图像回忆录《衰老终途》(Special Exits)中描绘的父母之死,及其对作者乔伊斯·法默(Joyce Farmer)的意义。法默原是地下漫画家,创作过《乳房和阴蒂》(Tits & Clits, 1972-1987),关心性话语(sexuality),突然之间,她的主题变成了死亡和身体衰败。随着年龄增长,法默开始思考她父亲和继母的晚年,用当初讨论插画、女性性经验、堕胎时的坦率来书写他们的身体。这是一种女性主义的面对死亡的方式。其中相当一部分的探索诉诸非物质(nonmaterial)意义上的对象(objects)和物(stuff):积聚的灰尘和狗毛、真空吸尘、表面清洁、去污、女人做的工作、对老人的照护……她在写如何处理垃圾,不论是字面上的还是比喻意义上的垃圾,以及衰老的身体,这和我写老鼠用漫画筑窝的段落不无相似。我会说这里有一种连续性,只不过多了一些层次。

《衰老终途》内页

在您此次上海之行的一次讲座中,您提到了包括影视和漫画在内的整个娱乐业,正从讲故事(storytelling)向建构世界(world-building)转变。是否可以说好莱坞的美学规范和制作方式已经发生了巨变?您在美国开了一门名为“想象中的世界”(Imaginary World)的课,在上海也办了一个类似的工作坊。为什么要开这样的课?

亨利·詹金斯:好莱坞正在转变工作重点。这并不意味着古典好莱坞规范不再是默认设定了。就这点而言,我是同意波德维尔近期的说法的,也就是说尽管有更广泛的形式选择,默认情况下还是要回到连续性剪辑这些波德维尔及其合作者所描述的古典好莱坞规范。不过我认为我们在一个方向上已经走得挺远了,诚然古典实践仍是规范,仍是默认设置,但我们正不断与古典决裂,愈演愈烈,直到偏差成为规范,系统开始革新……我认为今天这个时刻有点类似1930年代无政府主义喜剧诞生之际,彼时,出于经济、技术、文化原因,好莱坞古典电影内部出现了其他可能性生长的空间:早期有声喜剧电影强调表演而非人物塑造,强调奇观而非叙事,这些规范与塑造好莱坞电影的其他规范是对立的。

今天我们也开始建立一套替代性规范,渐渐让建构世界优先于讲故事。比如我们把重点放在了布景和道具(mise-en-scène)上,通过镜头里的细节揭示出发生故事的更大社会世界的信息。艺术指导(production design)和服装设计成了作品的核心形式作者,作为作者的艺术指导在制作设计上的连续性,决定了世界构思方式和运作方式的连续性。越来越多的电影拒绝彻底结束(closure)转而采用开放式结局(open ending),这在古典好莱坞电影中是反常的,在系列电影(franchise film)中已经成为司空见惯的事情。你上一次看最后没有暗示怪物还会回来的恐怖片是什么时候?每部漫威电影都有一个片尾彩蛋(post-credit scene),提示下一部漫威电影将会发生的事情。悬念式结局成为典型的好莱坞做法,这在一定程度上可以追溯到连载电影(movie serials)这种形式,过去这类电影在好莱坞分级中属于二流(B-pictures)以下,现在都跻身一流了。如今,人物塑造开始依赖于多个文本的积累和叠加,内行观众会因为发现彩蛋(easter eggs)和隐藏剧情(rabbit holes)而得到中奖一般的快乐,网络化的消费和多方互动也使观众形成了特定的观影期待。

已经有充分的理由可以证明,古典好莱坞电影规范正在演变,新的规范正在形成,电影出现了一些其他的可能性。这些可能性为《瞬息全宇宙》(Everything Everywhere All at Once, 2022)这样的电影的诞生铺平了道路,由此,重点变成了我们测绘多元宇宙、阅读不同世界的能力(literacy)。《瞬息全宇宙》出于艺术和主题目的,使用了大量来自系列电影的美学手段。这部电影本身并不属于任何一个既有的类型,它实际上借鉴了很多类型,但也没有脱离系列电影的规范。由于许多评论家平时不看系列电影,或者不把它们当回事,他们就不知道怎么解读《瞬息全宇宙》。尤其令我沮丧的是,马丁·斯科塞斯作为《雨果》(Hugo, 2011)的导演(该片是有关早期电影的),在《纽约黑帮》(Gangs of New York, 2022)和《花月杀手》(Killers of the Flower Moon, 2023)中完成了令人惊叹的世界建构,却因为对系列电影的偏见,而无法理解新的电影规范。

《瞬息全宇宙》海报

开世界建构这门课有两重意义。我开发了一些教学手段,想训练制作方向的学生思考电影理论和电影史。很多老师说这事难做,因为这些学生不太关心概念性问题,不会投入。但我发现,当把它们转化为制作问题时,学生就能很好地应用理论。我在课上力图将理论框架与制作实践结合,我们从构想一个世界开始,一直到把跨媒体方法运用到这个世界。如果你是学电影理论学生,很少被要求创造性地思考怎么制作电影,做这样的训练也很有价值。理论家和电影制作者双方都在学习原本不会涉及的技能,专注于建构世界可以让他们理解其背后的逻辑。除了在常规教学中做这件事,我也尝试过发展出变体,将其运用到与集体想象或共同体想象相关的工作上。

您关于这门课的想法体现了一种特别的对文化理论是什么的理解。

亨利·詹金斯:我感兴趣的是托马斯·麦克劳林(Thomas McLaughlin)所谓的白话理论(vernacular theory):或是来自寻常(everyday)人的理论,或是寻常人能用的理论。作为迪士尼公司的负责人,媒体大亨迈克尔·埃斯纳(Michael Eisner)在考虑做什么样的选择时,提出了关于电影的什么理论?作为艺术指导,亚历克斯·麦克道尔(Alex Mcdowell)为《少数派报告》(Minority Report, 2002)设计世界时在想些什么?这些都是白话理论的例子,有助于我们理解电影背后的思考。

不过如果我想与他们对话,我就要回馈他们一些东西。假如学界只产生与实践完全无关的理论,媒体从业者(以及制作方向的学生)就会在某个时刻关上思维的大门。我在选择理论术语时通常十分谨慎,我希望我选的词是包括业内人士在内的寻常人都乐于使用的。让我欣慰的是,我借自玛莎·金德(Marsha Kinder)并在《融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带》(Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, 2006)中重新激活的“跨媒体”(transmedia)一词,如今已在世界各地的娱乐业中被广泛使用。它被植入制作人的对话,被写进政府的政策。我的偶像、墨西哥导演吉尔莫·德尔·托罗(Guillermo del Toro)在采访中多次引用过我的话,这让我十分激动。我是有意想让这些想法从学院流传出去,成为可供人使用的资源的。《文本盗猎者》那本书的情形也类似。“盗猎”(poaching)原是粉丝用的一个词,现在为我所用,我给他们的回报是:一种把他们的实践概念化的方式。反过来,我也使他们的“耽美”(slash)概念在学术界广为人知。

詹金斯2006年出版的《融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带》

对我来说,这是一种交流,而交流始于认识到每个人都是理论制造者。如果理论指的是对世界进行有意义的概括(generalizations)的话,那为了继续在世间生活,我们离不开理论。然而研究理论的关键在于,弄清它在特定情境和体制中的作用。我们应该把学术理论视为一种特殊的理论,它受限于学术生活里的种种狂乱。不是所有理论都是这样,或都能这样的。如果我们试图与大学以外的世界沟通,它或许就不是最好的理论形式。

我听说您看过中国科幻电影《流浪地球》(2019)和古装仙侠剧《陈情令》(2019)。与它们在西方的对应物相比,您觉得它们怎么样?

亨利·詹金斯:有一样东西是我在这次旅行中更深地体会到的:中国文化里的百科全书冲动(encyclopedic impulse)。中国古典小说随着故事发展,会不断引入新元素,可能在之前什么地方已有伏笔,现在你遇到了这个角色,开始了解他,跟随他进入另一个空间。中国绘画也是百科全书式的,你俯瞰一切,画面上有十来个兴趣点。我想中国古代画家会理解我对奥考特和他的黄孩子漫画的分析,因为他们在更早的时候就做了类似的事情。

我认为中国电影和电视剧的优势之一是继承了这种百科全书性特质,它们创造了丰富的世界,有太多事情发生,形形色色的人物、场景轮番登场。对我一个美国人来说,观看的挑战在于,我一直在寻找情节和人物动机层面的联系,比如《流浪地球》,丰富的细节经常使人物部分相形见绌。相比之下,好莱坞电影的情节可能更少一些,但我们会更充分地构建人物的情感弧线。我最近看了《流浪地球II》(2023),一个人把已故女儿的人格植入电脑,故事慢慢推进到一个高潮(payoff),但它却不及好莱坞电影用同样素材所达到的情感高潮来得深刻,因为它被周围的一切淹没了。我经常听说中国的影视公司为了增加作品的票房号召力,派人到南加州大学来学习如何讲故事。如果让我对中国电影发表什么见解的话,我觉得它需要确保人物的情感弧线是清晰的,需要高潮,尽管这可能要以牺牲百科全书风格为代价。我在许多电影中看到一种紧张关系:它们既想成为中国电影,也想成为好莱坞电影,以至于经常使百科全书风格与人物发展相抵牾。

记得您说您准备去上海迪士尼乐园看看,后来去了吗?印象如何?

亨利·詹金斯:我去过了,很喜欢。我一直喜欢去迪士尼乐园,喜欢那里用各种各样的方式打破演职人员和游客之间的界限。我最爱留意人们去迪士尼乐园时的穿着。在美国,迪士尼装扮(Disneybounding)开始流行起来,产生了一种特别的时尚。大多数去美国迪士尼乐园的人都会穿适合运动的鞋子、卫衣、牛仔裤,可能穿一件主题T恤,但不会像这里的很多女性游客那样盛装打扮。在上海迪士尼,你会看到好多人一整天都穿着高跟鞋,为了让腿看起来漂亮一些,这种情况在其他地方基本不会发生,人们穿得光鲜亮丽,比美国人去教堂穿得还好。我想美国的迪士尼乐园立的规则是,游客不能自己扮成卡通人物,而只能穿得让人想起角色。我在上海迪士尼看到至少六七个人打破了这个规则,他们也被允许入园。相比其他地方,上海迪士尼在思考乐园的使命时,对装扮看得更重,度假区的高层主管告诉我,上海出现的特殊形式的角色扮演,以及这种装扮在这座城市蔓延的方式,令他们着迷。

就像东京迪士尼推出达菲熊后大获成功,上海的玲娜贝儿也备受追捧,随处可见戴狐狸耳朵或揣粉色毛绒钱包的人。玲娜贝儿周边产品成了此地亚文化时尚圈的抢手货。迪士尼在美国并不享有这样的地位。就中国人对待其产品的方式而言,迪士尼简直是个荣誉亚洲人。在上海的顶流卡通人物商店——泡泡玛特,迪士尼的产品,比如漫威的超级英雄,和奥特曼、新世纪福音战士这些亚洲流行文化代表,和泡泡玛特独营的潮玩Molly、SKULLPANDA摆在一起,我没有看到任何其他西方流行文化(DC是由另一家玩具商代理的)。鲍德里亚曾说,迪士尼乐园被呈现为想象一般的存在,是为了让我们相信美国其他部分是真实的,在某些方面,上海的情形几乎与此相反:在这里,迪士尼就像一个跳板,让城市的其他部分变得更加梦幻,欢乐洋溢到了街头,去乐园则变成一件需要为之打扮的特别之事。

上海在售的玲娜贝儿可动毛绒包头帽

您怎么看亚裔美国人题材的影视作品的崛起?

亨利·詹金斯:我们当前正在见证美国亚裔影视作品的爆炸式增长。在过去几年里,这一趋势已经显现。其实早在二十年前,就有了苗头。你可以回头去看早年的亚裔美国人题材的流行类型片,比如《火爆麻吉》(Better Luck Tomorrow, 2002),它把亚裔偷答案的剧情装在劫盗电影(heist movie)的壳里,用犯罪类型故事创造出了一种不同的思考考试焦虑的方式,这是当年的一个重要尝试。可以说,亚裔影视已经有很长一段时间的积累了。杨致和(Jeff Yang)与他的两位合作者去年出版了《崛起:从九十年代到现在的美国亚裔流行史》(Rise: A Pop History of Asian America from the Nineties to Now, 2022), 追踪了美国亚裔流行文化在不同媒介中的发展,他今年还会出一本《金色银幕:造就亚裔美国的电影》(The Golden Screen: The Movies That Made Asian America, 2023),你可以从中看到这个积累的过程。杨致和也有个播客(They Call Us Bruce),实时跟进亚裔在媒体的扩张,我从中学到很多。

《火爆麻吉》剧照

现在有个非常悖谬的现象:一方面一半美国人都在看《鱿鱼游戏》(Squid Game, 2021-),看吉卜力工作室(Studio Ghibli)的电影,一方面反亚裔、仇恨亚裔的事件频发。于是,亚裔美国人社群更想奋力创造自己的代表性,再现自己,生产出其他种族不可小视的亚裔美国人形象。具有突破性的一部电影是《摘金奇缘》(Crazy Rich Asians, 2018),它的爆火成了一个独特的美国亚裔流行文化现象,我知道它在中国,或者新加坡这样的华人国家反响不佳,人们没有共鸣。今年也有不少作品延续这一趋势,《兜风》(Joy Ride, 2023)是我准备在夏天看的电影,改编自美国华裔图像小说的电视剧《西游ABC》(American Born Chinese, 2023)也值得关注。如果对亚裔的界定足够宽,我们还可以纳入别的作品:今年早些时候上映的巴基斯坦裔英国女导演的《礼貌社会》(Polite Society, 2023)也可视为这场运动里的一部重要电影。《怒呛人生》(Beef, 2023)主要是韩裔的故事,尽管里面也有华裔和日裔角色,《瞬息全宇宙》和《兜风》里都是华裔。这些作品在市场上都表现不俗,而这正是好莱坞所关心的。好莱坞要的不是品味高雅的电影,它追求的是能赚钱的电影,如果品味高雅的电影能赚钱,它就会投资,如果再现亚裔美国人经验的电影表现出色,它也会投资,即使这可能会让它失去一部分中国市场。

这就是我对当前时刻的看法,这是杨紫琼的高光时刻,是关继威(Ke Huy Quan)的归来时刻,是许玮伦(Stephanie Hsu)的崛起时刻。《瞬息全宇宙》在奥斯卡的成功将三位重要美国亚裔演员的职业生涯带入了各自不同的阶段,它也为演了一辈子恐怖片的杰米·李·柯蒂斯(Jamie Lee Curtis)赢得了荣誉。但在此之前,《寄生虫》(Parasite, 2019)和《无依之地》(Nomadland, 2020)已经得过最佳影片,赵婷也得过最佳导演,亚洲和美国亚裔电影人在奥斯卡正越来越受关注。

杰森·米特尔把2000年代前后美国电视剧在形式、叙事、美学上的一波创新概括为“复杂性”(complexity)的增加。您曾说流行文化在整个历史上一直是复杂多样的。那么是否真有这么一个复杂电视(complex TV)的转向,还是说过去的知识分子缺少辨识复杂的能力?

亨利·詹金斯:电视在一些基本方面发生了变化。我想我的朋友杰森·米特尔从根本上说是对的,我完全同意他书里的大部分观点。互联网和录像机(VCR)的兴起使一些事情起了根本性的变化,我当然不主张技术决定论,因为我认为对于这些技术的拥抱背后,存在强烈的文化驱力(imperatives)。

大卫·林奇的电视剧《双峰》(Twin Peaks, 1990)在美国首播时,我每集都追,那也是我第一次投身粉丝讨论板。我当时发现,在评论家们说这部剧怎么复杂,难以理解的时候,讨论板上的粉丝们却说它太简单了,没什么意思。这就告诉我们,相比你一个人在客厅里看电视,在网络传播环境中看剧、看电影对复杂性的需求要大得多。在这个意义上,互联网成了一个集体智慧之所,它扩展了人们的认知能力,为复杂性扫清了障碍。

与此同时,先是盒式磁带录像机(VCR),再是数字视频录像机(DVR)为我们提供了分布式的认知工具,使我们能够保有信息。你大可再看一遍,以密度更大、信息更丰富的方式来理解发生了什么。如果你想一口气往下看(binge watch),你将获得比一周看一集更强烈的体验。于是,人们对连续性、深度、复杂性的期待会因为这些新观看模式而增加。然后就出现了HBO这样起初只想吸引精英观众的新的制片方和发行商。再后来,渐渐地,奈飞(Netflix)成了所有人都在看、都参与的电视。那里的剧集是最烧脑的,而这些剧开始包揽艾美奖。

我们现在已经到了这样一个时刻,电视联播网(network)的节目很少获得顶级奖项提名,因为它们还在原地踏步,这让追求更复杂电视节目的人感到不满足——这些人不光有知识分子,也包括大量年轻观众,受过基本大学教育人都希望看复杂的。现在仍在看电视网节目的通常就是我这样的老头,因为跟不上复杂电视剧的节奏。我自己看些复杂的东西还问题不大,但我有时和我九十四岁的岳母一起看电视,她耳朵不灵,眼睛不好,脑子也不如以前活络,如果看平台上的剧,她会犯糊涂。今天看电视网节目的就剩这批人了,其他人都在看奈飞、葫芦(Hulu)、Max(也就是以前的HBO Max)。这些平台上的电视剧大都符合杰森对于复杂电视的描述,他是在这一现象成为业界常态前很久就预见到这个变化了。如今这一转型在美国已经完成,除了电视台放的剧,其他所有的电视剧都是杰森所谓复杂电视的某种变体。

中国电视剧因为通常有三十集的长度,无疑创造了自己的复杂性形式。出于我前面提到的百科全书冲动,中国电视剧,哪怕是基本的情节剧,在一些方面也比不少美剧复杂。我最近看了十部中国电视剧的开头几集,除了《陈情令》,还有《甄嬛传》(2011)、《觉醒年代》(2021)、《三体》(2023)、《狂飙》(2023),它们分属不同类型,都以自己的方式呈现出了百科全书的特点。按照美国复杂电视的标准,复杂性主要指人物、情感、心理的复杂性,关键是人物要有丰满的内心。今天中国电视剧里的一些瞬间能深深打动我,比如《隐秘的角落》(2020)的第一集就直击我心,在情感上非常有力量,我期待这些角色的情感弧线能够贯穿始终。

您曾说《红色之子》(Red Son)是您最喜欢的《超人》作品。这类创作是不是复杂性的另一种表现形式?

亨利·詹金斯:DC公司设想了另一个版本的超人:凯·艾尔(Kal-El)降落在格鲁吉亚,而不是堪萨斯,按照苏联的生活方式长大。于是,他以共产主义而不是美国的方式为真理和正义而战,与代表资本主义最恶劣一面的雷克斯·路瑟(Lex Luthor)作斗争。这就是《红色之子》对整个《超人》故事的重构,非常刺激,也做得非常聪明。对我而言,可以把这样的改编纳入关于多元性(multiplicity)的讨论。我们之前讨论的复杂性都是由扩展连续性实现的,使文本变复杂还可以通过多元性来构建层次。也就是说,反复讲一个简单的故事,但改变其中的变量,这样我们就能看到这个故事特有的东西,我们可以讲超人是共产主义者的故事,也可以讲蝙蝠侠变成吸血鬼的故事。有本我非常喜欢的漫画叫“超人的大都会”(Superman's Metropolis, 1996),它从弗里茨·朗的《大都会》(Metropolis, 1927)中提取意象,把超人作为在故事里的“头”(head)和“手”(hand)之间斡旋的“心”(heart)置于其中。我们知道在原本的超人故事里,超人也有自己居住的大都会,那这个改编就是对大都会和文化记忆的多重意义的美妙演绎。尽管这些漫画讲述的故事本身可能并不比其他漫画更复杂,但它们创造了一种来自差异的复杂性。人们在多元宇宙中寻找的就是这种复杂性,所谓多元宇宙便是在连续性内部保持多元性。

我提到的这两部超人漫画均出自DC公司的《异世界》(Elseworlds)系列,它想象了超级英雄的其他可能版本。DC的现任掌门不喜欢《异世界》,他认为超人故事已经是“虚构故事”,没必要再出虚构的“虚构故事”了。我从根本上不同意他的观点。《异世界》允许我们重构DC漫画的类型和角色,却不会留下永久性的改变,这让它成为一个重要的实验场所,以不同的方式讲故事,探索其他可能性,更能使那些终其一生都在读《超人》的人们保有新鲜感。除了《异世界》,漫威的《假如…?》(What If..?)系列也在做类似的事情。

您讲座中提到的各种系列(franchises)里,漫威的《旺达幻视》(WandaVision, 2021)是我为数不多看过的。它最吸引我的一点是,对于情景喜剧(sitcom)作了自我指涉或自我反思式的创新。作为西方电视史上最长寿的叙事类型,情景喜剧在中国的寿命不到三十年。您对这个类型的现状有何看法?

《旺达幻视》海报

亨利·詹金斯:我也认为《旺达幻视》试图探索情景喜剧的历史,尤其是它是如何构建理想家庭的。我会将其视为漫威一直以来都在做的自反性工作的一部分。漫威始终有一个分支关注编剧室和漫威的创作过程,比如不时会出现超级英雄遇见斯坦·李(Stan Lee)的故事。这是漫威的悠久传统。当它被搬上电视时,探索的对象就成了电视本身和电视是如何讲故事的。这方面,《旺达幻视》是发轫之作,后来《女浩克》(She-Hulk, 2022)也做了类似的事,却是以某种不同的方式,尤其体现在它的最后一集。它不如《旺达幻视》拍得好,但看他们用另一个漫威产品来做这类尝试也很有意思。的确,这看起来好像是对一个死去的类型作回顾。在今天美国的电视荧屏上,符合传统情景喜剧模式的情景喜剧已经寥寥无几。《小学风云》(Abbott Elementary, 2021-)可能是个大例外,这是一部真有人看、在电视网播的情景喜剧。除此之外,情景喜剧作为一个电视网的存在正在消亡。

目前,三十分钟喜剧在流媒体上获得了成功,但它与正喜剧(comedy-drama)的边界越来越模糊,而不怎么像情景喜剧(sitcom)。我觉得有必要做这个区分,对这类剧而言,不再是一周的情境产生了喜剧,它更像是对特定人群日常生活的连续性(serialized)观察。《阿穆的生存之道》(Mo, 2022-)就是一个很好的例子,阿穆是个巴勒斯坦难民,他在美国复杂的法律和经济环境中挣扎求生,他的处境每集都在恶化,他的爱情生活每集都遭遇不幸。这不再是一集开始,发生了一些有趣的事,人物对此做出反应,最后事情解决,我们进入下一集重新开始,这是不断发展的、现实主义的、连续的(serial),它代表了我们在别处看不到的美国穆斯林对美国生活的看法。《熊家餐馆》(The Bear, 2022-)某种程度上可以说是情景喜剧,它获了很多奖,是当今美国最受好评的流媒体情景喜剧,讲了一个训练有素的厨师回到家庭餐馆努力生存下去的故事,但我也不会说它是传统意义上的情景喜剧。它任意一集的基调可能多少是有趣的,但它经常一点也不好笑,我们关心的是剧中人物的日常生活,只是因为它一集三十分钟,才被归到喜剧去报奖。看来情景喜剧基本已经成为过去了,我怀念它,我最喜欢的一些电视剧就是情景喜剧,但不会再有《陆军野战医院》(M*A*S*H, 1972-1983)、《干杯酒吧》(Cheers, 1982-1993)、《老友记》(Friends, 1994-2004)了。如今这一类型的电视剧鲜有能活下来并吸引到观众的,大多在第一季结束前就被砍掉了。我不知道电视网上的情景喜剧还能坚持多久。

今年播出的《扑克脸》(Poker Face, 2023-)体现了人们对每集独立成单元的经典悬疑剧的兴趣正在复兴。《扑克脸》的主创莱恩·约翰逊(Rian Johnson)最喜欢的电视剧是《神探可伦坡》(Columbo, 1968-2003),他为我们奉上了一个女版可伦坡,她每周解开一个谜团,然后继续上路。追完一季,你发现一些连续的核心线索在最后一集收束,但总的来说,每一集都相对独立,每集遵循的公式不是观众最后发现是谁干的,而是看侦探如何发现是谁干的。这个类型在电视网上已经消声匿迹很长时间了,现在又重新出现,这很有意思。我猜测因为这部剧如此成功,我们将看到其他跟风之作。基于《傲骨贤妻》(The Good Wife, 2009-2016)和《傲骨之战》(The Good Fight, 2017-2022)的角色埃尔斯贝特·塔肖尼(Elsbeth Tascioni)创作的衍生剧《奇思妙探》(Elsbeth, 2024待播),依目前公布的预告片来看,估计会和《扑克脸》有很多相似之处。而在电视网上和《扑克脸》差不多时间播出的还有《神探特伦特》(Will Trent, 2023-)。突然之间,美国电视上出现了不少聪明侦探剧,仿佛是一个式微类型复兴的实验。所以情景喜剧也可能没有死,只是处于休眠状态,一旦时机成熟,就会卷土重来。我们终究不会遗弃喜剧。

《扑克脸》海报

您觉得今天的类型影视和类型研究总体处在一个什么状态?一方面您说希望以某个类型自身的方式(“in its own terms”)来研究它,另一方面您也强调不同类型的重叠。这两者矛盾吗?

亨利·詹金斯:我觉得这两句话都是对的。首先你必须尊重你要讨论的文本。我看到一个本科生写了篇布莱希特戏剧评论,他觉得布莱希特很糟糕,因为他无法与戏剧中的任何角色产生认同。但布莱希特全部创作的初衷就是制造不认同(disidentification),打破同一性机制,这恰恰是我们应该赞美的地方。就此而言,这个学生没有阅读布莱希特的能力,是布莱希特盲(illiterate)。这就像马丁·斯科塞斯不知道怎么看一部超级英雄电影,他对这一类型不甚了解,不知道角色、叙事如何运作,不知道怎么在不同影片中形成综合(composite)理解,他在这方面没有基本的文化素养(literacy),以至于无法用他所批评的类型自身的方式来理解它。

与此同时还有另一个现象:单个文本可能混合了多种类型。漫威大多数超级英雄的起源故事都出自非超级英雄漫画,因为漫威在六十年代初与DC公司的分销协议规定,只要不与DC直接竞争,后者就会发行前者的漫画。DC说,别出超级英雄故事。所以蜘蛛侠最初出现在 一本名为“惊奇幻想”(Amazing Fantasy, 1961-1962)的书里,其他英雄也多来自科幻故事,甚至是情节剧,比如《神奇四侠》(Fantastic Four, 1961)既是超级英雄漫画,也是家庭情节剧。超级英雄这一类型之所以让我感兴趣,是因为它吸收了其他所有潜在的类型,可以讲各式各样的故事,它成了美国漫画最核心的类型。在当今销量排名前一百的漫画中,几乎每一部都是超级英雄漫画,也许偶尔会有五六部不是。

蜘蛛侠在1962年出版的《惊奇幻想》第十五期初次登场

我想说,除非你把超级英雄作为一个类型来理解,除非你明白它是如何吸收和回应其他类型的,否则你就无法理解超级英雄类型。我们问情景喜剧有没有死亡,实际可能出现的情形是,它通过将其公式里的元素蓄入其他类型来保持生机,于是出现了《旺达幻视》。而如果要写《旺达幻视》的评论,你必须既懂超级英雄,又懂情景喜剧,精通(literate)两种类型,换言之,要看清儿子,就必须理解父母双方。这便是我所说的以其自身的方式来对待它的意思。你得明白它要做什么,就像你不该批布莱希特风格的戏剧没有创造同一性,因为人家的目标就是让你不能共鸣,你也不该批超级英雄电影里的角色是符号化的(iconic),不够丰满,人家压根就没想讲斯科塞斯在《好家伙》(Goodfellas, 1990)里讲的那种故事。这是两种不同的故事,需要不同的人物塑造策略,在世界和叙事之间取得不同的平衡。今天,类型正变得越发复杂,越来越多的类型以不同方式一起出现在当代电影中。为了充分解读《瞬息全宇宙》,就必须思考它唤起的十几种类型:歌舞片、武侠剧、明星中心的浪漫喜剧……它们成了理解电影想要做什么的工具。

方便向中国读者介绍您的网站《流行聚点》(Pop Junctions)和播客节目《到目前为止你觉得怎么样?》(How Do You Like It So Far?)吗?我觉得网站最近发的一组讨论全球语境下粉丝文化和电视的文章很有启发意义。您能对今天全球粉丝文化研究的状况做一个宏观描述吗?

亨利·詹金斯:网站这段时间想做一件大事,我称之为“全球粉丝文化大联欢”(Global Fandom Jamboree)。我试图在世界上尽可能多的国家里找出做粉丝文化研究的学者,我也想找年轻的、职业生涯刚起步的学者,提高他们的知名度。但有时候这两个目标是矛盾的,如果我在一个国家只能找到一个年长的学者,那也没办法,不过通常我会向这位学者打听,近年最优秀的学生是谁,然后找到这个学生。我根据学者们作品中出现的主题,把他们组合在一起对话。配对的依据不是传统的地理范畴,而是他们研究的问题,所以往往会形成一些意想不到的组合。如今我们已经有了一个不同国家学者的目录,大家从线上走到线下,一起开会、写文章、编书,这使这一领域的全球化程度变得很高。我不知道我们是否已经到了可以建立粉丝文化元理论(a metatheory of fandom)的阶段,至少目前我既看到了不同国家间的连续性,也看到了文化差异。过去我们做不到这一点,英语学界没有阅读其他国家学者著作的能力,至少在西方,大多数粉丝文化研究都集中在英美文化,谈不上全球文化的混合。从前我们知道一些日本、韩国粉圈的情况,对中国粉圈就了解得少一点,现在通过“大联欢”,我们甚至对印尼和泰国粉丝群体的信息都有所掌握了。

詹金斯的网站《流行聚点》(henryjenkins.org)

以上是我作为网站编辑的最后一个大动作,现在我在这个网站基本扮演一个象征性的角色,尽管它的域名仍是我的名字,我也依然会推动话题,但大部分工作是由我的前学生和世界各地的同事完成的。这个网站的前身是我的博客《学者粉忏悔录》(Confessions of an Aca-Fan),我写博客已经快二十年了,最早每天更新,后来慢慢减少频次,到我退休的时候,如果把合写的算进去,有超过两千篇博文。我是记者出身,写博客对我来说很自然,我也喜欢写,还会继续写一点。但现在我把网站的领导权交给其他人,因为我们已经有个足够大的编委会(其中有非美国籍的、有女性,可谓新型学术共同体的榜样),使这个网站能维持自我运转。

詹金斯的播客《到目前为止你觉得怎么样?》(www.howdoyoulikeitsofar.org)

至于播客,是我和科林·麦克雷(Colin Maclay)的一个实验。起初我们不确定它会是什么形式,该如何运作,要做多久,所以我们就干脆把它叫作“到目前为止你觉得怎么样?”。做了一段时间后,我们意识到这个播客的主题该是变动世界中的流行文化,于是标题的含义就从主持人的自我调侃,变成了对世界流行文化状态的提问:世界在变,到目前为止你觉得怎么样?你怎么看正在发生的变化?我和科林的人脉都很广,我们请了很多朋友来做嘉宾,到目前为止做了一百十几期,嘉宾几乎没有重复过。播客的上一季可能学术味有点重,但我们也请过活动家、独立媒体人和善于表达的粉丝。我们一直在寻找有趣的人,那些能向我们谈论流行文化和社会变革关系的人。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司