- +1

为何有些孩子实现人生逆袭,有些孩子被世界放弃?

底层逆袭有多难?一句令人心酸的“我奋斗了十八年,才能和你坐在一起喝咖啡”实际上已经是不错的状态,更多的人失败于奋斗的路上。阶层跨越也不是结束,阶层跨越者如何与自己原先所处的阶层相处,同样是值得探讨的社会问题。

2018年6月,经合组织发布的报告显示,多数工业化国家的贫困底层民众实现阶层跨越的难度都极大。在32个国家中,贫穷家庭后代需要经历5代人(即150年)才能达到所在国家的平均收入。最严重的哥伦比亚需要11代人,即使是一向以公平著称的北欧国家,也需要2-3代人,法国和德国则需要6代人,也就是180年。

喜欢抗议的法国人,一向认为法国是社会阶级对个人受教育程度影响最大的国家之一,而受教育程度又会反过来影响个人将来所处的社会阶层,增加逆袭难度。

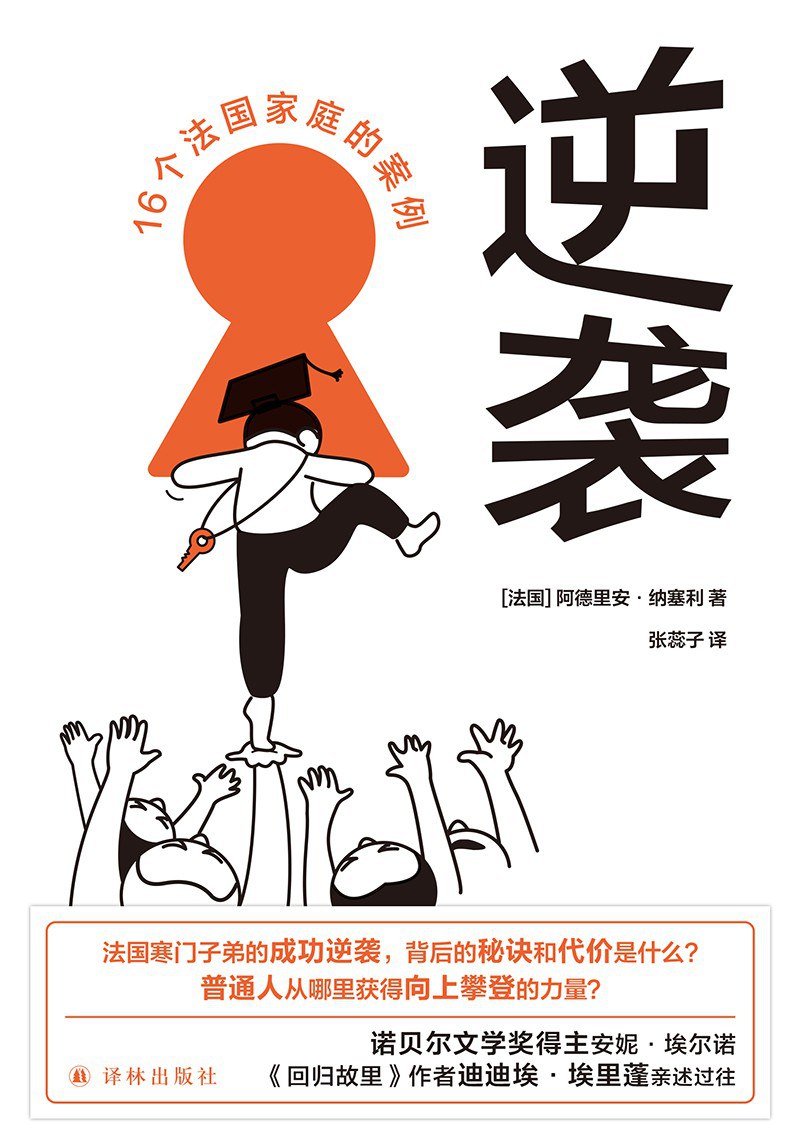

法国作家阿德里安·纳塞利在《逆袭:16个法国家庭的案例》一书中书写了阶层跨越的案例,也书写了那些不易与失败,更书写了阶层跨越者的家人——这是一个往往被忽视的群体。

《逆袭:16个法国家庭的案例》

纳塞利在巴黎高师的学妹、社会学博士吕斯·普劳特豪斯在巴黎高师毕业生典礼上曾这样致辞:“我的妈妈是一名清洁工,我的爸爸是一名面包师。我成长在南锡郊区的一处贫民区里……巴黎高师中仅有3%的学生父母之一是工人……当你来自底层社会,而你又有幸一路走到了这里,你会感到自己与周围格格不入。”

更让人感慨的是,吕斯·普劳特豪斯致辞时,她的妈妈和妹妹就坐在台下。但出席毕业典礼的她们,听不懂校长在说什么,也不太理解吕斯·普劳特豪斯致辞的含义。它让纳塞利思考:一个阶层跨越者如何与自己的家人相处?

底层逆袭难并不仅仅是单纯的经济问题,而是社会整体问题。当父母受困于各种匮乏与不公时,他们不仅无法为孩子提供稳定的经济条件和求学氛围,甚至还会产生各种暴力,将自身与孩子一起推向深渊。无数底层家庭之所以一代代在泥潭中打转,正是因为这样的恶性循环。但反过来说,孩子能够实现逆袭,家庭往往在困窘和夹缝中为其提供了养分。

2000年,日本爱知县发生了一起女童死亡案。一对年轻父母将年仅三岁的女儿真奈放进纸箱近二十天,在此期间真奈几乎没有任何进食,最终饿死。此时他们还有一个一岁半的儿子,母亲雅美还怀有身孕。他们所住的是狭小公寓,连孩子的呼吸声都能清晰听见,可当小真奈在饥饿中发出凄惨叫声时,她的父母甚至专门去买了耳塞,继续戴上不闻不问。

日本纪实作家杉山春采访了这一事件。她历时三年半,多次采访涉案父母及其家属、儿童保护组织与医院等多方人士,搜集法庭审判资料,最终通过《育儿放弃》一书详尽客观地还原了案件的全貌,深刻揭示出种种深层原因。

在日本社会,育儿被视为理所当然的女性专属工作,也因此造成极大的社会压抑。小真奈的死是一起“育儿放弃”的极端事件,因为它放弃的是生命,而在更多日本家庭,人们放弃的是孩子的前途。小真奈之死所暴露的并不仅仅是一对父母的不负责任,而是日本社会的阶层困境。

法国孩子的逆袭离不开父母

《逆袭》的作者阿德里安·纳塞利是幸运的逆袭者,仅仅通过一代人的时间,他就实现了阶层跨越。父亲是公交车司机、母亲是秘书的他,在经历过高等教育后,成为独立记者和作家。生活在两个阶层间的经历,使得纳塞利试图去寻找那些有同样经历的人,比如出身贫寒的学者、法官、记者和作家等,包括诺贝尔文学奖获得者安妮·埃尔诺、作家迪迪埃·埃里蓬等。他们有着不同的家庭生态,有些是移民,有些是所谓的“外省人”。

但纳塞利的寻找并不是媒体惯常操作的模式,他所关注的并不是媒体最在意的“个人逆袭故事”,也没有将《逆袭》写成一本“阶层跨越指南”式的成功学著作。他希望寻找逆袭者的父母,了解这些父母为了孩子牺牲了什么,而在孩子实现阶层跨越之后,对家庭关系又有何影响。

法国寒门子弟所面对的人生与其他地方并没有太多不同。他们的父母受限于财力和能力,无法为孩子提供足够的支撑和引导;从观念上来说,他们也无法提供足够支持,因为在其身处的阶层,更容易产生“读书无用”的思维,希望孩子早点出来工作。“看待事物时总是非黑即白。没有受过高等教育,也不清楚教育体制里的弯弯绕绕”,当然也不可能对孩子进行更好的升学和就业指导。他们要想延续学业,必须自己了解各种升学路径,还要为了学费而长时间打工。他们没有课余时间,没有课外读物和假期旅行。除了成绩,他们无法拿出像样的才艺和爱好。

寒门子弟还要面对的一个困境,是那些“冒牌寒门子弟”会出来抢占他们原本就非常稀少的资源。比如寒门子弟凭借自身努力改变命运,原本是值得宣扬的故事。这种针对性的宣扬可以让社会各界对寒门子弟更为关注,继而有可能带来政策和资源等方面的倾斜,也可以让同阶层的其他人得到鼓励。但这个话语权空间往往被“冒牌货”抢占,不少案例都有矫饰成分。在法国社会,强调自己白手起家的人很多,但他们的父母往往是公职人员或是医生。

真正的寒门子弟,还比中产以上家庭的孩子多出一个任务:如何与自己的父母相处。无论是成长期的相处,还是在实现阶层跨越之后的相处,都有许多意想不到的难题。正如书中所言:“非社会阶层跨越者很难理解我们这类人矛盾的心态。一方面,我们渴望社会阶层的上升,又害怕因此羞辱了我们的父母;另一方面,我们又担心别人看不起他们,愤怒地为他们辩护,不容许任何人‘贬低’他们。”

2022年获得诺贝尔文学奖的安妮·埃尔诺就在书中讲述了自己的故事,她坦言在这些问题上,“父母与我之间总是笼罩着一种谁也不愿意打破的沉默。”

安妮·埃尔诺是法国阶层跨越者们心中的偶像人物,她曾在《一个男人的位置》和《一个女人的故事》两本书中,展示“父母说话的方式、吃饭的习惯、喜好和性情”,同时又努力做到“不激起读者的怜悯、鄙视或耻笑”。

纳塞利曾将《逆袭》的初稿发给安妮·埃尔诺,对方指出了稿子中的巨大缺陷:受访者可能没有告诉纳塞利他们心中所想的一切,就连纳塞利自己的父母也没有。他们不安地和纳塞利玩了一场叫作“采访”的游戏,在回答完最后一个问题时长吁一声,感叹终于可以结束了。

事实上,在这类采访中常有套路式回答,父母总会说一切都是老天的安排,将之归于孩子的天赋,说起教育方式,就是“我们都是顺其自然”。

但无论是法国,还是在世界上其他地方,寒门子弟仅仅依靠天赋实现阶层跨越,顶多只是某些特定时代的部分案例,可遇不可求。

纳塞利在采访中发现,即使是寒门,阶层跨越者的家庭仍有某种肥沃土壤可供依靠,成功并没有偶然。在递进式的阶层跃升中,每一代人的努力都不能忽视。比如书中就有一位受访者坦言,自己的父母虽然只是出租车司机,但相比身为农民的祖父母,已经实现了阶层跨越,正是父母的阶层跨越,给了自己进一步跨越的基础。

社会学家罗斯-玛丽·拉格拉沃在回顾自己的阶层跨越时,也借用另一位社会学家保罗·帕斯夸利的观点,将自己的父母比喻为“阶层跨越的盟友”。她还坦言:“一个人是无法独自跨越社会阶层的。”

但阶层跨越者在完成跨越后,就已经与自己的“盟友”产生了距离,与自己的家人和旧时朋友出现价值观的极大差异。因为要想实现阶层跨越,就必须接受新阶层的特有逻辑。

在现实中,没有任何人能够在完成阶层跨越后,还保持着旧阶层的思维模式——如果是这样,他们也不可能实现跨越。社会学家朱勒·诺德特在《进入精英阶层》中就写道:“如果出身平民阶层的人想要捍卫他们的原始阶层利益,那么对现有的精英们来说,让他们进入自己的阶层将是非常‘危险’的。为了维护已经建立的社会秩序,上层社会的精英们要求阶层跨越者们改变自己,并尽可能地模仿上层社会的特征……社会向上流动当然会影响上层阶级的组成,但不足以将其消灭。”

因为在太多事情上确实无法沟通,有人开始与父母渐行渐远,甚至嫌弃父母,双方的误解和恨意也因之加深。即使子女以金钱方式回馈父母,也很难消除隔膜。一个最典型的例子就是,当阶层跨越者邀请父母参加新阶层的活动,以期建立更良好的沟通与理解时,对于父母来说却往往是一种巨大折磨,会陷入一种“巴不得立刻离开这场合,又不愿意给孩子丢面子”的尴尬。

有人会武断地将这种隔膜定义为“忘本”,但“忘本”是指品行层面,价值观差异则是一种客观存在。纳塞利认为,此时最关键的是和解。

值得一提的是,纳塞利在书中也试图从有限样本中寻找一些逆袭者自身和家庭的经验。比如家庭氛围的相对和谐,对孩子的鼓励,对兴趣的培养等,还有逆袭者自身从不骄傲自满,甘愿为学业牺牲时间,对阅读的兴趣等等。

但稍有社会经验的人都知道,这些远远算不上“成功秘笈”,因为这样做的底层家庭并不会是少数,但成功者的比例仍然很低。对于个体而言,实现阶层跨越,运气因素或许更为关键。大多数底层仍然因为无法向上流动,置身于焦虑、悲观甚至绝望中。

也正是因为大多数逆袭者最大的倚仗仅仅是运气,所以才会有许多人选择放弃,甚至是极端性的放弃。

她为何杀死自己的女儿

2000年的小真奈死亡案轰动了日本,她短短三年的人生极为悲惨。出生后,她曾短暂得到父母的爱,但九个月大时因为被倒提着猛晃而导致头部受伤,从此发育迟缓,父母也对她失去耐心。弟弟出生后,她完全失去父母的爱,父母怕她伤害到弟弟,将她的活动区域限制在很小的围栏里,经常被独自关在家中。死前一两个月更是被放置在纸箱里,每天只有一根小面包和几口牛奶,最后在狭窄空间里孤独死去。

一直关注育儿问题的杉山春并没有停留在“谴责恶母”的层面,而是试图直击东亚女性普遍性的育儿困境。在她看来,小真奈之死这一极端事件背后,是一个个孤立无援、陷入绝望的母亲。

《育儿放弃:被困住的母亲与被忽视的女儿》

巧合的是,纳塞利在《逆袭》里总结道,逆袭者要想实现阶层跨越,母亲的启蒙作用非常关键。虽然有一个好母亲不一定会改变命运,但起码他采访的这些逆袭者都有一个相对更为开放和有耐心的母亲。

但这种母亲的存在,并不能只靠女性自身的力量。虽然法国的阶层固化非常严重,但不可否认的是,法国社会整体福利体系相当完善,即使是底层,只要有稳定工作,都不会有过多压力。而在观念层面,法国相对日本更为注重性别平等,男性在育儿和家务中的参与度更高,这已经是一种社会习惯。当然,除了观念之外,这也与法国人更多的假期、相对更轻松的工作量有关,男性的闲暇时间远远多于日本男性。

因此,在日本乃至东亚社会,当一个女孩成为母亲,她要遭遇的问题远远多于法国同性。

杉山春发现,美奈那对狠心的父母对家庭中男女分工的看法相当传统:“男人在外面工作,挣钱养家。家务活和育儿则是女人的工作,男人没必要帮忙。直到真奈去世,父亲智则都从未质疑过这种价值观。”

妻子雅美最初也想做一个好母亲,但她很快就发现,自己想象中的育儿生活无法实现。生活的拮据只是一方面,更重要的是她无法达到日本社会对一个母亲的要求。

在日本社会乃至东亚社会,“每个母亲都是这样过来的”是一个很常见的说法。事实上,每当人们对某件事情有所不满、提出异议时,都会有人说“大家都是这样过来的”。这种思维惯性很容易带来压力,它对个体的消耗甚至远远大于困难本身。

这对放弃孩子生命的年轻夫妇几乎符合所有的社会底层特征:学历和收入都很低,不到二十岁就结婚生子,女方只能丧偶式育儿,而且他们自身的原生家庭也问题多多。

真奈的父亲智则,成长于贫困家庭。从小父母关系不佳,父亲沉迷于赌博,母亲时常对其打骂,弟弟在事故中丧生。后来父母离异,他与养父的关系仍然糟糕,在学校也遭到欺凌,不懂得如何表达自己的情绪。

真奈的母亲雅美,年少时父母关系破裂,母亲两次离家出走。在生活极度困窘的情况下,雅美承担了母亲的责任,照顾弟弟并料理家务,父亲则对她完全忽视。初中时遭遇欺凌又不知道如何求助,只能以逃学应对。初中毕业后,她遭遇性侵犯,但并没有得到家人的理解和帮助,后来退学,陷入自卑与孤独。“由于自幼得不到父母稳定的爱,雅美从小到大一直有一种不安全感:如果不做一个好孩子,或许就会失去父母的爱。所以她不会向父母撒娇。父母的爱本应构成孩子个人意识的核心,但雅美的核心始终飘摇不定。”

这样的底层年轻人,要想实现逆袭,难度比堕落要大得多。他们也深受自己的父母影响,正如杉山春所写的那样:“智则的父母仿佛认为,给自己抹黑的孩子就该被抛弃。真奈一岁半体检时,智则得知她发育迟缓,就对她不再关心。”

杉山春总结道:“这家人从真奈往前数三代(不,说不定是更久以前),就已经重病缠身。病症经过世代的累积,最终令真奈饿死。如此想来,几乎令人绝望。”

“育儿放弃”事件并不是孤例,而是在日本社会时有发生。它们往往都有代际传递性,对孩子施暴的父母,往往有曾经对他们施暴的上一辈。

在这种情况下,那些缺乏向上动力和自控力的底层,就会陷入恶性循环的生活。书中写道,真奈父母的住处肮脏杂乱,还有一股恶臭,但智则和雅美却觉得肮脏和恶臭都并非无法忍受。很显然,他们放弃的不仅仅是育儿,还包括自己。

这对父母建立家庭虽然草率,但也曾有过自己的憧憬。雅美就将成立自己的家庭视为摆脱原生家庭不幸的办法,她希望能在新家庭里获得旧家庭里没有的爱。但“好不容易得到的丈夫的爱,本是足够填补这份缺失的,但越是心里的缺失得到了填补,雅美在潜意识里就越是深深地担心:如果失去了丈夫的爱,自己恐怕就活不下去了。乍看上去,雅美是深深地爱着智则,但这份爱的本质其实扎根于其自我意识的不安,是一种束缚的爱、不依不饶的爱。”但这种不依不饶衍生的强烈占有欲,使得智则选择逃避,沉迷于游戏。

在这种人生迷茫中成为母亲,懵懂投入育儿生活,加上经济能力同样处于低下水平,悲剧率自然极高。后来的雅美,沉迷于贷款购物,不再收拾房间,任由家里变成垃圾场,即使小真奈饿得无法站立,她也选择无视。丈夫智则也选择对这一切无视,一句“男人出门工作,女人负责养家”,就让他拒绝参与家庭生活,永远选择逃避。

他们当然无法理解一个事实:“孩子的出生和抚育过程,往往是父母价值观的直接体现。父母需要具备成熟的智慧和自信,才能避免将自身的价值观强加于孩子,进而接受孩子原本的样子。”

日本社会的原子化也加剧了育儿困境。智则和雅美的祖父母辈和父母辈同样不擅长育儿,但家族中的亲戚可以帮忙,但对于当下的年轻人来说,旧时家庭结构已经瓦解,在个体原子化状态中无法求助,“弱者仿佛被剥光了身子,暴露于社会之中。”在这种困境下,代际创伤的传递性几率大大增加。

杉山春在《育儿放弃》中最想表达的问题,是结构性的性别不平等,女性的个体需求很容易被忽视,但一旦出现问题,女性就更容易成为问题的靶心。在小真奈事件中,智则和雅美夫妻都是凶手,但社会焦点仍然集中于“恶母”。这个思考视角看似与《逆袭》里关注的阶层固化没有直接关系,实际上却有着千丝万缕的联系。

因为阶层固化并不仅仅是经济问题,结构性的性别不平等也会加剧固化。反过来同样成立,越是这种服从于社会整体陈腐观念的家庭,越无法摆脱自身阶层。即使他们不放弃孩子,也不可能实现逆袭。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司