- +1

布罗茨基 | 依赖语言的人,就是诗人

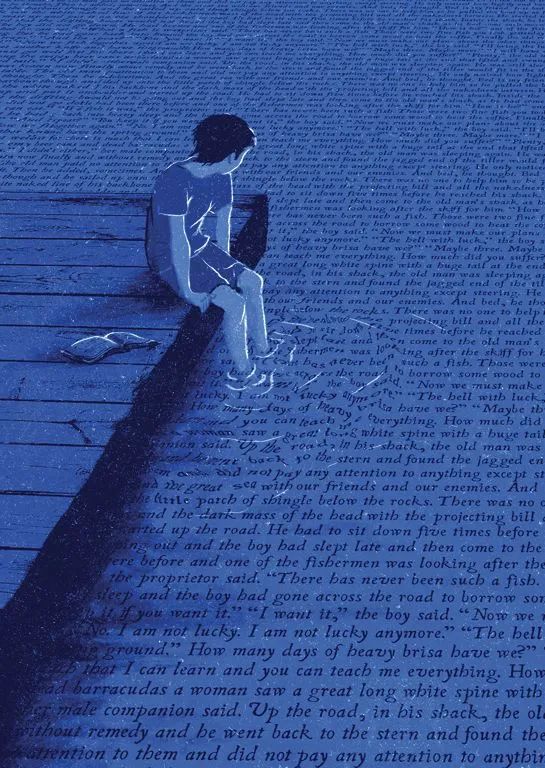

“写诗的人之所以写诗,首先因为写诗是良知、思维、认识宇宙的非凡的加速器。一旦领教过这种加速度,你便不可能克制再次体验它的愿望;你会依赖这个过程,正如有人离不开毒品或烈酒。一个如此依赖语言的人,我猜想,就是人们所谓的诗人。”

——布罗茨基

▲ 约瑟夫·布罗茨基(1940 — 1996),俄裔美国诗人,1986年获美国国家书评奖,1987年获诺贝尔文学奖,1991年获选“美国桂冠诗人”。主要著作有诗集《诗选》《言论之一部分》《二十世纪史》《致乌拉尼亚》,散文集《小于一》等。

01

“艺术,尤其是文学,之所以非凡,之所以有别于生活,正在于它憎恶重复。”

如果艺术(首先是对艺术家)有所教益,这便是人类的单独状态。艺术是最古老同时亦是最名副其实的个体的事业,无论人自觉与否,它在人的身上培养出独特性、个性、分离性的意识——于是使人从一个社会动物转化为可感的“我”。无数的东西可以共同占有;一张床,一片面包,信仰,情妇,然而诗,比如说雷纳·玛利亚·里尔克的诗,却不能如此。一件艺术品,尤其是文学作品,特别是诗歌,是与人面对面的对话,与他结成直接——没有任何中介——的关系。正是出于这个原因,一般的艺术,尤其是文学,特别是诗歌,不能受到共同利益的维护者、群众的主人、历史必然的预言家的赏识。因为他们在艺术的终点,在一首诗被读的地方,找不到预期的异口同声,千篇一律,取代它们的是淡漠和复调的音籁;他们看不到行动的决心,取代它的是漫不经意和挑剔。换一种说法吧,共同利益的维护者和群众的统治者习惯于操纵一个个圆圈,艺术则在这些圆圈里填进“句号,句号,逗号,和一个减号”,这便将每一个圆圈化成一张小小的,虽说并不全是漂亮的,人脸。

了不起的巴拉丁斯基在刻划他的缪斯时,说她具有一张“与众不同的面容”。形成“与众不同的面容”正是人生的意义所在,既然遗传的规律在事实上决定了我们各自的独特性。无论是作家或是读者,他的首要任务是掌握那属于他自己的生活,而不是接受一个从外部强加于他或为他规划的生活,不管这生活的外形如何高尚。因为我们每个人只有一次生命,而且我们全都知道它将怎样结束。如果将此唯一的机会耗费在他人的模式、他人的经验里,使生活成为一种单调的同义重复,该是一件多么令人遗憾的事!——你在历史必然的预言家的怂恿下,可能接受这种同义重复式的生活,而他却不同你一起走进坟墓,甚至连一句“谢谢你”也不说,你不更加觉得遗憾么!

比起任何形式的社会组织来,语言,应该说还有文学,更加古老,更加必不可少,生命力也更顽强。文学所常常表现的反感、讽刺和淡漠,从根本上说,是永恒,更准确地说是无限对暂时、对有限的反动。只要国家允许自己干预文学,那么,我们起码可以说文学也有权干预国家事务。政治制度,社会组织形式,有如广义上的一切系统,天生是力图将自身强加于现时(而且常常强加于未来)的过去时。一个以语言为职业的人万万不可忘记这一点。对作家来说,真正的危险不在于可能(而且往往是必然)受到来自国家方面的迫害,却在于他可能发现自己被国家的面目所迷惑;无论这面目狰狞可怕或是越变越俏,都始终是暂时的。

国家的哲学,伦理学——更无须去说它的美学——永远是“昨天”;语言,文学永远是“今天”,而且往往——尤其是在一个正统的政治制度里——能够构造“明天”。文学的功绩之一正在于,它有助于使我们生存的时间更加个性化,使它有别于我们的芸芸前辈,也有别于衮衮的同代人,避免同义重复——即所谓“历史的牺牲品”这一个可怕的词语标志的命运。艺术,尤其是文学,之所以非凡,之所以有别于生活,正在于它憎恶重复。在日常生活中,你可以将同样的笑话讲述三次,你每每能引发出笑声,并因此成为朋座欢迎的活跃人物。在艺术中,这种行为却被称为“俗套”。艺术是无后座力的武器。它的发展不取决于艺术家的个性,而是取决于题材自身的活力和逻辑,取决于要求(或可能)在美学上切实得到解释的种种以往手段的命运。艺术自有其衍生变化的谱系,活力,逻辑和未来,因此不是历史的同义词,它至多是历史的平行线。它存在的形式频频不断地再创美学现实。出于这个缘故,人们常常发现它“走在发展的前面”,走在历史的前面,而历史的主要手段恰恰是“俗套”。

现今存在着一种相当流行的观点,即认为作家,尤其是诗人,在作品中应该使用市井语言,大众的语言。尽管这在外表上颇具民主的意味,亦能给作家带来明显的便利,这其实是个荒唐的主张,它代表一种将艺术,在此具体地说是文学,附属于历史的努力。倘若我们认定人类的智慧现在应该停滞,不再发展,只有在这种情况下,文学才应该使用大众的语言。否则情况理应相反:大众应该用文学的语言说话。从总体上看,每一次新的美学现实均赋予伦理现实更加明确的形态。因为美学是伦理学之母。所谓“好”与“坏”的分类,首先是美学上的分类,即便从词源学的角度看,它也出现于伦理学上“善”与“恶”的分类之先。如果伦理学不能“容忍一切”,正是由于美学不能“容忍一切”,因为光谱上颜色的数目是有限的。娇儿啼哭着拒绝一个陌生人,或者正相反,伸出手接受他的拥抱,这是他从本能上作出的美学的而非道德的选择。

美学的选择具有高度的个人性质;美学经验始终是私人经验。每一个新的美学现实使这种经验更具私人的特点。这一特点不时以文学(或其它)趣味的面貌出现,能够成为抗拒奴役的防御形式,或者竟可以说是抗拒奴役的保证。因为一个有趣味,特别是有文学趣味的人,能较少地受到一切政治煽动所固有的反复的宣传和有节奏的咒骂的感染。与其说这问题的意义在于德行未必提供产生伟大作品的保证,不如说邪恶,特别是政治邪恶,始终是低劣的文体家。一个人美学经验越充实,他的趣味越成熟,他的道德焦点更集中,他的精神——未必更愉快——更自由。

我们当然应该在这实用的而非抽象的意义上去理解陀思妥耶夫斯基的论断:美将拯救世界,或者马修·阿诺德的信念:我们被诗歌拯救。拯救世界或许已为时过晚,拯救个人却始终存在着机会。人的美学本能发展极其迅速。即使他尚未完全认识自己,意识到自己的实际需要,他本能地知道他喜欢什么以及什么不合适他。请允许我重申,从人类学的角度说,一个人首先是个美学生物,其次才是伦理生物。由此可以引出结论,艺术,特别是文学,不是我们这一物种发展中生成的副产品,事实恰恰相反。如果说,我们区别于动物界其他成员的标志是语言,那么,文学——尤其是作为最高语言形式的诗歌——便是,我冒昧地说,我们这一物种的目标。

我丝毫不是暗示说人人应该接受诗歌创作的强制训练。不过,我认为将世界区别出智识阶层和非智识阶层是不能接受的现象。从道德意义上看,它与世界区别出贫富阶级的现实相类似。然而,社会的不平等或许尚且可以找到体力或物质方面的理由,智识上的不平等则无理由可言。智识与其它事物不同,自然为我们提供了平等的保证。我说的不是教育,而是语言的培养。语言方面最细微的不准确也可能在生活中导致错误的选择。文学的存在预示对文学的关注的存在——不仅就道德意义而且就词语意义而言。如果说一部音乐作品仍然允许人们在被动地聆听和主动地演奏这两者之间作选择的可能,而一部文学作品——让我们援引蒙塔莱的说法,绝对的语义学艺术——只允许人们扮演奏者的角色。

在我看来,人们应该更经常地扮演这个角色。而且我认为,由于人口爆炸以及随之而来的日益加剧的社会分裂(即日益加剧的个性的独立),这一角色益发成为不可避免。我不比我的同龄人具备更丰富的阅历,但是我感觉出作为对话者,远比朋友和恋人可靠。一本小说或者一首诗,不是独白。它是作者与读者之间的交谈。我再重复一遍,这是交谈,私下的、排他的,甚至可以说双方均愤世嫉俗的交谈。在交谈的时候,作者同读者是平等的,读者同作者也是平等的,哪怕这是一位伟大的作家。这个平等是觉悟上的平等。这种平等将以朦胧的或清晰的记忆形式永远留存于读者的生活之中,而且它终将,无论得当与否,影响他的行为。这便是我在讨论演奏者角色时的实际想法,当我们考虑到一本小说或一首诗是——作者和读者——双方孤独的产物,担任这一角色便更加自然了。

在人类历史上,在我们智识发展的过程中,书,从根本上说有如轮子的发明,是一种人类学的发展。书的出现不是为了讲述我们的起源,而是为了告诉我们智识的功能,它为我们提供了一种在经验的空间以翻动书页的速度行驶的运载工具。如同其它一切运动,它成为以普通标准为起点,努力提高这一标准线——低于胯下的标准线——的飞行,方向是我们的大脑,我们的意识和我们的想象。这个方向即是“与众不同的面容”,是个性,是独立。我们不必管当初我们被创造时所依据的形象,我们的人数现在已达五十亿,我们个人只有一个前途,即艺术为我们勾画的前途。否则,我们的前方只有过去——一个拥有强大警察力量的政治的过去。

在任何情况下,如果艺术,特别是文学,只是少数人享有的特权,那么,这种社会状态便是不健康并且是危险的。我并非呼吁用图书馆取代国家机器——虽然这个想法不时出现在我的脑子里——但我毫不怀疑,倘若我们以读书的经验而不是以政治纲领为标准来选择领袖人物,地球上就不会有今天这样多的痛苦。我认为,对未来可能掌握我们命运的主人,我们所提的问题首先不是他的外交政策,而是他对司汤达、狄更斯、陀思妥耶夫斯基的态度。如果说文学的全体确实是人类的反常和乖戾,即便如此,对于想以一揽子的整体方法解决人类生存问题的——人们熟悉的或有待发明的——企图,它也是一剂有效的解毒药。文学作为一种道德保险,它比信仰或哲学教条更为可靠。

既然没有法律阻止我们侵害自己,没有刑事法典能够阻止对文学的真正犯罪:虽然我们可以谴责对文学的压迫——对作家的迫害、检查制度、焚书行为——那么对于文学最恶劣的犯罪,即不读书,我们便无能为力了。对这一罪行,个人付出的代价是他的整个生活;如果罪犯是国家,它付出的代价是它的历史。生活在我现在生活的国家里,我会毫不犹豫地相信物质富裕和文学无知之间存在着必然的依存关系。我之所以不能形成这个信念,是因为我所出生并成长的那个国家的历史。俄国的悲剧,如果将它缩小到最低的因果关系的范围,缩小成一个粗略的公式来看,是一个社会悲剧。在这个社会里,文学沦为少数人,即上流俄国知识分子的特权。

我不想在这个问题上做大文章,也不想用数以千万计的人们互相倾轧的回忆使今天的夜晚更加黑暗,因为二十世纪上半叶俄国土地上的事情发生在小型自动武器的发明之前——以取得某个政治理论的胜利作为名义,而这个理论之不完善已经在实际上得到了证明:它的实现需要人类付出生命的代价。我只想说,我认为——当然不是在经验上,只不过在理论上——一个读过许多狄更斯的书却以某种理论为名义枪杀同类的人比没有读过狄更斯的人更成问题。我说的是狄更斯、斯泰恩、司汤达、陀思妥耶夫斯基、福楼拜、巴尔扎克、麦尔维尔、普鲁斯特、慕西尔等等,这就是说,文学,而非识字,或教育。一个识字的、受过教育的人在读过这样那样的政治论文或小册子之后,完全可能去杀他的同类,并且感受到实施信仰的快感。希特勒以及其他那些认识字、甚至能做诗的领袖有一个共同点:他们打击对象的人名单子长于他们要读的书单子。

在我往下讨论诗歌之前,我愿意补充说一点:将俄国的经验作为警钟是有意义的。且不说其它的原因,西方世界迄今为止的社会结构从整体上说与1917年前的俄国是相同的。(顺便提一句,十九世纪俄国心理小说为什么在西方受到欢迎,而当代俄国散文作品为什么不很成功,在此得到了说明。二十世纪俄国新产生的社会关系同人物的名称一样对读者来说是那样的生疏、纠缠不清。)比如就政党的数目而言,1917年十月政变前的俄国并不下于今天的美国或英国。换句话说,一个冷静的观察家也许能注意到:十九世纪正在西方继续着,它在俄国却已走到了尽头;如果我说它以悲剧告终,首先指的是社会——或年代——沿革的路线。因为在真正的悲剧中,毁灭的不是英雄,而是歌队。

02

“一个如此依赖语言的人,我猜想,就是人们所谓的诗人。”

对一个母语是俄语的人来说,虽然谈论政治罪恶有如消化一般自然,我仍然希望改换话题。讨论显而易见的事情之所以有害,因为它太容易,它过快地使我们得到道德上的满足,给我们以自我正确的愉快,这样便会败坏我们的良知。这些特点所形成的诱惑力,从本质上说,同导致这种罪恶的社会改革家的诱惑力大同小异。正因为认识,掌握乃至抵制这种诱惑,这才在一定程度上使我的许多同时代人遭受了他们那种命运,使他们的笔下产生出他们那样的文学。这种文学并不像从外部观察的那样,是飞离历史或压抑记忆。阿多诺提出了一个问题:“继奥斯维辛之后谁还能再写诗歌?”一个熟悉俄国历史的人只需稍稍改变集中营名称便能提出相同的问题——而且他们更有权利提出这个问题,因为斯大林的集中营毁灭的人数远远超出了德国监狱-集中营的死难者。美国诗人马克·斯特兰德曾经反问道:“又有谁能吃得下午餐?”不管怎么说,我所从属的一代人证明了他们能够写出诗歌。

这一代——这一代人出生之时正是奥斯维辛的焚化炉烈焰滚滚,正是斯大林像上帝一样处于仿佛是自然母亲开创的绝对权力的峰巅之日——这一代人来到世上似乎是为了继续那些焚化炉,和斯大林的那些如群岛般众多的无名坟墓打算切断的东西。那一切并没有完全被切断,至少在俄国是如此,这一事实应在相当大的程度上归功于我们这一代。我因从属这一代而感到的骄傲丝毫不下于我站在这里所感到的自豪。我站在这讲坛上这一事实即是对我们这一代人对文化所提供的服务的承认。我想起曼德尔施塔姆的一个概念,愿意补充说,是对世界文化提供的服务。在回首过去的时候,我能够说我们起步于一块空白的——真正可怕地荒凉的——地方,我们凭着直觉而不是有意识地致力于再造文化连续的效果,重建它的形式和内容,用我们自己的新的,在我们看来是当代的内容来充填它幸存的为数不多的而且常常是遭到毁坏的形式。

当时或许还存在着另一条道路:进一步改变我们文化面貌的道路,废墟和碎石、抽象派、窒息呼吸的诗学。我们抵制了这一条道路,并不因为我们认为它是自我炫耀的道路,也不因为我们受着某种观点的激励,要保存我们所熟知的、等同于人类尊严的文化形式的传统的高尚。我们抵制它,因为这其实不是我们自己的选择,而仿佛是文化作出的选择——同样,这个选择不是道德的而是美学的选择。一个人把自己看作是文化的创造者和保管人而不是它的工作,这当然是极自然的。倘若我今天提出相反的看法,这倒不是因为在二十世纪行将结束的今天引用普洛提诺斯、沙夫茨伯里勋爵、谢林或诺瓦利斯的言论是一种时髦,而是因为诗人与众不同,他始终意识到,人们通常所谓的缪斯的声音,其实是语言的指令;不是语言凑巧成为他的手段,相反,他是语言赖以继续生存的工具。然而,即使有人把语言想象成某种活的生物(这是极公平的说法),它也无法进行伦理选择。

人们写诗有多种不同的动机:为赢得恋人的爱情;为表达他周围环境——风景或状态——的感受;为捕捉某一特定时刻的心境;为在地球上留下——他当时的想法——一些痕迹。他诉诸诗歌形式极可能是下意识地出于模仿的动机:黑色的站立的字母凝结在白色的纸上也许使他联想起他在世上的处境,联想起空间和他身体之间的平衡。无论他出于何种原因握起诗笔,无论流泻于他笔端的文字对读者产生怎样的效果,这项事业的直接结果是一种与语言直接接触的感受,或者说得更确切一些,是一种立即依赖语言,依赖用语言表述、写作、完成的一切的感受。

这依赖是绝对的,强制的,但同时也解除作者的束缚。因为语言比任何作者年迈,它暂时的潜力赋予它巨大的离心力。它有挖掘不完的潜力。这个潜力不止取决于运用该语言的国家的体积(虽然这是其中一个因素),它更取决于运用该语言创作的诗歌质量。我们只要回顾一下但丁便可说清这个问题。再举个例子,今天用英语或俄语创作的作品保证了这两种语言在今后一千年中的生存。诗人,我再重复一遍,是语言赖以生存的工具——或者,让我引用我所敬重的奥登的话说,他便是语言借以生存的一个人。写这一篇文字的我以及读这一篇文字的人们将会逝去。但是我赖以写作和他们借以阅读的语言将存在下去,这不仅因为语言较之我们有更悠久的寿命,还因为它具有更强大的适应和变化能力。

一个写诗的人希望留名身后,希望他的诗活得比他长久。但是,他之所以写诗是因为语言的诱发,或者说简直是命令他接着写下一行。一个诗人一旦写了开首,他通常不知道这首诗将怎样结束,因此他往往为这首诗的发展感到意外,因为它往往超出他的预料,并且深于他最初的构思。这就是语言的未来侵入现在的时刻。我们知道认识有三种方式:分析的,直觉的,以及《圣经》里的先知们所熟悉的启示式的。诗歌与其它文学形式的区别在于它同时运用这三种认识形式(主要侧重于第二和第三种)。因为语言能满足这三种形式;写诗的人有时通过某一个词,某一个韵,便能达到前人未曾达到的,甚至连他自己也不曾奢望的境地。写诗的人之所以写诗,首先因为写诗是良知、思维、认识宇宙的非凡的加速器。一旦领教过这种加速度,你便不可能克制再次体验它的愿望;你会依赖这个过程,正如有人离不开毒品或烈酒。一个如此依赖语言的人,我猜想,就是人们所谓的诗人。

文字丨选自《从彼得堡到斯德哥尔摩》,原题《文学憎恶重复,诗人依赖语言》,[美]约瑟夫·布罗茨基 著,王希苏、常晖 译,漓江出版社,1990年

编辑丨胡椒

原标题:《布罗茨基 | 依赖语言的人,就是诗人》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司