- +1

专访丨在美国,学习做一名亚裔女艺术家

记者:林秉顺

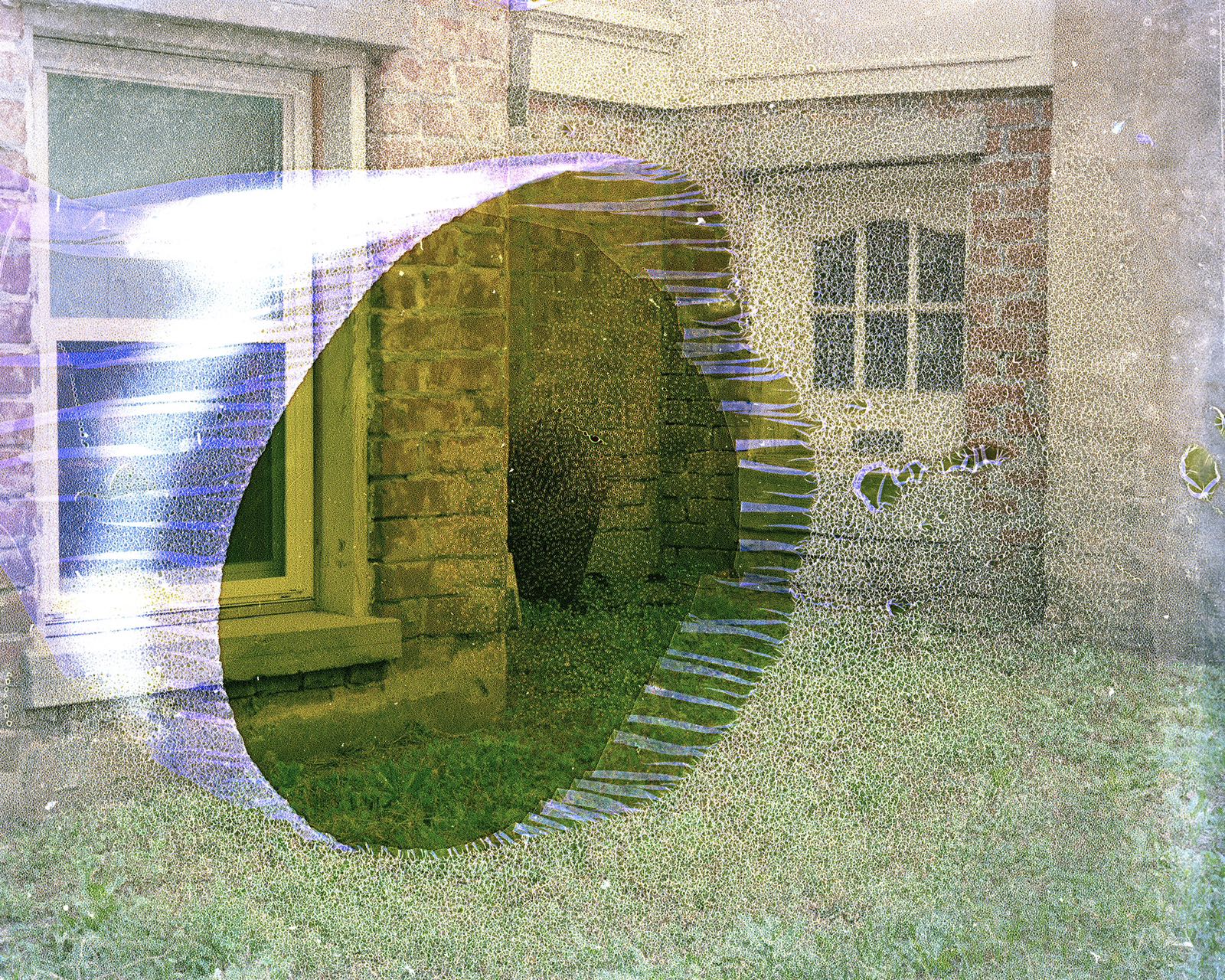

在实验胶片项目Far From Home中,青年艺术家汤思仪用大画幅胶片拍摄了她在美国看到的风景,小院和草地、街道与墙面纹理,再用酸性汤剂破坏胶片的表面,把胶片泡入酱油、料酒、二锅头、米醋、扇牌肥皂等“上海物质”中,进行“腌制”。“整个过程就像做菜一样”,她用腌肉的手法腌制了它们,让胶片显出不一样的杂质和效果,呈现出此岸与彼岸两种文化时空的割裂与交叠。

“我记录的一直是外面的风景,我一直在通过别人的风景去找我心目中理想的家。但实际上在内心深处我还是很想家的,我很眷恋我自己的土地、自己的文化。”

汤思仪作品(Far From Home)

汤思仪作品(Far From Home)

汤思仪作品(Far From Home)

汤思仪1998年出生于中国上海,本科毕业于美国科罗拉多大学博尔德分校,后于萨凡纳艺术与设计学院取得了摄影艺术硕士学位。如今,她的作品已在多个城市和国家展出,并获得了诸多奖项和刊登机会。她的作品以摄影为基础,对其他工艺和媒介保持着积极的探索心态。女性主义、自我身份探索、中西文化的冲突和交汇……在汤思仪的作品中,这些议题都交叠地嵌入了其中,作为90后,她有力地展现出新一代亚洲女性的力量,以及属于亚裔女性艺术家的声音。

汤思仪在她的展览现场

想象“家”:在此与彼之间

童年时期,汤思仪的母亲就很喜欢摄影,她知道如何通过计算和装片技巧让每一卷胶片多出两三张的余量来。3年级的时候,家里买了一台富士数码相机,那是微单向单反过渡时期的旗舰级产品,机身小巧精致、又可以变焦,对于当时的汤思仪来说,那是一个时髦玩意。10岁的她用它在家庭的西藏之旅中第一次拍了照。她对视觉图像最初的敏锐让妈妈讶异惊喜,从此,她拥有了一台自己的照相机,那是妈妈送给她的礼物。

“我和家人非常亲密,但也有很多争吵。”小时候和母亲吵架,母亲会说很多赌气的话,“这是我的家,不是你的家”。后来家里换房子、搬家,还是孩子的汤思仪把自己的压岁钱全部上交给了母亲,并强调,那是她贡献给家里买房子的一部分钱。“后来在吵架的时候我就会说,我也是给了你钱的。”妈妈往往哭笑不得,“你那点钱算什么?只够买两块地砖。”童年的这些闹着玩的对话却一直留存在汤思仪心里:“这让我一直有一个执念,就是拥有一个自己的家。来到美国之后,那种像浮萍一样的不确定感加重了我的期待。”

汤思仪作品(In The Place)

汤思仪作品(In The Place)

汤思仪作品(In The Place)

在近期的创作In The Place中,她的镜头延续了作为外来者的视角,表达了她和异乡的割裂、对于家的想念,与此同时,她也通过观察其他人的家构建了一个自己关于“家”的想象。

独居意味着绝对的掌控感,终于不用像妈妈要求的那样叠衣服,而是可以把它们全部都挂起来。但和国内那个被自己从小到大的图书、杂志、物品堆砌起来的家相比,她在美国搬过的每一个家都显得过于空荡。她不敢添置家具,也不敢去装饰这个临时庇护所,家中几乎所有东西都是二手的。一想到搬家时它们都会被明码标价地出售,或是被丢进垃圾桶里,她就开始感到不值当和不舍得。

从疫情前的那个假期开始,她就没有再回过家了。这五年,她努力用精神的丰盈去填满异乡出租屋,尽力使自己不陷入孤独。而大洋的另一边,中国的家中依旧保留了她完整的生活痕迹,完整得近乎臃肿,却唯独少了她的气息。母亲来美国参加她的毕业典礼时,她还是会从她逐渐迟钝的反应、开车的神情中读到她断崖式的衰老,读到她错过的父母的人生岁月。母亲恶性肿瘤时她没能陪在身边,妹妹一天天的成长变化她未能见证,爸爸在客厅看电视的身影旁永远缺了一个她,这一切都令她愧疚。

看见红色:是异物,也是流动

汤思仪从本科起就离开了上海,到美国中部的科罗拉多州生活和学习,之后又搬去了更南边的佐治亚州。“在接触和学习摄影之后,我有很多作品的主题都聚焦在了家和留学生身份上,因为这其中有许多我非常想表达的、矛盾又复杂的情绪。”

大一时,被初次见面的同学问起“你叫什么名字”,她会不假思索地说,“我叫Angela”。那是幼儿园老师给她分配的名字。“后来我才意识到,我其实根本没有必要有一个英文名字,我可以叫我的中文名字,我也很乐意去纠正他们的发音。”

刚到美国的时候她的英语还没有那么好,语言上的弱势、同学间的紧张关系都让人痛苦。一次小组作业,她和一位中国同学直到上课前还在焦虑地修改方案,美国同学们却说,“不用再改了。我觉得很完美,非常完美。”“那次作业真的做得挺好的,但我和那位中国同学最后发现自己被他们打了超低的分数。”又有时候,她会在做课堂展示时被其他女孩们刻意遗漏,会在试图表达些什么时被突然抢过话头。这一切都让她怀疑自己是不是真的太差了,对同学们而言没有任何价值贡献。

所幸来到南方之后,这个城市的氛围更加开放,人的情绪也被不远处的海充分调度起来。更靠近海,她的心情也更加明媚。她终于遇到一群真正尊重她的人。“研究生同学会关心很多我所在的文化区的问题。我不懂的东西,他们也会跟我解释,他们非常尊重我是一个不一样的人。且我们追求和喜欢的东西都是一样的,就是艺术。”这种尊重让汤思仪很感激。但在一些时刻,文化上的差异也并不是通过友善就可以跨越、弥合的。

汤思仪作品(Seeing Red)

汤思仪作品(Seeing Red)

汤思仪作品(Seeing Red)

汤思仪作品(Seeing Red)

在创作Seeing Red这组作品时,她在所有的风景当中放了一块红布,对她来说这块红布所代表的意涵非常丰富,也显而易见。但老师的不解却扑面而来,“为什么要放块红布?这块红布是什么意思?你是不是随便拿了块布放在了那里?”老师希望她能拿出更“Chinese”的意象,但对汤思仪来说,这块布已经足够代表一切了,“红色足够代表我们文化的一部分”。

不可解释的事情还有很多,比如她甚至不知道该如何向老师解释,自己在天黑以后不敢独自出门扫街。一张比同龄美国女孩更显幼态的脸让她呈现出毫无攻击性和“乖”的表象。陌生人刻意的肢体接触,突如其来的搭讪都令她感到冒犯。在美国做一个亚裔女性艺术家并不容易,她需要克服更多偏见。

在Seeing Red中,靓丽的红是属于外来者、入侵者的颜色,“它就在那里,就像一个你从哪里‘拿来’的一个东西。”但这种突兀的存在同时也是一种充满流动性的存在,正如她可以给这块布做各种各样的造型。“它让我想到我自己,我其实就是一个流动的人。对于他们的社会来说,我也许有点格格不入,但有时候我也更加灵活,更能适应各种各样的环境。”

比起赞美月经,我更想强调它的正常化

疫情的爆发,思乡的愁绪,生存的压力……本科快毕业时的种种重压让汤思仪很长一段时间都没有来过月经。她最终被确诊为多囊卵巢综合症(PCOS),这一突如其来的变化让她前所未有地关注起了自己幽微隐秘的女性身体,也仿佛让她和更多女人的身体产生了联结。

《月经》(Period)的创作由她自身的身体经验激发,同时也受到美国先锋女性主义艺术家朱迪·芝加哥(Judy Chicago)的艺术项目《女人之屋》(Womanhouse)的影响。朱迪旺盛的创作生命力和她对女性经验的勇敢表达让汤思仪很赞赏。

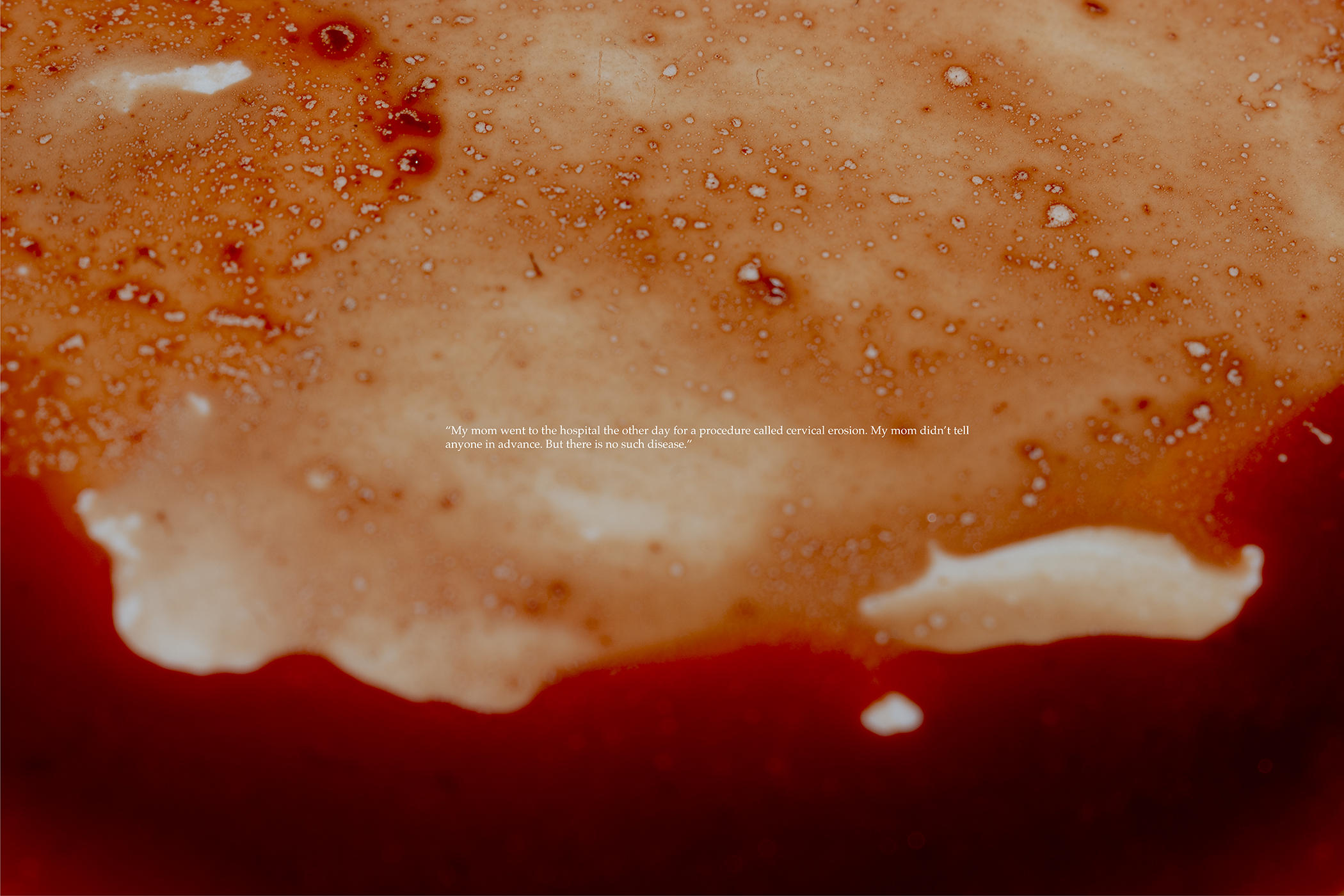

汤思仪作品(Period)

汤思仪作品(Period)

汤思仪作品(Period)

朱迪近期的新作《如果世界由女性统治会怎样?》让汤思仪兴致勃勃,在她看来,一个由女性视角主导的世界所呈现出的最大区别应该会在语言上。她想到摩梭族母系社群的文明,“如果女性更多地主导世界,以女为偏旁部首的词应该会被赋予非常美好的意义,可能所有的脏话都将不复存在,攻击人的话语也不复存在。我们现在有很多女性创造出来的脏话,这些脏话本身的目的也是为了反击父权社会的压迫,但是如果从摩梭族的历史来看,如果一个社会的文化从一开始就由女性主义的特质主导,这种攻击人的语言根本就不会被发明出来。”

和其他艺术家的同类主题作品相比,她的《月经》被质疑“会不会不够美、会不会不够艺术”,但在她看来,她要反击的恰恰是大家对月经的艺术化处理。“我们说到月经的时候,很多时候说到的是月亮的潮汐,是对女性力量的崇拜,但是这些呈现都没有做到足够直观、足够血腥、足够真实。我想让他们意识到来月经这件事就是很脏、很乱、很难受、很让人痛苦的一件事。西方人更多地强调月经骄傲,但我可能不太感冒,我更加想强调的是它的一种正常化。”

她从自己的女性经验出发的创作想表达的内涵,和当下如火如荼的女性主义运动有着极大的关联性,但另一方面,她又不愿意被美国过度政治正确的舆论浪潮裹挟,不愿被种种主义、运动的洪流所裹挟。如何在这些浪潮中寻找到属于自己的那一分音量,这是作为留美华裔女性创作者的她始终在思索的议题。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司