- +1

李修文推出长篇新作《猛虎下山》:多年山河漫游,书写者终将成为万物的总和

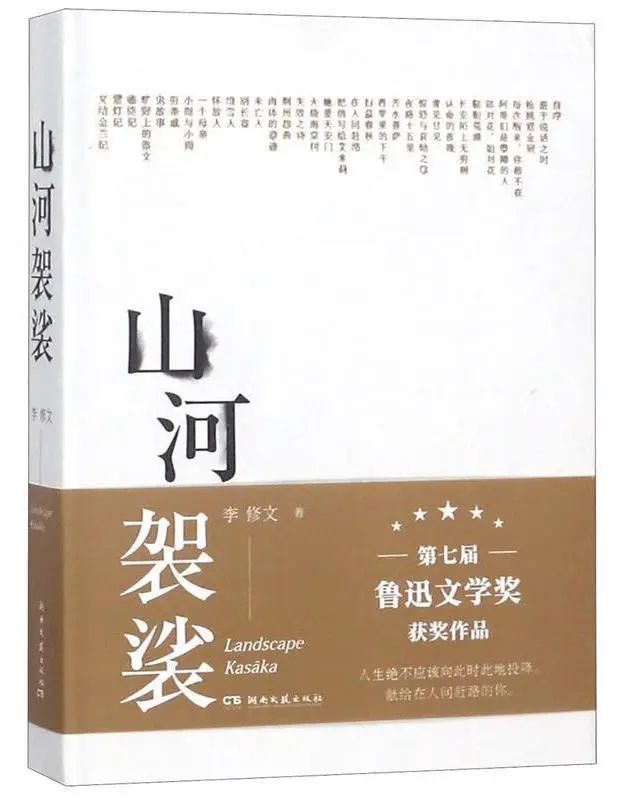

读过散文集《山河袈裟》《致江东父老》《诗来见我》的读者,都会对作家李修文的散文风格留下深刻印象,饱满、热烈、深情,博学而丰沛,读其中一些围绕人物而写的篇章,犹如在读精彩的小说故事。而更早之前,他的确还有另一重身份——小说家,却因小说创作沉寂太久几乎隐匿不显。

十几年后,李修文带着暌违已久的长篇小说《猛虎下山》面世,首发于今年《花城》第一期,单行本由人民文学出版社推出。在新作里,李修文卸下诗的油彩和盛装,回到心灵震荡的小说创作,以极具想象力的故事,迅疾如鼓点的叙事节奏,讲述了人虎博弈的深刻寓言。

《猛虎下山》这个书名很容易让人联想到传统民间戏曲故事中的某些桥段或记忆。在近日由广州花城文学院举办的首发分享会上,李修文解释说,这部小说最初的灵感来源于多年来他在各地行走时所踏足过的一座座工厂,接触到一些工人,他意识到他们身上各自都携带着一部部个人史诗,这些使他萌生了创作的念头。《猛虎下山》经历了一个漫长而反复的写作过程。在动笔前,他实地采访了贵州水城钢铁厂,深入观察工人生活。而中国传奇志怪与戏曲、说书的文学传统,也滋养和启发了他的写作。

小说在第一章中就快速交代了时代变革热潮之下,一座炼钢厂遭遇的奇事。1999年春天,镇虎山山下的炼钢厂被一家沿海的钢厂收购之后,迎来了下岗寒潮,人到中年,工作吊车尾,被工友、老婆孩子看不起的炉前工刘丰收必然在名单之上。正当他一筹莫展之际,在厂区再现的下山猛虎叫停了让厂里人心惶惶的失业“老虎”。厂长决定重赏招募打虎勇士,报名者可免于下岗。刘丰收主动请缨,借着酒劲独自上山“打虎”,结果酒醉一场只留满身伤痕,为了交差,他以一夜间长出的白发伪装成白虎毛发,谎称与吊睛白额虎搏斗了一场。刘丰收成了打虎英雄,厂长赋予他选人组建打虎队的权力。从此,打虎队风光无限,处处享受优待。随着时间流逝,“老虎”的存在逐渐受到质疑,刘丰收在对老虎的期盼中日渐疯魔,幻象丛生。

▲ 《花城》封三插图《三人成虎》(数码绘画)

作者:晚点的子狸

人与虎,猎物与狩猎者,双方从对峙到周旋再到互相吞噬,李修文在故事中隐藏了一个个人性陷阱。“在绝对的困境当中,在绝对的孤独面前,人才是世间最大的魅。”评论家谢有顺在分享会上表示,李修文此前的散文写作为他的语言风格、观察方式和对人与世界的理解打下不断精进的基础,加上多年编剧经历,这让小说新作“充满富有节奏感的叙事腔调、虚拟空间的创造、对人心的反复追问与逼视、精巧的情节设计等特点”。小说里关于猛虎的巨大隐喻更让他联想到卡夫卡的小说《变形记》和电影《少年派的奇幻漂流》,它们的共同点“是采用了一个巨大的虚拟结构来讲述一个真实的时代事件”。

▲ 电影《少年派的奇幻漂流》剧照

“讲好一个故事,写出一个有名有姓的人,对作家来说其实是非常有难度的。”分享会上,李修文坦言,自己在写作中也一度有灰心、写不出来的时候,但一直都在写,包括《猛虎下山》。他认为,从中国传统戏曲那里可以得到很多文学的启发,戏里必须有一个活生生的人,而且要有一个在今天看起来近似于“好莱坞式”的故事,这些都是他在进行小说创作时注重借鉴的。

写作的挫折感,在李修文身上反复出现,甚至给身边的作家朋友留下很深的印象。大约二十年前,他推出小说“爱与死亡三部曲”的前两部《滴泪痣》和《捆绑上天堂》后,一度陷入了自我怀疑之中,因为无法把握对现实生活的描摹,他放弃了该系列的第三部创作。此后多年,他开始通过行走来寻找自身语言的安放之所,对语言越来越挑剔的结果呈现在了他后来创作的几部散文集当中,在《别长春》当中他写道,“我遭遇的所有问题只有一桩,那就是语言的丧失。”继而他表示,“世间的语言,何曾只是滔滔言说的工具?……对一个正在开始写作的人来说,你所信赖的语言,即是你所信赖的生活……”这种自省加上多年来如田野工作者一般奔走的经历,让他迅速获得了许多沉淀在生活基底的经验。2017年推出的散文集《山河袈裟》中,他生动演绎了来自社会各个角落的人物故事,记录世间普通人的情感和尊严,由此打动了无数读者。他在自序中写道:“人民,我一边写作,一边在寻找和赞美这个久违的词。就是这个词,让我重新做人,长出了新的筋骨和关节。”

去年底刊发于《扬子江评论》的一篇类似创作谈的文章中,李修文记起十几年前在某个电视剧剧组改剧本期间,接到了一个去山上给演员采花的奇怪任务,带着不解和屈辱感,他每天上山下山,却意外认识了不少当地人,时间一久渐渐相熟起来甚至产生了交集,他在他们身上看到了许多人生的片段,“我就该在这条路上,而不该在别的路上;我就该在这群人中间,而不应该在别的什么人中间。”多年行走观察之后,他提炼出了自己的感受,“我格万物,万物终须格我,其中情状,仍如顾随先生论及陶渊明之诗时所言:‘其白如日光七色,合而为白。’”

《猛虎下山》中,人物都在上山下山,命运的种种交集得以碰撞出新的火花。此时,李修文已经不再置身事外,他理解了如何跟人物和生活打成一片,并且尊重人物的本性面貌。评论家陈晓明在其中看到了小说对人性与权力的审视,构成了与鲁迅先生的隔空对话,“刘丰收这个人物在某种程度上是阿Q形象的重现。”李修文认同这个看法,表示自己希望能通过小说创作来呈现那些被现代社会所掩埋的孤独者、受困者,“我希望我将继续行走在这样一条写作的正道上”。

选读

第一章

▲ 《花城》内文插图,作者 郑梓程

到我这个年纪,上山也好,下山也罢,最不能大意的,就是自己的腿脚。昨天晚上,山里下了整整一夜暴雨,我无处可去,只好躲在一面崖壁之下,避了一整夜的雨,天刚亮,雨止住了,我离开崖壁,腿脚肿胀酸痛,几乎寸步难行,恨不得按摩店理疗馆就近在咫尺,果真如此的话,推拿,扎针,拔火罐,我一样都不会落下,当然,这都是痴心妄想,我也只有拨开满山灌木,四处乱走,去找一点吃的。这还没完,你说要命不要命,很快,在一片榉树林里,我迷了路,死活都走不出去,我不服,骂了这片榉树林好几遍,又骂了自己好几十遍,终于听见,不远处,好像有河水的声音。我没有轻举妄动,反倒告诉自己,冷静下来,又跟老花眼和白内障做了半天斗争,总算看清了山谷里的那条河,这才慢腾腾地,喘着粗气,一步步踱到河边,蹲在了半人高的草丛里。等到不再喘粗气,心跳也平静下来,我还是用河水洗了把脸,然后,重新埋伏下来,只等着眼前的河水里有鱼经过,它们只要胆敢露面,到了那时,我必将回光返照,二世为人,化作闪电,迅猛出击,从草丛里杀将出去,再一口咬住它们,直把它们嚼得一根刺都不剩下。

结果,我还是想多了。两个多小时过去,我连一条鱼都没等到,有那么一阵子,我都快睡着了,好在是,时不时地,河水撞着石头,溅出的水花落到我脸上,我才能一遍遍清醒,继续趴在草丛里,硬撑了一个多小时。临近中午,我终于绝望,离开河边,重回密林之中,先是在几块巨石之间折腾了好久,要死要活,终归翻越了过去,之后,又斗胆穿过了高悬着好几只马蜂窝的黑松林,谢天谢地,在一棵枯死的黑松底下,我竟然看见了一串被落叶差点盖死的野葡萄:黑黑的,全都腐烂了,腥味直冲鼻子。可是,到了这个地步,我哪里还有什么资格挑三拣四?说时迟,那时快,我忍住激动,咽着唾沫,二话不说,一颗颗地,将它们全都吞进了肚子里,果然,刚一吃完,肚子就疼了起来,疼得我啊,就像有人拿着刀子正在一截截地切断我的肠子。

偏偏这时候,在我正前方,十几米远的地方,有个什么东西,从一道密不透风的金刚藤背后钻了出来,钻出来之后,也不叫,也不喊,只是安安静静地看着我,不知道为什么,我却直觉得,一股杀气,奔着我就来了。我在心里暗自说了一声大事不好,赶紧揉眼睛,这才看清楚,那看着我的,不是别的什么东西,而是一只独狼。只见那独狼,满身都是泥巴,全身又瘦又长,显然,它和我一样,很久都没吃到什么像样的东西了。想到这里,我的身体上,汗毛立刻倒竖,腿脚也止不住地摇晃,却见那独狼,纹丝不动,继续盯紧着我,就像盯紧着一串腐烂的野葡萄,不不不,它盯紧的,其实是一块腐肉。

我提醒自己,一定要镇定下来,所以,我干脆朝它逼近过去。“就凭你他娘的,也敢打我的主意?”我冷笑着问它,“睁开你的狗眼,好好看看,我是不是你爹?”

那独狼,有那么一小会儿,好像被我吓住了,不自禁地往后退,但也只退了一两步,而后下定决心,死死站住,摇起尾巴,低声叫喊起来,我分明看见,它的眼珠,正在从黄褐色变成绿色,我知道,这正是它马上就要朝我动手的信号,既然如此,我还等什么呢?我还是逃命吧——什么都顾不上了,我猛吸一口气,随便找了个方向,不要命地往前跑。一路上,刺藤们在我脸上划出了好几条口子,还有一根树桩,就像一把从地底长出的刀,割破了我的脚,疼得我啊,眼泪都差点掉出来,接连打了好几个趔趄,却也只好直起身来,使出仅剩的力气,跑过一大片湿漉漉的葫芦藓,再跑过一座残存的清朝末年修建的吊桥,却被一道红石岩挡住了去路。尽管如此,我也没有片刻犹豫,徒手攀上了红石岩,这红石岩上,寸草不生,我只能靠着自己的腿脚,硬生生地踩在岩石上几乎不存在的坑洼里,一步步,往上挪,被树桩割破的那只脚,血还在渗出来,我没敢回头,但也知道,这些血的味道让那独狼变得更疯了,之前,它只是在叫喊,现在,叫喊声已经变成了嚎叫声。奇怪的是,就在我刚刚爬上红石岩顶上的时候,它的嚎叫声,又变成了惨叫声,我没管它,仰卧在岩石顶上,喘了好一阵子,才缓过气来,这才去看它:却原来,那独狼,过吊桥的时候,可能是太兴奋了,没注意脚底下,它的一只后腿,被死死卡在了吊桥上的两根铁索之间。现在,它的身体已经被甩出吊桥之外,倒悬在半空中,而铁索之下,是一条早就干枯了的河床,河床上,一堆堆的怪石,正在等着跟它迎面撞上,显然,只要它从吊桥上摔下去,就算不死,顶多也只会剩下半条命,它却没有任何办法,只好继续惨叫,又像是在哀求,一声高过一声。

而我,再也懒得多看它一眼。天知地知,我也已经很老了,满身所剩的一点力气,不足以让我可怜别人,甚至,也不足以让我可怜自己,更何况,站在红石岩顶上往下看,一场大热闹还在等着我——山底下的炼钢厂,在荒废了多年之后,在改造成蓄电池厂、游乐园和温泉度假酒店全都宣告失败之后,今天,它修旧如旧,变成了工业遗产文创园。现在,开园仪式正在进行,音乐声激昂,主持人的声音却挣脱出来,远远扩散。在主持人的邀请下,领导们依次走上舞台,靠近一颗巨大的水晶球,之后,再纷纷伸出手去,按住那颗水晶球,接下来,主持人带领全场观众开始倒数,水晶球背后的LED显示屏上也出现了倒数数字:五,四,三,二,一!一字刚喊完,水晶球突然通体变色,闪出蓝光,人群里,上百个礼花筒同时炸开,领导们,台下的观众,身上都沾满了缎带与碎花,至此,工业遗产文创园的开园仪式,就算是拉开了序幕。再看全场观众,一个个,叫着喊着,鼓着掌,想起来,倒回二十多年,我也是他们中间的一个,一时之间,我的鼻子,竟然有些发酸。

对,二十多年前,在山底下的炼钢厂里,开过多少次大会,我就鼓过多少次掌。有时候,当我坐在人堆里正在鼓掌,我老婆,林小莉,隔了老远,会故意朝我看过来,我知道,那是她在鄙视我,用她的话来说,我这辈子,都不可能有坐上台的一天,我这辈子,就活该坐在台下给别人鼓掌,而且,就连在台下也坐不到前三排,只因为,前三排坐的都是至少当到了班组长的人。她的话,我认,有件事,我也心知肚明,那就是,虽说嫁给我都二十年了,但她的心里根本没有我,只有张红旗,所以,每一回,当我看见她又在鄙视我,我就故意把两只手都拍红,再定定地朝坐在第三排最边上的张红旗看过去,意思是:林小莉啊,林小莉,看看你的张红旗,他又有什么了不起?不过就是个脱硫车间的副组长,说不定,哪天出个什么事故,他娘的,还不是马上被打回原形,变成跟我一样的德行?哪知道,我的这点招数,对林小莉根本没有用,到后来,只要我一边鼓着掌一边看向张红旗,她就干脆对我鼓起掌来,她的意思,我也明白,意思是:刘丰收啊,刘丰收,认了吧,你就只有这点出息。

话又说回来,相比一九九九年春天开的那次改制下岗动员会,以前的林小莉,已经算是对我很客气了——这年春天,桃花刚开,我们的炼钢厂里,几乎人人都被两个传言吓破了胆子:传言之一,是工厂背后的镇虎山上突然出现了老虎,上一回山上出现老虎,还是一九六九年,当时,此地虎患猖獗,为了顺利建起钢厂,工人们成立了打虎队,两个月时间,打死的老虎共计三十六只,此后,这座山原来的名字,卧虎山,被废弃不用,改作了镇虎山。而今,三十年过去了,镇虎山上居然再次出现了老虎,最明显的证据,是一个长年住在山上的老疯子消失再也不见,他的儿子上山去找了几次,最终,只找到了几片衣服的残片和一大摊变得模糊的血迹,之前,正是这个老疯子,一趟趟下山,一趟趟在厂区里跑来跑去,又呼来喊去:“老虎回来了!老虎回来了!”

传言之二,是我们的炼钢厂在被一家沿海的特钢厂收购之后,即将压缩各条生产线,开始产业转型,这就意味着,从前那些生产线上的工人,都要大量下岗了。下岗,这个词,我们都不陌生 ,不说旁人,就说我:我妹妹,原先是机械厂里的出纳,下岗之后,一直在菜市场里卖菜,挣来的钱,每天只够一家人吃两顿饭;我老婆的姐夫,原先是百货商店的采购员,下岗之后,在建筑工地上搬了两年砖,天天喝酒,把肝喝坏了,上个月刚死;还有我的一个远房表哥,原本有一份棉纺厂车间主任的好工作,上了分流名单,只好四处找工作,一样都做不长,于是,他便隔三岔五回棉纺厂上访,两年半下来,一点结果都没有,最后,他跑进自己原来的车间,放了一把火,把自己给烧死了。说实话,这几年,炼钢厂越来越不景气,我不是没想过自己有一天也可能会下岗,只是做梦也想不到,这一天会来得这么快。镇虎山上的桃花开得正好,收购我们厂子的那家特钢厂派来了新厂长,和所有人都戴着蓝色安全帽不同,全厂上下,只有他一个人头戴着一顶红色的安全帽。这一天,戴着红安全帽的厂长在大会上宣布,自即日起,所有四十岁以上,没担任班组长以上职务的人,都在分流下岗之列。我也是拍巴掌拍习惯了,厂长刚宣布完,我就鼓起了掌,整个会场里,差不多只有我一个人在鼓掌,我分明看见,戴红色安全帽的厂长注意到了我,我不敢看他的眼睛,但是,既然他看见了我,我也只好继续把巴掌拍下去,就连坐在第三排的张红旗也注意到了我的掌声,扭着头看我,他越是看我,我就把巴掌拍得越响,终于,我老婆,林小莉,隔了老远冲我跑过来,当着全厂子的人,给了我一耳光,又咬牙切齿地问我:“刘丰收,你是个白痴吗?”

(未完待续......)

新媒体编辑:郑周明

配图:活动方、杂志图、摄图网

原标题:《李修文推出长篇新作《猛虎下山》:多年山河漫游,书写者终将成为万物的总和》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司