- +1

吴永熹 × 帕慕克:伊斯坦布尔是我遭遇人性的地方

对大部分中国读者来说,诺奖得主帕慕克与伊斯坦布尔这座城市难解难分。帕慕克的大部分小说讲述的都是这座城市的故事,包括我们熟悉的《我的名字叫红》《白色城堡》《黑书》,当然还有那本《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》。

帕慕克的新小说《我脑袋里的怪东西》,写的依然是他最熟悉的伊斯坦布尔。不过,小说的主人公不是他笔下常见的、徘徊在东西价值观之间的富裕阶层,而是一个出身低微的底层小贩。在这本 500 多页的小说中,帕慕克透过底层小贩之眼,看伊斯坦布尔过去 50 年间纷繁的社会变迁。

奥尔罕·帕慕克

小说主人公麦夫鲁特出生于距伊斯坦布尔七百英里的贫穷乡村,十二岁时随父亲搬到伊斯坦布尔,开始了全新的人生旅程。他们是 20 世纪 70 年代伊斯坦布尔城市化移民大潮中的一员。和当时的许多乡村移居者一样,他们“扎根”伊斯坦布尔的方式是在市郊的荒山上非法建房,因为只要住进了一所房子,被从城市赶走的可能性就小了许多。于是,这些非法住房被用最便宜的材料,以最快的速度建了起来。这些常常一两天就草草盖起来的房子被称作“一夜屋”,在当时的伊斯坦布尔势如燎原。帕慕克用社会学家式的笔触写出了这些早期移民在伊斯坦布尔谋生、扎根的奋斗史。中国读者对这部分故事或许深有感触,因为我们有过同样的狂飙突进的城市化历程。

令人深感悲哀的是,就像所有初代移民一样,麦夫鲁特与他所生活的城市的关系是疏离的。伊斯坦布尔并不属于他,就像他抛在身后的乡村同样不属于他。在城市,他干过许多种营生——卖过钵扎(一种由小米发酵制成的含微量酒精的饮料)和酸奶,卖过彩票,卖过冰激凌,卖过鹰嘴豆饭——却从未发财致富。幸运之神似乎总是与他擦肩而过。然而,麦夫鲁特并不认为自己的人生是失败的。在社会飞速向前、身边人常常在欲望和野心中迷失的时代,麦夫鲁特却始终保持了善良与本真。尽管没有获得财富,他却获得了妻女的爱(他和妻子戏剧化的爱情故事是小说的核心之一)。他在伊斯坦布尔夜晚的街头挑着担子贩卖一种古老过时的饮品,脑子里幻想着各式各样的“怪东西”,结识了形形色色的人,勾起伊斯坦布尔人对逝去之物、对奥斯曼时代的乡愁。在帕慕克看来,麦夫鲁特这个人物就是他要讲述的故事,故事便是麦夫鲁特这个人物。帕慕克说,他想要让一个汲汲无名的底层人物身上拥有哈姆雷特般的人性光辉。

伊斯坦布尔

2006 年,在获得诺贝尔文学奖的同年,帕慕克成为哥伦比亚大学的客座教授,此后便一直在纽约和伊斯坦布尔两个城市生活。因为约访时不在纽约,和帕慕克的采访便以邮件形式进行。令人惊喜的是,帕慕克的回复既有书面的精确,又有对话般的从容不迫,使人觉得如在目前。

吴永熹:《我脑袋里的怪东西》在你的书中很特别,它的主人公是一个街头小贩,而你之前的许多作品描写的都是和你一样的人,也就是伊斯坦布尔的中产阶级或中上阶层。这次为什么想写一个底层小贩?去想象一个生活经验与你相去甚远的人,是否很有挑战?

帕慕克:小说要展现的不仅是作家本人的人生,还有他所生活的那个世界。小说不仅是自我表达,也是对他人的呈现与表达。事实上,小说的艺术正在于,你在书写和呈现他人之时,读起来却好像是在表达你自己。

就这本书而言,我一开始就计划写一个身处底层的人,我希望能展现他身上丰富的人性。开始写作后,小说越变越长。我做了大量研究,找了许多街头小贩聊天,从这些形形色色的人那里,我对伊斯坦布尔城市生活的肌理有了更深的了解。然后,就像一本狄更斯式的 19 世纪小说一样,这本书也越来越长了。因为我想原汁原味地展现这些不同人物的个性,展现他们的语言色彩,所以这部分我用了第一人称来叙述。这些人中有酸奶小贩,有卖米的,有退休警察,有前黑帮成员,有收电费的,有卖羊肉串的,他们向我讲述了他们怎样在蛮荒时代建造了非法住宅,他们的营生,他们怎么在街边摆小吃摊,怎么逃开警察,还有他们骗人的小把戏什么的。他们的语言是这本小说很重要的一部分。

吴永熹:很多人认为《我脑袋里的怪东西》是一本温暖的书,很大程度上是因为主人公麦夫鲁特这个角色。尽管麦夫鲁特的人生充满不幸,但他却总能保持乐观,他个性中纯真与正直的一面也十分感人。就这本书来说,你从一开始就知道麦夫鲁特是一个什么样的人吗?

帕慕克:在这本书里,人物就是故事,故事从根本上来说就是麦夫鲁特这个人物。麦夫鲁特是一个乐观、善良的人,但却并不天真。就像你说的,他是一个纯真的人,但这种纯真充满了戏剧性。

我面临的挑战是,如何在写一个底层人物时,让他拥有像哈姆雷特或卡拉马佐夫兄弟那样的独特个性,如何让他成为一个更丰满的人物。这些小细节在写作刚开始时都是不确定的。写长篇时,你是先从一个角落开始,慢慢再去发展它。你会想到一个新东西,回去修改,再想到一个新东西,再去修改,就像画画或素描。我想要做的是让我的小说人物与众不同。在他孤独、纯良的个性之外,他有着好奇的一面——这些东西是我给予他的,它们在小说中很关键。

吴永熹:你是想将麦夫鲁特塑造成一个道德楷模吗?或者说,在某种程度上,创造这个人物,是为了给高速发展却腐败盛行的土耳其社会打一针解毒剂吗?尽管属于最早的那批移民,麦夫鲁特并没有像他的许多亲友一样富起来,这是因为他比大数人都要诚实。你似乎在说一个人人生的意义不在于他是否成功,而在于他的品德,他怎样对待他身边的人。

帕慕克:是的,就像我说过的,麦夫鲁特是一个好人,一个善良的人,但他却并不天真。我和我的读者都很喜欢他对他妻子很好这一点,这在土耳其社会不太普遍。大多数像他这样文化和社会背景的土耳其男人都喜欢去泡茶馆,晚上喜欢和别的男人聚在一起抽烟打牌,或是去找别的消遣。

不过,我也并不想将麦夫鲁特理想化。他的“好”是故事的一部分。我也不想说因为他很好,他的人生就会举步维艰。很显然,虽然他急需要钱供他的女儿们接受教育、让他的妻子过上好生活,但他并没有将金钱看作成功的来源,也没有什么虚荣心。十八年里他一直和妻子还有两个女儿住在一个只有一个房间的小家里。

吴永熹:《我脑袋里的怪东西》不仅讲述了麦夫鲁特和他家人的故事,也记录了过去半个世纪土耳其的社会变迁。你认为它是一本社会小说吗?

帕慕克:社会小说是一种过时的、差劲的形式。它毫无生气,不过是一种意识形态宣传工具。我想,在这个意义上,我的小说和那种陈旧的、了无生气的、仅仅是像百科全书一样记录社会或完成意识形态思考的社会小说不沾边。

但另一方面,如果一本社会小说要向我们解释社会发展变化背后的原因,讲述日常生活的变化,那么它一定要用一种活泼的方式来呈现。为了实现这个目标,我对记录日常生活的节十分仔细,我写了人们怎样上学,怎样去电影院看电影,当时的广告是什么样子的,人们怎样去清真寺做礼拜,怎样饮食起居。

酸奶就是一个很好的例子。在我小时候,酸奶连瓶子都没有。它是由小贩挑着担子在街上卖的,到后来才有了瓷杯、玻璃杯、纸杯、塑料杯。有了小车、卡车、分销机制、制服、广告,以及一整套的城市文化。那些记录了这种微型社会变迁的小说是我喜欢的。而且我本人的脑子里也总在忙着记录这些微型的社会变迁,在某种意义上,你可以说我是一个怀旧主义者,因为我喜欢去思考一幢楼、一间店铺在二十年前、三十年前、四十年前和不久之前都是什么样子的。在这个意义上,我是一个真正的伊斯坦布尔人。

是的,我的小说是对伊斯坦布尔社会生活的记录,但其中有许多反讽、创新和想象。很可惜,上一代的社会小说家对于这些细节的关注不够,对他们来说,社会小说就是关于意识形态、阶级冲突的小说。麦夫鲁特确实是一个出身底层的人,他被他的阶层所界定,但小说中生动、反讽的一面,他奇奇怪怪的想法和他身上的人性光芒超越了阶级性以及社会小说这一范式的局限。

吴永熹:你在这本书里写到了最早那批从乡下迁徙到伊斯坦布尔的移民,写了他们怎么在市郊的荒山上建起无数的“一夜屋”,移民中亲友之间复杂的人际关系,贫民窟的社会结构,这一部分故事让我印象深刻。这部分的写作难度大吗,你是怎样去做这些社会学方面的研究的?

帕慕克:写这本书时,我意识到我并没有把那些访谈看成“研究”,因为我太喜欢和那些人聊天了。现在我拥有一个和伊斯坦布尔不同人群的访谈的档案库,它可以成为未来小说的基础。比如,我想写一本关于 20 世纪六七十年代的出租车司机的小说,所以我就去找这些人聊天。我发现人们都很喜欢讲述自己的人生故事。当然,最终,小说的价值不取决于这些研究,作家首先要得到准确的细节,剩下的就是他自己的想象,或是他塑造人物的方法。

写这本书时我第一次请了一批大学生做研究员,他们会出去找人聊天,获得细节。有时候他们会把其中一些人介绍给我,如果我发现一个人很健谈,我一定会很用心地聆听。

吴永熹:麦夫鲁特的爱情故事是书中的一个核心。这个故事有一个美好的开始——麦夫鲁特在堂兄的婚礼上对嫂子的妹一见钟情,之后,在两人再未见面的情况下,他给她写了三年情书。但三年后,故事来了一个惊人的转折——他发现和他私奔的那个女孩并不是自己梦想中的那个人。你似乎在强调某种对爱情的不同看法。

帕慕克:麦夫鲁特娶了他爱上的那个女孩的姐姐,整件事很戏剧化,也很不合理。因为,事实上他只是远远地看了那个女孩三秒钟,他和他“爱”的、他写情书的那个女孩之间并没有感情。

娶你爱的人的姐妹为妻是一个古老的故事。圣经故事中,雅各和拉结的故事就是这样的。列夫·托尔斯泰娶了自己想娶的那个女孩的妹妹。我喜欢伊塔洛·斯韦沃的《泽诺的意识》,它是对一个有着吸烟恶习的商人的心理分析,此人也娶了自己想娶的那个女孩的妹妹。斯韦沃的泽诺在 600 页里不停抱怨,而麦夫鲁特在 600 页里一直都很快乐。也许他快乐的秘密就是他这个角色的秘密和这本书的逻辑。

吴永熹:这本小说似乎在批评土耳其社会对待女性的方式。尽管过去几十年间土耳其在经济与社会层面变化巨大,女性的地位却几乎没有任何改变。

帕慕克:是的,土耳其急需一场女权主义革命!我们的官员甚至在电视上宣扬女人就是应该待在家里带孩子。最近,土耳其统计局公布数字,土耳其 65%的财产都是注册在男性名下。我想在我的小说里以一种直白的方式写出女性在日常生活中受到的压迫。我写她们做家务,照顾小孩,从街头小贩那里买东西,管理日常支出。在为她们的丈夫、孩子、父亲、丈夫的父亲做这一切的时候,她们的习惯根深日久,她们连家门都不愿意出了。

吴永熹:对土耳其人来说,钵扎这种饮料有多特别?它对你本人有什么特别的意义吗?

帕慕克:有趣的是,因为我的书对钵扎的礼赞,它在土耳其重新变得流行起来。对此我挺不高兴的。我写的是小贩,不是他们卖的东西!当然,钵扎引发了关于饮酒、伊斯兰文化、身份、宗教和国家的讨论,这是小说中想要探讨的。

就像我在书中描述的,在我小时候钵扎是一种非常浪漫的饮料。我们喝它不是为了它的味道,而是为了一种仪式感。在寒冷的冬夜里,一个钵扎小贩从街头走过。奥斯曼时期的土耳其人喜欢它,因为它让饮酒成为合法行为——它只含有微量酒精,让你觉得不是在喝酒。我小时候很喜欢看农民打扮的小贩叫卖钵扎,它会让我联想到奥斯曼时代。在五六十年代,我会和我的祖母、家人一起,从楼上呼唤小贩上楼来——就像在书里写的那样。

叫卖钵扎的小贩

吴永熹:你关注的是钵扎的文化意义。

帕慕克:是的。在为这本书做研究时,我发现钵扎小贩们自己也知道很多人买钵扎是为了一种仪式感,为了和某种传统的、属于古老辉煌的奥斯曼时期的事物发生联系。在这本书的核心处,有许多这种关于身份认同和文化传承的讨论。比如保存古老的事物是不是一种道德责任?国家认同是否来源于宗教?这些是对我很重要的问题,我在其他小说里也常常探讨。所以,将这种含有微量酒精的饮料写进小说,将这种属于奥斯曼时期的浪漫事物与今天快速喧嚣的城市生活做对比,在我看来是一个很妙的想法。这些都是小说中互相竞争的元素。

吴永熹:你谈到钵扎浪漫的一面,而《我脑袋里的怪东西》这个标题指的是麦夫鲁特深夜独自一人在街头游荡时脑子里各种各样的怪想法,它们也给小说增添了一个浪漫、诗意的层次。书中诗意的一面对你有多重要?

帕慕克:非常重要。在两个层面上我对麦夫鲁特的认同感很强。首先,他是 1969 年就来到伊斯坦布尔的早期移民,并非出身上层,对过去的事物没有那种贵族式的怀旧感。他是一个在新城市里打拼、创造未来的普通人。但四十五年后,他却有一点绝望,他感到了一种存在的困惑,因为由他亲手创造的属于 70 年代的东西基本都被拆光了。就像北京、上海一样,他的周围到处都是摩天大楼。对这些变化他和我一样不安。在书的结尾,他和我一样,感觉无所适从。

第二点则很私人。从小时候一直到二十岁出头,我的朋友们都会对我说,奥尔罕,你的想法很奇怪。很多年后,我读到了华兹华斯的《序曲》,“我脑袋里的怪东西”是里面的一行诗。我当时就想,有一天我要以这句诗为题写一本小说。我强烈地认同麦夫鲁特,他浪漫的想象力和华兹华斯的诗很像。浪漫主义诗歌是一个英国事物,但我们不需要通过英国文学专家来理解对方。就像麦夫鲁特一样,我们的脑子里都有许多浪漫的想法,表达它、记录它、理解它与其他事物的联系是作家的责任。

吴永熹:第一点许多中国读者也会有共鸣,因为同样的故事也发生在我们自己的城市和家乡。你写了很多关于伊斯坦布尔的书,也许很多读者会将这本书看作又一封写给伊斯坦布尔的“情书”。接下去你的计划是什么?有没有想过将故事设定在其他地方?

帕慕克:我不想将伊斯坦布尔浪漫化。我也许是想将人文主义浪漫化。我写的是人和人性,因为我的一生都是在伊斯坦布尔度过的,我对人性的遭遇都是在那里发生的,所以事实就变成我总是在书写它。

(本文节选自吴永熹《对面的小说家——纽约访谈录》)

×

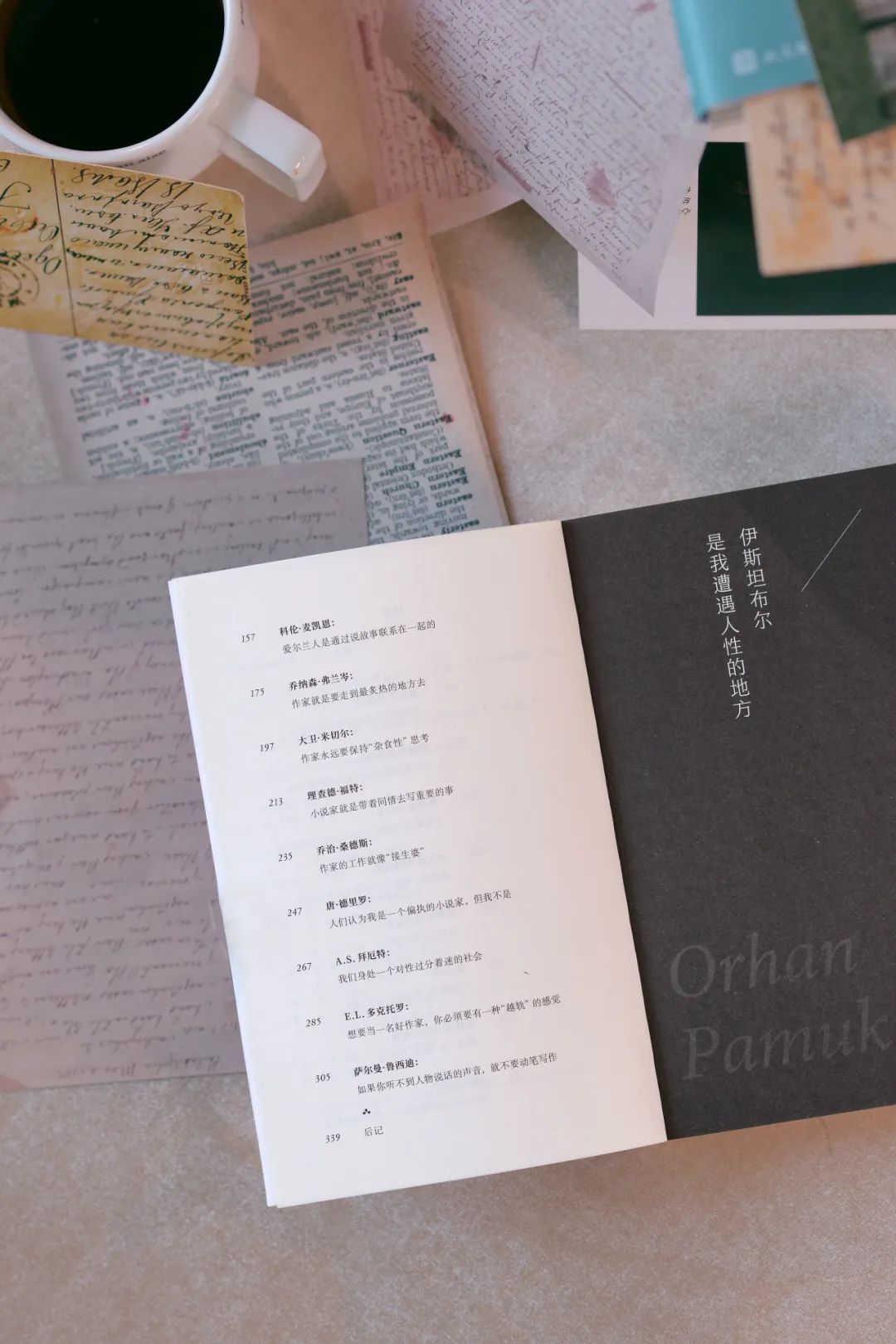

作品简介

译者吴永熹定居美国之后,累积数年之功,对当今世界最活跃、也最为人们所熟知的众多一线作家进行访谈。一场场真诚纵深的对话,在作者的手上开刃,滋润熨帖又锋芒毕现。

奥尔罕·帕慕克、莉迪亚·戴维斯、萨尔曼·鲁西迪、科尔森·怀特黑德、哈维尔·马里亚斯、安·比蒂……面对这样一位来自中国的年轻采访者,这些大作家无一例外都表现出极大的诚恳、耐心、风度与智慧。写作能力并不是独立和空洞的技巧,而是作家人生际遇、心灵堂奥与精神渊薮的合集。十七场智识盛宴,在书房的方寸之间,在文学肌底与生命景深的交织下,作家们自然而然地谈论各自的写作习惯与方法、困惑的时刻、文坛秘辛甚至众多新时代议题,勾勒出葳蕤蓬勃的万千气象。

一句话语就是一个故事,一个灵魂就是一座殿堂。与十七位文学巨擘面对面,就是与文学世界面对面。

××××××××××××

作者简介

吴永熹,作者,译者,本科毕业于北京大学政府管理学院,后赴美国华盛顿大学深造。毕业后曾就职于香港中文大学出版社,并曾担任《新京报·书评周刊》记者、腾讯文化的海外记者。译作包括莉迪亚·戴维斯的《几乎没有记忆》《困扰种种》《不能与不会》、弗雷德·乌尔曼的《重逢》等,是国内最优秀的青年译者之一。近年定居纽约,完成大量与世界优秀作家的现场访谈。

××××××××××××

推荐阅读

与十七位国际文学巨擘面对面,就是与文学世界面对面

初审:周 贝

复审:张 一

终审:王秋玲

原标题:《吴永熹 × 帕慕克:伊斯坦布尔是我遭遇人性的地方》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司