- +1

小翻书党|一本随泰坦尼克沉入海底,一本毁于伦敦空袭

“小翻书党”为澎湃新闻·翻书党栏目最新推出的子栏目,意在分享编辑的私人阅读体验。只要是诚意之作,不应简单用“好”、“坏”来评判,因此我们并不着意推荐,只希望读者在不经意间邂逅自己想读的书。

前不久,乱入了一场相当专业的西文珍本书品鉴会,从被犊皮纸、摩洛哥羊皮、科士威装帧这样的专有名词猛砸,到听嘉宾们深入介绍这些书的制作步骤和背后故事,再到最后被允许小心翼翼地触摸翻阅这些一百多年前的珍本书,必须承认,小白的内心充盈着一种莫可名状的无知的喜悦,以至于活动一结束,就微信出版社的老友说,今天摸到了一本几十万的书哎!

这大概就是《小王子》里说的,“大人就喜欢数字”,“你要是对大人说:我看见一幢漂亮的房子,红砖墙,窗前种着天竺葵,屋顶上停着鸽子,他们想象不出这幢房子是怎样的。你得这么跟他们说,我看见了一幢十万法郎的房子。他们马上会大声嚷嚷,多漂亮的房子!”说的就是像我这样的大人,想告诉别人一本书有多不得了,脱口而出的就是数字。

而除了数字,那场品鉴会上的两个高频名字也成了我近期索书的关键词,一个是桑格斯基-萨克利夫装帧公司(Sangorski & Sutcliffe),品鉴会上嘉宾带来了一本他们1848年初版的《名利场》(Vanity Fair)。还有一个就是威廉·莫里斯(William Morris),品鉴会上的“神书”就是莫里斯与其挚友爱德华·伯恩-琼斯(Edward Burne-Jones)耗尽心力、联手打造的《乔叟作品集》。

去年海豚出版社出版的《艺术中的灰姑娘:西方书籍装帧》曾在豆瓣上被吐槽改了原书副标题,很容易让大家误以为这是本通论性质的书,因为,该书的英文名是The Cinderella of the Arts: A Short History of Sangorski & Sutcliffe,即桑格斯基-萨克利夫装帧公司小史。平心而论,给书改一个看得懂、念得下来的书名,也是无奈之举,而且对于对西书装帧感兴趣的人来说,桑格斯基-萨克利夫装帧公司小史实在是一本很好看的书。

该书的作者罗勃·谢泼德在伦敦经营书籍装帧业务近30年,历史悠久的桑格斯基-萨克利夫公司在1998年被其收购,一大批包括信件、剪报、设计图、照片、烫金图样、半色调版等在内的存档,为谢泼德提供了追索这家传奇公司历史的可能。2001年,为纪念桑格斯基-萨克利夫公司成立百年,谢泼德写作并出版了《随泰坦尼克沉没的书之瑰宝》(Lost on the Titanic),而《艺术中的灰姑娘》可以说是该书的续篇和扩容版。“故事的主角是一本书,它有惊人的奢华装饰,又有离奇曲折的悲剧命运……书的内容是大家熟知的《鲁拜集》,而这本重金打造的书则被称为《伟大的奥玛》(the Great Omar)”(《随泰坦尼克沉没的书之瑰宝》序言)。

这本书是桑格斯基-萨克利夫最传奇也最有代表性的作品, 在《艺术中的灰姑娘》中谢泼德以这本书的故事串起了这家公司的历史,也让我们得以“了解当年那些繁荣一时的手工装帧公司的生存环境与工作状况”。

使用珠宝装帧书籍是桑格斯基-萨克利夫的主要标志,因此他们的作品极为耗时靡费,“桑格斯基有丰富的想象力,加之他对东方元素的迷恋,形成了将伊斯兰风格和欧洲风格杂糅结合的设计形式。珠宝越用越多,而烫金也日渐繁复精细”。被冠以“书籍装帧巅峰之作”的《伟大的奥玛》就是这种风格的登峰造极:

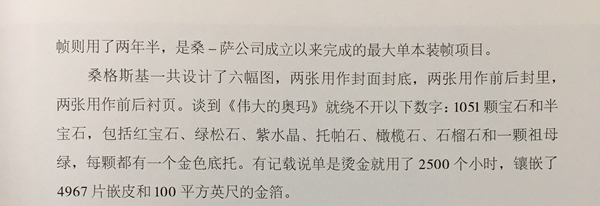

桑格斯基一共设计了六幅图,两张用作封面封底,两张用作前后封里,两张用作前后衬页。谈到《伟大的奥玛》就绕不开以下数字:1051颗宝石和半宝石,包括红宝石、绿松石、紫水晶、托帕石、橄榄石、石榴石和一颗祖母绿,每颗都有一个金色底托。有记载说单是烫金就用了2500个小时,镶嵌了4967片嵌皮和100平方英尺的金箔。

此后,萨克利夫独自带领公司继续前行,1924年,萨克利夫的外甥斯坦利·布雷加入公司做学徒,他很快就成为了舅舅的得力助手。1932年,他发现了《伟大的奥玛》的设计图和烫金工具,便默默决定要重做一本。这一做就是七年,这项工作的绝大部分都是在伦敦的漫漫长夜中由他自己在家完成。最后,这本存放在地下室、有着金属衬里的箱子中的书,依然没有幸免于伦敦空袭,高温将书面的羊皮烤灼成了黑乎乎的一团。

谢泼德写道:“在斯坦利·布雷漫长的职业生涯中,对《伟大的奥玛》一书的热忱超乎他对其他任何事物的兴趣。前面两本,其一葬身大海,其二焚于战火,布雷下决心再装帧一本,这也成为他余生的一大动力。他于1945年5月9日欧战胜利日那天开始这一艰巨工作,迫于经营压力,这项计划被长期搁置。直到他1988年退休后,才在妻子伊芮娜的协助下,得以专心致志地做这件事情,经过了四千多个小时的艰苦工作,第三本《伟大的奥玛》于1989年在他的家乡萨里郡大功告成。”

1990年,这本书被永久借予大英图书馆,而斯坦利·布雷则于1995年圣诞节前夜逝世。

数字在这里显示出了动人的力量。

同样的动人也出现在了莫里斯与《乔叟作品集》的故事里,在做这本书时威廉·莫里斯已是风烛残年,他以一种勉力维持的身体状况去做这本书的花边和题头字母设计,一共设计了14种花边,18种边框,还有26个大写字母。书于1896年印成后送到莫尔斯手里,当年他便去世了。

“艺术与工艺运动”是桑格斯基-萨克利夫在20世纪初作为一个创新公司成立的主要动因,而这一运动正是始于拉斯金和威廉·莫里斯的学说。

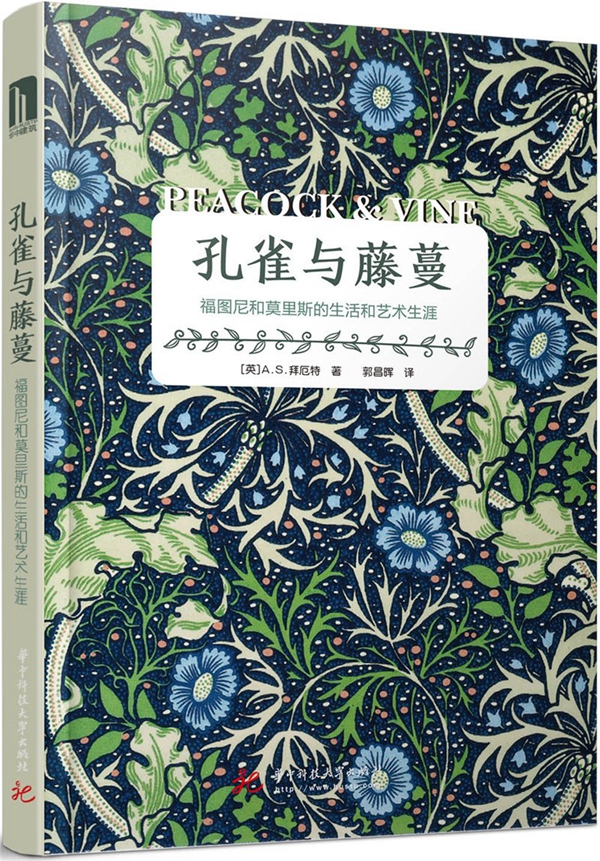

关于这位现代设计之父,近期最值得关注的无疑是英国著名女作家、文学评论家A.S.拜厄特所撰的《孔雀与藤蔓:福图尼和莫里斯的生活和艺术生涯》。

拜厄特以精纯的手笔疏疏地便勾勒出了关于莫里斯与妻子简·伯登以及好友罗塞蒂之间的三角关系,其中通过莫里斯与罗塞蒂给简所画的肖像解读三人心理的部分尤其精彩。但显然,拜厄特更着力的是她深深迷恋的设计图案:

我开始写这本书的时候,只想对这两位艺术家的设计图案作一个比较和对照,这是一个非常简化的概念。我最喜欢的莫里斯的设计图案是他的《忍冬》和《柳枝》,这两幅图案都说明莫里斯对凯尔姆斯科特宅第里的各种植物的生长形态观察得非常细致入微。我记得,当我第一次意识到在据说是特定花卉或树叶的偶然形态中,植物的几何图形竟然能精准而缜密地彰显其魅力时,我简直高兴得心怦怦直跳。有的植物生长是根据裴波纳契数列螺线——1、1、2、3、5、8等等,其中每个数等于前面两个数之和——在我看来,这是一种非常怪异的人为的构建,根本就不是什么生长模式。在《忍冬》和《柳枝》中,重复的几何图形里跳跃着自由生长的情绪。(我们家的客厅里就有莫里斯设计的《柳叶》,和现代化的油画在一起,柳叶显得出奇地高兴)。莫里斯说,植物的形象应该朝着油画或画布以外的空间努力地向上、向前攀爬。

由此,深度聚焦和细读图案的《石榴》和《飞禽》两个章节就越发好看了。莫里斯曾说,装饰图案必须具备三种品质:美、留有想象空间和有序性。拜厄特在大段引用莫里斯“极富刺激性”的理论之后,总结说:“设计者采用的这种几近抽象的有序性就像刺绣设计者采用的重复和变异的手法一样是很独特的——为了达到其自身内在的有序性,它依据的依然是生长中的石榴形状的有序性。但是,艺术家使用那种有序性是为了给不同形状的图案和色彩创造一种形式。总之,他们向我们展示的是大千世界存在的无穷无尽的供人们想象和创造的空间。”这话读来似乎泛泛,细想却又觉纷纭,如同莫里斯图案里的枝枝蔓蔓。

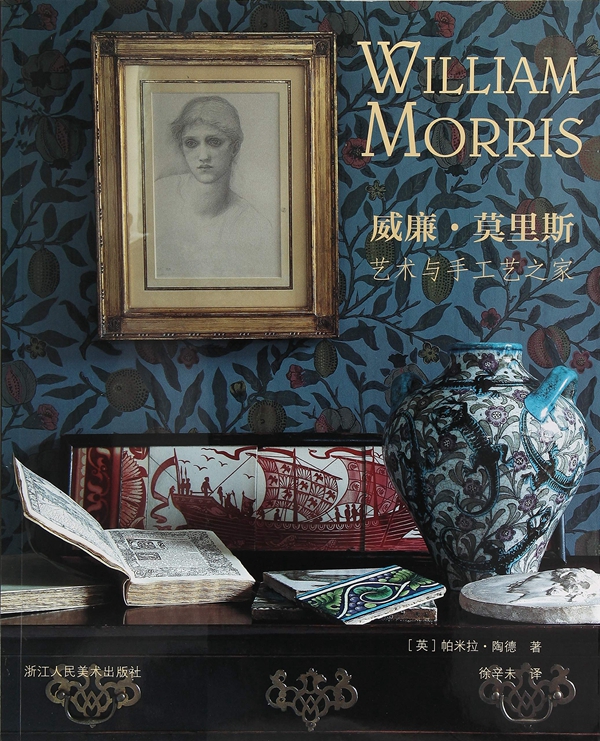

最后还值得一提的是,浙江人民美术出版社不久前出版的《威廉·莫里斯——艺术与手工艺之家》,这本画册虽然相对更偏重莫里斯在室内设计和环境设计方面的成就,并延伸到莫里斯风格在当代住宅设计中的案例应用,但是对于想大体了解莫里斯艺术的读者来说,这本书的《绪论》和全书丰富精美的插图同样令人欣喜。作者帕米拉·陶德在《绪论》中写道:

莫里斯是个既浪漫又带有革命性的人,他想要改变世界,让人们的生活更加美丽、简单,想以自己的行动满足更多人的需求。他强调艺术与生活以及工作与娱乐之间的联系,主张理想的家庭幸福,但是非常不幸的是他不可避免地向理想的对立面屈服,并没有实现家庭的快乐。他是一位住在两幢大宅中的社会学家,两幢大宅分别位于伦敦市内和莱赫雷德城外,中间以泰晤士河为纽带。他是一位热情的浪漫主义者,和自己心目中理想的美的化身结婚,体面地将她从贫困的恶龙嘴下解救出来,但却因为她爱上了自己最好的朋友之一——但丁·加布里埃尔·罗塞蒂而备受伤害。他不间断地工作,在一生中所做的工作“比十个人完成的工作还多”,正如1896年10月在威廉·莫里斯62岁过世时,他的医生将他的死因归为“就因为他是威廉·莫里斯”。

而今再回想自己曾经亲手触摸过他的心血之作,觉得如果数字真的可以达意,那么与他相联系的也不该是那豪奢的一串零,而是隐藏在他钟爱的植物图案中那优美的、绵延的、体现着生长和力量的数列。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司