- +1

马啸鸿:元大都的建设与蒙古人的审美偏好

在汉语中,忽必烈汗的中式巨邑称作大都(意为“伟大的城邑”),蒙古语中称其为Daidu(源自汉语音译),突厥语中则称作Khanbalikh,意为“大汗之城”。像马可·波罗这样的欧洲人将其称作汗八里(Cambaluc)。今天,它被称为北京,意为北方的都城。

由于忽必烈位尊蒙古可汗(即“可汗的可汗”或“大汗”),所以自1274年起,北京也成了蒙古帝国在欧亚大陆名义上的首都。不过,蒙古帝国在13世纪中叶就分崩离析了,当时只有一个政权承认忽必烈的大汗地位,并同时遵奉元朝为最大的汗国,这个政权就是波斯的伊儿汗国(“从属汗国”),其统治者是忽必烈的弟弟旭烈兀及其后人。中亚的察合台汗国和俄罗斯的金帐/钦察汗国几近独立状态,不过就算如此,大都仍是中世纪后期世界上壮观的城市之一。

矛盾存在

大都位于一片盆地之中,其北部环绕着山脉和长城,这重屏障使华北平原与北亚大草原截然区隔,草原上遍布着蒙古人的游牧部落联盟。一幅1555年的明代地图清楚地显示了这种分界,此图参照的底本是元代杰出制图学家朱思本(1273-约1335)富有开创性的成果。在蒙古人的支持下,朱思本极大地提升了舆图的精确度:他改进了原有的“计里画方”系统,并将较小尺幅的区域地图拼合成一幅大型地图,这些成果都得益于他的广泛游历和实地调研,对区域信息的采集以及地方官府的支持。他曾绘制过两幅地图,分别是一幅中国地图和一幅“中外地图”(《华夷图》)。虽然此二图皆已佚失,但人们多认为1555年刊印的那幅明代地图,就是依据朱思本的地图而绘制的,它就诞生于利玛窦(Matteo Ricci, 1552-1610)及其耶稣会同伴将欧洲制图学传入中国的前夕。现存的地图呈宽大的方形网格状,清楚地显示出中国的概貌,而在距离尺度的判定上,作者显然是参校了各个地区的舆图,并依据比例尺进行了换算。各地区的尺度之所以能表现得如此精准,一项原因就在于忽必烈对邮驿系统的投入,而兵部下辖的各路机构则专门负责进行管理。

这幅明代地图中缺席了一座对元朝至关重要的城市,这就是蒙古人在夏季迁居的都城——上都(或夏都),该城位于大都西北约350公里处,这里自1359年被毁后长期是一片荒芜的废墟。从上都再向西北进发,就能到达贝加尔湖南部草原上的哈拉和林(其在14世纪时已基本废弃,这里如今是一座小镇),这是一座位于草原上的都城,也是忽里勒台(蒙古部落联盟的诸王大会)的默定地点,蒙古人将依据血统在此推举出他们的大汗。今天,这三座都城中只有北京是一座全球性的大都市,这一事实突显了大都的战略重要性。

元大都坐落于华北平原,这里是大陆交通和贸易网络的主要枢纽,蒙古帝国建立并维系着这一商业系统,其贸易部门由斡脱或商会进行管理,成员皆为西亚和中亚人(主要是穆斯林),他们与蒙古王室和贵族都构成了利益关系。这些商贸路线在欧亚大陆上纵横交错,有的顺着丝绸之路进发,有的则选取其他路径,而海上航线还将贸易延伸到了东亚和东南亚、印度洋沿岸以及非洲。外交礼物也沿着其中的路线翻山越岭,丰山瓶(Fonthill vase)便是其中的代表,这是一只江西省景德镇出产的青白瓷,约制作于1300年:它和大都出土的瓷器属于同一类型,也是最早到达欧洲的瓷器之一,此瓶一到欧洲便广受追捧并长期由贵族珍藏,最终它寻到了现今的归宿——爱尔兰国家博物馆。

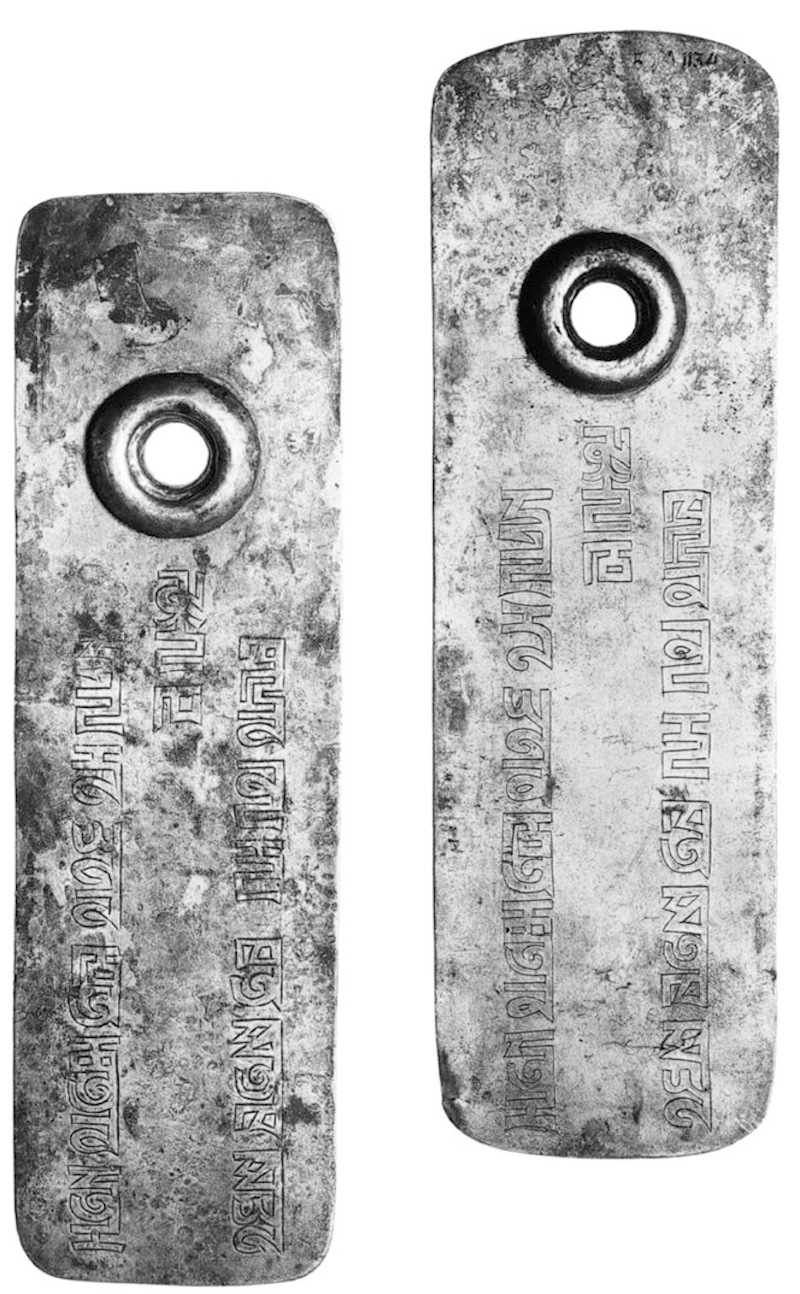

大都不仅是陆地商贸网络的要道,也是蒙古帝国邮驿系统的枢纽,该系统被称为yam或jam(汉语音译为“站”,现代汉语中驿站一词中的“站”即来源于此),并由忽必烈在中国大力推广。它分布广泛且效率极高,其中包括固定距离的中转驿站,允许信使换乘坐骑,使每日行程可超过100英里。当旅人拿到一种称作“牌子”(paiza或gerege)的通行证后,他们便有权使用这些站点了,依据持证人的身份等级,牌子可分为木、铜、银或金等不同种类。这些路线上的旅行者不仅有贵族和官员,而且还有像马可·波罗和他家人这样的使节和商贾。在15世纪初于巴黎制作的《世界奇观录》(Livre des Merveilles du Monde)一书中,有一幅题为“忽必烈汗在他的新都汗八里赐予波罗家族金印”[Kublai Khan(1214-1294)giving his golden seal to the Polos at his new capital Cambaluc]的场景,这是描绘马可·波罗旅行的首批插图之一。在波斯绘画中,我们也能发现这些通行证,在拉施特(Rashid al-Din, 1247-1318)的《史集》(Jami’al-Tawarikh)中,一幅插图描绘了一位旅者和他的数名仆从,其中一名仆从的手中便持有一块牌子。目前约有十几块这种牌子留存于世。书中所示的这块牌子上刻有标准的八思巴文,这种文字的发明者是忽必烈尊奉的“国师”——藏僧八思巴(1235-1280),八思巴文以藏文为基础,可以用来书写蒙古语,而此前的蒙古语都是用畏兀儿文记录的;此外,八思巴文还能用来转写汉语。尽管八思巴文在元朝灭亡后便被弃绝,但有证据表明,它在蒙古时期的流行程度远超人们的一般认识:在欧洲中世纪晚期的织物上也能发现它的身影。

铭文大意为:借助长生天的力量,大汗之名是神圣不可侵犯的。不尊敬服从的人将被定罪致死

定于大都并非一项孤立的政治举措,它从属于一系列协调有致的规划方案,其中也包括由藏僧八思巴创制新文,并将其定为“国字”。有鉴于此,我们便可知定于大都是一项多么重要的决策。值得注意的是,在蒙古人入侵和围困金都燕京(1215年陷落)期间,华北的大部分地区都遭到了破坏。1272年大都建立,这座城市拥有约50万人口,是中国北方唯一的通衢大邑,当地的通信和交通网络也随着大都的营建而逐步改善,这一切都体现了忽必烈的主要施政方略。在建设大都的同时,另一些必要的公共工程也在逐步推进,例如治理和管控中国的水利资源,以保证交通往来和农业灌溉的顺利开展。1280年,忽必烈派遣专员到青海寻找黄河的源头,人们第一次找到了河源的具体所在。为了使南方的谷物充盈大都的粮仓,忽必烈不仅命人修葺了大运河,而且还将其引流至大都的城门之内,这是一项保障物资运输的必要之举。因此,大都的建立是帝国政策根本转向的外在显现,标志着元政权由军事扩张转变为城市巩固和帝国建设:根据汉人顾问刘秉忠(1216-1274)的建议,忽必烈采用了“大元”这一中原王朝名称,它源自中国的儒家经典《易经》,帝国名称的改变标志着一个全新的开始。

和中国其他主要中古城邑一样,大都的规划也遵循了中国的经纬网系统,这套理想的城市布局模式源自公元前3世纪的典籍《周礼》。在大都的设计和营建者中,既有来自元朝的成员,也有来自帝国其他疆域的人士,穆斯林建筑师亦黑迭儿丁(又作也黑迭儿,Yeheitie’er,活跃于13世纪中后期)就位居其列。大都的南城墙紧邻中都(也称燕京)的北城墙而建。契丹人建立的辽和女真人建立的金(1115-1234)都曾定都燕京,这里也是忽必烈统治初期的夏都。(短途的北迁解决了供水问题,但粮食短缺并未得到解决,这些粮食都来自中国南方的粮仓,它们得靠水路才能运至北方。)1368年,汉人政权明朝击败了元朝,虽然当时大都并未被即刻摧毁,但不久之后便被明军夷为平地。14世纪中叶的学者陶宗仪(1316-1403后)详细记录了元朝宫室及庙堂的装饰,这些内容皆载于他在1366年左右付梓的《辍耕录》之中。几十年之后,永乐皇帝篡位当权,他决意将明朝的首都从南京迁回北方。1407至1420年,北京在大都的废墟上逐步生成,除了短暂的中断之外,这里一直都是中国的首都。

我们能透过现代北京发现忽必烈时代大都的网格规划,不过元代的建筑却鲜有幸存;我们只能靠拼合已有的线索,来重构元大都的视觉特征和视觉印象。值得注意的是,元大都是一个矛盾的存在,这是座为了巩固蒙古人在中国的统治而由草原游牧民族建造的都城。大都城内有中国式的太庙和社稷坛、市井和剧场、粮仓和驻军、住宅和官府,乃至皇家宫殿,但其中却还有忽必烈移植而来的蒙古草场,以供节庆和设帐之用。在城墙外围的规划中,既有用于牧马的郊区草场,还有用于狩猎的保留林地。一些现存的、经建筑史家们研究过的遗迹,为我们想象这座城市提供了基础,同时我们还会探讨绘画等其他视觉材料如何反映了这座城市的风貌。

审美偏好与文化关联

虽然元大都的建筑所剩无几,但通过遗存、发掘和文献记载,我们就能想见这是一处纹理耀眼、金光璀璨之地。在大都的整体装饰规划中,绚烂丰富的纹理在各类媒材上都十分抢眼。至于黄金,则是一种在蒙古上层社会中普遍使用的材料。而且,忽必烈深爱的次子和指定的接班人,也由高僧立名为真金(1242-1286),意为真正的黄金。除中国的记载外,马可·波罗还将大都(以及杭州等其他中国城市)描述为一处繁华美丽之地。同时,在20世纪的考古发掘中也出土了一些引人注目的物件,如石雕猛兽等建筑构建、色彩鲜艳的花瓶和香炉等各类礼器,此外人们还发现了景德镇出产的瓷像等宗教物品。其他地区发现的物品也展现了当时的流行文化:景德镇的瓷枕被塑造为一座戏台,这进一步表明了元杂剧的活力,是研究元代社会史的重要资料。从根本上说,我们必须审慎地比对考古发现和各处遗存,此外还需参校借鉴文献资料,这都是我们用以重构大都的基础。

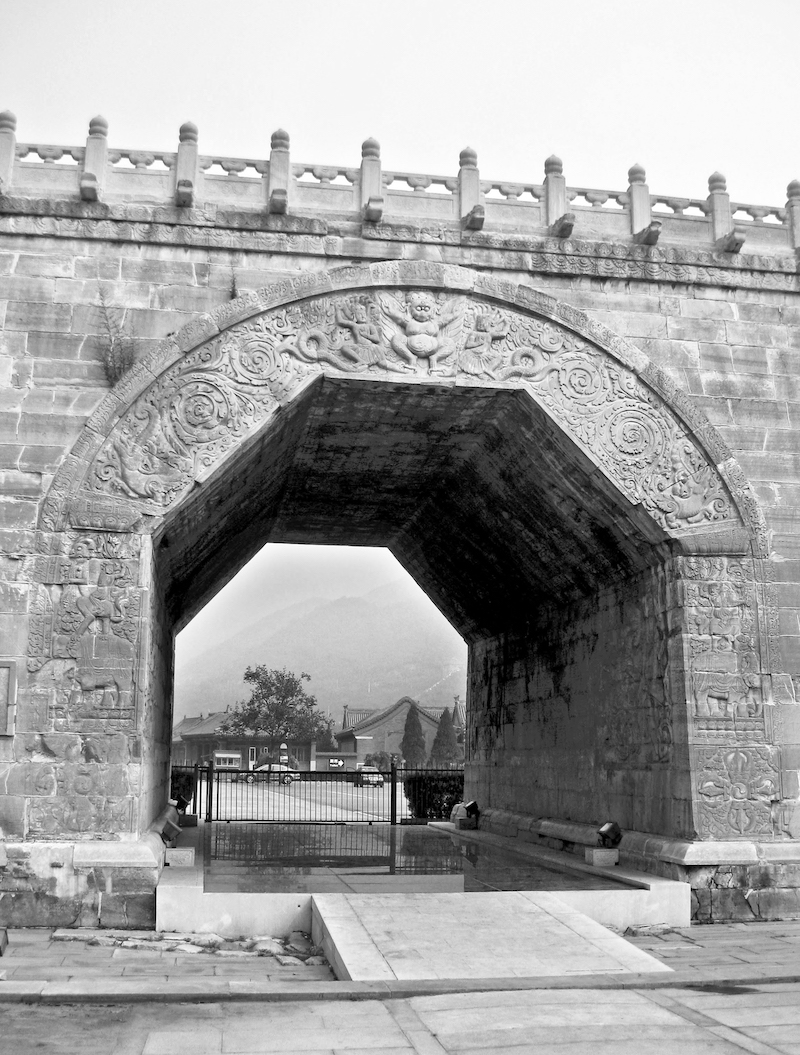

云台是一座罕存的建筑实例,它位于大都以北60公里,坐落在长城居庸关一条狭窄的通路之内。它建于1342至1345年,原本是一座过街塔的基座,正好跨在通关街道的上方。云台位于汉蒙交界之处,这里也是控制着物流与通信的咽喉要道,而台底拱门的内壁装饰则完美契合了这一地理特质。门内两侧各有一面石壁,每块石壁上都刻有多种文字,其中一侧是以梵文、藏文、八思巴文、畏兀儿文、西夏文和汉文六体铭刻的《陀罗尼经咒》;另一侧刻的是《建塔功德记》,其内容同样以上述文字书写,但唯独不见梵文。这些铭文均题刻于四大天王的浮雕之间。元代艺术与文化中有大量受蒙古影响的特质:多语并存的场域、多元的观者、军国的强权、孔武的天王(势必令人想起蒙古人的雄健体魄)、丰富的纹理、起伏的雕刻、繁缛的壁面、密宗式的趣旨,这些因素都充分展现出源自蒙古的风尚。

云台,建于1342 至1345年,位于北京北部长城沿线上的居庸关,河北昌平(今北京市昌平区),图示为拱门的北侧

大都发现的石雕残块、紫禁城中遗存的汉白玉虹桥,以及刺绣等十分脆弱且易损的物品,都表明无论是永久固定的建筑构建,还是挂件等可移动之物,在装饰上都具有显著的一致性。我们应注意到当时鲜亮的色彩和广泛使用的黄金。

元大都双凤纹石雕

团凤花卉纹帏盖

大都的巨型城墙内不仅有皇宫、众多巨型粮仓、国库和宗庙,而且还有主要的教育中心。由于历史原因,这些城墙大多在中华人民共和国成立初期遭到拆除,但仍有部分残迹和北京城墙的老照片得以保留。这些照片显示了东城墙上的观象台。今天,我们仍可在原地看到元大都城墙上的天文仪器(这些仪器已经更换,现以早期现代替代品的形式呈现)。波斯天文学家扎马鲁丁(又作札马剌丁,Jamal al-Din,约活跃于1255-1291年)从阿塞拜疆(Azerbaijan)的天文台带来了这些天文装置的图样,并将它们进献给中国的忽必烈宫廷,不久后,元初著名的天文学家郭守敬(1231-1316)对它们进行了改造。碰巧的是,另一座由郭守敬建造的元代大型天文台保留了下来——这就是河南登封附近的观星台,但由于它经历了大规模的翻修,所以尚不清楚有多少原始构建得以留存。

“观象台处的东墙”,紧邻古观象台的北京城墙。喜龙仁(Osvald Sirén, 1879-1966)拍摄于20世纪初

大都的宫殿早已不复存在,尽管当时城内有一百多座寺庙,但却没有几座能保留至今。然而,北京的地标之一——白塔却幸存了下来,它从属于白塔寺(又称大圣寿万安寺或妙应寺),这座寺庙建于1272至1288年,坐落在皇宫(位于内城)和西城墙之间。在尼泊尔艺术大师阿尼哥(1245-1306)督造的众多建筑中,白塔是唯一幸存下来的。阿尼哥是忽必烈的主要御用建筑师之一,并且还担任了“人匠总管”一职,景安宁(Anning Jing)对他的生平事迹进行了充分的研究。故宫博物院藏有一尊1305年的鎏金铜佛,这正是阿尼哥为装点城中寺庙而批量制造的物件之一。在复原后的大都平面图中,皇家宫殿区位于宫城的南部,其侧边围绕着一口大型的人工湖,今天它被称为中南海,位于天安门广场的北侧。最初,燕京北侧是金朝的夏宫所在,蒙古人完整地占领了其中的部分建筑。如果我们想了解大都建筑的原貌,就必须参考华北现存的两座大型元代建筑。山西存有大量寺庙建筑群,它们可能都是由皇家赞助修造的。三清殿所属的永乐宫便是其中之一,这是一组保存着重要元代壁画的道教建筑群。德宁殿或为一座更具可比性的建筑,它是一组道教建筑群——河北曲阳北岳庙的主殿,其规模和结构应该与蒙元皇宫的外观十分相近。在德宁殿的众多特征中,其外围的大型高台(月台)颇为瞩目,这里可用于举行殿前的祭祀活动。

德宁殿(1270),河北曲阳北岳庙

目前,我们并未发现任何描绘大都城市景观的画作。一幅设色浓丽的手卷(虽然可能绘于明初至明中叶)详细描绘了南宋首都杭州的市井风光,在南方人口密集的地区中,杭州是最大、最繁华的城市,拥有近百万的居民,但历史上却并未留下像这样描绘大都的作品。在元代,像《清明上河图》这样的旷世佳作早已广富盛名,但它并未激励人们产出精妙的摹本或仿作。和建筑研究的情况一样,我们只能通过现存的元代绘画来探寻大都的蛛丝马迹,某些绘画看似对我们重构城市有所裨益,但实际却并不那么尽如人意。

蒙古人肯定修造了大量的宫殿,当时也肯定产生了描绘这些建筑的图像。元代的各类绘画中都表现有大型建筑和建筑群,佛寺和道观中的宗教壁画尤为突出,此外还有以建筑为主题的卷轴画,它们被称为“界画”,这些画中皆绘有宏伟的重楼飞阁,建筑细构亦纤毫毕现。但在上述情况中,建筑通常都是在宗教背景下绘制的,或者它们关乎某一具体事件:这些绘画的目的根本就不在于如实地记录城市,更遑论画家还会精确地描绘建筑了。在这类画作中,有一些表现了山中宫殿的奇幻景象,另一些则描绘了节日庆典场面,如《金明池龙舟竞渡图》,这幅画是现存描绘宫廷龙舟赛的众多版本之一,据传出自元初著名的宫廷画家王振鹏(约1280-1329)之手。王振鹏名下有十几幅描绘金明池龙舟竞渡的手卷,他是元初无可争议的界画大师。虽然界画在元代达到了顶峰,但从现存的作品来看,画家并没有准确描绘真实的建筑,更别提去表现建造技术了,他们只在画中保持了重檐和坡顶等基本建筑外观。事实上,画中这些细部结构都是速绘(shorthand)而成的,画家使用了一种格套,他以平行和交叉的线条来表示这些建筑构件——这在绘制支撑屋顶的斗拱系统时尤为显著。至少,画中清楚展现了一些中国建筑的营造范式,其中就包括模件体系(也就是使用柱网结构,并以重檐屋顶来增加建筑物的大小);同样,画中建筑的尺度和规模,精湛工艺体现出的复杂属性和物质特征,也显示出某些蒙古人的审美偏好。

(本文摘自马啸鸿著《蒙古世纪:元代中国的视觉文化(1271-1368)》,赖星睿译,生活·读书·新知三联书店,2024年1月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司