- +1

从乡村到新荒野:英国自然文学史

“为何我们今天对自然谈论颇多,自然却残存无几?”五位来自英语、环境人文学、文学等领域的学人在这个问题的驱使下,合著了2022年出版的这部《现代英国自然文学:1789-2020》(Modern British Nature Writing, 1789-2020),试图全面探讨18世纪晚期至今英国自然文学史。本书写作方式与常见的按章分工方式不同,五位作者从2017年启动到2021年初完稿,经过了充分的讨论,根据各自的专长侧重于某一章,但都不是独立完成,使全书保持了统一的风格和连贯性,而不是风格各异的折子戏组合。

在时间跨度上,本书以牧师博物学家吉尔伯特·怀特(Gilbert White)的《塞耳彭博物志》(The Natural History of Selborne, 1789)作为起点,分浪漫主义时期、维多利亚时期、现代和当代四个时段,探讨了英国自然文学的特点,结束于全球疫情的2020年,这也使作者们观照现实,对这个特殊时期的自然文学有一些思考。在作者和作品的选择上,本书侧重于英国本土作家的非虚构散文,但也兼顾了非传统意义上的自然作家,如对英国文学和思想产生重要影响的让-雅克·卢梭,女诗人夏洛特·史密斯(Charlotte Smith),小说家D. H.劳伦斯和弗吉尼亚·伍尔夫等人。

难能可贵的是,本书洞察到了田园牧歌背后存在种族、性别和阶层的不平等性,尝试着纳入不同性别和阶层的作者,除了史密斯和伍尔夫,还有存在于诗人兄长阴影中的多萝茜·华兹华斯(Dorothy Wordsworth)和儿童作家玛格丽特·加蒂(Margaret Gatty)等女性,以及劳动阶层的诗人约翰·克莱尔(John Clare)、博物学家和雕版工托马斯·比威克(Thomas Bewick)、小说家和诗人詹姆斯·霍格(James Hogg)等。本书还强调英国自然文学以博物学为基底,在科学职业化之前,博物学与文学交织在一起,大量博物学文本也是经典的自然文学作品。对于当代的英国自然文学中,对人与自然关系的新思考以及新的荒野观念赋予了自然文学新的生命力。根据本书提供的线索,我参考了书中提到的自然文学作品以及相关学术研究,在此对本书探讨的英国自然文学的主要特点做一点粗浅的评论。

博物学传统与自然文学

英国的博物学传统是自然文学的根基,被誉为英国自然文学的奠基之作的《塞耳彭博物志》完美诠释了两者的渊源。“最杰出的自然作家往往也是优秀的业余博物学家,有些作家甚至接受过良好的科学训练”,对此我深表认同。本书讨论的诸位自然作家都印证了这点,美国的约翰·缪尔、梭罗等人也是如此,尽管英美自然文学各有特色。“自然文学”(nature writing)这个术语在英国首见于1894年对《丛林之书》(The Jungle Book)的一篇评论里,但需要特别强调的是,自然文学作为独立的文学类型存在与19世纪科学职业化和专业化有紧密联系,这意味着它的历史并非始于该术语的确立。斯诺在20世纪中叶提出的“两种文化”广为人知,但回到怀特的时代,科学与人文交织,大众与专家、业余与专业、文学作品与科学写作都没有截然分离。

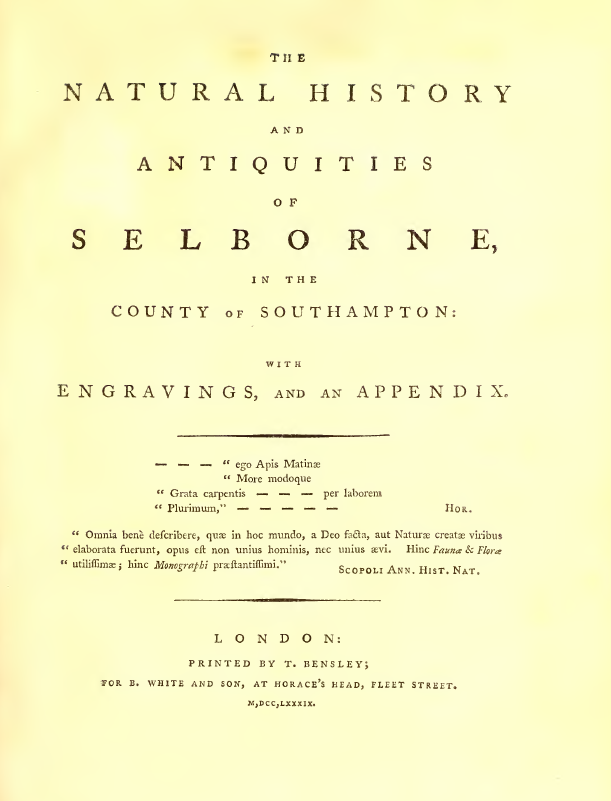

就博物学而言,它广泛渗透到人们的日常生活和社会文化之中,博物学文本的混杂性尤为突出,严谨细致的博物探究与审美、情感、道德、宗教融为一体。正如本书导论所言,“博物学家”是一个宽泛、松散的概念,几乎可以包括任何对自然感兴趣的人。博物学家在写作时常常借鉴文学手法以吸引更多的读者,作家则借着博物学潮流,或借鉴博物学著作中的素材,或加入博物学大军,儿童文学、小说、诗歌、散文等各种类型的文学作品中充斥着博物学内容。大量自然文学作品都是博物学和文学混杂的文本,《塞耳彭博物学》就是典型的代表,成为博物学史(或科学史)、文学史和环境史等多个领域共同关注的对象,但不管从书名还是怀特本人的自我认知看,它首先是一部博物学家写的本土博物志。

首版《塞耳彭博物志》封面

怀特在自己生活的年代已经是公认的博物学家,他也欣然接受这个称谓,并有两篇关于燕子的文章在皇家学会宣读。怀特很熟悉博物学家们的著作,如约翰·雷(John Ray)、弗朗西斯·威洛比(Francis Willughby)和林奈,以及与他同时代的其他博物学家,他在《塞耳彭博物志》中频频提到他们的名字及其著作,但他坦言自己是从野外观察中得出结论,而不是盲从其他博物学家的著作。他也不欣赏对着标本干巴巴地描述物种或列举几个同种异名的做法,而是应该实地调查动物的习性和行为,只有充满好奇心且常住乡下的博物学家才能做到这点。《塞耳彭博物志》包含了传统博物学写作里的描述、分类和命名,但比较简略,大部分内容是生动的动物行为和自然现象,有着丰富的细节和有趣的轶事,是研究标本无法获取的发现。怀特对塞耳彭乡间的鸟类、植物、昆虫、蜘蛛、蚯蚓、天气等自然界一切事物和现象都充满兴趣,尤其是他对鸟类行为和习性的长期观察和记录,在今日看来理所当然,但在鸟类学还主要依靠猎杀和剥制标本的时代却是一项伟大的革新。怀特被誉为观鸟第一人,时隔两个多世纪依然让自然爱好者、观鸟者产生共鸣。怀特的博物学与他的宗教使命联系在一起,身边稀松平常的动植物和自然现象都证明了造物主的神圣设计,展现了至高无上的智慧。在怀特之前,他最敬重的博物学家之一约翰·雷将博物学和自然神学紧密融合在一起,打通了信仰与世俗生活的界限。怀特和其他牧师博物学家继承了这种传统,将神圣生活转变成博物学实践,博物学文本充斥着对神圣设计的颂扬,引起了博物爱好者的共鸣。另外,怀特在写作时采用了当时流行的书信形式,让读者容易产生身临其境的参与感,拉近与读者的距离,鼓励读者亲自走进大自然,这也是不少大众博物学读物常常采用的写作方式,产生同样效果的还有对话形式。《塞耳彭博物志》的这些特征,使它的读者不仅超越了博物学家和爱好者圈子,这部作品也成为英国乡村写作的典范之作,受到文学读者的追捧。怀特之后的众多博物学家,以文学手法呈现个人化的博物学,超越“客观”但枯燥、刻板的写作范式,这让它们在科学史或博物学史中常常被低估,反倒是在文学史上产生了更大的影响力,以至于让人几乎忘记它们最初只是博物学文化的一部分。

尤其值得一提的是女性自然作家与博物学的密切联系。拙译《花神的女儿:英国植物学文化中科学与性别(1760-1860)》和《维多利亚时代的科学传播:为新观众“设计”自然》都专门探讨了18、19世纪女性活跃在博物学的各个领域,尤其是植物学分支。女性采集和整理标本、充当博物学家助手、绘制动植物图像等,而写作是她们最容易留下历史痕迹的方式。女性留下了大量博物学文本,有的作品取材于怀特式的细致观察和个人体验,有的将枯燥的博物学著作改写成通俗易懂、生动有趣的普及读物。她们很少标榜自己的专业性,常常将作品定位成为大众读物,面向业余爱好者,尤其是她们自己这样的女性读者或青少年。这些作品在科学职业化进程中曾被学术派科学家诟病,但它们对博物学和文学都产生深远影响。例如本书中的夏洛特·史密斯,是英国浪漫主义文学中不可忽略的一位作家,创作了大量的诗歌、小说和博物学普及读物,她的《乡间漫步》(Rural Walks, 1795)和《对话集:诗歌和博物学》(Conversations, Introducing Poetry: Chiefly on Subjects of Natural History, 1804),都是写给青少年的博物学入门书,以虚拟的对话营造亲切的氛围,在自然知识中融入道德教化,塑造了女性作为教导者的角色。再如儿童作家加蒂,原本只是到海边休养身体,却痴迷上了海草,著有《不列颠海草》(British Sea-weeds, 1862)和本书中谈到的《博物学的孤行苦旅》(Waifs and Strays of Natural History, 1871),将博物学当成严谨的智识追求。

时至今日,英国新自然文学的代表作家理查德·梅比(Richard Mabey)、罗伯特·麦克法伦(Robert Macfarlane)以及其他人,他们的作品更加多元,对人与自然的关系有了新的认知,但他们依然以博物学家的精神和方式去探究这个世界,其博物实践为一部部优秀作品奠定了基础。

白人男性怀特:田园牧歌背后的阶层、殖民和性别

乡村被奉为英国独特文化的象征,《塞耳彭博物志》开创了英国自然文学的乡村写作传统,也奠定了田园牧歌的浪漫基调,将乡村景观和生活浪漫化,混淆了田园理想与农村现实。《现代英国自然文学》一语中的地指出,“自然文学的历史是一部不平等的历史”,既有不同性别、阶级和种族之间的等级差异,也有人类与非人类生物之间的不平等,英国自然文学颂扬的田园牧歌掩盖了这些不平等。本书的关键词之一“White”一语双关,既指“白人”男性,也直指吉尔伯特·怀特(Gilbert White)本人身上体现出来的优越性和特权。他在第42封信中称,“野蛮土著人的迷信、偏见和肮脏的生活方式”也是博物学家应该关注的对象。怀特出生在富裕的家庭,衣食无忧,在牛津大学接受了高等教育,塞耳彭的牧师职位让他拥有大把的闲暇时间漫步乡间,长时间细致地观察自然。怀特的教养、知识和闲暇体现了白人男性精英的特质,《塞耳彭博物志》以书信的形式写成,大部分是写给博物学家托马斯·彭南特(Thomas Pennant)和丹尼斯·巴林顿(Daines Barrington),表明怀特与当时英国主流的博物学圈子保持联系。

英国自然文学常常模糊田园牧歌与农业劳作的区别,或者说前者掩盖了后者的具象现实。田园牧歌是理想化的精神家园,远离工业文明的乡间为闲暇阶层提供娱乐和沉思的自然景观,文人骚客和城市中产沉浸其中,甚至提倡参与挑战体力的活动,彰显中产阶级的男性气概。不少自然作家的目标读者是城市中产,为他们构建浪漫化的乡村生活和风景,田地里劳作的农民也成为诗情画意的景观元素。例如,威廉·哈德森(William Henry Hudson)惊叹于蓝天、绿草和有着完美“萨克逊脸庞”的牧羊少年构成的完美乡村风景,对少年的凝视就如同观赏怡然自得吃着草的家畜,他们都是乡村景观的一部分。但艰苦的农事实际上才是农民的现实世界,是具象化的乡村生活,他们处于被剥削的底层,圈地运动和工业化还让大量农民变成廉价工人。也偶有作家反对将农民理想化的作者,例如在理查德·杰弗里斯(Richard Jefferies)笔下,田地里的农民瘦骨嶙峋,劳累不堪,牛马不如,哪有闲暇去欣赏自己最熟悉的乡村风景,但自然作家如杰弗里斯者总是少数。对阶级的关注也让本书作者特意纳入了几位劳动阶层的作家,典型的代表是农民诗人约翰·克莱尔。他本人也是圈地运动的受害者,他抵制现代性,拒斥林奈分类体系,以非人类中心主义的视角从整体上去思考人与自然的关系,将广博的博物学知识和细致入微的本土自然观察融入到其诗歌和散文中。

在浪漫主义时期部分,本书谈到了认识论、社会政治和文学等历史背景,特别强调英帝国和殖民史对理解那个时代的自然文学至关重要,即使本土的博物学家或自然作家也难免受到帝国博物学的影响。谈回怀特,其博物学实践和写作有着非常强的在地性,但他与帝国博物学并非毫无关联。首先,怀特采用了殖民地旅行博物学家相似的野外考察方法和写作方式,而不是像林奈那样的“书斋博物学家”,大部分时间只是躲在珍奇室里翻阅标本。其次,怀特阅读旅行文学,查看其他博物学家珍奇柜里来自世界各地的标本,与他们互送标本,比较自己与其他博物学家的观察记录,践行林奈分类学和命名法等。本书强调殖民史对于理解自然文学的出发点值得称道,但着力不够,这可能与作者在选择作家时特意规避了旅行文学有关系,曾旅居殖民地的英国作家或博物学家未被纳入,即便他们更能体现本书强调的殖民背景,对怀特本人与英国殖民史的讨论也有些牵强。

本书忽略的一个背景是,当时的伦敦皇家学会在约瑟夫·班克斯(Joseph Banks)的领导下,将博物学作为学会重心和帝国战略的一部分,怀特在伦敦见过班克斯本人,并与他及其博物学圈子里的多人都有通信往来,彭南特和巴林顿两位也是皇家学会成员,他甚至与东印度公司职员有接触。他关注班克斯的殖民地探险活动,庆祝后者远航归来,并相约在塞耳彭见面,加上他与其他主流博物学家的交往,他的博物学视野并不局限于塞耳彭教区。更重要的是,怀特和林奈的差别并不在于野外考察和书斋研究,而在于他们的理念和目标不同,前者推崇与自然和谐相处的田园牧歌,强调地方性,鉴于他与帝国博物学有多方面联系,这样的理念和方法更加难能可贵;后者则渴望将全世界的生物纳入到统一的西方分类和命名体系中,并且将自然作为资源开发,这也是为何环境史家唐纳德·沃斯特在《自然的经济体系》中将怀特和林奈分别作为阿卡迪亚式生态观和帝国主义生态观的代表。事实上,相比怀特受到的帝国博物学影响,他对旅居殖民地的英国人影响倒可能更大。怀特传记作家、著名自然作家理查德·梅比称,19世纪的英国人会在前往各殖民地时将《塞耳彭博物志》同《圣经》一起带到殖民地,想必有些移民将怀特式的英式乡村生活带到殖民地,以相似的方式观察当地的自然,回味故乡的味道。例如,威廉·哈德森作为美洲移民二代早年就以怀特的方式在南美洲观察自然,他在《拉普拉塔的博物学家》(The Naturalist in La Plata, 1892)里将生活的阿根廷拉普拉塔平原称为自己的“塞耳彭教区”,1874年回到英国后与怀特一样以乡村写作闻名。

本书在作家选择上也特别注重性别上的平衡。在浪漫主义时期和维多利亚时期,女性很难突破家庭的传统角色,尽管写作为不少女性提供了走向公共领域的途径,但榜上有名的女作家相比男性还是少之又少。从怀特到维多利亚时期是博物学文化的繁荣时代,女性和性别议题也成为博物学史和相关领域的重要关注对象。当时的女性并不能像怀特那样进入大学,也难以进入主流的博物学圈子,她们与劳动阶层和有色人种的作家一样,被边缘化不足为奇。本书纳入了多位女作家:夏洛特·史密斯将博物学知识与流行小说、儿童文学和诗歌融为一体,创作了多部自然主题的文学作品也成为浪漫主义时期不可忽视的作家;多萝茜·华兹华斯将自己和兄长以及其他湖畔诗人在湖区的乡间生活写在日记中,她的自然观察不仅启发了华兹华斯的灵感,也成为她自己文学创作的源泉;伍尔夫虽以小说创作闻名,她对自然、性别等议题有着大量思考,熟悉达尔文和怀特的作品;伊丽莎·布莱特温(Eliza Brightwen)以怀特的方式在自家门口观察鸟类和其他动植物,把它们当成自己的朋友;南·谢泼德(Nan Shepherd)无数次漫游在苏格兰凯恩戈姆山(Cairngorms)写成《活山》(The Living Mountain, 1977),被埋藏了30余年才出版,成为20世纪英国自然文学的经典。谢泼德也被誉为与麦克法伦、梅比齐名的自然作家,新版五英镑纸币印上了她的肖像,2019年英国甚至设立了南·谢泼德奖。

有些遗憾的是,本书对怀特之后最重要的女性自然作家玛丽·米特福德(Mary Mitford)只字未提。米特福德像怀特一样,在自己生活的村庄三里口(Three Mile Cross)细致入微观察身边的动植物、乡村景观和乡民生活,写成了《我们的村庄》一书,是英国自然文学的另一部经典之作,在出版后畅销一时,再版多次。研究自然文学的学者程虹曾在《读书》杂志撰文评论本书,该文后来成为中文版《我们的村庄》序言。程虹在总结女性的自然写作时指出,她们对待自然持有关爱、欣赏、和谐相处的态度,而非控制、索取和强行主宰,自然与日常生活密不可分。的确,怀特与自然相处的方式契合了囿于传统性别观念中的女性角色,她们在日常生活中探究身边的自然世界,在阿卡迪亚型博物学这条路上可能比怀特走得更远。不管是本书中这些女作家对自然的书写和思考,早期保护运动中女性的重要角色,还是时至今日自然教育、生物保护和更广泛的生命科学研究领域里活跃着的无数女性,无不印证了她们在促进人与自然的和谐关系中的杰出贡献。

“新自然文学”与“新荒野”

荒野一直是自然文学的核心词,尽管它的内涵如同“自然”和“自然文学”一样处于不断变化之中。罗德里克·纳什(Roderick Nash)在20世纪60年代的荒野思想史开山之作《荒野与美国思想》(Wilderness and The American Mind)中就指出,不存在一个普遍接受的荒野(wilderness)概念,尽管它在词源上意为野兽出没的地方(wild-dēor-ness),但无论在物质还是精神层面都没有统一标准去定义何为荒野,究竟有一个地方多野(how wild)才能算得上是荒野?换言之,从纯粹野性(purely wild)到纯粹文明(purely civilized)其实是连续的光谱,体现了不同程度的野性(wildness),打破荒野与文明、自然与人类的二元对立已成为学界共识。在传统意义上,荒野被视为不受文明侵扰、未开发的无人之境,即使这样的荒野概念也经历了蛮荒、危险、无序、有待征服的自然叙事到精神家园的浪漫主义建构。荒野意识在美国最为鲜明,甚至构成了美国例外论的思想资源,体现了美国与旧大陆的不同之处,征服荒野滋长了民族自豪感。然而,这样的荒野伴随着人类文明的进程在不断缩减,原始的无人之境越来越求而不得。就英国而言,当代自然作家不再执着于原始的荒野,也摆脱了乡村为核心的写作传统,而是在不同的空间尺度和时间纵深中探索无处不在的野性,罗伯特·麦克法伦就是典型例子,被本书誉为当代最具有英国特色的新自然文学代表。

麦克法伦任职于剑桥大学,对自然文学史、关于自然和荒野的观念史有着深入研究和思考,《荒野之境》(The Wild Places)、《古道》(The Old Ways)、《心事如山》(Mountains in the Mind)和《深时之旅》(Underland: The Deep Time Journey)等作品都深受欢迎。不过,连麦克法伦自己也承认难以准确定义新自然文学,他在2013年《自然》杂志上的一篇文章里指出,新自然文学是杂糅的,毫无规则、形式多变,涵盖了传略、旅行、生态学、动植物学、地质学、民俗、文学批评、心理地理学、人类学、环境保护和小说等写作,最显著的特征是将“诗性、科学与分析融为一体”。《英国现代自然文学》侧重分析了麦克法伦的《荒野之境》,此书是麦克法伦的荒野追寻之旅,既是身体力行的旅行写作,也是他的荒野思想历程。这趟旅程让麦克法伦对荒野的认识发生了深刻的改变,反思自己曾经偏狭地将荒野限定在遥远、荒芜、没有历史也没有被标记过的地方。当然,他并没有否认这样的荒野自有其无与伦比的价值,只是他在荒野到文明的光谱上学会了观察到不同程度的野性——蓬勃而混沌的生命力,潜藏于石缝杂草、路基树根里的野性和意志,乃至人类自身也不乏这样的野性潜质,“野性不仅是荒野的固有属性,也可以是暴风雪或黑夜降临带给一方土地的气质”。因此,野性可以无处不在,离人类生活很近,甚至就潜藏其中。重要的是放慢脚步,探索身边被忽略的地方,就会发现当下与过去、与远方一样充满惊奇:城市、后院、路边、疏离、田野、灌木林,不胜枚举,每个人都可以绘制自己的荒野地图。除了收集荒野之地,麦克法伦也收集来自荒野的种子、石头和其他自然产物,与浪漫主义和维多利亚时期的博物珍奇柜不同,他的收集不是为了占有、猎奇和炫耀,而是一种记忆的保存,就如同卢梭的植物标本。卢梭在《漫步遐思录》“第七次漫步”里写道,标本如日志一般,“以新的魅力使我回味当时采集的情形;像幻灯机一样,以绚烂无比的色彩把它们重新呈现在我眼前”。陪同麦克法伦追寻荒野的挚友罗杰·迪肯(Roger Deakin)也是自然收集者,他还“收集知识、书籍、朋友和各种物品”。

《现代英国自然文学》还提醒我们,博物学并没有消失,在人与自然的联结上,它永远无法被实验室的科学研究取代;荒野也并不遥远。在人类活动减少的前三年特殊时期,动植物在城市空间里野蛮生长;不难想象,如果人类从地球上消失,荒野快速回归必然不在话下。当城市漫步(city walk)越来越成为都市流行活动,探索城市里的动植物和生态环境也成为漫步的一大主题,市区和市郊公园、河道、校园、弃用地,甚至居民区和窗外。罗杰·迪肯曾写道:“我希望所有的朋友如野草般野蛮生长,我也希望自己如野草,自由任性,不屈不挠。”在人类文明里探索隐秘的野性,或许可以激发人类自身那股野蛮生长的潜力。

致谢:伯纳德·莱特曼(Bernard Lightman)教授与我探讨了本书,让我深受启发;刘华杰、张箭飞、李猛、熊姣、周奇伟等师友在荒野及相关概念理解和翻译上提供了建议。谨致谢忱。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司