- +1

诺奖作家约恩·福瑟《三部曲》推出:生活里最重要的东西是无法言说的

约恩·福瑟

于瑞典学院举行的诺奖演说中,2023年诺贝尔文学奖获得者、挪威剧作家约恩·福瑟坦陈内心,针对授奖词所说的“言说不可言说之物”给出了自己的解释。

在初中课堂中的某个时刻,老师点名福瑟来朗读课文,一种没有来由的恐惧突然攫住了他,让他在慌张之下竟然跑出了教室。在那一刻开始,对朗读的恐惧一直伴随他左右。而为了打败这种恐惧,重新夺回自己的语言,福瑟开始写作。写作这件事给福瑟带来了安全感,“我在自己内部找到了一个只属于我自己的地方,我可以在这个地方,写出只属于我自己的东西。”

他认为,自己所写下的每一部作品,大致都包含它自己的想象性宇宙,想象性的世界。每一个剧本、每一部小说都有各自的崭新世界。在小说和诗歌里,他都试图写出用通常的口语无法表达的东西。他也认为,生活里最重要的东西是无法言说的。

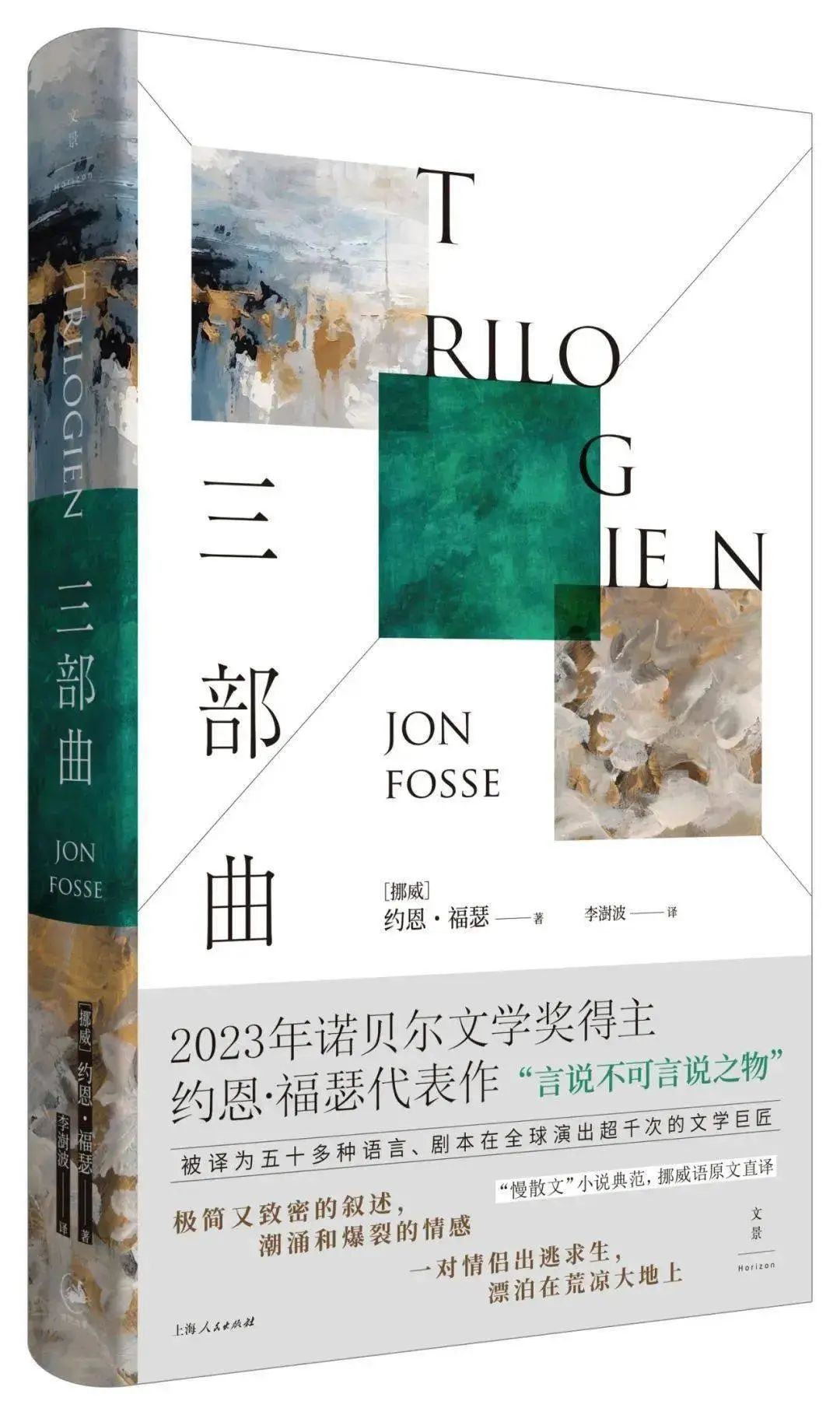

近期,上海人民出版社·世纪文景出版了其小说代表作《三部曲》的简体中文版。福瑟在其中讲述了三个紧密相连的故事。开篇,年轻的情侣阿斯勒和阿莉达离开家乡、前往比约格文(卑尔根市),阿莉达已有身孕,但他们很难找到住处,不得不在寒冷秋雨中飘荡……多年之后,阿莉达的女儿爱丽丝也老了。她重新看到了已经死去的母亲,还回忆起了同母异父的哥哥西格瓦尔。后代和祖辈的人生经历,在难以挣脱的宿命中交叠重合。福瑟的语言极简而又致密,在很少使用形容词和隐喻的语言中,勾勒情感的潮涌与爆裂。一种“慢散文”的写作中,语言得以非常平静和缓地流动。

《三部曲》[挪威]约恩·福瑟/著

李澍波/译

世纪文景·上海人民出版社2024年1月版

作品节选

阿斯勒和阿莉达在比约格文的街上兜来兜去,阿斯勒肩上扛着的两摞东西基本就是他俩的所有家当而他的手紧攥着提琴盒,里面是他从父亲西格瓦尔那儿继承来的小提琴,而阿莉达拎提着两网兜吃的,现在他们已经在比约格文的大街小巷里转了好几个小时,想找个地方住,但几乎在哪儿都租不到房子,不行,他们说,我们没什么可出租的,没有,他们说,我们能出租的地方都已经租出去了,他们说着诸如此类的话,于是阿斯勒和阿莉达就只好在街上继续走着来回溜达并且敲门问他们能不能在这幢房子里租一间房,但是这些房子没有任何一幢有空房出租,那他们能去哪儿呢,他们在哪儿能找个栖身之处抵挡眼下暮秋的寒冷和黑暗呢,无论如何他们得在这城里租到一间房,现在幸好是没下雨,但眼看这雨也快要来了,他们不能这样一直无止境地走下去,可为什么没人愿意收留他们呢,也许是大家都一眼能看出来阿莉达快要生产了,哪天分娩都有可能,她的身形一看就是如此,又或者因为他们没成婚因此算不上正式的夫妇,没有体面的身份,不过难道有人能从他们身上看出来这一点吗,不,不是这样,或者也可能是。因为没人愿租房子给他们总归要有个原因,阿斯勒和阿莉达没有承受牧师之手的祝福,并非他们不愿结婚,而仅仅因为他们才十七岁,如何能有时间有条件来办事呢,他们肯定没有操办婚礼所需的一切,一旦他们力所能及,就会体体面面地结婚,要有牧师,有主厨,有一大帮亲友,有小提琴手,以及这好日子里少不了的其他一切。但在那之前就先这样吧,现在这么过其实还挺好,但为什么没人愿意收留他们呢,他们究竟有什么毛病呢,也许如果他们从心底认为自己是已结婚的丈夫和妻子会更好,因为如果他们自己就这么想的话,别人可能就更难看出他们过的是罪人的日子,不至于他们敲了那么多扇门,他们询问过的所有人里没一个愿意收留他们,而他们也无法再这样寻觅下去,已经很晚了,秋深了,天黑了,很冷了,而且雨也可能快要下起来了(注:原文中,小说段落结尾均无标点,这种特殊的书写习惯加强了段落之间的绵延感)

我累极了,阿莉达说

他们停了下来而阿斯勒看着阿莉达,不知该说些什么话来安慰,因为他们已经许多次借着说起即将出世的孩子来安慰自己,会是个女孩还是个男孩,他们说着这样的事,阿莉达觉得养女孩比较省心,他的想法恰恰相反,男孩更好带。不过,不论是男孩还是女孩,对这个马上就要让他们成为父母的孩子,他们的欢喜和感激一丁点儿都不会少。他们说着这些,想着这个不用多久就要出世的孩子,让心里好受些,阿斯勒和阿莉达在比约格文的大街小巷上走着。直到眼下他们的心情还并不算真的沉重,虽然没人愿意收留他们,船到桥头自然直,很快就会有什么人有个小房间能出租,他们可以在那儿住上一阵子,肯定会好的,既然比约格文有那么多房屋,小房子和大房子,不像杜尔基亚村,只有几家农场和几栋小小的海边度假木屋。她,阿莉达,是人们口中布罗泰特农场赫迪斯妈妈的女儿,来自杜尔基亚村的一个小农场,童年在那里和赫迪斯妈妈、姐姐奥琳娜一起度过。在父亲阿斯拉克一去不复返之后,那年阿莉达三岁,姐姐奥琳娜五岁,阿莉达甚至都没有任何关于她父亲的记忆,除了他那把嗓子。她至今能在脑海里听到他的声音,那嗓音里浓郁的感受,那透亮的锐利、宽阔的音域,但这可能就是爸爸阿斯拉克留给她的所有了,因为她完全不记得他长什么样,也不记得其他的什么,只记得他唱歌时那把嗓子,她从爸爸阿斯拉克那儿得到的就只有这些。而他,阿斯勒,在杜尔基亚村的一个船库里长大,那里布置得像个阁楼上的小小人家,他就在那儿长大,和妈妈西利亚、爸爸西格瓦尔住在一起,直到爸爸西格瓦尔有天在秋季风暴突然来袭时消失在海里,他在西边那些海岛外捕鱼,船在那些岛屿之外,在那座叫作“大石头”的山的另一边沉没了。那时妈妈西利亚和阿斯勒还住在船库里。但是爸爸西格瓦尔没了之后不久,妈妈西利亚就生起病来,她越来越瘦,瘦到视线仿佛能穿透她的脸,看见里面的骨头,她那双蓝色大眼睛日益硕大,最后占据了她整张脸,在阿斯勒眼里看来就是如此,她长长的棕发比以前稀疏,萧疏如羽,后来,有一天早上她再没起床,阿斯勒发现她死在床上。这已经是一年前的事了,当时阿斯勒十六岁。从此他生命中唯一拥有的就是他自己,以及船库的那点家当,还有爸爸西格瓦尔的小提琴。如果不是有阿莉达,阿斯勒就只剩一个人了,彻底孑然一身。当他看到妈妈西利亚躺在那里,死得不能更透了,已经走了,那一刻他满脑子想的都是阿莉达。黑色长发,黑色眼睛。她整个人的一切。他有阿莉达。现在阿莉达是世界留给他的唯一东西。这是他唯一的念头。阿斯勒把手放在妈妈西利亚冷而白的脸颊上,抚着她的脸颊。现在他只有阿莉达。他想着。他还有小提琴。他也想到了这个。因为爸爸西格瓦尔不只是渔夫,还是个相当出色的小提琴手,在整个外西格纳地区的每场婚礼上他都会演奏,很多年来都是如此,不管是哪个夏日傍晚,只要有舞会,那一定就是爸爸西格瓦尔在那儿拉琴。就在这个属于他的时代,他从东部来到杜尔基亚村,在雷伊特一个农场主的婚礼上演奏,他和妈妈西利亚就是这么相识的,她在那儿当佣人,在婚礼上服务,爸爸西格瓦尔则在那儿拉琴。爸爸西格瓦尔和妈妈西利亚就是这么认识的,后来妈妈西利亚怀孕了,后来她生下了阿斯勒,而爸爸西格瓦尔为了养活自己和家人在一艘出海打鱼的船上找了个工作,那个渔民住在“大石头”那儿。作为报酬的一部分,他和西利亚可以住进那个渔民在杜尔基亚村的一个船库里。就这样提琴手爸爸西格瓦尔也成了个渔夫,他住在杜尔基亚村的船库。事情经过就是这样,日子就这样过了下去。现在爸爸西格瓦尔和妈妈西利亚都走了,永远离去了。眼下阿斯勒和阿莉达在比约格文的街上来回走着,他们所有家当被捆作两捆,扛在阿斯勒肩上,他还拿着爸爸西格瓦尔的琴盒以及小提琴。周围黑了,周围很冷。现在阿莉达和阿斯勒已经敲了很多扇门问有没有地方出租而他们得到的答复一律是不行,他们没什么能出租的,能租出去的房间都已经租出去了,没有,他们不出租房间,他们没有这个必要。他们得到的答复都是这一类,阿斯勒和阿莉达走着,他们驻足,他们望向一幢房子,也许那儿可能有地方出租,但如果他们敢壮起胆子敲响那扇门,不管怎样,他们得到的不过是又一个“没有”。

新媒体编辑:张滢莹

配图:摄图网、资料图

原标题:《诺奖作家约恩·福瑟《三部曲》推出:生活里最重要的东西是无法言说的》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司