- +1

答辩·《吴宓的精神世界》︱“世界文学”再建域的吴宓路径

【按】“答辩”是一个围绕文史类新书展开对话的系列,每期邀请青年学者为中英文学界新出的文史研究著作撰写评论,并由原作者进行回应,旨在推动文史研究成果的交流与传播。

本期邀请斯坦福大学东亚语言文化系副教授周轶群与三位青年学人讨论其新著《吴宓的精神世界》(商务印书馆,2023年6月),本文系评论文章之二。

一

周轶群著《吴宓的精神世界》(商务印书馆2023年版)一书以文学、道德、宗教作为吴宓精神世界的三大支柱,“展示出文学、道德、宗教如何作为一个整体塑造了他的学术生涯和文化事业,并且尤其注重发掘宗教在其中的角色”。由此避免文学家之吴宓与思想者之吴宓的割裂。由于吴宓研究(以及学衡派研究)长期处于同五四新文学研究的结构性“对立”关系之内,重新勾勒吴宓的精神肖像,势必引动着对五四新文学阐述的变更。这尤其体现在本书“吴宓与世界文学”一章。“本章的一大主线,就是分析吴宓在研究世界文学的理念和方法上与新文学主流的显著不同”,若要切实讨论吴宓在比较文学方面的开创之功,就不可避免地需要以“大量篇幅将吴宓与同时代的一些重要学者进行对比”。

诚如帕斯卡尔·卡萨诺瓦将世界文学比拟为充满博弈、竞争、压迫及不平衡的“文学世界共和国”,该“共和国”的原则之一是:“小”民族国家若要跻身文学世界中心,便需在斗争和比拼中获取“文学价值证券”。换言之:“从世界文学界的历史和起源来看,文学不仅是不可还原的个体创造,更是不可抗拒的集体创作,他们为了改变世界文学的秩序和文学统治力量实力对比关系的单一性,曾经创造、重新设计或者占有各种有效方法:新的文学体裁、新的形式、新的语言、翻译,以及语言通俗用法的文学化,等等。”。揆诸20世纪上半叶民国作家、学人、翻译家、出版者有关“世界文学”的认知和阐说、译介与出版等各项行动(如“硬译”的翻译策略、生活书店的“世界文库”丛书、胡风的“世界文学支流”说,等等),同是如此。借用德勒兹的术语来说,即为“世界文学”的解域(deterritorialise)与再建域(reterritorialise)的过程。而吴宓在这一进程中呈露出独特的风貌(包括“世界文学”观念生发、文学译介、外文学科建设、翻译教学等一系列方案):是可谓“世界文学”再建域的吴宓路径。

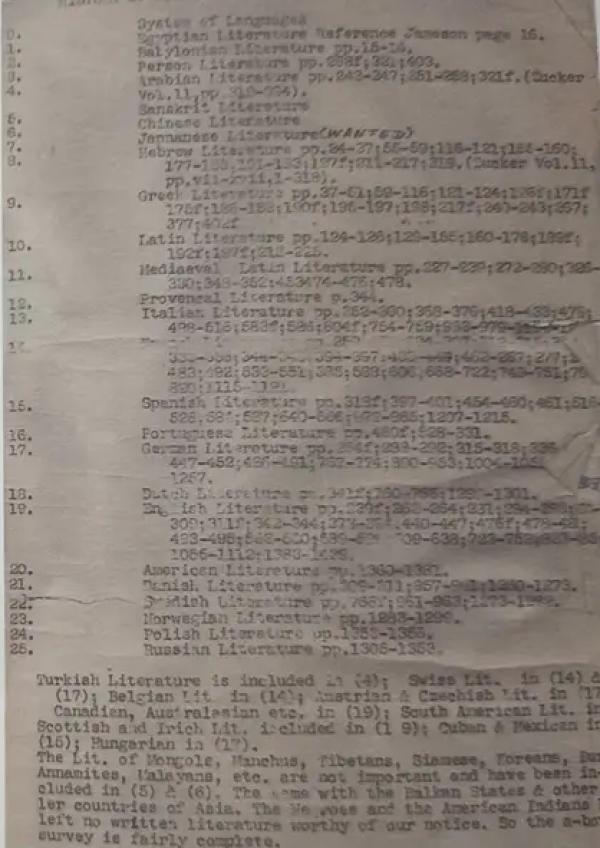

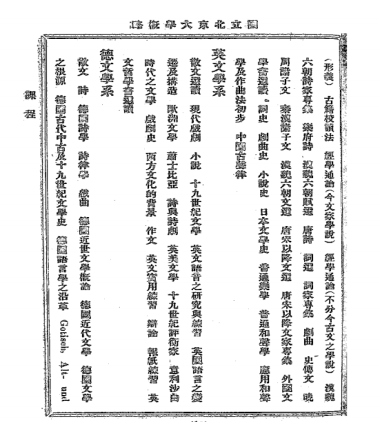

吴宓《世界文学史大纲》(西南联大外文系1944年油印本)

周著以吴宓的世界文学史讲义和大纲为史料依托,同时拈出新文化阵营中的郑振铎,依次考察了郑、吴对俄国文学、希腊文学、印度文学等国别文学的各异态度与不同取舍,“通过考察两派代表人物吴宓和郑振铎所建构的不同世界文学体系,可以为我们理解这两个文学团体之间的重大分歧以及中国现代文学发展的内外部动力找到一个有用的视角”。作者精研希腊文学,对郑、吴二人在希腊文学上用心之别的分析,自是深宏精当。此外,郑、吴二人对泰戈尔的异趣,同样别具症候意味。

周著引述了郑振铎《太戈尔传·绪言》,郑振铎称扬“太戈尔挽救了一个已丧失生气的本土文学传统”、“给兴旺的英国文学也带来了迥然不同的清新之气”。与此同时,作者还敏锐留心到郑振铎对泰戈尔所用修辞格与论及俄国文学时的异曲同工(前者是“如在万紫千红的园林中突现了一株翠绿的热带的常青树似的”;后者为“异军苍头突起”)。而吴宓在《世界文学史大纲》中对泰戈尔的评介则是:“泰戈尔虽然用孟加拉文创作诗歌与戏剧,但他的灵感来自雪莱和现代欧洲其他浪漫主义诗人。他根本不可能体现真正的古印度和梵文学传统。其国际声誉毋宁说是建立在他的英文散文和诗歌(或者是他孟加拉文诗作的英译)之上的。”质言之,泰戈尔“以印度文字为载体,而其精神却是西方现代的,从中找不到印度古代文学的灵魂”。

一方面,“白璧德这种将中国包括在内的世界视野对吴宓产生的至关重要的影响是显而易见的”;另一方面,吴宓对泰戈尔的针砭,清醒地点明了“世界文学”秩序建构中的权力机制。该机制往往凭依着一种“温和”的后殖民形式,即语言(往往是英语)的统治地位。“一些作家,诸如萧伯纳、叶芝、泰戈尔、纳拉扬(Narayan)或索因卡等,他们都是来自英国曾经的殖民地的某个地方”,“英国首都一直在向来自前殖民帝国的作家们赋予文学合法地位:泰戈尔、叶芝、萧伯纳,或者纳拉扬获得的诺贝尔奖就是明证”。论者就此表明:本土性与世界性的关系议题,吴宓“它是中国文学评论界较早进行这种思考的人”。不得不说,吴宓有关泰戈尔的文学生产及“世界文学”的看法,对于今日如何理解如莫言等中国文学之外译、理解如村上春树等作家的流行性与经典性,仍有极具前瞻性的助益。

二

“在20世纪中国,‘新教育’与‘新文学’往往结伴而行”,现代大学的兴起及其学科建制、课程设置、教育理念、人事变更等多方面因素,往往直接影响甚或决定着现代文学的发生、衍化及走向。其中“最成功的例证,当属五四新文化运动”,故而,新文学与北大等现代大学之关系,仍是时下研究的主要聚焦点。在此脉络中,有关讲义、教材与著述的勘察(如以《中国小说史略》为切入口讨论现代大学与小说史学的议题);关于新文学教学进入大学课堂的考索(如朱自清于清华大学、燕京大学讲授《中国新文学研究》及讲义《中国新文学研究纲要》等);尝试复原文学课堂的原生境况(如对鲁迅、周作人、朱自清等课堂讲授的追怀与阐说):凡此,已然成为新文学史叙述中的常识或曰定论。

应当说,对于“文学史”,“不只将其作为文学观念和知识体系来描述,更作为一种教育体制来把握”,自有其正当性与有效性;遑论世界范围内“文学史”学科的生成,也正是在20世纪上半叶,如安托万·孔帕尼翁所论,法国的“文学史”同样“诞生于1875年至1914年之间”。然而,此类文学史、大学史、学科史互文视域下的研究,“天然”地以五四新文学为中心,这在有意无意间造成了两重压抑:其一,新文学阵营之外的作家、学人及其相应的大学阵地,往往受到忽视。其二,外国语言文学或外语学科(如西洋文学系、英文系等),外国文学或翻译类课程(如“翻译术”等),以及二者与现代文学之驳杂勾连,亦遭致漠视。“回顾中国现代文学史,会觉得很多著名的作家在最初的时候都是跟外国文学有关系的。”对于这一点想来也毋须做过多注解。

1920年代,“以五四‘新文化派’为代表的北大师生逐步占据教育要津”。而吴宓及其学衡派同人在各大学间的流徙(包括东南大学、东北大学、浙江大学、中正大学、西南联大等),正与新文学阵营一道构成了一幅相对完整的对峙与交融的人事网络。周著对吴宓在外语学科方面贡献的揭橥和阐述,以及商务版《世界文学史大纲》的辑录与编纂(其中还收录不太易见的《清华大学外国语文学系概况》),其史料价值与学术史意义不言而喻!吴宓有关“世界文学”的构想,正是在他辗转于各大学期间,在学科建设与教学实践中方得以施行。此处不妨再进数言。

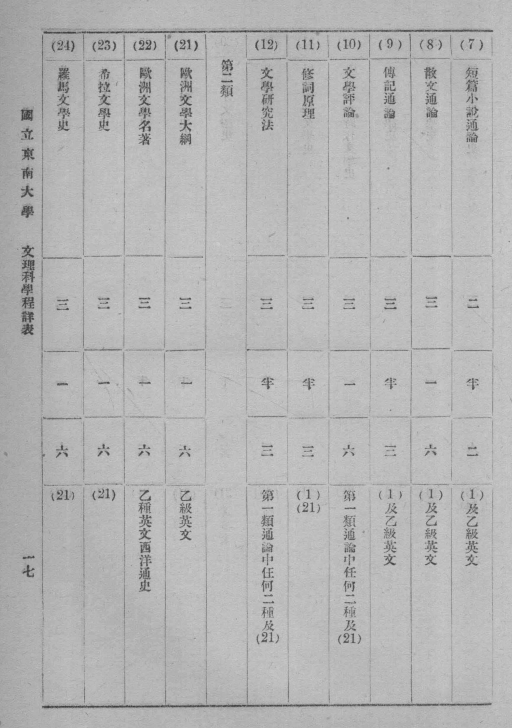

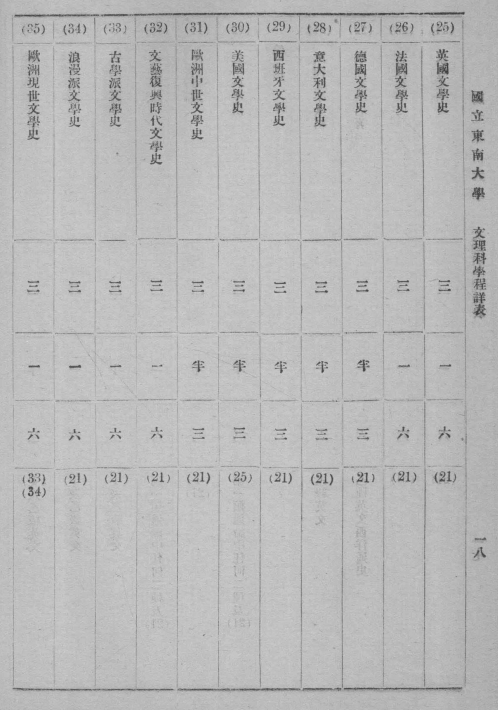

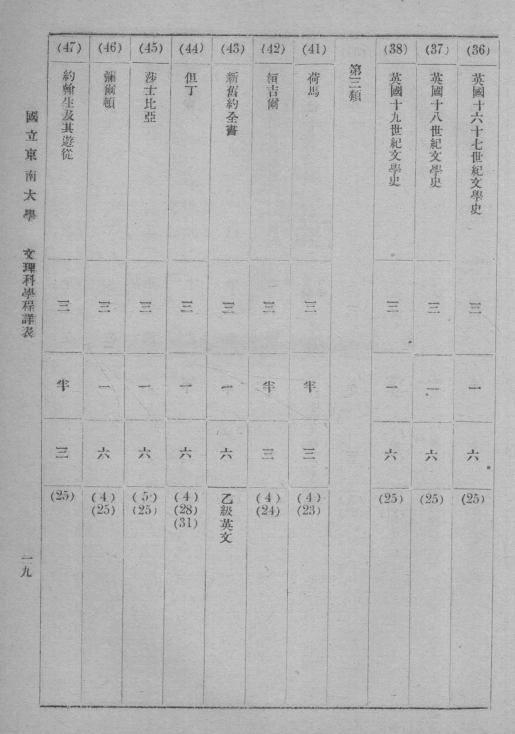

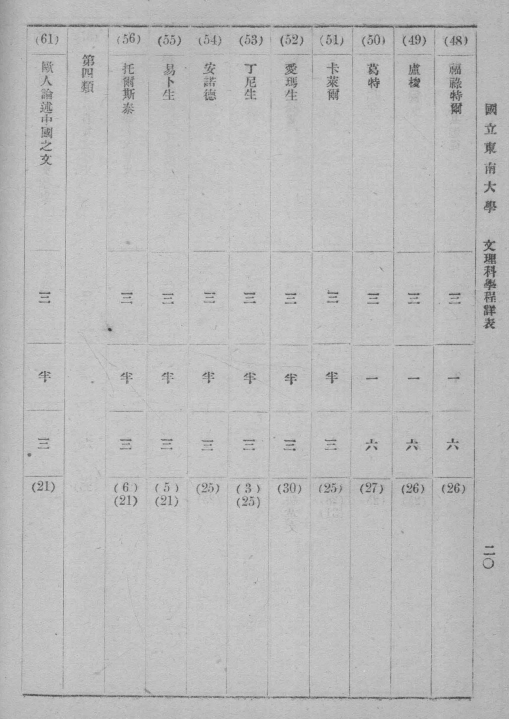

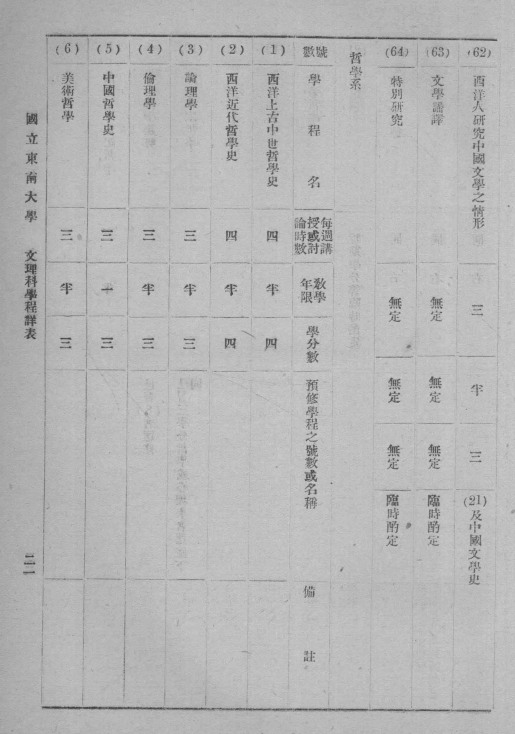

周著对吴宓不同时期的外文学科建设与课程设置均有详尽梳理。与此同时,假如将之与同时期作为新文学阵营的北大英文系课程相比较的话,可见出明显的差异。胡适、陈西滢、徐志摩等人任教于1920年代的北大,其英文学系课程,“十九世纪文学占了绝对的主导,在‘欧洲古代文学’一课中虽有规定‘读希腊罗马之有名作品’,但只是供三、四年级学生选修,并无荷马、韦吉尔等人的专题课程”。除了荷马、弥尔顿、但丁之缺席,北大英文系课程的另一特征便是短篇小说、现代诗歌与戏剧之兴盛。此时,吴宓任职于东南大学英文系(后有新建的西洋文学系,其课表见下表1-6,对希腊文学尤为重视。图片引自1923年《国立东南大学一览》),东南大学与北京大学(北大1923年英文学系课表见下图,图片引自1923年《国立北京大学概略》)路数的分野,也正昭显着民国时期“世界文学”知识秩序建构的不同进路。

表1

表2

表3

表4

表5

表6

北大1923年英文学系课表

在吴宓的教学生涯中,除了外国文学或外语类课程,翻译课程占据了重要的位置。笔者曾在讨论吴组缃小说教学的文章中提出:“相较于评骘学者治学路径与得失的学案,学者作为教师的‘教案’,因直接牵系着学术传统的维系和赓续,同样值得探讨。”周著依次爬梳了吴宓不同阶段所开设课程的线索。而综观整个民国时期,大学中开设的翻译课程及其任课教师大致有:北京大学的“英汉互译”课程(教师为陈源、徐志摩);国立武汉大学的“翻译”课程(教师为钱歌川、朱光潜、周煦良等);圣约翰大学的“翻译学”(教师为蒋翼振);南开大学的“翻译”课程(教师为柳无忌)等。吴宓曾自陈对翻译课的看法:

关于翻译一科,闻本星期内经一种试验手续后,即可开班。翻译之工作,大抵可分为二种——为翻译历史之考究,及翻译艺术之实习是也。前者因时间短促,书籍缺乏,本学期内恐不能实行;后者乃本学期所应作者也。先生又谓翻译乃文学上之兴趣及贡献,翻译之前必首先彻底的理解全文然后再定将译成何种文体(style);定了style之后,再熟读中文与此种style相近之文;最后乃可动笔翻译。此皆先生经验之言,指导我辈良匪浅也。(《与吴宓先生谈话记》,《清华周刊》第336期,1925年2月20日。本节三段出自《清华周刊》的引文,均转引自刘霁:《学术网络、知识传播中的文学译介研究——以“学衡派”为中心》。)

翻译班教授吴宓先生,擅长国学,精通译事。自客冬来清华后 即着手组织翻译班,就学者得益不浅。今季开学后,该班复继续进行。所有本年一切工作,已由吴先生宣布,共分为三项: (一)讲演——关于翻译之原理, 原文之了解,以及文笔之研究;(二)练习——择英文中之诗歌散文使学生每周得练习翻译一次;(三)讨论——关于学生之译品及翻译时种种之困难问题,将在班上互相讨论,以求进步。并闻吴先生计划除上列三事外, 今年尚拟增加课外工作二事: (一)调查本国现已翻译就绪之书籍。(二)批评国内现有之翻译品,使学生对于吾国之翻译界下一番研究分析之功夫。将来获益定不可限量。现吴先生已将调查表格式,发给学生,令即着手调查,并请定贺麟君总理此事。贺君前曾著有中国之翻译史一书,对于严复林纾所译书籍,已尽数调查。今该班同学复一同加入此项工作,将来成绩必大有可观,吾辈姑拭目以觇其后。(《杂闻:翻译班进行计划》,《清华周刊》,第352期,1925年9月25期)

就最初的设想来看,吴宓试图将翻译实践(即“翻译艺术之实习”)、翻译批评(即“调查本国现已翻译就绪之书籍”、“批评国内现有之翻译品)”、翻译史书写(即“翻译历史之考究”)三者结合,惜乎后两者未能完全施展。只鳞片爪中,仍能见出吴氏的翻译理念(翻译的“文体”论)所在,以及如何将自身的译介理论贯彻施行于教学活动。吴宓还将学生的翻译习作,发表至《学衡》:“翻译班成立,迄今半载,经吴宓博士指导,成绩已斐然可观。计其初时作品,都属短篇诗文之翻译;近来已从事长篇著作。闻同学作品之佳者吴宓博士已代为择登《学衡》杂志,传览全国,作者之荣,亦学校之光也。”(《新闻:翻译班》,《清华周刊》第349期,1925年5月29日)就学生培养而言,吴宓自始至终都是热忱的、严格的,“战前清华外文所在吴宓的主持下,不仅入学考试条件苛刻,录取谨慎,而且课程要求也异常严格,再加上严格的毕业考试制度,营造出了一个良好的竞争氛围,迫使学生不得不努力学习,力争上游;招生总人数尽管不少,但淘汰率却很高”。

吴宓除了将学生译作发表至《学衡》,还曾指导学生杨缤(即后来的杨刚)翻译简·奥斯汀《傲慢与偏见》,并承担“校译”任务(商务印书馆1935年版)。卞之琳在西南联大时期的翻译课程与之颇为类似(笔者曾在论说卞氏晚年心态的文章中,谈及卞之琳现代主义小说的讲授与翻译等)。而有关当时学界对奥斯汀认知的分野,此处可补缀一例,为周著也曾提及的燕京大学“驱郑风潮”做一注脚:郑振铎《文学大纲》第31章述及“奥斯丁”(郑振铎所用译名),并且“第一次在文学史著述中出现了6本小说的译名”。然而,《文学大纲》出版后,“梁实秋撰文指出了其中不少错误,从以上引文中(引者按:即《文学大纲》(第四册)1927年版第77、78页有关奥斯汀的内容)把‘Austen’两次误成‘Austin’,可见一斑。时间有限,工作量很大,涉及作家及其作品又多,郑振铎应该是连她的6本小说也没顾得上看”。

三

近日读芮塔·菲尔斯基的《批判的限度》,她在“怀疑的利害关系”一节中直陈目下整个人文学科存有的“福柯式”倾向:“学者们所受的训练往往不是去表达价值观,而是去审讯它们”,“这磨练了他们将事物复杂化和问题化的能力,他们习惯将与世界有关的陈述,转化为讨论让这些陈述得以产生的话语形式”。当试图从《吴宓的精神世界》中抽绎出“世界文学”再建域的吴宓路径时,所秉持的正是菲尔斯基所“怀疑”的阐释理路。后结构主义之后,“人们总是不愿去言说规范或捍卫判断”,《吴宓的精神世界》反而是近乎“本质主义”式检讨吴宓“他曾经以著名的身份参与的关于中国文化道路的论争,并勉力展望充满各种可能性的前途”。此中立场与姿态,或许也和染乎世情、系于时变的撰述语境有关。

在《吴宓的精神世界》的“后记”中,作者有言:“从2020年3月至今,我在斗室中度过了几乎所有时间。在此期间,眼看着世界疫情失控,美国政局混乱,中美关系紧张,不免耗去自家许多精力和情绪,而写作《吴宓的精神世界》(从前年八月开始)则是难得的具有安定和治愈功能的一件事。”周著是书由商务印书馆2023年6月初版。于7月中,笔者旋即购得。展卷阅读之际,2019年底和2020年初,一段手抄吴宓日记、周作人日记的日子,时时浮现在脑海。

如周著所论:“20世纪中国研究西方语言文学的翘楚多与清华外文系(以及抗战期间的西南联大外语系)有渊源。”吴宓作为教师的遗产,正在于对学生的培养。李赋宁、王佐良、周珏良、刘世沐等吴宓的一众弟子,逐渐居于“十七年”翻译体制的中心。时移事往,到了1980年代,这一代学人更是成为外语学界的“泰斗”。再往后,吴宓学生辈的再传弟子,渐趋于学术江湖中各立“山头”,在“‘长江’里浊浪排空”。只不过,不知他们是否还会念起当年不合时宜的吴宓:这个老头儿在“十七年”间,绝对不愿“与当代名流周旋”、“以干谒学术界之新贵人”;坚决认定“断不可弃书,断不可卖书。宁受人讥骂,亦必大量细心保存书籍”;念兹在兹的不过是“但愿为教师,安心苟活”、“傀儡鹦鹉,符合传声,宓实羞为之,且厌为之”……吴宓的学生辈(乃至学生辈的学生辈)中不乏进入新时代后迅疾“投机”者,后者也曾遭致夏志清兄弟在书信中的讥讽。反倒是吴宓,却比“五四”更“五四”:“他的精神的反抗虽然微弱确实那样的执拗,他对理想的坚守虽然那么孤独却又那么顽强——甚至比一般顺应‘新文化’逻辑……迅速自我批判的主流知识分子更为顽强。”

一定程度上来说,正缘乎此,作者在“危机”时刻的述学,方能寄意于研究对象本身:“吴宓对学术与人生之间紧密关系的认真研究,以及他在各种逆境下都不改的热烈执着,无疑是他在此时对我具有特殊意义的原因。”亦基于此,笔者不揣冒昧,仅从自家研究视野(现代当翻译文学史)入手,草成小文,聊示心得:谨向《世界文学史大纲》的编纂者吴学昭先生和《吴宓的精神世界》的著者周轶群先生,表示敬意!

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司