- +1

答辩·《吴宓的精神世界》︱周轶群:对三篇书评的回应

【按】“答辩”是一个围绕文史类新书展开对话的系列,每期邀请青年学者为中英文学界新出的文史研究著作撰写评论,并由原作者进行回应,旨在推动文史研究成果的交流与传播。

本期邀请斯坦福大学东亚语言文化系副教授周轶群与三位青年学人讨论其新著《吴宓的精神世界》(商务印书馆,2023年6月),本文系作者周轶群对三篇书评的回应文章。

吴宓

三位学者对《吴宓的精神世界》作了细致的评论,提出了很多极有价值的建议和问题,我在此表示深深感谢,并对其中的一些主要建议和问题进行简短回应。

材料缺失是吴宓研究中的一大障碍。在吴宓成就最为人称道的世界文学史教学和研究领域,因其十余册讲义至今未能面世,这一问题尤其令人遗憾。除了期待未刊讲义有朝一日能够出版,我们只能努力使用新方法和新角度来发掘现有材料。我在书中作了一些尝试,例如通过从日记中梳理出的1943-1944学年授课记录来判断各个文学传统在吴宓世界文学史体系建构中的相对地位,通过对很少受到关注的长篇古体叙事诗《海伦曲》作评注,来详细呈现创作者吴宓的中西古典学养、文化理想和文学主张,通过比较吴宓和周作人、郑振铎的世界文学史书写,来彰显吴宓的价值取向如何与新文化运动的主流不同,其对西方文学传统的掌握又是如何远超同时代人。前两篇书评都重点讨论本书《吴宓与世界文学》一章,也就材料问题提供了进一步的具体建议。例如,一篇书评“建议还可以关注吴宓对世界文学史的翻译和评注,可以以刊载在《学衡》上的《世界文学史》(Literature of the World)一书为依据,分析吴宓的世界文学史构想”,以及“是否有可能将吴宓的课程讲义/日记与翟孟生编写的《欧洲文学简史》(A Short History of European Literature)[吴宓世界文学史课的指定参考书]进行对比,分析出其中的改写与超越?”另一篇书评则比较了吴宓参与设计的西方文学学程和同时期作为新文学阵营的北大英文系课程,指出前者对古希腊罗马作品的推崇和后者对十九世纪文学的格外重视,从中看出“民国时期‘世界文学’知识秩序建构的不同进路”。不管是深耕此前利用不足的关于吴宓的材料,还是将关于吴宓的材料更充分地置于时代背景之下,以上这些思路都有助于开拓吴宓研究的新方法和新角度,让我们不仅获得对吴宓学术和思想本身更具体入微的了解,而且得以在比较中更好地认识其独特价值,这些也都正是本书所着力追求的目标。

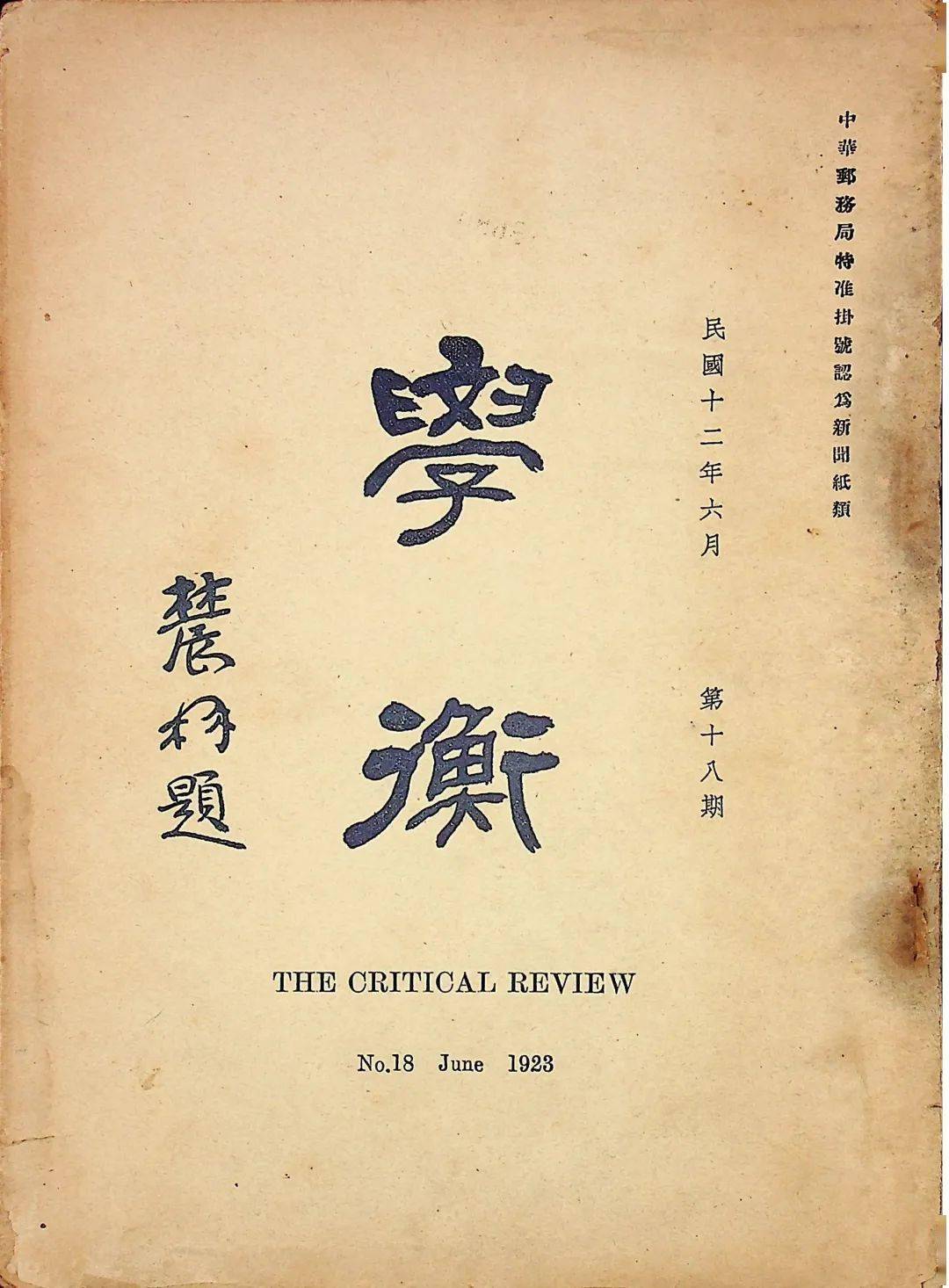

《学衡》杂志

第三篇书评重点讨论本书第二章关于吴宓的宗教性的探讨,提出了两个很有启发性的观点。一是在启蒙时代以来的“情理辩证”思潮的背景下理解吴宓的宗教性,认为“吴宓游移于唯理与唯情之间的态度在那个时代属于异数,对他的阐释或许能够丰富已有的关于情理辩证谱系的书写”。诚然,我在书中强调了吴宓对“情智双修”的追求,并将他对儒家的尊崇在很大程度上归结于他对儒家“情智双融,不畸偏,不过度”这一至高评价(在这方面胜于人类其它任何思想传统),如果再按照评论者的建议,以“情理辩证”为线索,将吴宓与本书中也提到的倭铿、柏格森、张君劢、张东荪、梁漱溟等人作进一步对比,则将大大丰富我们对吴宓宗教思想独特性的理解。此外,我也赞同书评提出的从“实践”而非“学理”的角度来对吴宓的宗教性进行解读的方式: “通过追溯吴宓的宗教信仰,我们得以近距离观察一位近代中国知识人是如何通过宗教实践成功抵抗‘苦闷’的”。 确实,本书提供的是一个个案研究,涉及吴宓与同时代人的对比时一般是为了衬托出他的特异之处,然而正如书评所指出的,尽管吴宓对宗教性的理解有很多与众不同之处,但他从宗教中获取力量这一行动本身即是“他对以烦闷、抑郁为特征的时代精神的一种反抗”,在这一意义上他的选择“仍然反映了同一种时代精神”,如果对这种时代共性给予更多关注,则可能为吴宓宗教性的研究赋予新的意义。正如书评所建议的:“近年,宏观视角下的思想史书写走向衰颓,注重知识分子个体精神书写的微观角度利用‘心理史学’、‘情感史’等分析尺度试图关注以往思想史未能注意到的面向。我认为对吴宓宗教性的理解应从这一角度入手,将吴宓具体且颇有些朴素的宗教信仰实践作为连接精英层面的思想史与民众宗教文化史之间的桥梁。”

在具体建议之外,三位学者也提出了一些具有普遍性的问题。例如,第一篇书评问道:“从周作人、郑振铎再到吴宓,这一文学史书写是否跳脱了欧洲中心主义的文学世界观”?在我看来,如果“欧洲中心主义”指的是以西方为主要参照系,那么只要西方仍然在全球政治经济体系中占据主导地位,非西方国家的文学世界观就自然会继续将欧美作为最重要的比较对象。在一百年前的中国,这种意义上的欧洲中心主义是必然现象,不可能跳脱;吴宓的特别之处在于,在将中国文学与西方文学进行对比时,他不像新文化阵营那样倾向于发现和批评自身传统的“缺陷”,而是注重阐发中西方文学各自的优点以及共同的追求。在当时的情况下,这种比较视野可谓“平视”,在相当程度上摆脱了欧洲中心主义常常意味着的浓厚霸权主义。

第二篇书评认为,与后结构主义之后“人们总是不愿去言说规范或捍卫判断”的态度不同,本书或许由于“染乎世情、系于时变的撰述语境”,采取了一种“近乎‘本质主义’”的立场和姿态来对吴宓的事业进行检讨。 “本质主义”一词如今颇有些可疑,我也许不会用来形容本书,但吴宓一生可以说是致力于“言说规范或捍卫判断”,而且我也相信,标准和价值的日渐流失是当前撰述语境下最为严重和根本的问题之一,也正是在这种情况下,以“怀疑”和“审讯”为职业的学者们也许有时可以从吴宓身上获得一些有益的灵感。

第三篇书评就“文化保守主义所提出的诸多具体议题在当下是否具有有效性”这一问题提出了若干质疑:吴宓关于融合各大宗教的想法在当下原教旨主义盛行、宗教纷争不断的现实里有着明显的理想主义(甚至是空想)色彩,吴宓所坚持的儒家伦理道德(例如在性别观方面)不适合当下社会的需要,吴宓赋予文学以神圣基础和崇高目的的文学观在当代世界难以得到响应。这三大疑问都很有力,第一条尤其令我产生同感。然而,在宗教冲突加剧、似乎任何人都并无解决良策的情况下,鼓吹宗教合作至少也是一种积极的努力,如果持之以恒地加以探索,有一天或许能产生长远的正面效果,其社会作用恐胜过束手无策的一味悲观。理想的作用同样适用于吴宓的“新人文主义”文学观问题:白璧德(Irving Babbitt,吴宓的哈佛导师)所提倡的新人文主义虽因陈义甚高所以不可能与位居主流的实用主义相抗衡,但其影响却源远流长,至今仍为捍卫和完善大学通识教育提供重要的理论依据。至于儒家的性别观问题,书评认为吴宓的诗文和经历“都难以令人信服他真正尊重女性的主体性”。但若依照同样的标准,新文化运动领袖们(自胡适、陈独秀、鲁迅以下)恐怕也难以令人信服,甚至有过之而无不及。毫无疑问,儒家伦理必须经过重大调适才能符合当下社会的需要。在吴宓1927年协和医学院的演讲中,他提出“每一个新时代都应该对宗教的根本信仰和教义进行富有想象力的重新阐释,使之既能保存其普遍性又能适应当代的需要”。 吴宓的这一声明当然也应适用于他对儒家思想的态度。

第三篇书评最后还提出了一个问题:学衡派对西学的掌握往往比新文化阵营更为准确,但“更准确”是否意味着“更正确”(后者指“更有益于塑造国人对于未来的想象”,“通过一个‘简化’后的西方叙事呼吁国人实现中国真正的‘改变’”)? 我想,更准确不一定更正确,更正确往往比更准确来得重要,但当时更正确不意味着永远更正确,这些都在过去的一个世纪得到了充分说明。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司