- +1

吴嘉龙丨(传)米友仁、司马槐《诗意图》二三事

引言

谢稚柳编《唐五代宋元名迹》初版本以珂罗版影印,图版皆黑白,览之不甚清晰,又见卷中题跋俱未收录,令人兴味索然。然见是书载《诗意图》卷一幅,图版前有谢氏解说文字一则,云此卷为南宋米友仁、司马槐手笔:

这卷分两段,前段为米友仁,所描写的山景,与其他的画笔完全不同。横点的皴笔与双钩的浮云,这些他所特有的技法,在这里却完全未被采用,而只是以水墨作深淡的晕染,几乎见不到笔的踪迹,较他一般的画境,更觉清空灵秀,格调高绝。后段为司马槐,字端衡,陕州夏县人,司马光之子。他的画,就所知道的似仅这一段,所写的景与情,随意点染,平淡而草草。看来他对于绘画,似乎旨在于一种荒率的意境,以着墨无多为高。只是以此为游戏而已。(谢稚柳编:《唐五代宋元名迹》,古典文学出版社1957年版,原书无页码)

粗读一过,便知谢翁所言有不确之处。其谓司马槐字端衡,此不知所据为何。又云司马槐是司马光之子,更大谬矣。按司马光之子实为司马康,苏轼《西楼帖·与堂兄三首》末尾云:“司马康是君实(引者按:即司马光)之亲兄子,君实未有子,养为嗣也。”有关此文献之分析,参见颜中其《司马康为司马光兄亲子》一文(颜中其:《司马康为司马光兄亲子》,《古籍整理研究学刊》,1988年第3期,54-57、53页)。

闲居多暇,检读著录此卷之文献,见凡定其为小米与司马合作者,皆言司马乃司马端衡,且中未有云端衡即司马槐者。又因今《诗意图》全卷之图版已为石慢(Peter C. Sturman)公之于世(画作彩色图版参见Peter C. Sturman, “The Poetic Ideas Scroll Attributed to Mi Youren and Sima Huai”,载浙江大学艺术与考古研究中心编:《浙江大学艺术与考古研究》第一辑,浙江大学出版社2014年版,129-130页;题跋黑白图版参见同书125-126页),故取之与相关文献相对照。然比勘一过,旧惑未解,又生新疑。是以不揣浅陋,对相关问题略加考述。此即撰作本文之缘起。

《诗意图》的文字著录与“司马次仲之孙”印

《诗意图》即清初吴升《大观录》所著录之“米元晖司马端衡诗意卷”者。此卷为水墨纸本,高二十九厘米,长三百一十八厘米。吴氏只言及画作尺寸:“牙色纸二幅,每幅高八寸,长三尺。”(吴升纂辑:《大观录》卷十四《米元晖司马端衡诗意卷》,《续修四库全书》第1066册,上海古籍出版社1996年版,646页下栏)若换算成厘米,便知每幅高约二十六点七厘米,长约一百厘米。两相比较,若合符契。

再看画面内容,《大观录》云:

前图古树二株,虬柯偃卧蟠屈,对面平冈作疏林数树,湍流漩沫于荒碕乱石间,以蓬笔点苔,扫去甜俗蹊径。后图山重林密,渔村樵坞,瀑布悬崖,下萦水口,亦用蓬笔点苔,如烟舒雾卷,荒率幽澹,仿佛郭熙。(《大观录》卷十四《米元晖司马端衡诗意卷》,646页下栏)

视卷中之画面,与吴升所记别无二致,惟画作次序与吴氏所录不同。

《诗意图》画幅之一,美国,私人收藏

《诗意图》画幅之二,美国,私人收藏

吴升又提到一处细节——“但两图止有诗无款印”(《大观录》卷十四《米元晖司马端衡诗意卷》,646页下栏)。此处所指为作画者的落款和钤印,这就又和《诗意图》所示相合。至此,这件长卷和《大观录》所载者实是一图,便再无可疑。

除吴升《大观录》外,明代郁逢庆《续书画题跋记》和汪砢玉《珊瑚网》,以及清初卞永誉《式古堂书画汇考》与高士奇《江村销夏录》亦著录此卷。但此四家皆未记是卷尺寸与画面内容,其中郁、汪二书只录跋文,而卞、高二书于跋文外又将卷中印章摹写、著录,此则为吴书所未及。

《式古堂书画汇考》仅著录一枚印章,其印文曰“司马次仲之孙”,而《江村销夏录》所载印章虽较前者为多,且亦包括此印,但却将其摹写在了与前者完全不同的位置。再检此卷图版,知卷中并无一处钤盖此印,更不见剜补痕迹,或是此印本就不存?

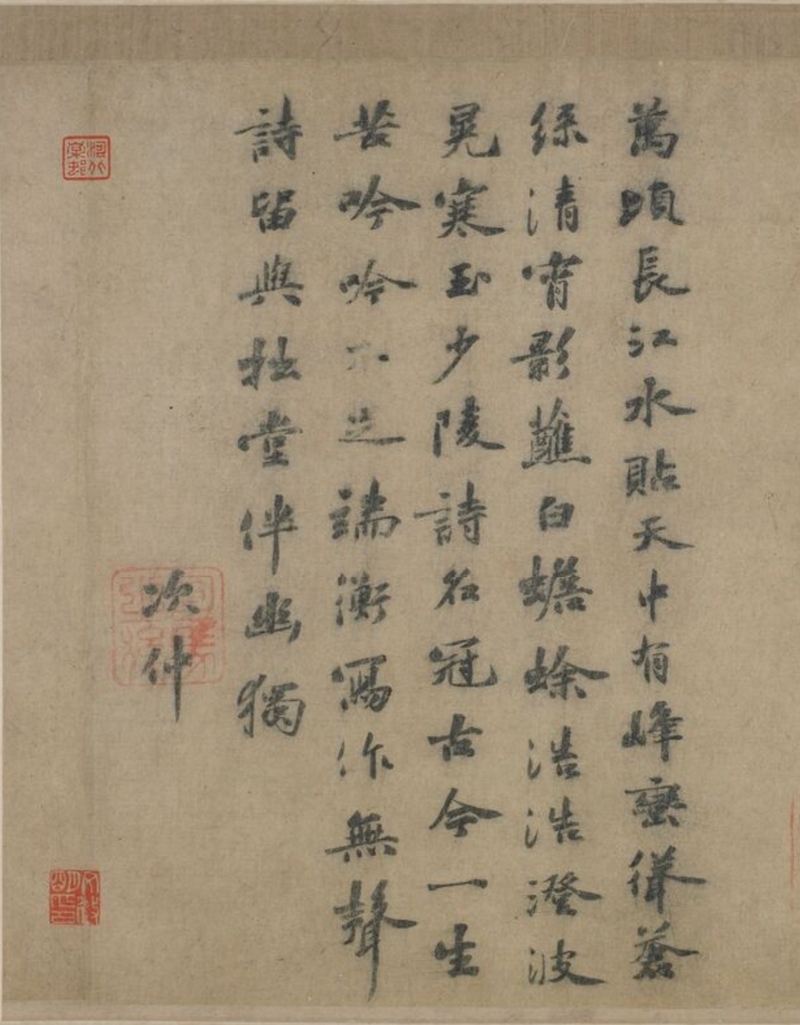

审《诗意图》可见,第二幅画(即吴升著录之“前图”者)后另接一纸,上有题画诗一首,

万顷长江水贴天,中有峰峦耸苍绿。青霄影蘸白蟾蜍,浩浩澄波晃寒玉。少陵诗名冠古今,一生苦吟吟不足。端衡写作无声诗,留与拙堂伴幽独。

司马次仲题画诗

司马次仲落款与“司马之后”印

诗后有题诗者落款,款作“次仲”,且有朱文方印“司马之后”钤于款上,据此,题诗者为司马次仲。这是卷中和“司马次仲之孙”的印章最相近的一处,《式古堂书画汇考》中摹写的印章也位于此处(《江村销夏录》所摹“司马次仲之孙”印对应的位置在画上题诗后,较《式古堂书画汇考》所载要更为靠前),故而不免令人怀疑——是否存在由司马次仲的落款和印章讹变为二书所摹印章图样的可能?要想厘清这一疑问,就必须梳理这件长卷在彼时的归属,还有《式古堂书画汇考》和《江村销夏录》这两部书画目录的编纂情况。

《大观录》为著录吴升生平所见书画之目录,其中所载后多归当时权贵所有,因此之故,谱录学家谢巍先生才“疑其中有梁清标所藏之书画”(谢巍:《中国画学著作考录》,上海书画出版社1998年版,475页),而这件长卷正是梁氏收藏的画作之一(按:卷中有多方梁清标的书画收藏印可以证明这一点,如白文方印“棠村审定”、朱文方印“河北棠村”、白文方印“观其大略”)。

《诗意图》在清初先后由顾崧(字维岳)和梁清标收藏(详见后文),作为顾、梁二人在书画鉴藏一途的同道,卞永誉和高士奇自然有机会见到这件藏品(尽管他们在顾崧还是梁清标处得见此卷仍不可知)。是以,若二人想将卷中信息记录下来,并非难事。《江村销夏录》所载书画均为高士奇亲眼所见,《式古堂书画汇考》除目验外,亦多有据历代文献辑录者。若将前代的《续书画题跋记》和《珊瑚网》与之比勘,便会发现《式古堂书画汇考》和《江村销夏录》载录的《诗意图》题跋条数要少于郁、汪二书。这证明了卞永誉和高士奇皆未从前人书中抄录相关材料,而是在亲眼目睹这件长卷之后才加以记录(尽管这同样也说明卞、高二书校勘未精)。奇怪的是,如果《式古堂书画汇考》和《江村销夏录》都将款印著录错误,并形成面貌各不相同的新印章,倒也在情理之中。可二者之误却无丝毫之差,这实在令人困惑。

如果仅凭以上信息进行判断,这一问题最终只能作为一桩悬案被搁置下去。但既然高士奇在纂辑《江村销夏录》的过程中参考了《式古堂书画汇考》的稿本或抄本(参见吴嘉龙:《出版、阅读与知识传播——以〈江村销夏录〉为个案的研究》,《中国出版史研究》,2023年第2期,94页脚注⑤),那么其中疑惑便可迎刃而解——高士奇或是据《式古堂书画汇考》对《江村销夏录》的内容加以补全,或是参考前者对后者进行了修订,最后又基于某种理由挪动了这枚印章所在的位置。因此,这一现象之所以产生,完全是由于《江村销夏录》因袭了《式古堂书画汇考》的错误。而后者的误写,则很可能是门客在将卞永誉积累的材料董理成书时,将抄录而来的款印混淆在了一起。

能够支持这一推测的材料,还有王世贞的一则跋语。王跋云:

此二画以少陵二语为题,系各两韵,不能佳,书亦沓拖平平耳。后有一诗云:“端衡写作无声诗,留与拙堂伴幽独。”书体出眉山而不能去俗,款曰“次仲”,印识又曰“司马”……(王世贞:《弇州山人续稿》卷一百六十八《张端衡山水》,明万历五年刻本)

王跋所录诗句和卷中题画诗一致,《式古堂书画汇考》同,而《江村销夏录》则将“留”字误作“曾”字。这足以说明,后者过录自《诗意图》的文字材料存在不少讹误,此即其中一处。

入清之后的《诗意图》及其题跋的散佚

世事播迁,白云苍狗,《诗意图》的面貌亦与清初之时大不相同。今日所见之卷中题跋已失去景晋(“景晋”其人待考,亦不知此是否为其全名,然观其题跋次序,当是宋人)一跋(按:石慢虽只提供了《诗意图》的局部图版,但他在提及司马次仲题画诗后,又补充说此外只有五条宋人跋文,且其中并无景晋,故知今存《诗意图》已无此跋。参见“The Poetic Ideas Scroll Attributed to Mi Youren and Sima Huai”,88页)。而勾稽文献可知,此卷直至清初为吴升著录之时,题跋仍甚全备,未有散佚。

考《续书画题跋记》,见其所载除两首无款题画诗外(二诗亦见于余下四家著录),还有司马次仲、田如鼇、王珉、王与道(即王师心)、景晋、富元衡和宋景阳(按:《珊瑚网》和《江村销夏录》改“宋景阳”为“宋景濂”,误)七家题跋,《珊瑚网》同(按:《珊瑚网》有景晋跋而无款,不知是否在传抄过程中脱漏),则王稺登、董其昌二跋当题写于郁逢庆著录此卷之后。又知《珊瑚网》有大量内容袭录自《书画题跋记》和《续书画题跋记》(参见韩进:《一部〈珊瑚网〉和两次“李鬼”事件的影响》,《文汇学人》,2019年7月19日),因此二书所录题跋一致也是理所当然。有鉴于此,便不可简单认定《珊瑚网》的记录要早于王、董二跋的写作。

《式古堂书画汇考》详细记载了司马次仲、田如鼇、王珉、王与道、富元衡和宋景阳六家题跋,并以小注补充说:“俱宋人。后有董宗伯、王百谷跋未录。”(卞永誉纂辑:《式古堂书画汇考》画卷之十五《米元晖司马端衡诗意图合卷》,浙江人民美术出版社2012年版,1774页上栏)董宗伯、王百谷,即董其昌与王稺登。这再次暗示了卞永誉曾亲见此卷。《江村销夏录》卷一“宋司马端衡米元晖诗意卷”条详录题跋有五:即司马次仲、田如鼇、王珉、王与道和富元衡,后接高士奇小注云:“后有宋景濂、王百谷、董玄宰跋,皆精妙。”《式古堂书画汇考》和《江村销夏录》皆无景晋跋,这无疑说明卞永誉和高士奇观览《诗意图》时,此跋已不在卷中。

而吴升在《大观录》中只记有司马次仲、田如鼇、王珉、王与道、景晋、富元衡和王稺登七家题跋,且既脱去司马次仲落款,又无文字说明未录者之情况。其中缘由尚不可解,疑与吴氏所记不全有关。毕竟吴升所记只是过录自他人藏品,何况《大观录》还有将“景晋”误作“景象”,并将此跋与富元衡跋合而为一之误。不过,纵使其记载谬误不少,但还是意味着吴升在见到《诗意图》时,景晋跋仍在。要之,景晋跋散佚的大概时间,是在吴升目睹《诗意图》之后,卞永誉和高士奇亲见《诗意图》之前。

又考顾复(顾崧之兄)所撰之《平生壮观》:

宋次仲诗,田如鼇、王珉、王与道、景晋、富元衡、宋景阳(引者按:“景”,原作“晋”,误)题,王稺登、董其昌题。云作画者为温公之孙,题字者吴说傅朋。(顾复:《平生壮观》卷八《南宋·司马端衡》,《续修四库全书》第1065册,上海古籍出版社1996年版,394页下栏;按:“宋次仲”乃“司马次仲”之误,应是顾复失考。)

顾复著录《诗意图》时,卷中尚有宋人吴说题跋一则,故知此卷佚失之宋人题跋非景晋一家。可既然直至清初时,吴说跋文仍存卷中,郁逢庆和汪砢玉对其未加著录也就成了难以理解之事。不过正因如此,《珊瑚网》对是卷之记载乃是袭自《续书画题跋记》一事,却反而得到了证明。是以,吴跋的散佚在《诗意图》从顾崧手中散出之后,景晋跋散佚之前,而吴升得睹此卷亦当在其后。此外,目前还无法排除顾崧所藏之《诗意图》后为吴氏所得,再被其转卖给梁清标的可能。

此卷归顾崧所有,见于清初地理学家刘献廷的记载:

张岫民之《丁卯编》,乃纪是年所见之古人书画名迹也。书则论其笔法,画则列其图状。凡宋、元、明名人题跋诗歌,悉载于后,而殿之以顾维岳之品目次第。前后附之以诗,奇书也。……米敷文、司马端衡合璧卷七,……共为一册。盖是年枝安顾维岳延岫民于家校订经史时出其所藏,共为欣赏焉。维岳,吴中第一收藏家,故所见之博如此。(刘献廷:《广阳杂记》卷第二,汪北平、夏志和点校,中华书局1957年版,70-71页;按:标点略有改动。)

刘、张、顾皆同时人,又为同乡,是以刘氏之记应极可信。

又检是卷,见卷中两画最右皆有朱文方印“安仪周家珍藏”,知其后归安岐收藏。考《墨缘汇观》,见安氏记此卷云:

纸本,二幅。摘少陵诗句作水墨山水。本图前后皆有诗题。后有宋人诗及王稺登一题。(安岐:《墨缘汇观录·名画续录·米元晖司马端衡合作卷》,《续修四库全书》第1067册,上海古籍出版社1996年版,374页上栏)

卷中其余印章大多无考,但《诗意图》卷首有晚清重臣吴郁生题签:“米元晖、司马端衡合卷。己未五月,吴郁生题签。”因知吴氏是继安岐之后,有据可考的第一位藏家。又见是卷董其昌跋后有朱文方印“宋子文鉴定书画精品”,知其后来辗转落入宋子文之手。2014年,经石慢披露,此卷已归美国的一位私人收藏家所有之消息(参见“The Poetic Ideas Scroll Attributed to Mi Youren and Sima Huai”,86页),方才为人所知。

世间本无司马槐

前人之所以大都认为《诗意图》乃米友仁和司马端衡的作品,在很大程度上是因为受到了司马次仲题诗和田如鼇跋文的影响。田跋云:

司马君实、米元章,德行文采皆本朝第一等人,恨予生晚,不及前辈。今观二公墨妙,追想终日,为之慨然。二公非画师,何乃精絶至是?岂凤雏骥子,其天姿超诣,种种自不同乎?痴叟田如鼇书,绍兴十八年九月二十六日。(按:田跋落款原无“如”字,今据著录此跋诸书补全)

田氏在提到司马光和米芾后,又说“凤雏骥子”,这就很容易让人以为作画者有两位,且二人分别是司马光和米芾之子。再加上前引司马次仲题诗有“端衡写作无声诗”句,《诗意图》的作者是司马端衡,也就这样成为了一种历史认识,并被人们传播开来。

尽管如此,这一观点却也并非无人否定。王世贞《弇州山人续稿》卷一百六十八《张端衡山水》:

考《画史》,端衡张姓,京口人,举进士,调句容尉,以丹青名。此图秾淡斐亹中有遒劲逸气,风树涧溜,绝得郭河阳笔,云岭墨韵间,似僧巨然。今人见懵董山便归之襄阳父子,以故有题作米元晖、马端衡者,乃至以为司马君实及老章,此尤痴人说梦,大可笑也。且书法似出一手而强作三四体,蹊迳宛然……亦岂出南渡残山剩水下哉?

可随即就有人对王氏的观点加以批驳:

余在广陵见司马端衡山水,细巧之极,绝似李成,多宋、元题跋,画谱俱不载。以此知古人之逃名。王弇州尝跋作张端衡,后见陆放翁集,始知其误。跋画最非易事!(董其昌:《画旨》卷下,于安澜编:《画论丛刊》,人民美术出版社1989年版,100页)

董其昌所言自此成为了后世的主流观点。其所见者,即陆游《渭南文集》所载《跋司马端衡画传灯图》之相关内容:

司马六十五丈,抱负才气,绝人远甚。方少壮时,以党家不获施用于时,欲有以寓其胸中浩浩者,遂放意于画……(陆游:《渭南文集》卷三十一《跋司马端衡画传灯图》,《中华再造善本》影印宋嘉定十三溧阳郡斋刻本)

“以党家不获施用于时”,知司马端衡为司马光族裔。然而直到此时,仍未见有指认司马端衡即司马槐者。

复考楼钥《攻媿先生文集》,方知此说之由来:

赵君所供大士,闻竹石皆廉博士宣仲之笔,梵相则出于司马参议端行。廉讳布,司马讳棿,皆以画得名于绍兴初。余家亦有此像,端行并作山林。(楼钥:《攻媿先生文集》卷七十六《跋赵氏所藏大士》,《中华再造善本》影印宋四明楼氏家刻本)

顷又阅别本楼集(中国国家图书馆藏清初抄本《攻媿先生文集》,索书号:A01601),见其误“棿”为“槐”。考民国丙辰(五年,1916)重修《梁溪司马氏宗谱》,有司马棿而无司马槐,故知二者实乃一人。《宗谱》谓司马棿字子实(卷三,11b叶),盖是其又字端衡。据此,楼钥跋文中所言之司马端行,乃司马端衡之误。司马棿者,司马光族孙,司马旁长子,司马俨之父也。此与顾复转述之吴说跋文相合。吴说为北宋末、南宋初人,与司马端衡同时,所言必甚可靠。吴跋早已不能得见,幸赖顾复存其些许内容于《平生壮观》之中。是书仅见蒋凤藻抄本一部,虽为孤本,数十年间却屡有影印,近年更有标点本问世,取而读之,实非难事。其间得读此书者不知凡几,然无一人留心于此,致使今日仍有以司马端衡为司马光之子者。嘻!岂不怪哉?

陆心源读毕《江村销夏录》卷一所载《诗意图》诸人题跋后,亦有所考证:

《消夏录》载司马端衡与米元晖合卷,其印文曰“司马次仲之孙”,后有王珉、田如鼇、王与道、富元衡四跋。卞令之《书画汇考》不列其名,岂以端衡不见史传,又不见《画史会要》而疑之耶?愚案:端衡名槐,夏县人,官参议,行六十五,抱才负气。其少壮值徽宗时,党人子孙不得仕进,遂放意于画。落笔高妙,有顾、陆遗风;论画终日衮衮,如孙、吴谈兵,临济、赵州说禅。以画得名。绍兴初,陆放翁尤及见之,称之曰。丈必生于北宋而卒于南渡后者。见《渭南文集·传灯图跋》、《楼攻媿集·赵氏所藏大士跋》。观田如鼇跋,端衡实温公之孙。然温公字君实,史传、神道碑、年谱均不言又字次仲,惟公兄旦字伯康,则公字次仲亦宜。公二孙,长名植,次名栢,见《范太史集·司马康墓志》。而无槐,岂植、栢二人后又改名槐欤?疑莫能明也。王珉,字中玉,玉山人。政和五年进士,绍兴中官侍郎,寓居衢州。田如鼇,字痴叟,南安人。宣和六年进士,《江西通志》有传。富元衡,苏州人,《姑苏志》有传。(陆心源:《仪顾堂续跋》卷十六《消夏录载司马端衡米元晖合卷跋》,《潜园总集》本)

陆氏未有目验《诗意图》原迹之机缘,所见《攻媿先生文集》又误“司马棿”为“司马槐”,因此才会受田如鼇跋误导,得出“端衡实温公之孙”的结论,那枚不存在的“司马次仲之孙”印,则令他进一步推测司马光又字次仲。至于谢稚柳,想是其说亦本自楼钥,只是他不知司马光二子童、唐早夭后,仅有继子名康,故终致此误。

吴升论《诗意图》画风云:“元晖虽工脱换,较之别本竟无一笔相似,岂画出端衡手腕耶?然诸跋则鉴指为合作,是又无容致疑耳。”(《大观录》卷十四《米元晖司马端衡诗意卷》,646页下栏)顾复则误司马次仲为宋次仲。二公皆精鉴赏,然于此画作者之归属、题跋之考订,仍难论定。鉴画之难,由此可见。考司马次仲诗,知作画者必有司马端衡。既已明了端衡为司马棿表字,则《诗意图》作者之名,宜当正之(按:目前所见为陆游《渭南文集》作笺注者,皆谓司马端衡名槐,此亦当改之)。而补苴《宋诗纪事》卷四十五所载司马端衡事迹,亦应其时矣。

结语

今已极易得见《诗意图》题跋图版,据此,“万顷长江水贴天”诗实乃司马次仲所作。检厉鹗《宋诗纪事》,见其将此诗系于田如鼇名下(厉鹗:《宋诗纪事》卷四十八《田如鼇》,上海古籍出版社1983年版,1218页),其据《续书画题跋记》卷二辑录,却不知为何无视书中所录司马次仲落款。后世信从此说者甚众,兼之流布甚广,以致积非成是,良可惜也。

《宋诗纪事》所辑题画诗贻误后人固是一端,如《珊瑚网》《式古堂书画汇考》诸书所载,谬种流传,继而一错百错,滥觞不止,则其害更甚。明清画学文献讹误甚夥之事实,早已为前人揭出。阮璞先生便云:

明清画学著作作者不读书、无实学……其实这种不良的画学学风,在“画禅派——文人画派”开山祖董其昌身上体现得最为登峰造极。《石渠宝笈续编》指出董其昌为董源名画《龙宿郊民图》所写的一条简短的识语中,竟至“讹‘北苑’为‘北源’,‘思训’为‘师训’,‘龙宿’为‘龙秀’,‘二十’为‘贰十’,皆笔误不检”。并连带补充一句说:“其昌他书多类此。”……又如在《画禅室随笔》中,他以“江令”称呼江淹,不知“江令”只能用以称呼曾官尚书令的江总;他以“思陵”称呼宋徽宗,不知“思陵”只能用以称呼死后葬在永思陵的宋高宗。作为文人画家最大偶像的董其昌,他这类错误的性质分明已是不读书、无实学的性质,是不可以用“笔误不检”四个字开脱得了的。(阮璞:《〈画学丛证〉缘起》,载氏著:《画学续证》,香港天马出版有限公司2005年版,171-172页)

然先生亦误以司马端衡为司马光之子,曰司马槐者(《〈画学丛证〉缘起》,172页)。因知此类文献讹误重重,虽处处留心,仍防不胜防。

四库馆臣尝言:“盖明之末年,士大夫多喜著书,而竞尚狂禅,以潦草脱略为高尚,不复以精审为事。”(永瑢等撰:《四库全书总目》卷一一三《子部·艺术类二·画史会要》,中华书局1965年版,965页中栏)可其纯是承自明遗民之主观判断(按:山井涌对历来之王学反动说已有分析,参见山井涌:《从明学到清学的转换》,氏著:《明清思想史研究》,陈威瑨译,山东人民出版社2022年版,160页)。在明末之时,多数“知识精英”实是以“精简读书过程”来应对知识激增之危机(参见魏宏远、过琪文:《从王世贞知识讹误再谈明人“空疏不学”》,《首都师范大学学报〔社会科学版〕》,2021年第3期,119-121页),并非全然可以“空疏不学”视之。

如钱泳就书画题跋论及宋以降之书画鉴赏,便对相关情事有所说明:

考订之与词章,固是两途,赏鉴之与考订,亦截然相反,有赏鉴而不知考订者,有考订而不明赏鉴者。宋、元人皆不讲考订,故所见书画题跋殊空疎不切,至明之文衡山、都元敬、王弇州诸人,始兼考订。若本朝朱竹垞、何义门、王虚舟辈,则专精考订矣;然物之真伪,恐未免疎略。(钱泳:《履园丛话》丛话十《收藏》,张伟点校,中华书局1979年版,261页)

此论虽极绝对,但却反映出其时相关评价已有所转向之情形。而揆诸实际,则知明清人赏鉴书画非是不精考订,惟其人数极寡,故无甚声势而已。

又见阮元记夏珪《长江万里图》事:

此卷本高士奇所藏,按汪砢玉《珊瑚网》载夏珪《长江万里图》有王汝玉、陈深、董其昌三跋,重装时为人割去,乃士奇未加深考,不以柯九思所题为凭,而转据吴莱《渊颖集》中所载袁子仁诗,名为《巴船出峡》,录其诗而跋之,舍实证而傅会,士奇可谓疎矣。(阮元:《石渠随笔》卷八,《续修四库全书》第1081册,上海古籍出版社1996年版,480页上栏)

此即清人虽有考订却“不复以精审为事”之一例。盖四库馆臣所评,岂独以明末士大夫为然?

综上所述,虽足见“空疏不学”历史评价之复杂成因,但以明清画学文献为例,主流仍是董其昌辈,乃系《儒林外史》中张师陆(张静斋)、马静(马纯上)之流(按:鲁迅《中国小说史略》论《儒林外史》:“……其成殆在雍正末……时距明亡未百年,士流盖尚有明季遗风,制艺而外,百不经意,但为矫饰,云希圣贤。敬梓之所描写者即是此曹……”则以书中人物作比,实极恰当。),其学无根基,无可置疑,因而更显考订、辨误于此之重要价值。

即就本文所考《诗意图》诸事视之,历来论者虽未以卷中所题文字为无物,却多不知其所以然。故本文之作,意在考订本事,非为鉴别书画而撰。所欲强调者,在于溯认识形成之缘由,明文本字句之层次,以免盲人摸象之讥。

附记

王大隆《藏书纪事诗补正》云:

欣夫藏友于斋抄本清人尺牍,有徐乾学与顾维岳一札云:“延令尾欠已悉,《九芝》、《虹县》算二百金,价似太浮,今以不敢琐琐。宋《六帖》虽佳,然价太昂,弟力不能得。若百五六十金,仍乞为购之,否则可以不必,已遣人送御矣。”又云:“宋版书及章丘本幸以目示。”案延令当指季沧苇,是时健庵方向季氏购书,而顾当为作介者。……前“翁栻”条引《七十二峰足征集》,谓苏城顾维岳、陆其清两家宋元抄本云云,则顾亦吾苏藏书家,当考。(叶昌炽著,王欣夫补正,徐鹏辑:《藏书纪事诗〔附补正〕》卷四,上海古籍出版社1989年版,392-393页。按:标点略有改动。)

前引《广阳杂记》述《丁卯编》所载顾崧家藏,其中记有《籀史》与书目各一(《广阳杂记》卷第二,70-71页),故知顾氏确为一藏书家。又检《续修四库全书》第1322册影印北京大学图书馆藏元人仇远之《山村遗稿》四卷、《山村杂著》一卷,见各卷卷端下方均题“吴郡顾维岳手辑”,盖知顾崧更是一校书家。要之,顾崧实有藏书家、校书家、书画收藏家及古董商四重身份。由此看来,顾崧作为古董商的声名之盛,反而使他身为藏书家、校书家和书画收藏家的事迹在后世不显。但这也说明顾氏并非一介为士人轻慢的商贾,在艺文一道,他和徐乾学等人是可以平等相待的。此种情形足证历史人物形象之复杂、立体,更可见清初士人间关系之错综交缠,正是陈寅恪先生“世情人事,如铁锁连环,密相衔接”(陈寅恪:《柳如是别传》,生活·读书·新知三联书店2001年版,852页)之言的写照。以顾崧其人而言,他与徐乾学、高士奇等人之间的交游,当还存有丰富的探求空间。

就文中所引史料聊为补说数语,姑附记于此。

又,本文撰成后,承楼培先生审读全文初稿,特此致谢。

- 祖国统一必将实现

- 福建福耀科技大学迎来多个考察团

- 清明假期流行“下县”赏花

- 中信证券:建议关注物业服务板块的政策拐点

- 中信证券:价格更加市场化,关注公用环保受益细分板块

- 阿拉伯民间故事集《一千零一夜》又名

- 文艺复兴时期名画《维纳斯的诞生》是谁的代表作

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司