- +1

儿童系统性红斑狼疮(SLE)和“不死癌症”能划等号吗?

昨天给大家科普了系统性红斑狼疮和继发性血小板缺少的相关知识,好多小伙伴都表示学到了呢~

其实除了育龄期女性,儿童也是要重点保护的对象哟~今天就请专家来给大家科普下儿童系统性红斑狼疮吧~

医学顾问

复旦大学附属儿科医院风湿科主任

孙利 主任医师

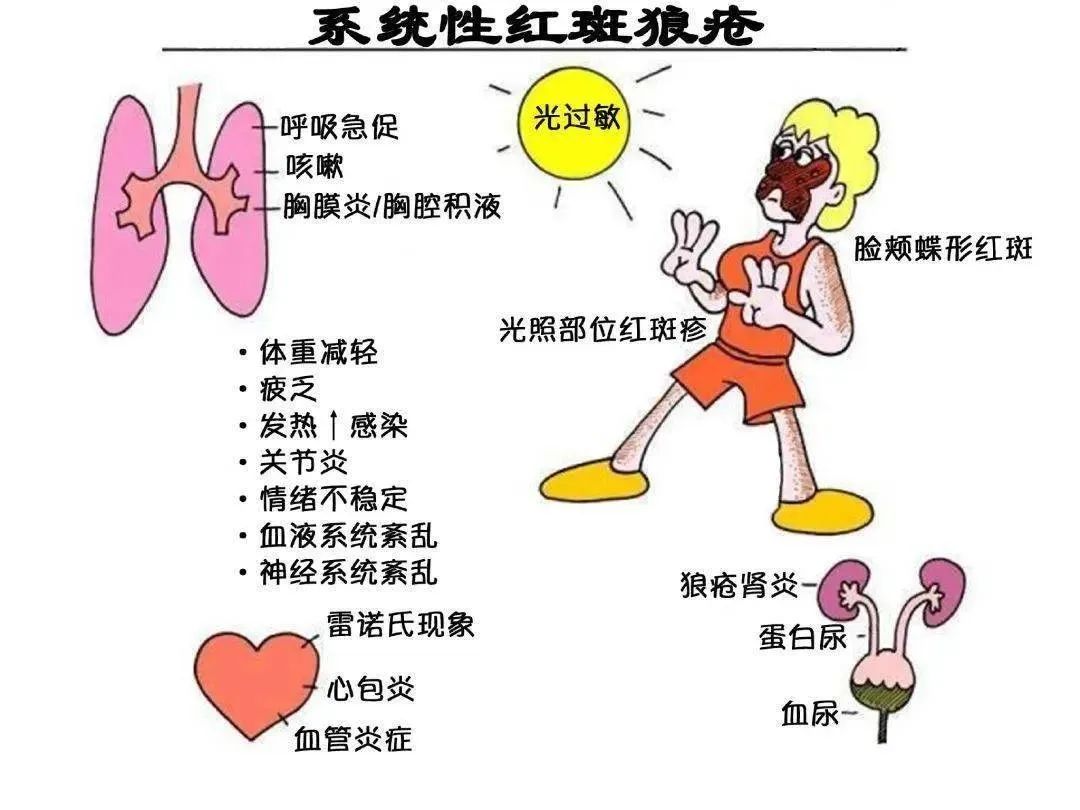

系统性红斑狼疮(SLE)是一种侵犯多系统和多脏器的自身免疫性疾病。曾有人说系统性红斑狼疮是“不死癌症”?往往会谈“狼”色变,那么两者是不是划等号呢,我们接下来就介绍一下儿童系统性红斑狼疮。

系统性红斑狼疮好发于青春期儿童,女性多见

系统性红斑狼疮(SLE)是一种慢性、终身性疾病,约20%患者在儿童期起病,好发于12-18岁青春期儿童,女性多见。与成人SLE相比,儿童SLE一般起病急骤、病情更重、脏器损害更多、慢病病程更长、死亡率更高。虽然目前这种疾病无法得到根治,但通过正规科学治疗,制定个体化治疗方案,不仅病情可以得到控制,患儿可获得更好的预后及生活质量。

早期诊断,精准、靶向、分层治疗,立档建册规范随访,以家庭为单位进行患者教育,持续提升青少年患者的自我管理能力、加强人文关怀等多维度慢病管理能快速、有效、持续地控制疾病、改善疾病预后,赋予患儿“第二次”生命;并以全生命周期管理为目标,持续提高患儿的生活质量。

生物制剂,小分子药物等针对发病机制的靶向治疗,可助力疾病的长期控制,并规避长期糖皮质激素等药物带来的副作用和脏器损害。SLE患者回归正常的学习和生活并不是遥不可及的梦想,而是一个个鲜活的故事。

遗传因素儿童明显高于成人,单基因红斑狼疮的致病基因超过40余种

系统性红斑狼疮病因及发病机制复杂,目前并未完全阐明。简而言之,容易发生狼疮的个人(易患病体质的人)暴露于外界环境因素(紫外线、感染、药物等)后,机体免疫功能发生紊乱,造成免疫性自我攻击,引起多器官或多系统损害。

既往研究表明,SLE患者的一级亲属中有10%患有SLE,且SLE患者的兄弟姐妹患狼疮的概率较普通人群高20倍。儿童SLE的发病原因中遗传因素的权重明显高于成人SLE,并且是儿童SLE重于成人SLE的原因。

儿童SLE中有一部分患者是由于调节免疫系统的单个基因突变导致免疫系统功能紊乱,从而导致SLE,这部分患儿被称为单基因红斑狼疮。目前已知的可导致单基因红斑狼疮的致病基因超过40余种,且儿童SLE中有高达1%-4%的患者为单基因红斑狼疮。目前已知单基因红斑狼疮的致病基因主要为以下几类:1)补体缺陷;2)I型干扰素病;3)T/B细胞免疫耐受异常;4)其他原因导致的单基因红斑狼疮。

在特定人群的SLE患儿中,单基因红斑狼疮占比可达4.3%,部分基因突变分别遗传自父母(父母可无任何临床表型),部分突变为患儿自发/新发突变。因此,家系基因测序对于儿童系统性红斑狼疮而言,是一项非常重要的检测手段来发现是否存在单基因红斑狼疮。

精准靶向治疗助单基因红斑狼疮

患儿如常生活

6岁女孩小雨(化名),自从10月龄大时就开始经常出入医院,因反复发热、肝功能异常、肺动脉高压、大量心包积液,多次就诊于医院各个科室,小小年纪就多次出入重症监护室,甚至曾进行ECMO(体外膜肺)进行生命支持。

直至3岁,最终确诊为“系统性红斑狼疮,狼疮性肾炎”,经过反复分析了家系全基因组测序的数据和验证,明确为TNFAIP3基因的新发大片段缺失,明确诊断A20单倍体剂量不足(HA20),一种单基因红斑狼疮。该病属于自身炎症性疾病,疾病表现繁多,根据受影响基因,国家儿童医学中心复旦大学附属儿科医院风湿科团队为小雨制定了生物制剂靶向治疗方案。

目前,6岁的小雨刚刚减停激素,已能和同龄孩子一样正常生活、学习,出落得聪明伶俐、活泼可爱的她,坚持持续规律随访中。

基因检测对SLE患儿

及家长有哪些帮助?

1)明确病因,根据病因指导治疗,制定适宜的治疗方案(兼顾病因治疗和免疫治疗)。比如存在SLC7A7基因突变的患儿存在代谢异常表现,需要同时进行内分泌相关评估及针对性治疗;

2)目前部分基因突变所在的分子通路已存在靶向药物,明确诊断有助于制定靶向精准/个体化治疗方案(实现达标治疗和去激素治疗);

3)有助于患者,及家庭进行生育遗传咨询(目前医疗技术有助于患者及家庭成员将来生育健康的孩子);

4)判断预后:单基因红斑狼疮预后较非单基因SLE预后差。

最后提醒,儿童系统性红斑狼疮,遗传因素起到重要作用,完善基因检测、制定个体化治疗方案非常重要。同时,作为一种终身性的疾病,需要医患共同努力、并肩作战、共同管理疾病,全生命周期悉心呵护,让患儿拥有更好的预后与美好的人生!

原标题:《儿童系统性红斑狼疮(SLE)和“不死癌症”能划等号吗?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司