- +1

海上六大家书画展:从来楚生陆俨少谢稚柳等感受文脉延续

10月24日,“海上六大家书画展”在上海韩天衡美术馆开展。共展出来楚生、陆俨少、谢稚柳、唐云、程十发、陈佩秋等六大家的67件(组)书画作品。

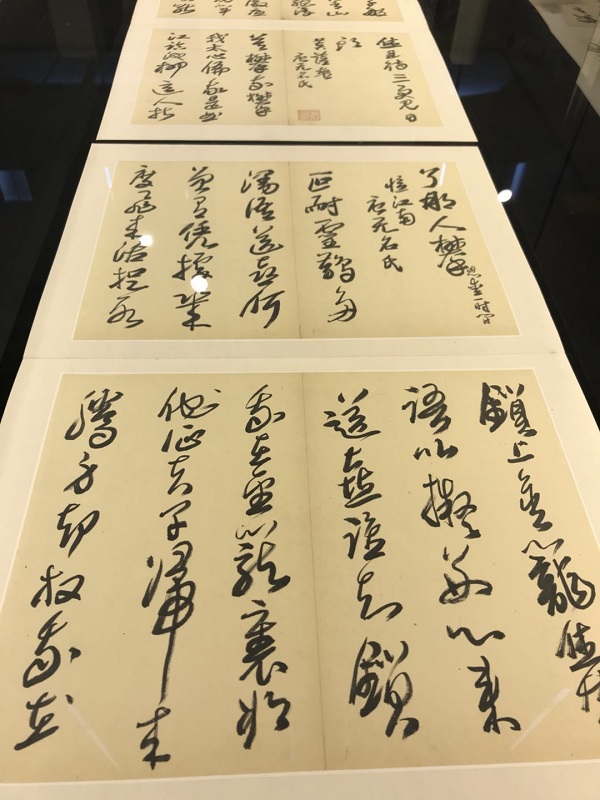

“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)从展览现场了解到,此次展览的六大家为来楚生、陆俨少、谢稚柳、唐云、程十发、陈佩秋,共计展出67件(组)书画作品,包含了立轴、手卷、册页等众多形式,有山水、花鸟、人物等绘画题材,书法作品亦是耐人寻味。其中谢稚柳《彩墨荷花册》、陆俨少《峡江险水图卷》、陈佩秋《蕉阴栖禽》、唐云《荷花翠鸟》、程十发《村童饲牛》、来楚生《唐宋词一百首二册》等堪称此次展览的精品。

“万花筒般的海上画派,若屈指点将,师承各别、风格迥异、成就卓著的书画印巨擘,当多于半百之数。基于策展的紧迫及借展诸原因,此次展览仅推出了来楚生、陆俨少、谢稚柳、唐云、程十发、陈佩秋六大家,可以从一个侧面来感受半个多世纪以来文脉的延续以及对传统的创造性转化、创造性发展的成果。”韩天衡对记者说。

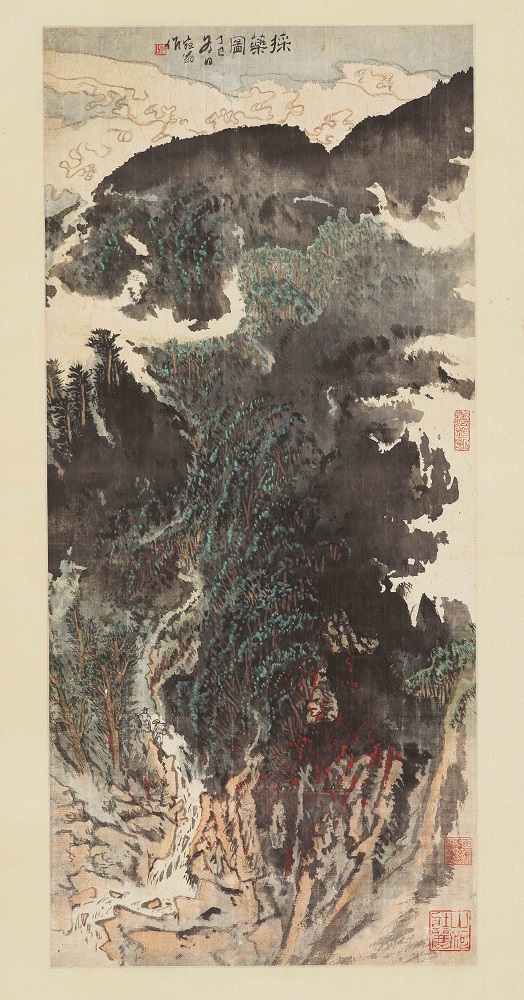

陆俨少《峡江险水图卷》

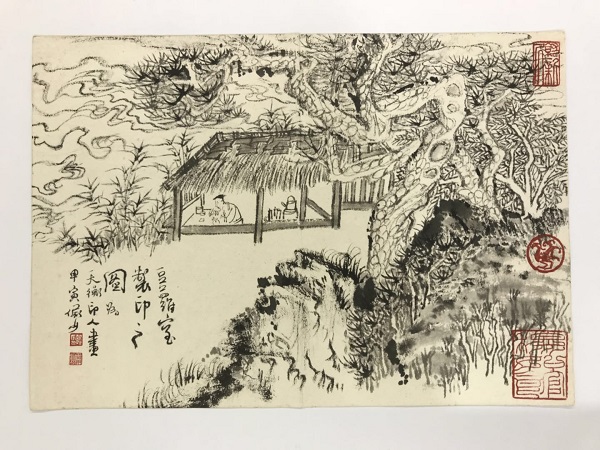

展览中,六大家的作品数量以陆俨少作品为最多,且无论是其册页作品、立轴作品,还是手卷作品,无不体现了以元人笔墨写造化之境的山水画精髓。尤其是《峡江险水图卷》,此卷前有林散之题,后有商承祚跋,是陆俨少1966年写貌三峡之作。众所周知,1945年陆俨少自巴蜀之地举家东归,由于火车票、飞机票紧张,画家携全家搭乘民工之木筏顺江而下,一路虽惊险,但得幸一睹三峡之奇特面貌,故而返沪之后,陆俨少屡写峡江险水图。此卷便是其一。画卷中自始至尾,俨然一气呵成,群峰高耸,江水急湍,在画家顺势而为的笔墨之下,表现得淋漓尽致。除了此卷,《豆庐室治印图册》、《峡江图》、《采药图》也是体悟陆俨少对传统笔墨继承与发扬的极好范本。

而一进展厅的右手边则展陈着谢稚柳的《彩墨荷花图》(十开),这十开为谢稚柳1970年代所作,此一时期正是谢稚柳在研究完五代南唐画家徐熙的《雪竹图》(上海博物馆藏)之后,开始创作“落墨花鸟”的时期。十张册页中,或写盛开之荷,或写含苞之荷,或写欲彰还遮之夏荷,或叶黄花发之秋荷。豪放处,笔墨苍劲;婉约处,勾勒细腻。并且色不障墨,墨不障色,丰富的色与墨混合在一起,使二者相得益彰。

另外,在展览中,还可以看到笔精墨妙的大写意之作,如来楚生的《芭蕉鸭戏》、唐云的《桃花鱼鲜》;抑或构图以险绝取胜的兼工带写之图。如陈佩秋的《蕉阴栖禽》、程十发的《村童饲牛》。总之,展览之精、形式之多样、内容之丰富,使得展览精彩纷呈。

画家程十发曾说过,“海派无派”,而韩天衡在接受“澎湃新闻”(www.thepaper.cn)采访时亦持此意,他把海上画派别做瀚海之大海。他说,“海上画派,是中国近现代艺术史上浓墨重彩的一个篇章。它是多派、多面、多彩的浩瀚博大之‘海’。它吐故出新,绚烂多元,是中国绘画史上绕不开、缺不得的不可逾越之“海”。更是二十世纪画坛里不可无一,不可有二,值得赞颂和深入研究的神秘之‘海’。”

陈佩秋《蕉阴栖禽》

————————————

延伸阅读

海上六大家印象

韩天衡

本文所说的海上六大家是来楚生、陆俨少、谢稚柳、唐云、程十发、陈佩秋六位先生。

这六大家都是本人亲炙过的师辈,此次我们美术馆推出“海上六大家”展事,既是开馆五周年最佳的庆典选项,也是对六大家其人其艺的推介和弘扬。六大家宛如六本大书,此文只是借此机会掠影式地谈点印象,聊窥一斑。

来楚生先生沉静、朴实且有些许狷介,书画印三艺皆擅。记得一九七三年趋其府上,先生审视了我的印稿,讲了两句鞭策的话,即说:“你的印跟我是两路的。”随后他话题一转:“唉,写字、画画、刻印,刻印最难。有些人刻了一辈子的印,都不知道刻印为何物!”曾经沧海难为水,对先生的宏论,在四十五年后的今天,我似乎有了更真切的体悟和认同。

负翁的画贵在有独造的意念。他不以画显,而每令画人折服。善做减法、妙做除法,一画既成,笔触大多历历可数,去皮剔骨,削繁为简,洗尽铅华,洗练隽永,直可与八大山人比肩。诚然,他的画都施以色彩,有洒着阳光般的温暖,而无孤傲寂冷之弊。

陆俨少先生,大半生命运坎坷,自责为“不谙世事”。虽在七十岁前历经灾难,蒙受冤屈,被扣了“右派”等四顶“帽子”,却说“桐乡岂爱我?我自爱桐乡”,对党和新社会有着深挚的痴爱和苦恋。他是敬畏优秀传统而不泥古的高人,平生无一藏画,自嘲“喜欢的买勿起,买得起的不喜欢”。他学习借鉴古贤名迹,有一套自创的独门功夫——“心临”。年轻时,面对展馆名迹,他可以在一张画前打桩似的驻足几个小时,忘情地默临,由一丘一壑到一草一木,从运笔用墨到格调、意趣,无遗漏地以心“扫描”,精微地探寻、感悟其内核。“文革”中我曾陪他去部队首长家观赏唐寅的小卷山水《放鹤图》。一尺多的画面,他注目达半小时之久。“心临”一过,私下语我:“这张画,唯有船上桅杆的那一笔,我还‘搭勿够’(水准达不到)。”时时与古人较量,处处找自身不足,乃至到一点一画里的得失高下。有人尝称:“笔墨等于零。”而在陆先生的心目中笔墨可是百分之百的紧要、必要,尤具丰赡的书写感。宛翁尚卧笔中锋,那浑脱自在、意韵悠扬的线条,半为天授半自造,足以令识者在梦牵魂绕中咀嚼其玄奥的至味。

恩师谢稚柳是大画家,又是大学问家、鉴赏家。早先,画由老莲而上溯宋人,出古入新,别饶高韵。师与大千先生皆推崇宋人,然迹近而旨远。我以为大千先生的画是入世的,一如靓丽舞台上激情四射的歌者;而稚柳师则是出世的,犹如宁静书斋里沉吟的诗家。张公类杨玉环,而稚师则俨然李清照,有别于爰叟的炫技邀宠,而表现为清远婉约,细亦阔,精亦深,自有诗心文胆作博厚的“内存”。

谢公本色是学人,识见高远。上世纪八九十年代,书画家迎来了千载难逢的“甜蜜期”。他却毅然搁下画笔,担任国务院古书画鉴定组长之职,前后八年,不辞辛劳,一无报酬地辗转东西南北,甄别公家书画藏品何止数百万件。嗣后,精印出版的二十四大册皇皇巨著《中国古代书画图录》,即是他和同仁们的传世伟绩。吾师胸中有大乾坤,为画史艺坛立了大功德,做了大贡献。

唐云先生也是经历过新旧社会两重天的大家。较之同侪,他的一生算得上顺风顺水。可在那多难多厄的岁月里,不乏落水遭殃的画人,不乏穷极潦倒的友朋。虽不富足,但唐云先生襟怀宽博,慈悲为怀,无力在政治上救人于既倒,可总是在经济上助人于水火。不畏种种压力,雪中送炭,频出援手,故而有着高大的形象和极佳的口碑。药翁者,侠义豪爽,是厄者之良药,为弱者之义侠。

人格即画格,药翁画如其人,所作明丽、坦荡、大气,一派堂皇气象。晚年,画风丕变,辛辣而沉雄,豪气溢于画外,益显金石意韵,别开生面。

程十发先生为人谨慎、幽默,为艺则新奇、陆离。谨慎,使他历经劫难,终能安全着陆。幽默,使他每能在绝境中消解苦恼,逢凶化吉。新奇,令其治艺无禁地,无疆界,无程式,善于变通,敢于独造,有着取之不尽、出人意思的想象力和幻化力。所以,他的笔墨、造型、色彩、构图,乃至理念、风貌“集古今中外法”,而法外生法,别出心裁,一帜独标。

发老家族往昔少长寿人。他曾多次私下对我吐诉:“阿拉屋里的种气如此。”二〇〇四年新春,赴三釜书屋拜年,发老八十五岁初度,鹤发童颜的他,对我说:“我是阿拉屋里最长寿的人!”那份得意和愉悦都写在了脸上。其实,“种气”之说并不成立,太平盛世必多长寿人。

陈佩秋先生是六大家中,硕果仅存的一位,今年九十有六。我与佩秋先生相识近一个花甲,作为小辈的我心里总有一个“谜”:她在上海滩熏陶了大半个世纪,却依旧保持着原先的本真——光明、率真、刚正。她那“弄堂里扛木头——直来直去”的性格,无碍于艺坛对她人格及画艺的推崇和敬佩。这可是海上画坛罕有的风景。这谜底,我私忖当是缘于沉甸甸的两字——实力。

勤勉是天才之母,佩秋先生是极好的例证。髫年习画,数十年不辍地临摹名迹,有着他人不及十一的刻苦。她所到之处,纸笔不去身,艺旨不去怀,心无旁骛,观察生活必至精微,记录物象必抵善处,融会于手,贯通于胸。她之成功,在于浸淫经典,外师造化,中得心源,熔冶于一。故能工写俱佳,笔墨醇郁,新意迭现,妙入毫巅。

谚曰:“巾帼不让须眉。”然而,也得看用在哪种场合。其实画坛不是战场,大可不必以性别说事。诚然,身为女性的画苑巨擘,她付出的艰辛当数倍于男性,这也是无须讳言的。

尤其值得一提的是,谢公与佩秋先生乃是伉俪。史上历来艳称赵(孟頫)管(仲姬)夫妇的丹青风流。千载下,谢陈是公认的翘楚,诚属“百世无双,千年一对”的画坛佳话。这是海上艺林之幸,也是时代之幸。

画艺有大成,书艺得锤炼。国画的大家,无不书法拔萃。若来负翁,以书滋画,由明人而法乳两汉,行草、散隶,朴茂沉雄,赫然大家。陆宛翁亦然,出入杨凝式、柯九思、杨维桢,吐壳啖肉,舍形取神,自成古拗倔崛风貌。稚柳师书风由陈洪绶而参张旭狂草,用笔逆入逆出,狂其态、清其气,笔涉风雷,翰逸神飞。唐药翁则由早岁书格的万种风情而转为峻峭严厉,运笔刀砍斧斫,闻得声响,诚可作大秦诏版视之。程发老书参简牍,起伏提按,神游太虚,别生奇趣。佩秋先生则取径晋唐,熟字生写,涩滞中寓飞动,自具韵姿。传统书画本是一家眷属,故吾尝谓:画者,具形之肉身也;书者,画之铮骨也;学识者,画之魂灵也,三者是互辅互惠的艺术命运共同体。三者合一,倘又佐以老天赐予之禀赋,则不成大家巨擘都难。上述六家,书画学识复合增美的成功实践,当证我言之不诳。

距离产生美。吾以为智性地拉远距离,益能产生崭新的大美。上述六家,潜心学习古来优秀传统,但又不为所缚,灵苗各探,濯古出新,形成个人独特、强烈的理念和风格。须知,先贤的宝贵积累,不是后来人沉湎栖息终身的“卧榻”,它只是智者、强者跃身前越的“跳板”,去开拓未知而尤可期待的远疆。

笺短笔拙,对上述六家,无法展开细说,也无力细论,只能以草草的“印象”出之。概要言之,海上画派,远非一派一脉可囊括,它是多派、多面、多彩的浩瀚博大之“海”。海上画派,吐故出新,绚烂多元,是中国绘画史上缺不得且不可绕开之“海”,更是二十世纪画坛里值得赞颂和深入研究的神秘之“海”。万花筒般的海上画派,若屈指点将,师承各别、风格迥异、成就卓著的书画印巨擘,当多于半百之数。本人策划的这个展览,则因时间紧迫及借展诸原因,仅推出其中的六家,但它从一个方面,在相当程度上显示出了海上画派对画坛、对时代的不凡贡献,和永久的熠熠光芒。

二〇一八年国庆日于豆庐

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司