- +1

艺术开卷|《陶渊明归隐图》中的宋代家室之情

“归隐田园”是中国传统文学、艺术创作的母题之一,现藏于美国弗利尔美术馆的《陶渊明归隐图》也是这一主题下的精品。近日,美国艺术史家、汉学家包华石关于中国艺术史的研究论文合集《图像与社会》《风格与话语》近日由浙江人民美术出版,包华石对中国古代画像石、文人画、画论和艺术思想的研究提出了新的观念和思考角度,从艺术史角度探讨中国古代政治与社会的关系。

本文阐释了李公麟对《归去来辞》的独特解读,通过《陶渊明归隐图》来探讨宋代画家关于“家室”的观念与前代相比的变化,特别点出宋代女性在社会生活中的地位变化。

洪迈《容斋随笔》中有云:“今人好和《归去来辞》。”对于这一风尚,他引述晁以道《答李持国书》究其渊源:足下爱渊明所赋《归去来辞》,遂同东坡先生和之,仆所未喻也。建中靖国间,东坡《和归去来》初至京师,其门下宾客从而和之者数人,皆自谓得意也,陶渊明纷然一日满人目前矣。

据洪迈所言,和陶渊明之《归去来辞》同样在绘画界蔚然成风。“近时绘画《归去来》者,皆作大圣变,和其辞者,如即事遣兴小诗,皆不得正中者也。”

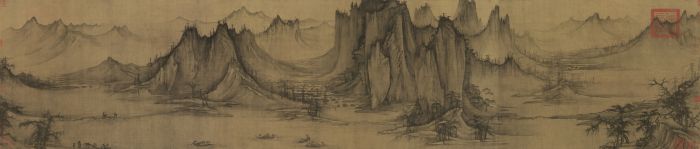

佚名《陶渊明隐归图》第一章局部:陶渊明乘舟归乡,手卷,绢本设色,12世纪,藏于美国弗利尔美术馆

现存美国弗利尔美术馆的《陶渊明归隐图》正是此类作品之一。画家将诗歌分为几个独立章节,配以他所绘的场景,将如此长诗转化为几个章节加以描绘,观之犹如几段独立的图画,每一段还有画家的注解。既然陶渊明原作的主题是“归家”,那这件和诗而作的图画也体现了宋代观者,诸如苏东坡及其同道,对“归家”的体味。

东坡之前,似乎并无独立的“和归去来辞”主题。多年前,罗覃先生(Thomas Lawton)曾指出此画的年代应为12世纪早期,并将其归属为李公麟派。在苏轼倡导的文人画运动中,李公麟是最杰出的文人画家之一。据罗覃所言,此画题跋年代最早的是李彭于大观四年(1110)三月五日所书,其中言及他在山谷家中见到一件李公麟的《归去来》小屏。当然,此题跋有可能作伪,但罗覃认为,其书风与李彭书迹相符,因而认为此《归去来辞》手卷与屏风作于同一时期。近来,伊丽莎白·布拉泽顿(Elizabeth Brotherton)对此画的年代和归属作了更为全面的考证,断定了手卷的传统与年代。她认为此画风格不属于宋代晚期,因其用笔缺乏马远之后宋代院画那种厚重、多变的笔触,以及那种精微的气息和感染力。相反,此画也很少运用空气透视法,并不断地违背如纳尔逊—阿特金斯艺术博物馆所藏许道宁的画作所运用的空间短缩法。据班宗华所言,李公麟派的典型特征之一就是对古代画法的引用,因此在技法上有意识地追求古法,而此画所呈现的高度短缩的手法,正是对古代画法的有意引用。这也为罗覃和布拉泽顿的断代提供了佐证。

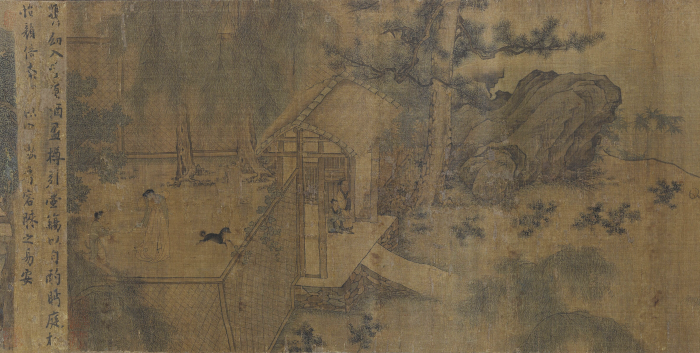

北宋 许道宁《秋江渔艇图》,手卷,绢本浅设色,藏于美国纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆

根据文献记载,此画与苏轼和李公麟存在关联。如前文所述,黄庭坚藏有一件相同题材的李公麟的屏风画。而苏轼的友人释权善曾为李公麟的另一件《归去来辞》作有题跋。黄庭坚也为一幅《归去来辞》写过题跋。诗人陆游曾购得两幅手卷,一过目就识别其虽非李公麟手迹,却是仿龙眠笔意:“予在蜀得此二卷。盖名笔。规模龙眠,而有自得处。”显然,直至陆游的时代,这一题材仍属李公麟传派。洪迈文中提及陶渊明的《归去来辞》为苏轼推重而风靡一时,追崇者众。而这幅弗利尔美术馆所藏的画作应该也是在此情境下所绘。作者可能也是苏轼的追随者,作此画以与其他同好唱和。

所谓的“和”兴起于晚唐时期,字面意思为“应和”或“应对”,即对他人作品的“回应”,事实上意味着对他人作品或观点的欣赏和共鸣。唱和之作通常会在题目中点明所“和”是谁人之作,但不要求与原作的形式完全一致,因此这类唱和之作形式自由,也带有即兴意味。比如陶渊明的《归去来辞》是四言六言相杂的古体诗,带有楚辞体的“兮”字,而苏轼的《集归去来诗》,共十首,为五言诗。陶诗为叙事,而苏诗则为借古咏怀。

苏轼之和诗实为借陶诗抒己胸臆,托其文辞和意象,言一己之胸怀。如陶诗所言农人之“耕种稼穑”“田园将芜”,表达其豁达的心境和社会观,而在苏诗中却变为与农人交谈这一场景。苏诗所道:“农夫人不乐,我独与之游。”有弦外之音,令人联想到他当时正值流放,似以农人之苦讽喻上政。对比二人的诗作,读者显然能体会到苏轼对陶诗产生的共鸣,以及他如何借此吐露自己的心曲。

《归去来辞》入画亦是如此。李公麟以绘画唱和《归去来辞》,时人争相仿效。而李公麟对陶诗的解读甚为微妙,可能如苏轼之诗,也是以自己的方式诠释陶诗“归家”的主题。确实,这幅《陶渊明归隐图》并非陶诗亦步亦趋的图注,而是体现了画家自己的理解。笔者试图通过此画来探讨宋代画家关于“家室”的观念,分析其相比早期,如陶渊明时代,有了怎样重大的变化。

陶渊明《归去来辞》围绕着世俗名利(物障)与家室亲情(自然)的对比展开。诗序述其自小家贫,耕种不足以自给,因亲人友朋之劝入仕,但不久便开始思念故园:“既自以心为形役,奚惆怅而独悲,悟已往之不谏,知来者之可追。”于是,他毅然抛却功名富贵,回归故园。为何如此呢?他在序言中答道:“何则?质性自然。”何谓“自然”,结合下文来看,“自然”意味着“独立”,立己之地,行己之乐:“非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。”

这种回归本真、独立不附也许是苏轼推崇陶渊明的原因之一。苏诗中也表达了相同的意涵,其中两首分别以“与世不相入”“世事非吾事”开篇。在用词上,“独独”出现了三次,“独立”出现了一次,“孤”出现了一次。抛开名缰利锁,陶苏二人寻求更高的存在来为个体独立正名,这一更高的存在就是“自然”,它代表着心灵的自由,世俗名利则被视为物障。

《陶渊明隐归图》第二章局部:稚子家仆相迎

无论诗歌还是绘画,“自然”的世界里总是有云卷云舒、草长莺飞、农人稚子、乡情依依,就此而言,绘画与诗歌是一致的。在《陶渊明归隐图》中,如此温馨的场景处处可见,既有诗人独自徜徉于田园山水之间,又有家人围坐,邻里相望,其乐融融。但在其表面的一致性背后,可以看到画家对家庭生活的理解与陶渊明时代迥然相异,正如苏轼诗中与农人同游也超越了寻常闲话家常的意义。陶渊明诗中罕有提及妻子,而这位画家却在多处描绘了夫妻恩爱之情。陶诗对刚入家门时的描述是:“乃瞻衡宇,戴欣戴奔。僮仆欢迎,稚子候门。”画中的场景是一处院落,院中人物都是陶渊明至亲之人,有他的孩子、仆人、弟子,值得注意的是画中的仆人显然也被陶渊明视为家人,他们虽状貌甚恭,但显得亲近自在。唯有一人深躬行礼,应该是陶的弟子。

《陶渊明隐归图》第二章局部:稚子候门

《陶渊明隐归图》第二章局部:僮仆拜迎

陶诗中写他一入家门,便“携幼入室,有酒盈樽”,并未提及他的妻子。而这位画家的构思却有不同,似乎更能体现一位特立独行的诗人归家时的情景。画中,门口仅见迎接父亲的孩子,未见诗人的妻子,而越过院墙,却看到内院中尚未梳妆的妻子,她忽闻丈夫归来,急忙相迎,又顿足回首整理秀发。也许,诗人已料到妻子独自在家,懒得梳妆。画中妻子的面容部分已损,无法看到神情,但从她披垂的长发、回首的身姿之中,一位活泼、冒失的妻子形象已经跃然纸上。这一带有窥私意味的场景拨动了观者的心弦,激发内心微妙的情感。画家的巧妙构思不仅塑造了一位可爱的妻子形象,更暗示了这对夫妇日常的恩爱情长。

《陶渊明隐归图》第二章局部:妻子回首理鬓

关于此画是否表露了夫妻之情,笔者认为是毋庸置疑的。表现夫妻恩爱的作品自古就有,但直到唐代中期才逐渐普遍。早在杜甫诗歌里,就有对夫妇情深的吟唱,诗中描述的都是夫妻的日常生活,虽朴实平淡,却情意绵长。9世纪时,元稹的《莺莺传》讲述了一个荡气回肠的爱情悲剧,感动了众多的读者。至宋代时,出现了更多夫妇爱侣之间的情书、情诗。一位小吏赵秋官的妻子,虽不知其姓氏,但她写给丈夫的情诗却流传至今。诗中一唱三叹,反复诘问的无非一个“情”字,这也说明了当时在现实生活中夫妻情意的增长。以下几句表达了相思之苦,也展现了众生共同的情怀。

人道有情须有梦,无梦岂无情?夜夜相思直到明,有梦怎生成?

这四句似乎是她对丈夫温柔的诘问,好像在说:“你离家未归,我相思难眠,那如何才能梦到你呢?”显然,这位妻子坚信,情感是超越于理智之上,不受理智控制的,即使夫君归家的希望日益渺茫,她的相思也丝毫未减。宋代的人都相信“日有所思,夜有所梦”。而她却相思无眠梦不成,看似矛盾却又合情合理。诗的最后两句是:“箫里声声不忍听,浑是断肠声!”

对于我们这个时代来说,这类情诗不足为奇。但在12世纪的欧洲,尚未有公开流传的表达思妇心曲的文学作品,而中国早在宋朝时就已出现以个体的喟叹、内心的情感为旨归的作品,且备受读者欢迎。这也说明了当时个体经验日益进入到公共表达领域。

鉴于宋代的这一社会氛围,这幅《陶渊明归隐图》应时而生。大体而言,在个体的喟叹引发共鸣的同时,也夹杂着读者自身的情感体验,正如苏轼对陶诗之唱和。这位画家也许想要展现一种微妙的情愫,一个真情流露的时刻,而带有某些欠缺的个体性格会显得更为真实可信。宋代诗词中处处可见对人性弱点的描写,以引发读者的共鸣和爱怜,比如孩童的顽劣、祖父的宠溺、爱人的忧愁,这些沉溺在自我情绪中的个体无一不体现了人性的软弱。当然,这与西方文化中人性的罪与罚完全不同。在宋朝的文艺作品中,情感的软弱是普遍的,是典型人性的体现,可谓“人之常情”(topos of the human condition)。可以说,正是感时伤怀、婉转低廻的那刻,才完整而真实地展现了人性。

也许有人对画中“迎夫”的场景有不同的理解,认为画家有训诫之意,劝妻子衣冠周正迎夫,这体现了西方人对中国文化先入为主的一种判断,置于宋朝未必合理。事实上,发靡靡之音的不仅是思妇,还有惯写豪放词的辛弃疾,他的一首词与此画相同,也作于12世纪。诗中感叹韶华易逝,华发早生,同样也对曾经的恋人倾诉衷肠,只不过是从男性的角度。辛弃疾也许因入朝为官,不得不离开他的恋人。那天,两人在小楼对酌,依依惜别,当时以为相见有期,但未料一别永诀。多年后,词人又过东流村(当时他可能已另娶),感慨万千,写下这首题壁词:

野棠花落,又匆匆、过了清明时节。刬地东风欺客梦,一枕云屏寒怯。曲岸持觞,垂杨系马,此地曾经别。楼空人去,旧游飞燕能说。

闻道绮陌东头,行人曾见,帘底纤纤月。旧恨春江流不尽,新恨云山千叠。料得明朝,尊前重见,镜里花难折。也应惊问:近来多少华发?

词人的感伤尤其表现在最后的问句中,自叹自怜又带有一丝自嘲,可见触发了心底的深情。最后用了口语,似乎随口而出,打破了前面文辞典雅的抒情,从修辞上看,说明当时语言的应用更为自由随意。口语化的表达,更令读者觉得亲近,仿佛听到了爱人间的窃窃私语,感受到两情缱绻的甜蜜。而且,现实中“她”并未出现,这一切都只存在词人的幻想中,幻想着重见时,“她”会为他早生华发而感到吃惊。此情虽时过境迁,但词人仍痴心不改,其深情令人感动。

同样,《陶渊明归隐图》也以类似的手法表现了妻子对丈夫的真情。不过画家捕捉的是婚姻生活中的情意。陶渊明诗中表达了归家时的喜悦:

引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

《陶渊明隐归图》第三章局部:阖家团聚

此为“家室之乐”与“朝堂之乐”的对照。诗人归家,回到自己的天地中,竹篱茅舍,粗茶淡饭,虽平淡简朴但从容自在。诗中有“携幼入内”,但对妻子未置一词,而画家似乎对陶妻的缺席不以为然,于是在画中添上,并着墨渲染夫妻间的情意。画面的后一部分,描绘了夫妻对酌的场景,画中人物围坐,左右对称,这一构图形式从汉传至魏晋,其实到宋代已过时。但正如班宗华先生所言,绘画技法上的“复古”正是李公麟派的特征之一。从美术史的角度来看,以苏轼为代表的文人圈都推崇晋时绘画,认为相比当下流行的自然主义风格,更有平淡天真的意趣。因此,画家引用传统画法,试图将观者带入陶渊明诗作的时代氛围。为了使画面更有古意,陶渊明与妻子用的酒器都是古物,以苏轼为代表的文人将其视为“古”的象征。

当然,画中体现的古意与其本身的意涵并不相关。画家选取晋代的对称构图,也许是为了诠释夫妻之情。画中的陶渊明左手轻垂,抚弄琴弦,像是刚奏完一曲,只见他目光凝滞,似乎还陶醉在袅袅余音之中,而陶妻神情恍惚迷离,似乎也沉醉其中,可见她亦是爱乐之人。画面的对称构图试图向观者说明,这位既是陶渊明的妻子,也是他的“知音”。就传统而言,知音是指男子结交的好友,所谓“千金易得,知己难求”,而画家在此暗示了陶渊明与妻子琴瑟相和,既是伴侣,亦是知己。对称构图的运用则更好地体现了“知音”的意味。

《陶渊明隐归图》第三章局部:对饮奏乐

也许中国古代男子将妻子视为知己这一论点,有些人觉得有些言过其实。但我们不该以现代人对古人的成见去理解历史。比如苏轼和他的知己梅尧臣都为妻子写过深情款款的诗作。梅尧臣有一首诗:

月出断岸口,影照别舸背。

且独与妇饮,颇盛俗客对。

月渐上我席,瞑色亦稍退。

岂必在秉烛,此景已可爱。

这首小诗并无崇高昂扬的主题,只是描述了诗人与妻子月夜小酌的情境,但清新质朴,韵味悠长,被认为是诗中佳作。其中描述的夫妻对饮的场景甚为独特。唐宋时期,饮酒仍是男子间交往的形式,三五知己,把酒言欢,互诉衷肠,是人生一大乐事。而梅尧臣却道“与妇饮”胜过“俗客对”,他更愿意与妻子共度这一刻,其妻,亦其友。而诗歌的最后一句“岂必在秉烛,此景已可爱”,为点睛之笔,可以解读为“有她相伴,此景才可爱”,梅尧臣用了“可爱”一词,表达对妻子的深情厚爱。

唐宋文学中对情爱的描述影响了这幅《陶渊明归隐图》的创作。画家自然而然地将诗中的眷侣图像化,于是“妻子”以“知己”的身份出现。画家还以一些有趣的场景对应配偶关系。如其中一段左下角,母鸡在整理窝,公鸡站在屋顶上探着头,似乎在看母鸡是否安好。另一个场景则以草木来比拟伴侣。陶渊明诗中常寄兴于松,因此画家描绘了他归家后倚松而立的场景,而有陶妻的场景,则出现了花藤。在“迎夫”一幕中,篱笆上出现了攀缘的藤萝依傍着长松翠竹。“知音”一幕中,厨房的院墙外,也有藤萝依附着茂竹。宋朝的文人一望便知,花藤和松竹隐含的夫妇相偕的意味。

《陶渊明隐归图》第三章局部:母鸡理窝

显然,《陶渊明归隐图》的观赏者对婚姻生活的冀愿与陶渊明时代已大为不同,对“妇道”态度的转变来自新的女性观念的兴起。如果不是女性逐渐进入以往只属于男性的特权领域,很难想象会出现这类诗作。而当时关于继承权的律法也保障了女性能获得部分的财产。此外,出身书香门第的女子受教育已经非常普遍,尽管她们主要受教于父兄。女性受教育的原因可能是出于教导儿孙的需要,为他们将来的读书科考做准备,毕竟孩子幼年时的教育主要来自母亲。就连朱熹也认为配偶需得通文墨。当时,像李清照这样的女性在文学上的成就广受认可,而以往只有男性才能获得这种成就。还有黄庭坚评价其姨母李夫人之画,不仅认为其与男子一样善画,而且笔力之遒劲不下男子。诗中写道:

深闺静几试笔墨,白头腕中百斛力。

荣荣枯枯皆本色,悬之高堂风动壁。

诗人用了“试”字,说明李夫人并非专业画家,只是寄兴笔墨,与男性文人的日常爱好一样。而她描绘的松柏之“荣荣”与“枯枯”,也是充满阳刚之气的画题。黄庭坚在后一首中写道:“人间俗气一点无,健妇果胜大丈夫!”汉语中的“健”为男性之刚健,“妇”则指女性之柔弱,将两个相悖的字合一,表达了黄庭坚对传统女性观的反拨。当然,这不是现代人所理解的倡导女权,而是反对传统所认为的“女子不能画”。这一观点现在来看似乎平常,但回到11世纪,只有在女性被主流文化认可的前提下才能产生这样的观念。从历史的角度看,11世纪的中国文人已经公开在纸面上表达这样的思想,这是相当有见识的。而同时代的欧洲,还没有真正的艺术评论,即使有,也不可能产生这样的思想。

《陶渊明隐归图》第四章局部:倚松而立

黄庭坚的见解放在更为广泛的文学语境中才能被理解,在此背景下,对待之前的边缘群体,如贫困百姓、鳏寡老幼以及妇女的社会不公日益为公众关注及批判。活跃于文坛的诗人们,如白居易(772—846)、梅尧臣、苏轼、陆游,从他们的作品中也许可以读到对妇女遭受的制度化不公的犀利揭露。同时,根据文献记载,已有女子从事艺术收藏,还能上庭控告男子。宋代女性的地位在同时代其他国家中绝无仅有,因太超前于时代,而为研究中国文化的西方学者漏失,于是像梅尧臣、黄庭坚等人流露的此类思想从未受到关注。中世纪时期的欧洲,还未出现像柳宗元(773—819)或苏轼那样有社会影响力的诗人、社会活动家式的文化精英。当时的欧洲还未有“自我”的观念,也未有“艺术家”的观念,更勿论对婚姻生活中那种细腻心绪的体味。假设有,欧洲学者定会视之为标志性事件。令人不解的是,发生在中国诗人或艺术家中的这一现象,其意义却被忽略了。

《风格与话语》内页

这类抒情艺术的出现并非偶然。只有关于个人和个人情感的新观念出现,读者才能真正体会到苏轼等人作品中对家室之情的表达。正如宇文所安(Stephen Owen)近来所述,这一新观念从晚唐开始出现:就中国的精英文化而言,晚唐是非常重要的时期,标志着中古时代远离社会、消极避世的个人主义逐渐转变为“自我世界”的创造。“自我世界”中体现的一切既来自公众世界,又与其保持距离,以实现对“自我”的保护。

最后,陶渊明与《陶渊明归隐图》作者对“归家”主题的不同表达源于对亲密关系的侧重有所不同。人与人对亲密情感的体验有时相同,有时不同。陶渊明也许更愿意与朋友、邻人、孩子交流情感,与他们一起构建自我世界,而非伴侣。杜甫、元稹、梅尧臣和苏轼则与陶渊明在形式上相同,但在情感侧重上有微妙的差别。《陶渊明归隐图》的作者正是在当时抒情风尚的影响下,唱和陶渊明的《归去来辞》。

《图像与社会》《风格与话语》

(包华石,美国密歇根大学艺术史系荣衔教授,曾任莎莉•迈克尔逊•戴维森(Sally Michelson Davidson)中国艺术与文化讲席教授,前中国研究中心主任。他关注中国世情史中艺术的作用,特别着眼于社会公义的艺术表达。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司