- +1

桑塔格是如何成为桑塔格的

苏珊·桑塔格是当代西方声名卓著的知识分子,她是作家,是文学巨星,也是母亲、女人和孩子。桑塔格是如何成为桑塔格的?在癌症痊愈后,她用前所未有的12小时长篇访谈,进一步敞开自己的世界。

在这次访谈中,她谈到了自己那些极其重要的作品,谈到了阅读、摄影、写作,也谈到了对身体与性的理解,谈到了自己更具体的生活(比如她喜欢摇滚乐、会去看帕蒂·史密斯的演出)。

她说:“我认为我创造了我自己。我甚至认为我是自学成才。我从来不是谁的弟子,也不是谁的妻子、情人或女儿。”

我们摘选了谈话的部分内容,以期呈现一个不只是知识偶像、更为完整的桑塔格,也希望她的表达能对你产生回响。

下文摘选自《苏珊·桑塔格访谈录》,经出版社授权推送。小标题为编者所拟,篇幅所限内容有所删减。

苏珊·桑塔格

1933年1月16日-2004年12月28日

01.为何阅读、如何阅读?

——“阅读是我轻微的自毁”

有人曾经跟我说,你以前一天读一本书。我的阅读量很大,但大多数书都没怎么用心去读。我喜欢读书,就像人们喜欢看电视一样,而且我有点读书上瘾。心情沮丧的时候,我会捧起一本书读一读,感觉就会好一些。

就像艾米莉·狄金森在诗里写的:“花朵和书籍,抚慰悲伤的良药。”

是的。阅读是我的娱乐,我的消遣,我的慰藉,我轻微的自毁。如果我无法忍受这个世界,我就蜷缩在书里。书就像是一艘小飞船,带我远离一切。但是,我的阅读没有任何系统性。

我非常幸运,因为我阅读速度很快,我猜和大多数人相比,我都是个读书很快的人。这大有裨益,因为我可以读很多书;但也有缺点,因为我对什么都不精,我只是先都囫囵吞枣,再择期消化。我比大多数人想象的要更加无知。如果你要让我解释结构主义或符号学, 我讲不出来。我能想起巴特书中某句话所描绘的意象,或是大概知道那些东西是要讲什么,但我不会去深究细读。

所以,我对各种各样的东西都感兴趣,但我也去CBGB酒吧(朋克音乐诞生地) ,或是做些诸如此类的事情。

我深信历史,现在的人们不再相信历史了。我知道,我们的所做所想都是历史的创造。我少有信仰,但这绝对是一个真正的信仰:我们认为自然而然的大部分事物都是历史的,都有其根源——特别是在 18 世纪末期和 19 世纪初期,即所谓的浪漫主义革命时期——从根本上来说,我们今天的期待和感受都是在那个时期形成的,比如有关幸福、个体性、激进社会变革及快感的观念。我们所使用的词汇都是在一个特定的历史时刻诞生的。

因此,当我去CBGB酒吧看帕蒂·史密斯的演出时,我能够享受、参与、欣赏和更好地专注其中,这是因为我读过尼采的著作。

02.如何写作?如何享受写作?

——“写作是有违天性的活动”

我发现写作非常去性别化,这是它的一个局限性。我写作时不吃东西,或者饮食很不规律,随便吃点,或者干脆不吃,而且尽可能地少睡觉。我的后背疼,手指疼,头疼。

写作甚至降低性欲。我发现,如果一个人对我产生了性吸引力,然后我开始一项写作工程,我就会过上很长一段时间的节制或禁欲生活,因为我希望将自己全部的能量都投入到写作当中去。而我就是这样的写作者。我极度散漫,只会在一段非常漫长、紧张、沉迷的时期内投身写作。

我想学习如何以一种对自身伤害较少的方式来写作,我正在开始尝试。首先,虽然我的身体已有所好转,根据医生的说法,我现在的状况较为乐观,但我仍然感到虚弱,仍然有充分的理由担心我的身体状况会恶化,这是我以前不曾有过的,因为我之前从来没病过,我觉得我的身体可以承受无限的伤害,并且还总能恢复过来。

因此,出于健康方面的考虑,我不想再像以前那样写作了,因为我担心自己会变得脆弱,或是免疫力会下降。但我也觉得,改变我的写作方式或许对写作来说也是一件非常好的事情。

身体就像是库存,始终在那里,储存着所有这些感受力——你不需要通过做爱来想象性或是产生性幻想,它就在你的脑子里,身体也在脑子里。但我现在试图去想象,如果以一种非常舒适的状态来写作和感受,会是怎样。假设你赤身裸体,裹在天鹅绒里!你会写出不同的东西吗?我想你会的。

(提问:你是坐在椅子上伏案写作吗?)

我经常伸直双腿躺在床上写初稿。然后,一旦有东西需要打出来,我就去桌子旁,坐在一把木椅子上,之后就一直坐在打字机前了。

我还记得听人说过,他写作的时候要穿上最好的衣服。我一直都是穿蓝色牛仔裤,旧毛衣和运动鞋。

我无法想象站着写作。但那样的话,我觉得身体会发生改变。

(提问:你觉得如果身体变了的话,风格会变吗?)

我觉得会。因为我在自己的写作中意识到了一件事情,那就是我时常拒斥意象。这也是因为我认为一个东西是其所是,而不是别的什么东西。我有时候的确会使用意象,但我有一些抵触。我倾向于白描的写作方式。

写作对我来说通常并非享受,而是非常累人且乏味的,因为我在写作的过程中要一改再改。尽管我不得不等了一年才开始写作《疾病的隐喻》, 但这是我为数不多写得相当快,且倍感愉悦的内容之一。原因在于,我可以与我生活中每天发生的所有事情产生联结。

在大约一年半的时间里,我每周要去三次医院,我耳朵里充斥着这些话语,目力所及都是为这些愚蠢想法所害的人们。或许,在我的人生中,仅有在写作《疾病的隐喻》以及关于越南战争的文章时, 我知道我所写的东西不只是真实的,而且事实上还以一种非常直接和实际的方式对人们有所裨益,并提供了帮助。

我不知道我关于摄影的书是否帮助到了任何人,只是在最为普遍的意义上,这本书扩充了人们的观念,加深了事物的复杂性——这在我看来总归是好事。

但我知道有人因为读了《疾病的隐喻》一书而去寻求适宜的治疗方法:那些以往不愿意接受任何治疗,只愿意接受某些心理疗法的人, 如今因为这本书而去接受化疗。这并非我写这本书的唯一原因——我之所以写这本书,是因为我认为我说出的是真相——但写出对人们有用的东西仍然是一件极大的乐事。

03.怎么写出《疾病的隐喻》的?

——“生病这一事实促使我思考疾病”

生病这一事实促使我思考疾病。我所经历的每件事都是我思考的对象。

思考是我所做的事情之一。如果我遭遇了空难,而且是唯一一名幸存者,我很可能就会对航空史产生兴趣。我很确信过去这两年半的经历会在我的某部小说里出现,尽管会经过很多加工转化。但是,对于写散文随笔的我来说,浮现在脑海当中的问题并非“我在经历什么”,而是“疾病的世界究竟是何种模样”“人们如何看待疾病”。

我在审视我自己的想法, 因为我自己曾对疾病,特别是癌症,抱有诸多不合实际的空想。我从未就疾病的问题进行过严肃的思考。而如果你不去思考的话,你很可能就会沦为已有陈词滥调的传声筒,即便是些已颇具见识的陈词滥调。

这并不是说我给自己设定了一项任务——“好吧,既然我病了,那我就得思考疾病了”——我已然在思考之中了。你躺在医院的病床上,医生走了 进来,他们会谈论病情……你听着那些话,并且开始思考医生在跟你说些什么,他们所说的话意味着什么,你接收到了怎样的信息,你该如何做出评估。

桑塔格和约翰·列侬、小野洋子等人在一起

但你同时也会想,人们这样说话好奇怪啊,而且你认识到,他们之所以这样说话是因为疾病世界存在着一整套观念体系。因此,你可以说我是在将所有这些“哲学化”——尽管我并不喜欢用如此矫饰的词语,因为我非常崇尚哲学。

但是,就更为普遍的意义而言,我们可以将万事万物哲学化。就比方说,如果你坠入了爱河,你会开始思考什么是爱——如果你事实上也具备反思爱的品性。

我的一个朋友是研究普鲁斯特的专家,他发现自己的妻子出轨了,妒火中烧又颇受打击。他告诉我说,在那之后,他开始以另外一种心态去阅读普鲁斯特描绘嫉妒的文字,而且开始思考嫉妒的本质, 并将这些想法进一步深化。如此一来,他与普鲁斯特的文字、与他自己的经历建立起了一种全新的关系。

他的确很痛苦——他的痛苦绝对是真实的,而且,以这种方式来思考嫉妒也绝对无法帮他逃避现实的经历。但是,直到那一刻,他有生以来对因爱而生的嫉妒有了深刻的体会。以前,在阅读普鲁斯 特有关嫉妒的文字时,他是以一种人生中从未有过 此类经验的方式去阅读的——只有经历过,你才能够和这些文字建立起真正的联系。

我不太确定自己如果嫉妒到了病态的程度,会不会想要在那样的时候去阅读有关嫉妒的文字。而且,我同样还认为,身患疾病,并且以你那样的方式来思考疾病,这在某种程度上一定需要你自身付出极大的努力,或许甚至需要达到超脱的境界。刚好相反。对我来说,不去思考疾病才需要付出极大的努力。

世间最容易之事莫过于思考发生在自己身上的事情。你躺在医院里,想着自己即将告别人世。我需要付出极大的努力,做到相当超脱才能不去思考疾病。真正要付出极大努力,做到超脱的,是熬过那段由于过于病重,以致无法工作,也不能继续写完我那本摄影书(《论摄影》)的时光。

那段日子令人抓狂。在我最终能够工作时——那已经是确诊癌症的六七个月之后了,我还没写完关于摄影的评论集,尽管这本书已经在我脑子当中成形,剩下要做的就是动笔,以一种恰当审慎且有趣生动的方式写下来——我却要写一些与当时的自己毫无关系的东西,这令我感到抓狂。我只想写《疾病的隐喻》这本书,因为在我生病的头一两个月里,我立刻就有了关于这本书的构想,而我却不得不强迫自己把注意力都转移到摄影一书的写作上去。

这么说吧,我想要的是在自己的生命当中完全在场——真正地存在于此时此地,在生活中与自身同步,全身心地关注世界,包括自己。你并非全世界,世界也并非是你,你存在于世界之中,并关注着这个世界。这就是作家的职责所在——作家关注世界。

我强烈反对唯我论那种认为世界存在于人的脑海当中的观点。事实并非如此,不管你是否身在其中,都存在着一个真实的世界。如果你正在经历人生当中的重大事件,在我看来,将自己的写作与自己的亲身经历联系起来要容易得多,而不是通过投身他处来进行逃避——原因在于,这只会将你自己撕裂开来。

04.如何应对年龄焦虑?

失眠的时候会做什么?

典型的人生轨迹是,早年的时候更侧重身体, 后期更倚重思考。但我们必须铭记在心,我们还是有别的选择,尽管这个选择几乎不存在,更不可能得到社会的支持。

还必须一提的是,关于我们在不同年龄段能做什么,以及年龄意味着什么,人们的观点都是极其武断的,与性别的刻板印象一样武断。我认为,老 / 少的二元对立和男 / 女的二元对立或许是把人们禁锢得最为严重的两种刻板印象。人们认为青年与男性所具备的价值是人类的典范,而其他的东西则至少是没什么价值,甚至是劣等的。老年人会强烈地感到低人一等。他们为年老而感到难堪。

年轻时你能做些什么,年老时你能做些什么, 就如同如果你是女性你能做些什么,如果你是男性你能做些什么一样,都是武断的,无根无据。人们的口头禅是,“哦,我不能这样做。我都六十岁了。我太老了。”或是,“我不能那样做。我才二十岁。我太年轻了。”何出此言?是谁说的?我们在生活中总希望保持尽可能多的选择,但我们当然也希望能够自由地做出真正的选择。我的意思是说,我不认为人能够拥有一切,人需要做出选择。

苏珊·桑塔格

美国人时常认为一切皆有可能,这是我喜欢美国人的地方(笑)。就这方面而言,我是个实打实的美国人。但总有一天,你得承认自己不能再把一些事情往后拖了,我们实际上已然做出了选择。

我凌晨 4 点睡不着觉的时候会做的一件事不是数羊,而是在脑海里编选文集。我的一个想法就是做一本短篇小说集,收录劳拉·赖丁、保罗·古德曼这样的作家的作品。但我非常确信,这类文集总有一天会出版,并最终找到它们的读者。

05.如何理解爱?

——“人们想要去爱,就像想要再坐一次过山车

我想说的是,我认为我们关于爱的观念与我们对这两种状态的矛盾心理紧密相连——对童年以及成年的正面和负面评价。

我认为,对很多人来说,爱意味着童年所象征的价值的回归,而枯燥、机械化,以及成人的各种工作、规则、责任及冷漠所带来的重压似乎已经将这些价值消磨殆尽。我的意思是,爱是感官享受,是玩乐,是不负责任,是享乐主义,是犯傻,我们所认为的爱是依赖,是软弱,是沦为某种情感的奴隶,是将所爱之人在某种程度上当成父母兄弟来对待。我们重塑了处于童年时期的一部分自己,那时我们不自由,完全依赖父母,特别是母亲。

我们向爱索取一切。我们要求它是无所顾忌的。我们要求它是维系家庭的黏合剂,让社会变得井然有序,让各种物质过程代代传承。但我认为,爱与性之间的联系非常神秘。部分爱的现代意识形态认为爱与性总是如影随形。它们可以如此,我想,但我更觉得它们会彼此侵蚀。而且,对于人类来说,最大的问题或许就在于它们并非如影随形。那人们为什么想要去爱呢?这很有趣。

部分原因在于,人们想要去爱,就像想要再坐一次过山车一样——即便知道这会使自己心碎。爱令我着迷的地方在于,它与所有文化期待之间的关系以及人们赋予它的价值。

让我大感惊奇的是,有人这样说:“我陷入了爱情,那时我爱得如痴如狂,我曾经拥有过一段爱情。”然后讲述了一堆,你问:“你们在一起多久了?”这人会说:“一星期,我只是受不了他 /她了。”

我的爱情都是至少好几年。在我的人生中,我只进入过几次爱情。但每当我进入爱情,它都是不断地持续着的,直到(通常)以非常糟糕的方式收场。但我不知道为期一周的爱情意味着什么。

当我说我爱上了一个人,这意味着我整个生活实际上都已经和这个人密不可分:我们住在一起,我们是恋人,我们一起行,我们一起做一些事情。我从没有和一个我没上过床的人进入爱情,但我知道有很多人会说自己爱上了一个还没上过床的人。对我来说,他们这话的意思是:“我被一个人吸引,我如入幻梦,不过一周,这场幻梦就结束了。”

苏珊·桑塔格

但我知道我是错的,因为这可能只是我自己的想象力有限。

06.人生目标是什么?

——“朝着新的起点,而不是回到原处”

我不想回到我的原初。我认为我的原初只是一个起点。我对万事的感受是,我已经走了很远很远。而正是我从原初出发所走过的距离令我感到开心。

就像我跟你提到的,这是因为我所拥有的,是漂泊的童年以及破碎不堪的家庭。我在纽约有许多近亲,但我从没见过。我不知道他们是谁。而这只是因为我所在的家族是四分五裂的,或分崩离析的,或四处飘散的。我没有可以回去的地方,我也无法想象我回去会找到什么。我的整个人生都是在逃离。但是,当然了,很多人确实拥有一些东西,这是很好的事情。

我认为我创造了我自己——这是一个奏效的幻觉。我甚至认为我是自学成才,尽管我接受过非常良好的教育——在伯克利、芝加哥、哈佛读过书。但我仍然认为,从根本上来说,我是无师自通的。我从来都不是谁的弟子或门徒,我的起步也没有靠谁,我“成就一番事业”并不是因为我是谁的情人、妻子或女儿。我也从没觊觎过这些。但是,当然了,我也不觉得接受帮助有什么不好。如果你能得到帮助的话,那也很好。但我喜欢我做到了自力更生这一事实。我觉得我必须如此,我把这看作一种挑战。这让我感到兴奋。

你知道,我一直都有一个幻想。当然了,我永远都不会付诸实施,因为我不知道要如何去实施, 或许我也没有足够的活着的时间来让这个幻想变得有价值。但我的确有一个幻想,就是撕碎现有的一切写作,用一个没有人会知道是我的笔名重新开始。

我很想这样做,重新开始,不必背负已有作品的包袱,这应该是非常美妙的。我想,我或许会以不同的方式去做些事情……或许也不会。或许我会拿自己开涮。或许我会以随便谁的名义发表些东西,每个人看了都会大笑着说:“这毫无疑问是苏珊·桑塔格写的!”因为我无法写出丝毫没有自己痕迹的文字。但是,我只想说,我的想法是朝着越来越远的地方,朝着新的起点,而不是回到原初。

归根结底,我认为,我们必须摧毁错误的和蛊惑人心的阐释……我绝对致力于这项事业。

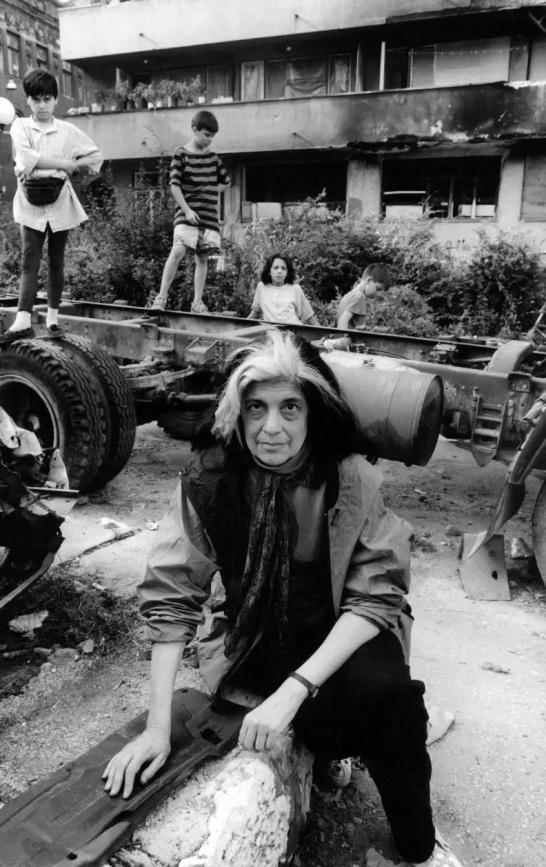

1993年,苏珊·桑塔格在萨拉热窝

在那些更为波澜壮阔的时刻,我认为自己参与了这项性命攸关的任务——就像赫拉克勒斯大战九头蛇一样——当然,我也非常清楚地知道,同样的错误意识和蛊惑人心的思想未来仍会出现。但只要我能贡献一臂之力,我就仍将奋斗下去,我知道其他人也将继续努力。

我在前面说过,作家的职责就是关注世界。但我认为作家的职责,一如我自己所扛负在肩的,毋庸置疑还包括与各种谬误的东西保持激烈的对抗关系……而且,再强调一次,我清楚地知道这是一项不会完结的任务,因为错误、错误的意识或错误的阐释系统是无法被终结的。

但无论到了哪个世代,总应该有一些人来与这些错误交战,这也是令我感到不安的地方,因为在世界上的大多数地方,对社会仅有的批评来自国家本身。

我认为自由之士始终都应该存在,不管他们有多么不切实际,都要拼了命地去摧毁幻觉、谬误和蛊惑人心的东西——让事情变得更加复杂,因为有一股无法阻挡的力量在让事情变得更为简单。但对我来说,最可怕的事情莫过于认同我已经说过和写过的那些东西——这让我感到最为不安,因为这意味着我已经停止了思考。

本文节选自

《苏珊·桑塔格访谈录》

作者: [美] 乔纳森·科特 / [美] 苏珊·桑塔格

出版社: 广西师范大学出版社

副标题: 我创造了我自己

译者: 栾志超

出版年: 2023-10

编辑 | 串串

主编 | 魏冰心

原标题:《桑塔格是如何成为桑塔格的》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司