- +1

麦卡特尼的歌抒人生:离披头士的辉煌很远,离生活很近

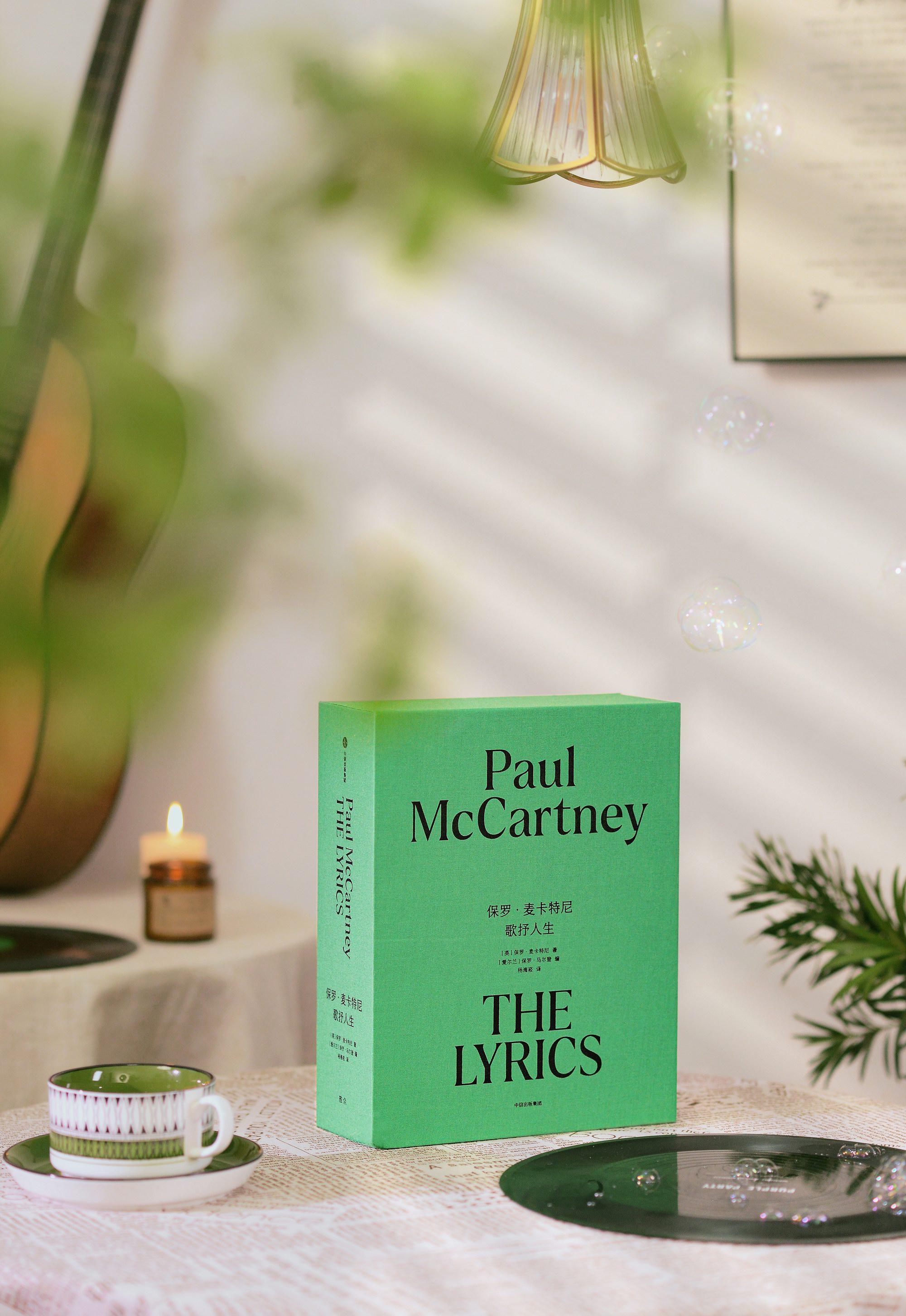

《保罗·麦卡特尼:歌抒人生》(Paul McCartney: The Lyrics)书封。

《保罗·麦卡特尼:歌抒人生》(Paul McCartney: The Lyrics),一本没有披头士狂热的披头士书,和别的音乐图书都不一样。

同时代人的书里,总有大量的人物登场。时针飞速转动,现场很疯狂。精神躁动,渴望成功却冲进失败,不可避免的痛苦。

麦卡特尼的书里全是生活,只有生活。好像他不是还活着的两个披头士之一,全球最著名人士,而是一个分身,一条影子,曾仔细观察那个叫保罗·麦卡特尼的利物浦人的生活,记住生活的主人早已遗忘的细节。视觉、嗅觉、听觉,利物浦小子的通感丰富,大脑高度活跃,一个念头接着一个念头闪过。他必须依靠冥想获得头脑的片刻宁静。

一共154首歌,每首歌都有多条线索,通往时间的深处。这些歌,和披头士的辉煌很远,距离生活很近。

陌生人,传说中的人,街坊,亲朋,爱人,小孩,狗,汽车,卡车,教堂,潜水艇,花园,农场,印花布的天空。爱,爱,爱。他认为,爱和希望,是全世界最美的东西。

听麦卡特尼说这些歌,会觉得他亲切。披头士塞进闷罐子,在全世界一圈圈地巡演仿佛过眼云烟。和名声、财务问题、时间紧迫、身体疲累、精神空虚等明星梦魇有关的一切,只是遥远的背景声。

作为披头士,他的舞台很广阔,但重要的始终只是几个地名,几个场景,几个人而已。麦卡特尼不写日记。歌词就是他的人生记录。

福特路20号,家。花园里有抽烟斗看报纸的爸爸,用木夹子晾起的床单,带蕾丝花边的小窗帘。小餐厅是据点,披头士们窝在这里写过很多歌。

温波尔街57号,交往五年的女友简·阿舍的家。这里是跟他所在的“优雅的工人阶层”完全不同的伦敦上流社会。阿舍家里的每个人都有一本满满当当的日程本。麦卡特尼怀着向往,曾在这个家中拥有一扇阁楼的圆窗和地下室的小钢琴。简·阿舍的母亲阿舍夫人,是麦卡特尼少年丧母后最接近母亲角色的人。

故乡利物浦,他认为这里才是爱尔兰的首都,生活着很多怀着乡愁的爱尔兰家庭。麦卡特尼的大家族是其中一员。他们“既伟大又普通”。他是唯一一个成名后仍然经常回利物浦的披头士。

童年时大家庭的聚会,所有人围着钢琴唱歌,人人都会即兴演唱,享受自制的娱乐。大家都没有钱,笃信双手和劳动。后来,极其有限的物质水平突飞猛进,就像黑白电视到彩色电视的飞跃。

噗,砰,爆炸。色彩爆炸,声音爆炸,娱乐爆炸。

战后一代拥有长度前所未有的童年。麦卡特尼认为,21岁之后的女孩才算女人,男孩才称得上是男人。但实际上,他们的童心比这更长久。披头士“玩”音乐,把录音室当作游乐场,从慕格合成器到手枪、马桶,他们有什么玩什么,尽情尝试。

约翰·列侬和保罗·麦科特尼,一对好朋友。一起去巴黎旅行,挤在亲戚家的小床上头脚相碰地写歌。亲戚进来,给他们盖上被子。两个人在一起,不写出一首歌就不离开。只要三四个小时,一定能够写出一首歌。他信奉这样的人生态度:“要么不做,要么现在就做。Do It Now。”

接下去是成名后的模糊时光,拥挤,喧嚣,刺激,疲累。他情愿不去想,把它们放在一边。

1968年春天到来,小野洋子开始成为录音室的常客。其他三人不满,但是容忍。1969年,列侬宣布退出,刺痛他的心。

虽然列侬还是列侬,他会摘下眼镜,告诉保罗,嗨,我还是我。虽然他们后来和解了,友谊延续至列侬死前。但是青春和披头士一起结束,他感觉到悲伤。

幸好有妻子琳达,和琳达在苏格兰农场避世,组了有琳达的“羽翼乐队”。他赞美这位金色的大地女孩,和她养育一群孩子。与此同时,过去的回忆源源不断地为创作提供素材。麦卡特尼的乐观态度从未改变。

他何止是披头士里最积极和理智的一位。放在音乐人的海洋里,麦卡特尼也是少有的异类。

反叛精神,他有,但是少。他只是向往自由,因为受到童年教养的约束,并不离经叛道。不是当年遍地开花的自视甚高的嬉皮士,更加不是危险的朋克先驱,麦卡特尼和上一代人的关系很温馨。他留恋那个时代,不想否定亦无意推翻它。

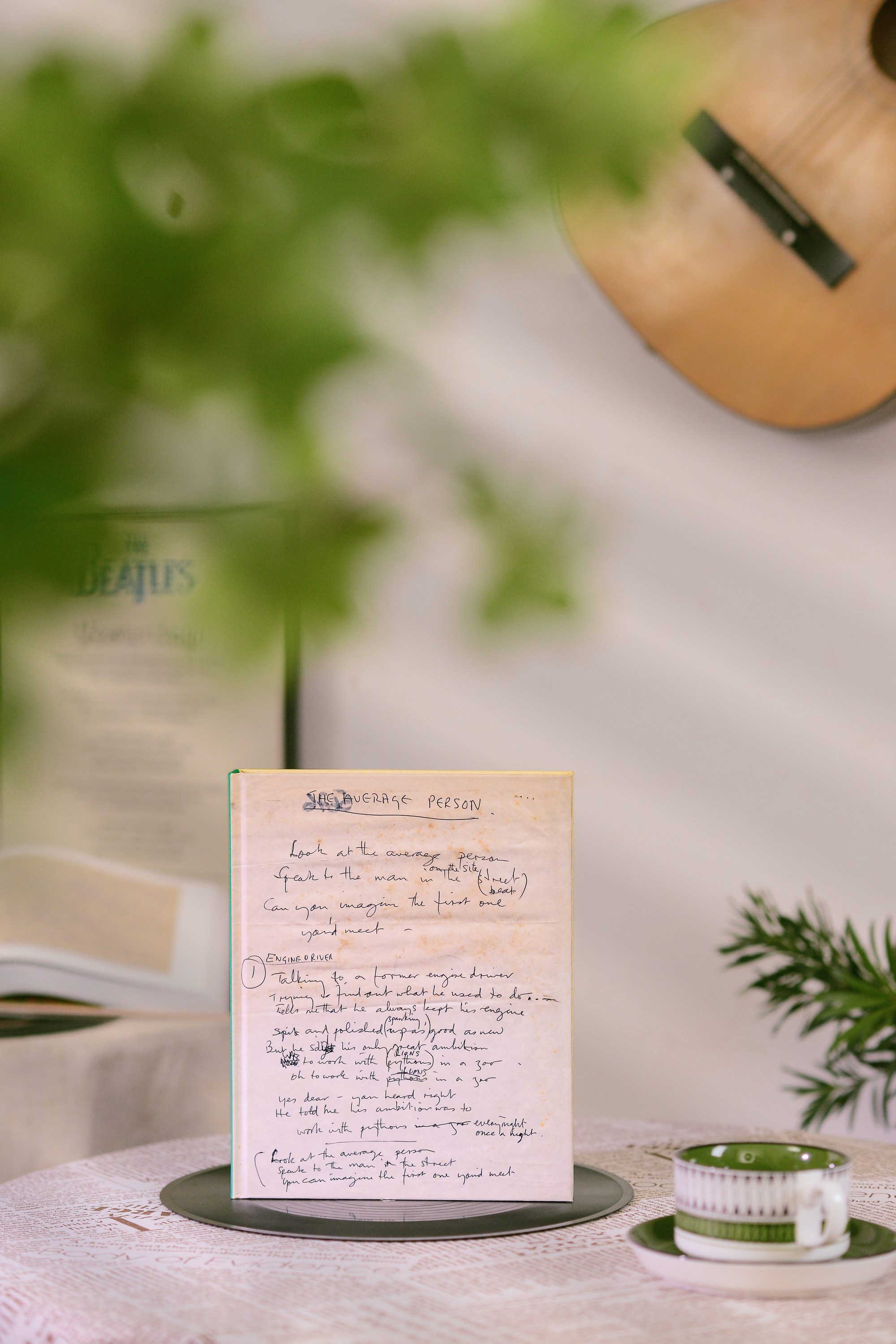

过去中有助产士的妈妈,棉花交易员/爵士乐手的爸爸,利物浦的亲朋好友。他用纸和笔写歌,拥有真正的友谊。他一点也不激进,只是经常用“学生式的调皮”,把一些引发黑暗想象的东西藏在歌词里,等待是否会被发现。

主歌,副歌,主歌,副歌,桥段,主歌,副歌。麦卡特尼继承老一辈的写歌技巧,崇拜布鲁斯,认为布鲁斯是唱悲伤最好的载体。不管唱什么,他几乎总会在主歌部分表达积极的意愿,给人温暖和希望。

这是因为,他喜欢大多数的人(除了狗仔)。他在交通工具上想象别人的生活和内心,尤其注意搜寻直接联系到家庭生活的线索。

还是爱,爱,爱。但爱要怎么表达?披头士为什么是披头士?他也说不清,只是很清楚,必须是那四个人才能产生化学反应,变出披头士这个奇迹的产物。

当然了,“作为一个写过那么多歌的人”,麦卡特尼确实有一些可以称之为技巧的东西。

他和列侬都善于抓住一闪而过的灵感。诀窍是——要记住它。记住它,就意味着灵感不能太过机巧。披头士没有乐谱。他们听一首歌,然后学着演奏,从心底里看不起读谱的人,“总觉得他们没那么喜欢(音乐)”。

还有一些更为个人的写歌方式。麦卡特尼热爱文学。《Penny Lane》像哈罗·品特的戏剧,很好。《Eleanor Rigby》的三段主歌叙事,单独的人物在最后汇合,是他歌词上的突破之作——“一首更严肃的歌。”

“羽翼”时代的《Getting Closer》,他找到“无需有意义的自由”。琳达童年时的生造词“沙罗曼蛇”(salamander),他很喜欢。如果喜欢一个词,那就想办法把它放进歌里。意义的重要性退后,拼贴,组装,让意义自然显现,或者不存在也没关系。

广播对他的影响巨大。只闻其声,不见其人的时代,声音的背后发生了什么?大笑和欢呼为何爆发,主持人做了什么?好奇心使他从魔术的观众变成魔术师。即便是他最单纯的歌,也显得神秘。普通的场景中,藏了施了魔法的橱门,兔子洞和爱砍头的红桃皇后。

韵律,节奏,文字游戏,个人回忆和时代特征的结合,这些都不在话下。他还有一个拿手好戏:不管歌唱的对象是一只古代牧羊犬,还是翻进他房间的小偷,到后来都像一首情歌。而那些真正的情歌——歌颂妻子琳达的《Golden Earth Girl》里,则包含别的情感,比如:对列侬和洋子的致敬。“看那朵云”,洋子经常说那样的话。

当作者自己也料想不到的转弯出现,是整件事最有趣的地方。拥有这种转弯的歌,不出意料,成为他顶受欢迎的作品。

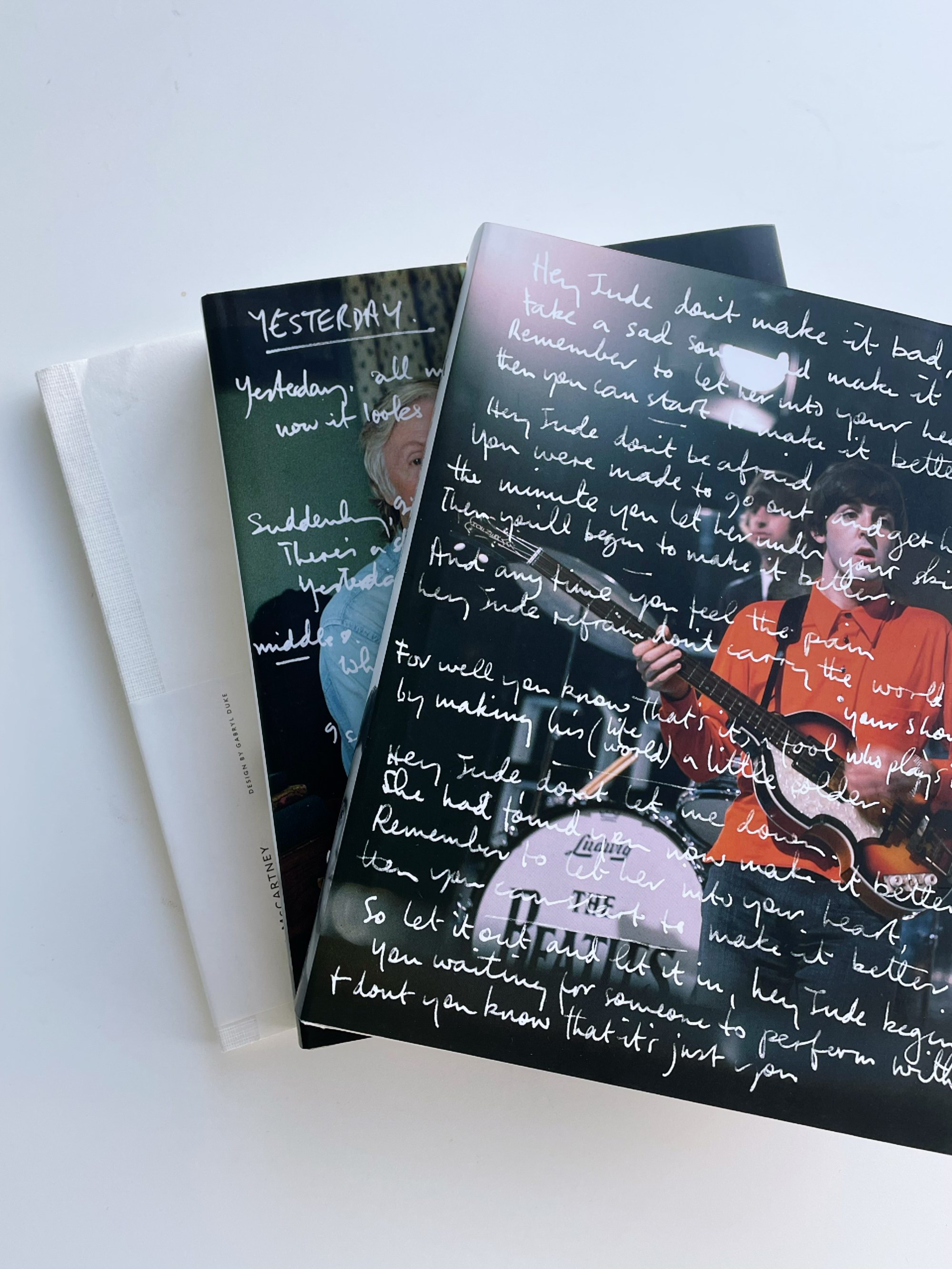

写给列侬之子朱利安的《Hey Jude》,里面不仅有那个失去父亲的小男孩,还有朱利安的母亲辛西娅,列侬和洋子,林戈·斯塔尔的身影。它从一首短歌,变成加入了即兴演奏的颂歌。从对朱利安的担心,演变成庆祝的时刻。

麦卡特尼很羡慕鲍勃·迪伦。后者拥有无限的创作自由,无法预知在何处突然转弯。他和全体披头士都喜欢巴迪·霍利和“蟋蟀乐队”。他们的音乐里,始终有黑人音乐的暗流。仰慕的黑人乐手和歌手有:查理·贝克、胖子多米诺、小理查德。

但人的天性不会改变。猜猜看,麦卡特尼最满意的一首歌是什么?一定猜不到,是《I Saw Her Standing There》。舞池里,对十七岁的姑娘一见钟情,心花怒放。彻夜跳舞,坠入爱河,发誓再也不和别人跳舞。麦科特尼喜欢这首歌。歌里没有任何拐弯和暗流,但“它有一种幼稚,某种纯真,是你无法发明的”。

日常生活也无法发明,只能观察,描摹和剪裁。《When I’m Sixty-Four》的旋律在他16岁时出现,歌词写于24岁左右。那时,麦卡特尼觉得64岁很遥远,64岁的人真的很老。他尽量想象那些退休老人会做的舒适的事,添加一组虚构的角色。最后一段主歌里,口气却有点奇怪。“给我寄明信片,写上一句话。说说你的观点,怎么想就怎么说。”情况急转,好像之前一世在一起的一对人,早已经分开。

年轻时,他凭有限的生活经验和想象力,望向时间的远处。有时也回望。《Yesterday》大概是史上最流行的歌曲,神秘的旋律在梦境中降临,他在22岁时添上歌词。

“我不知道她为何离开,她没有说。”写词时,麦卡特尼想到的是八年前去世的母亲。伤感的气氛,忽然察觉到异样而希望昨日重现的心情,每个人都可以体会吧。

仅仅是“Yesterday”这个词,舌尖轻触上颚发出气泡般的声音,就让人觉得甜蜜又悲伤。泡在茶水里的玛德琳蛋糕,山楂花的香味,昨天单纯的爱。

诞生以后,这首歌被附着越来越多的记忆,包括披头士带来的喜悦、惊奇和悲伤的结尾。大多数的人青春都在不被察觉的情况下渐渐消失。披头士的是突然结束,包括一个人的决意退出,纠纷,一种状态被打断后再无修复的可能。这种珍贵器物骤然粉碎的错愕,永远留在披头士的歌里。每播放一遍,就重演一趟。

演到写歌的人也老了,写歌时初到伦敦,整个新世界在眼前展开时的心情还很新鲜。如果你也觉得这种感觉奇妙,可以看看这本书。哪怕只是翻翻图片,里面的人物忽而稚嫩,忽而成熟,忽而已经老了。

时间就是这样过去的。一个人能留下的好东西,都在这里。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司